结构化时间安排与效能感的匹配效应及其对消费者参与行为的影响

2020-06-21董泽瑞杜建刚

董泽瑞 杜建刚 段

(1. 南开大学商学院; 2. 中国人民大学商学院)

关于时间的相关研究,主要集中于时间安排决策的影响因素以及个体对于时间安排的认知两个方面,如竞争性目标会增加消费者的压力和焦虑,从而影响消费者对于时间的主观判断[1];LUO等[2]通过离散-连续模型对消费者专业性对个体时间分配的影响进行了研究;而在时间安排对于个体认知的影响方面,则聚焦于紧凑的时间安排会让个体缺乏耐心[3],以及等待时间过长产生的负面情绪对于服务满意度的影响[4]。过往研究的出发点大多集中于过度的时间压力和紧凑时间安排对于个体决策的影响,而现实生活中,个体不仅有紧凑的时间安排,也有松散的时间安排可供选择。在SOURTHERTON[5]关于休闲活动的研究中也提到,个体不仅需要紧凑的时间安排,也需要在活动间隙留有充分的自由时间,但其并未对此进一步探索与检验。此外,尚未有不同时间安排对个体参与行为影响的相关研究。基于此,本研究对两种不同的时间安排如何影响个体的参与行为进行了探讨。首先对时间安排的紧凑与松散予以定义(定义适用于整个活动是由若干个子活动组成时):紧凑的时间安排是指,固定时间内,不同子活动之间时间间隔较短,使得个体在连续紧密的时间内完成活动;松散的时间安排是指,固定时间内,不同子活动之间时间间隔较长,使得个体在相对松散的时间内完成活动。过往关于时间安排和个体参与行为的研究证实,效能感是一个重要影响因素。如先前研究证实对于时间的不同处置方式,会增加个体自我效能,进而导致更高的参与意愿[6],但个体参与行为不仅要从自我效能(是否有能力完成行为)进行评估,也要从反应效能(活动本身的有效性)上进行评估[7]。而先前研究对个体参与行为中的反应效能研究不够充分,仅HAN等[8]在个体的健康采用行为研究中,对自我效能和反应效能的作用进行过初步探讨与验证。因此,本研究对效能感的维度进行了深度区分,在此基础上对不同时间安排与不同效能感如何相互作用,进而影响个体参与意愿以及背后可能的理论机制进行了探索验证。

1 理论背景与假设提出

1.1 时间安排与效能感

时间对于每个人来说都是最为珍贵的安排资源[9],如何选择和安排时间对于个体幸福非常重要。合理的时间安排可以让个体更好地达到个人目标以及体验生活的乐趣[10]。因此,个体在行动或事件之前都会制定各种详尽仔细的时间安排,将时间进行结构化[11]。先前的研究表明,制定详尽仔细的时间安排对于个体具有明显的积极效应[12],在个体生活中被普遍采用。关于结构化时间安排的方式,通常有紧凑的时间安排与松散的时间安排两种。

紧凑的时间安排有利于个体目标的追求[1],使个体保持忙碌与充实[13],提高个体的感知效率[14]。而时间安排紧凑的个体也会被群体中的其他成员认为具有更高的社会地位和影响力[13]。但紧凑的时间安排也会带来潜在的负面影响,如个体会采用更快的速度进行信息加工[15],并且在这个过程中感知到了更大的压力和焦虑[16],也会让个体缺乏耐心,投入到个体活动(休闲、健身、工作技能改进)、社会活动等的活动时间减少[17]。而SOURTHERTON[5]的研究发现,消费者虽然热衷于制定各种紧凑的时间安排,但是他们依然会在活动之间留有足够的“自由时间”。过于紧凑的时间安排也会影响消费者对于休闲活动的体验,而对于效率活动却没有这种影响,相关研究从自由流动理论方面做了解释[18]。可见个体不仅需要紧凑的时间安排,也同样需要松散的时间安排带来的良好经历与体验。过往研究对活动规划中的时间安排问题,以及在什么情况下个体会选择哪一种具体的时间安排方式来参与活动存在分歧,其背后重要的影响变量和理论机制也需要进一步明确。

而个体在选择参与行为时通常会进行两种评估:一种是对自己是否有能力完成行为的预期,即自我效能[19];另一种是预期的参与行为能否给自己带来期望的结果,即反应效能[20]。而个体对于时间的不同安排与处置也会影响个体效能感的变化,如MOGILNER等[6]的研究认为,个体将时间安排给别人会导致更高的自我效能,进而影响个体的时间丰富度感知。不同的时间选择与安排也会影响个体自我效能,并进而影响个体对于任务的投入以及努力的认知[21]。因此,效能感可能是时间安排影响个体参与意愿的一个重要影响因素。本研究把时间安排的密度和效能感相关理论联系起来,探索不同的时间安排和不同的效能感相契合,如何共同影响消费者对于活动的参与意愿与评价。

本研究认为,时间安排的密度和不同的效能感匹配会提高活动参与意愿。过往研究证实,时间安排的边界会系统性地影响个体对于时间的认知和使用,距离时间安排的边界越近,个体越倾向于选择较少的任务[22]。各个事件本身的特性,以及时间间隔内事件的分布都会影响个体对于时间的感知与后续使用[23]。

紧凑的时间安排,在固定时间内,事件之间的时间间隔较短,使得活动在连续时间内以高密度的方式进行,契合了个体追求效率和绩效导向的目标追求形式。效率和目标导向的个体在时间的安排与规划方面倾向于详细紧凑[2]。而自我效能是指个体感知在限定时间内可以完成更多的任务或活动内容[19]。自我效能会影响个体在日常生活中活动的选择和活动持续时间的判断与使用。高自我效能的个体会倾向于选择紧凑的时间安排来实现个体目标。与此相反,松散的时间安排,在固定时间内,事件之间的时间间隔较长,使得活动在连续时间内以低密度的方式进行,预留了相对较长对于事件吸收内化应变的时间,契合了个体追求效果的目标追求方式。之前的研究也证实,相对松散的时间安排或者议程让个体感觉到精力更加充沛,活动或事件的结果更加有意义,更能体会其中的乐趣[24]。而反应效能是指个体对于活动或者事件有效性的评估[19]。个体对于活动的选择不仅受到个体感知完成能力的影响,还受到个体感知活动有效性的影响[7]。当个体感知到某个活动是有效的时候,个体会安排充裕的时间用以掌握和了解相关的知识[25]。反应效能会影响个体对于活动的选择及活动持续时间的判断与使用。高反应效能的个体会倾向于选择松散的时间安排来保证项目活动取得较好的效果。

由此可知,紧凑的时间安排与自我效能匹配、松散的时间安排与反应效能匹配能提高个体活动参与意愿。

开放性探索实验。开放性探索实验的目的是为了初步验证不同时间安排(紧凑 vs. 松散)和不同效能感之间的关系。在开放性的预实验中,笔者从某咖啡屋招募了74个被试并随机分成2组,让被试分别写下关于紧凑的时间安排和松散的时间安排(课程授课表)的想法和感受。在关于对紧凑时间安排课程想法和感受的留言中,包含了更多的关于自我效能相关(效率、自信心)的词语(例如:课程安排可以集中消化,趁热打铁,提高效率[#23(1)#23为来自第23个被试的开放性编码。],集中上课能保证知识的涉入新鲜,容易集中注意力[#56],集中在一个时段上课,我能够完成课程内容,效率也比较高[#71]),在对紧凑课程进行描述的被试中,更多的被试(32 vs.5)描述了和自我效能相关的词语(χ2(1)=91.36,p<0.001);在关于对松散时间安排课程想法和感受的留言中,包含了更多的关于反应效能(效果、有效性)的词语(例如:这种课表分开上课,更加有助于知识的消化理解[#5],相对轻松,有时间消化,便于巩固课程内容,提高学习绩效[#39],留有一定的时间去消化和思考所学内容,然后内化为行动,有足够时间课下准备[#62]),在对松散课程进行描述的被试中更多的被试(30 vs.7)描述了和反应效能相关的词语(χ2(1)=78.22,p<0.001)。初步的探索性结果表明,紧凑的时间安排和自我效能(vs. 反应效能)更加契合,松散的时间安排和反应效能(vs. 自我效能)更加契合,对本研究时间安排和效能感的匹配关系进行了初步验证。综上,提出如下假设:

假设1紧凑的时间安排和自我效能(vs. 反应效能)匹配更能提高个体活动参与意愿。

假设2松散的时间安排和反应效能(vs. 自我效能)匹配更能提高个体活动参与意愿。

1.2 感知流畅性的中介作用

本研究聚焦于不同的时间安排和不同效能感匹配对于个体活动参与意愿的影响。先前的研究从两方面进行了验证:①关于一致性信息加工的理论认为,一致性的信息更加流畅,获得一致性信息的个体在个体决策和反应时间上更加迅速[26];②现有研究证实感知流畅性会加强情感决策。提供的信息[27]、增加的视觉清晰性[28]都能增加认知加工的流畅性,而感知流畅性可以导致更加积极的感知和更加积极的态度。现有的研究证实,个体对一致性信息更容易加工和理解,而这种感知的流畅性会导致更加积极的态度。在HIGGINS等[29]的研究中也证实,当人们选择和目标一致的行动方式时会有感知正确感,而这种感知正确感会作为源混淆转移到目标对象的价值中,进而导致更强的感知流畅与更加积极的偏好。过往关于不同信息框架与调节聚焦匹配对劝说的影响[30],以及消费者不同的目标追求与信息呈现方式之间的匹配对于态度的影响[31],不同的认知模式(情感 vs. 认知)与信息框架之间的匹配对于劝说和参与行为的影响,都是通过加强感知流畅性实现的[32]。匹配的信息会导致更加流畅的信息加工,以及对于个体做出一个好的决策具有重要影响[33]。

由此可知,紧凑的时间安排和自我效能(vs. 反应效能)的匹配,以及松散的时间安排和反应效能(vs. 自我效能)的匹配(也即:兼容条件),这种匹配会导致个体拥有更高的感知流畅性,进而导致更加积极的态度和选择意愿。基于此,提出如下假设:

假设3感知流畅性在时间安排和效能感的匹配对个体活动参与意愿影响过程中具有中介作用。

假设3a感知流畅性在紧凑的时间安排和自我效能匹配对个体活动参与意愿影响过程中具有中介作用;

假设3b感知流畅性在松散的时间安排和反应效能匹配对个体活动参与意愿影响过程中具有中介作用。

1.3 本研究的结构框架

综合以上文献梳理和开放性预实验的结论,时间安排和效能感的匹配影响个体活动参与意愿。其内在机制可能是:紧凑的时间安排和自我效能(vs. 反应效能)匹配,可提高个体的感知流畅性,进而导致更强的活动参与意愿;松散的时间安排和反应效能(vs. 自我效能)匹配,可提高个体的感知流畅性,进而导致更强的活动参与意愿。感知流畅性在时间安排和效能感匹配对个体活动参与意愿影响过程中起到了中介作用。因此,本研究的结构框架见图1。

图1 结构框架

2 实验与结果

2.1 实验一

实验目的:实验一的主要目的是探索验证时间安排和效能感的匹配对于个体活动参与意愿的影响。初步验证时间安排和效能感匹配对于活动参与意愿的影响,即紧凑的时间安排和自我效能匹配,以及松散的时间安排和反应效能匹配能提高个体的活动参与意愿。

实验设计与实验刺激物:实验采用2(时间安排:紧凑 vs. 松散;组内设计)×2(效能感:自我效能 vs. 反应效能;组间设计)双因素组内组间混合设计。实验刺激物为某机构培训课程的选择。在紧凑的时间安排组,课程被集中在一周中两天内集中进行,在松散的时间安排组,课程分散在一周内的4天进行。课程除了时间安排的紧凑与松散不同外,课程的主题、授课课时数、授课教师以及授课方式都完全相同。自我效能和反应的效能操作参考KELLER[7]关于效能感的操纵方式。关于自我效能组的操控为:课程是容易的,你自己有能力完成课程的全部内容。而关于反应效能组的操控为:课程是非常有效的,能有效获得学习提升所需的相关知识。

实验过程:实验被试为96名随机招募的学员,被试的平均年龄为25.23岁,男性占51.23%,实验结束获得一定的实验报酬。被试被告知将会参与一个课程的相关调查,整个调查共分为两个部分。在第一个部分当中,被试被告知某培训机构正在推广自己的通识技能提升课程,然后分别给被试呈现以自我效能形式呈现的广告和以反应效能形式呈现的广告(组间)。之后进行第二部分的任务,呈现给被试以两种不同时间安排形式进行的课程,让被试从松散的时间安排和紧凑的时间安排课程中,选择一种自己倾向的时间安排方式。之后测量了被试的人口统计学变量,怀疑性检验以及对被试的情绪进行了测量,同时测量了被试对于课程的兴趣程度。

实验结果与讨论:

(1)操纵检验从参加实验的被试中选取40名被试对实验进行了操纵检验,操纵检验结果的分析表明,被试在紧凑时间安排组感知到的时间安排相比松散时间安排组更加紧凑(M紧凑=4.99,SD=0.87,M松散=3.98,SD=0.81,F(1,38)=11.23,p<0.001),证明实验关于时间安排的操纵成功。此外被试并未对实验目的进行怀疑,以及情绪在各组间无显著差异(F(1,94)=0.92,p>0.05),排除了情绪的影响作用,此外性别未在不同组间表现出差异,不同组被试对于课程的兴趣程度未表现出显著差异(Fs<1;之后均指F值小于1,无统计学差异)。

(2)时间安排选择效应分析在给被试呈现了不同效能感的课程描述之后,让被试对偏好的时间安排方式进行选择。效能感为组间设计,时间安排为组内设计。实验结果表明,在自我效能组的48名被试中,有37人选择了紧凑的时间安排方式(77.08%),有11人选择了松散的时间安排方式(22.91%),卡方检验的结果表明,选择紧凑时间安排的被试个数与选择松散时间安排的被试个数具有统计学差异(χ2(1)= 21.98,p<0.001),证明自我效能组的被试更加偏好紧凑的时间安排。在反应效能组的48名被试中,有35人选择了松散的时间安排(72.92%),有13人选择了紧凑的时间安排(27.08%),卡方检验的结果表明,选择松散时间安排的被试个体和选择紧凑时间安排的被试具有统计学差异(χ2(1)=17.29,p=0.003<0.05),证明反应效能组的被试更加偏好松散的时间安排(实验结果见图2)。

图2 实验一:不同效能组个体课程选择结果

实验一探索验证了在时间安排与效能感匹配影响活动参与意愿的过程中,自我效能组的被试更加偏好紧凑的时间安排,反应效能组的被试更加偏好松散的时间安排,初步证明了本研究的核心推理。实验一通过组内选择的实验设计,验证了紧凑的时间安排和自我效能的匹配以及松散的时间安排和反应效能的匹配的基本假设。后续实验将通过组间实验设计的方式,验证这种匹配效应的稳健性以及背后可能的理论机制。

2.2 实验二

实验目的:实验二的目的是使用不同的情境再次验证时间安排和效能感的匹配对于个体活动参与意愿的影响。

实验设计与实验刺激物:实验采用2(时间安排:紧凑 vs. 松散)×2(效能感:自我效能 vs. 反应效能)双因素组间设计。实验刺激物为英语培训班课程。关于时间安排的操纵参考实验一中的实验设计,在紧凑的时间安排组课程被集中在一周的2天内集中进行(紧凑),在松散的时间安排组课程分散在一周中的4天内进行(松散)。自我效能和反应效能的操纵参考实验1中的操控方式。

实验过程:通过某在线调研平台随机招募了143名被试(3名被试未完成全部实验过程数据予以剔除),被试的平均年龄为21.45岁,男性占49.53%,实验结束获得一定的金钱报酬。被试被告知将会参与一个和英语培训相关的课程评价。被试被随机的分配到4个组中,首先给被试呈现的是一周内英语课程的安排,将课程安排分别操控为紧凑和松散。课程培训的其他内容如主题、授课教师、总的课时数、授课形式都是一样的。在看完课程的时间安排之后,继续呈现一段关于课程的描述,分别操控课程的两种呈现方式:一种以自我效能的方式呈现,另一种以反应效能的方式呈现。在阅读完关于课程的描述之后,让被试对该课程培训的参与意愿进行打分,参与意愿的量表来自于MAYER等[32]对活动参与意愿(α=0.81)的问项(如:你是否觉得该课程非常有吸引力;你是否愿意参与到课程的学习中)量表为7级Likert, 1表示非常不愿意,7表示非常愿意,为了保证量表的有效性,量表已经进行回译工作。最后被试填写了操纵检验、人口统计学变量以及研究怀疑性检验,以及测量了被试对英语学习的兴趣。

实验结果与讨论:

(1)操纵检验对操纵检验结果的分析发现,被试在紧凑时间安排组感知到的时间安排相比松散时间安排组更加紧凑(M紧凑=4.72,SD=0.70,M松散=3.98,SD=0.81,F(1,138)=10.21,p<0.001)。参与实验的被试均未对实验的目标怀疑,不同测量组对英语学习兴趣未表现出显著差异(Fs<1)。

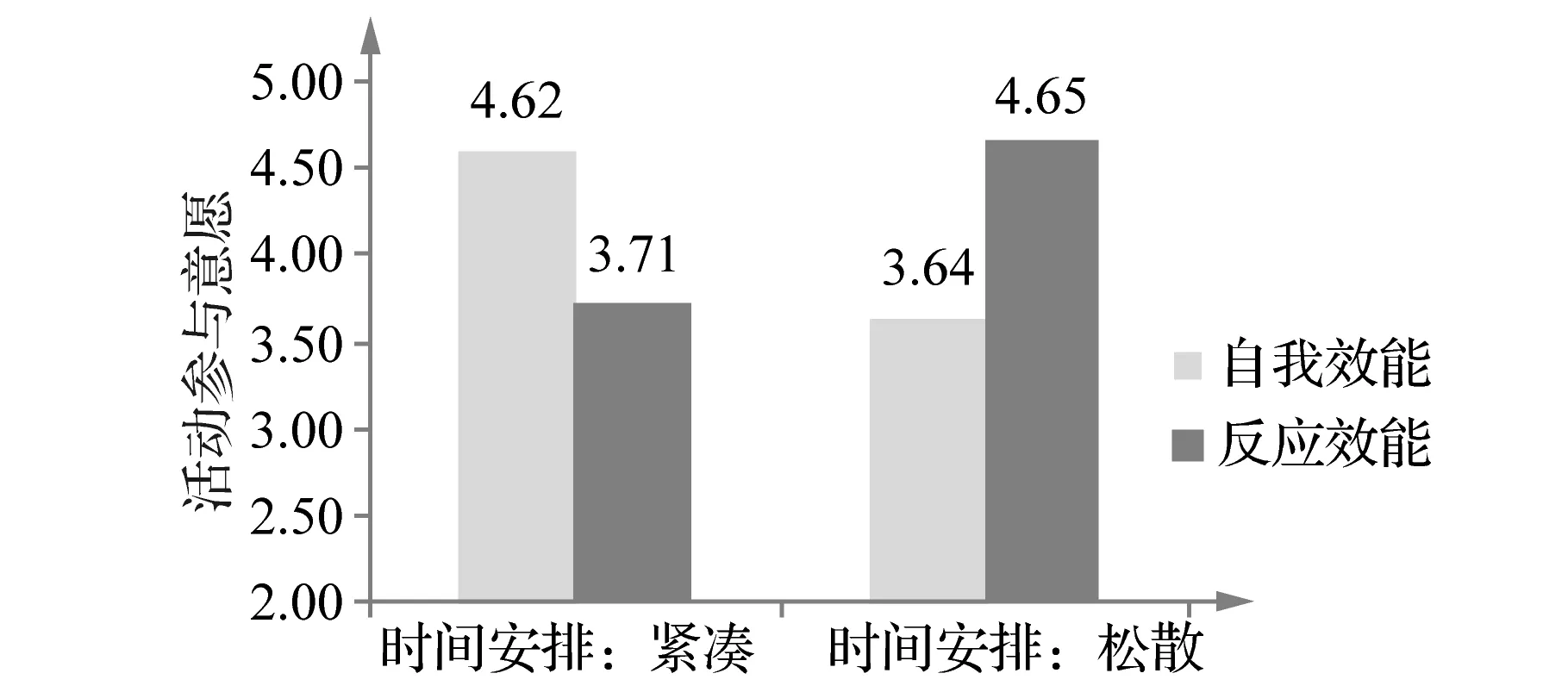

(2)因变量对于活动参与意愿而言,两因素被试间方差分析发现,时间安排的主效应不显著(F(1,136)=0.61,p=0.435),效能感的主效应不显著(F(1,136)=1.01,p=0.316),时间安排和效能感的交互效应显著(F(1,136)=172.21,p<0.001)。进一步的简单效应分析发现,当时间安排为紧凑组时,自我效能组被试活动参与意愿(M紧凑-自我效能=4.62,SD=0.39)高于反应效能组(M紧凑-反应效能=3.71,SD=0.33),且它们之间的差异显著(F(1,137)=129.63,p<0.001),假设1得到验证;当时间安排为松散组时,自我效能组被试活动参与意愿(M松散-自我效能=3.64,SD=0.34)低于反应效能组的被试(M松散-反应效能=4.65,SD=0.51),且它们之间的差异显著(F(1,137)=115.33,p<0.001),假设2得到验证。结果见图3,这样的结果证实,紧凑的时间安排和自我效能更加匹配,以及松散的时间安排和反应效能更加匹配。

图3 实验二:时间安排与效能感匹配对于活动参与意愿的影响

实验二再次用组间实验设计的方法证明了时间安排和效能感匹配对活动参与意愿的影响。紧凑的时间安排和自我效能匹配,以及松散的时间安排和反应效能匹配能提高活动参与意愿。证明了过往研究中信息的匹配可以导致更加积极的态度和评价[30,32]。

2.3 实验三

实验目的:实验一和实验二分别利用不同的情境以及组内、组间不同的实验设计,验证了时间安排和效能感的匹配对于活动参与意愿的影响。实验三对匹配背后可能的理论机制进行了探索验证。验证了感知流畅性的中介作用以及其他可能的竞争性解释,并对此进行了实证检验。

实验设计与实验刺激物:实验采用2(时间安排:紧凑 vs. 松散)×2(效能感:自我效能 vs. 反应效能)的双因素组间设计。实验刺激物为一个健身俱乐部的健身减脂课程。关于时间安排的操纵参考实验二中的实验设计,在紧凑的时间安排组,健身减脂课程集中于一周中的2天高密度进行,在松散的时间安排组,健身减脂课程分散于一周中的4天内以较低的密度进行。不同效能组的操控参考实验二的实验描述,在自我效能组强调个体有能力去完成相应的课程,在反应效能组强调参加的课程对于减脂瘦身、塑造完美身形非常有效。

实验过程:在某健身俱乐部前台随机招募了167名被试(4名被试未完成全部实验以及3名被试猜测到了实验目的结果予以剔除),被试的平均年龄为20.74,男性占51.36%,实验结束获得2瓶功能饮料或现金报酬。被试被告知将会参与一个对于健身减脂的课程调研。被试被随机的分配到4个组中,首先给被试呈现的是关于课程的时间安排,然后给被试呈现的关于课程的一些描述,时间安排被操控为松散和紧凑两个水平,而关于课程的描述则分别操控了效能感的不同维度:自我效能和反应效能。之后测量了被试对于课程的参与意愿,个体的感知流畅性(关于课程的描述信息易于加工处理;方便理解;α=0.91)[31],个体投入度(在阅读过程中投入了更多的思考;更多的努力;α=0.87)[31],感知正确(在阅读课程推广的过程中感觉课程描述非常合理;更加正确;α=0.79)等变量[34]。各变量均为7级Likert,1表示非常不同意,7表示非常同意。最后进行了操纵检验和人口统计学变量的测量,以及怀疑性检验,同时测量了被试的健身减脂欲望。

实验结果与讨论:

(1)操纵检验对实验三中时间安排的松散与紧凑进行了操纵检验,对于紧凑时间安排组的被试感知到的时间紧凑程度(M紧凑=5.41,SD=1.01)高于松散时间安排组的被试(M松散=4.40,SD=1.32),且两者之间的差异显著(F(1,156)=18.15,p<0.001)。不同组之间被试的健身减脂欲望无显著差异(F(1,156)=1.29,p>0.05)。

(2)因变量活动参与意愿。对于活动参与意愿而言,两因素被试间方差分析发现,时间安排的主效应不显著(F(1,156)=1.42,p=0.235),效能感的主效应不显著(F(1,156)=0.16,p=0.691),时间安排与效能感的交互效应显著(F(1,156)=160.62,p<0.001)。进一步的简单效应分析发现,当时间安排为紧凑时,自我效能组被试的活动参与意愿(M紧凑-自我效能=4.76,SD=0.55)高于反应效能组(M紧凑-反应效能=4.10,SD=0.63),且它们之间的差异显著(F(1,157)=75.14,p<0.001),假设1得到验证;当时间安排为松散时,自我效能组被试的活动参与意愿(M松散-自我效能=4.01,SD=0.77)低于反应效能组(M松散-反应效能=4.73,SD=0.64),且它们之间的差异显著(F(1,157)=85.20,p<0.001),假设2得到验证。结果见图4,这样的结果证实,紧凑的时间安排和自我效能的匹配,以及松散的时间安排和反应效能的匹配可以提高个体的活动参与意愿。

图4 实验三:时间安排与效能感匹配对活动参与意愿的影响

(3)中介变量感知流畅性及可能的竞争性解释。

感知流畅性:紧凑时间安排与自我效能组被试的感知流畅性得分,显著高于紧凑时间安排与反应效能组的得分(M紧凑-自我效能=4.38,SD=0.51 vs.M紧凑-反应效能=3.98,SD=0.39,F(1,78)=32.91,p<0.001);松散时间安排与自我效能组被试的感知流畅性得分,显著低于松散时间安排与反应效能组的得分(M松散-自我效能=3.78,SD=0.73 vs.M松散-反应效能=4.44,SD=0.39,F(1,78)=46.35,p<0.001)。

感知流畅性的中介作用:本研究检验了感知流畅性在紧凑的时间安排与自我效能匹配,以及松散的时间安排与反应效能匹配过程中的中介作用。参考主流期刊对中介效应的检验方法,利用Bootstrap方法对感知流畅性的中介作用进行检验,样本量为5 000,在95%自信区间下,采用PREACHER等[35]开发的调节中介模型中的Model 8对数据进行了检验。实验结果分析表明,感知流畅性在紧凑的时间安排和自我效能匹配对活动参与意愿影响过程中的中介作用显著(LLCI=0.010 1,ULCI=0.234 8),且中介效应大小为0.119 3,而在紧凑时间安排与反应效能组感知流畅性的中介作用不显著(LLCI=-0.013 6,ULCI=0.021 1),假设3a得到验证;感知流畅性在松散的时间安排与反应效能匹配对活动参与意愿影响过程中的中介作用显著(LLCI=0.034 6,ULCI=0.083 5),且中介效应的大小为0.074 9,而在松散的时间与自我效能组感知流畅性的中介作用不显著(LLCI=-0.011 8,ULCI=0.102 5),假设3b得到验证;基于以上实证,假设3得到验证。

其他可能的竞争性解释。下面验证个体投入度以及感知正确在时间安排与效能感匹配对活动参与意愿影响过程中的中介作用。同样采用PREACHER等[35]的调节中介模型对个体投入度和感知正确的中介作用进行了检验,实验结果表明:个体投入度中介作用不显著(LLCI=-0.021 7,ULCI=0.332 1, 置信区间包含0);感知正确的中介作用不显著(LLCI=-0.001 3,ULCI=0.052 1,置信区间包含0)。从而排除了其他可能的竞争机制的解读。

实验三在实验一和实验二的基础上更进了一步,在验证了实验一和实验二结论的基础上,探索验证了时间安排与效能感匹配背后的理论机制以及可能的竞争性解释,揭示了时间安排以及效能感匹配背后的原因,并佐证了基本假设的稳健性。为了增强研究的外部效度,笔者在某教育培训机构做了开放性现场实验。

2.4 实验四

实验目的:在前述3个实验中,通过系列实验证明了时间安排与效能感的匹配效应及其对消费者参与行为的影响。为了扩展理论的外部效度,基于某培训机构的培训课程做了现场实验。被试为来自参与不同课程安排的120名学员,每组60人,男性占55%,平均年龄22.13岁。在培训部的课程安排当中有两种方式供学员选择:一种周末班(周六、周日全天上课 9:30~11:30;14:30~17:00);另一种为平时班(周二、三、四晚上上课18:30~21:30),学员可随机地参与到两种不同形式的课程中完成学习任务。与本研究的主要变量时间安排(紧凑 vs. 松散)相一致,这两种授课方式的任课教师相同。

实验过程:在每个课程快结束时,被试被告知将会参与一项关于课程学习情况的调研。参考KELLER[7]关于效能感的测量,修订了本研究的测量问项,测量了被试的自我效能(α=0.83)(如: “课程比较容易上手”“自己有能力完成课程的全部内容”等4个测量问项)以及被试的反应效能(α=0.89)(如:“课程对于提高成绩非常有效”“课程是获得成绩提升的有效途径”等4个测量问项);然后测量了被试的课程满意度(α=0.89)(如: “我觉得课程非常有吸引力”“我觉得课程非常棒”等3个测量题项);之后测量了中介变量感知流畅性,同时对其他可能的竞争性解释个体投入度以及感知正确(参考实验3问项)进行了测量;最后对课程的时间安排进行了事后检验以及人口统计学变量的填写,并测量了被试对课程的感兴趣程度。

实验结果与讨论:

(1)事后检验结果为了判定实验情境是否合适,对不同组的被试进行了事后检验。测量了被试对于课程时间安排紧凑和松散情况的感知(1=“非常松散”,7=“非常紧凑”),结果表明,周末班相比平时班的被试感知到课程的时间安排更加紧凑(M紧凑=6.16,SD=0.95 vs.M松散=3.55,SD=0.82),且两者之间的差异显著(F(1,118)=58.17,p<0.001),表明自变量情境启动成功。紧凑时间安排组被试的自我效能得分(M=4.89,SD=0.42)显著高于松散时间安排组被试的自我效能得分(M=3.29,SD=0.45,F(1,118)=36.15,p<0.001);紧凑时间安排组被试的反应效能得分(M=3.43,SD=0.51)显著低于松散时间安排组被试的反应效能得分(M=5.01,SD=0.62,F(1,118)=29.01,p<0.001)。此外,对于被试英语学习兴趣的结果分析表明组间无显著差异(Fs<1)。

(2)课程评价和感知流畅性①时间安排与效能感对课程满意度的影响。对各变量进行数据中心化处理,将性别、年龄作为控制变量,时间安排、自我效能、反应效能、时间安排与自我效能的交互项以及时间安排和反应效能的交互项作为自变量,课程满意度作为因变量进行回归。数据结果表明,时间安排与自我效能的交互项对课程满意度的影响作用显著(β=0.41,t(117)=8.99,p<0.05);时间安排和自我效能的主效应不显著(β=0.33,t(117)=1.01,p>0.05;β=0.29,t(117)<1,p>0.05)。进一步的简单坡度分析发现,在紧凑时间安排组,自我效能的强度(±1SD)积极预测了课程的满意度(β=0.16,t(117)=3.41,p<0.05),自我效能越高,被试表现出了更高的课程满意度,而反应效能则不能预测课程的满意度(t<1)(见图5)。时间安排与反应效能的交互项对课程满意度的影响作用显著(β=0.29,t(117)=12.13,p<0.05);时间安排和反应效能的主效应不显著(β=0.26,t(117)=1.15,p>0.05;β=0.23,t(117)<1,p>0.05)。进一步的简单坡度分析发现,反应效能的强度(±1SD)积极预测了课程的满意度(β=0.36,t(117)=4.05,p<0.05),在松散时间安排组,反应效能越高,被试表现出了更高的课程满意度,而自我效能则不能预测课程的满意度(t<1)(见图6)。

图5 自我效能对课程满意度的影响

图6 反应效能对课程满意度的影响

②时间安排与效能感对感知流畅性的影响。对各变量进行数据中心化处理,将性别、年龄作为控制变量,时间安排、自我效能、反应效能、时间安排与自我效能的交互项以及时间安排与反应效能的交互项作为自变量,感知流畅性作为因变量进行回归分析。数据结果表明,时间安排与自我效能的交互项对感知流畅性的影响作用显著(β=0.30,t(117)=3.95,p<0.05),时间安排和自我效能的主效应不显著(t<1)。进一步的简单坡度分析发现,在紧凑时间安排组,自我效能的强度(β=0.25,t(117)=4.18,p<0.05)积极预测了个体感知流畅性,自我效能越高,被试表现出了更高的感知流畅性,而反应效能则不能预测个体的感知流畅性(β=0.12,t(117)=1.03,p>0.05)。时间安排与反应效能的交互项对感知流畅性的影响作用显著(β=0.42,t(117)=9.65,p<0.05);时间安排和反应效能的主效应不显著(β=0.37,t(117)=1.21,p>0.05;β=0.24,t(117)<1,p>0.05)。进一步的简单坡度分析发现,反应效能的强度(±1SD)积极预测了感知流畅性(β=0.17,t(117)=3.99,p<0.05),在松散时间安排组,反应效能越高,被试表现出了更高的感知流畅性,而自我效能则不能预测个体的感知流畅性(t<1)。

③感知流畅性的中介作用。实验利用Bootstrap中介检验的方法,检验了感知流畅性在时间安排与效能感匹配对活动参与意愿影响过程中的中介作用(Model8,样本量5 000,将不同时间安排组的效能感通过Spotlight处理成为分类变量)。实证结果表明,感知流畅性在时间安排与效能感匹配对参与意愿影响过程中的中介作用显著(LLCI=0.001 3,ULCI=0.122 9),中介作用的大小为0.101 3。对于自我效能高的个体,感知流畅性的中介作用显著(LLCI=0.002 3,ULCI=0.101 7),中介作用的大小为0.095 8,对于反应效能高的个体,感知流畅性的中介作用显著(LLCI=0.001 1,ULCI=0.092 3),中介作用的大小为0.085 6。验证了在不同效能感情况下感知流畅性的中介作用。其他竞争性解释个体投入度(LLCI=-0.001 3,ULCI=0.015 9)、感知正确(LLCI=-0.013 1,ULCI=0.025 5)的中介作用均不显著。

实验四以现场实验的形式,验证了本研究的主要结论。由于参加课程培训的个体的自我效能和反应效能同样可能作为一种稳定的个体倾向而出现,在开放性调研中应用成熟的量表对此进行测量,并再次验证了在紧凑时间安排组自我效能高的个体对课程满意度评价更高,在松散时间安排组反应效能高的个体对课程满意度评价更高,以及感知流畅性在这个过程中的中介作用,增加了理论的稳健性和外部效度。

3 结语

3.1 主要结论

本研究对于了解不同时间安排和不同形式效能感的匹配对于活动参与意愿的影响具有重要意义。①验证了紧凑时间安排和自我效能(vs. 反应效能)相匹配时,个体活动参与意愿更高,松散时间安排和反应效能(vs. 自我效能)相匹配时,个体活动参与意愿更高(实验一、二)。②发现松散时间安排和反应效能的匹配、紧凑时间安排和自我效能的匹配是通过感知流畅性的中介作用实现的(实验三)。并用现场实验验证了主要结论(实验四)。本研究探索验证了不同时间安排方式(紧凑 vs. 松散)对消费者活动参与意愿的影响,在先前研究中,研究者们较多地关注了紧凑时间安排对于个体决策和行为的影响,而对松散时间安排的研究关注不够,本研究同时对这两种不同的时间安排方式对个体参与行为的影响进行了深入探究。此外,本研究对效能感在时间安排对参与行为影响过程中的作用机制进行了进一步探索,将效能感细分为自我效能和反应效能,分别验证了它们与不同时间安排匹配对个体参与行为的影响,并检验了时间安排与效能感匹配对个体参与行为影响过程中的中介机制。

3.2 理论与实践意义

本研究通过对时间安排背后的规律进行了探索,不仅在理论上丰富了时间研究的相关内容,而且在实践指导以及营销推广方面具有重要意义。具体而言,①就时间安排理论,本研究从消费者参与行为视角,扩展了时间安排领域的相关研究,以往关于时间的研究多聚焦于消费者对时间的主观感知,例如,时间安排对于绩效活动的促进,以及对于休闲活动的妨害作用[18],时间类型对于任务启动的影响[36],未来时间契约对于主观时间感知的影响[22]。个体感知到时间间隔很短时会引发焦虑以及无法确定该时段内能够完成的任务[15],鲜有研究就商家呈现的活动时间安排对消费者的影响进行探讨,尤其是关于时间安排的密度对活动参与意向影响机制的相关研究更是少之又少,因此,本研究有效弥补了以往关于时间安排研究的局限性。②本研究将时间安排以及效能感领域的相关文献进行整合,验证了紧凑的时间安排和自我效能,以及松散的时间安排和反应效能匹配可以提高活动的参与意愿。以往关于效能感的研究多集中于组织行为层面,本研究将其与时间安排结合,引入消费者行为领域,进一步拓展了效能感的相关研究。③本研究有效解释了自我效能和反应效能和时间安排结合共同影响个体活动参与意愿背后的理论机制,即感知流畅性,具体解释机制为时间安排和效能感的匹配增加了个体的感知流畅性,进而导致了更加积极的态度和评价。本研究丰富了匹配效应的相关研究,在国际主流期刊中匹配效应得到了充分的研究,而在国内研究当中相对较少。先前的研究证实匹配效应能使信息更好地被接受,是由于降低了信息加工难度,提供了更加相关、更加正确的感知,而本研究再次更进一步验证了感知流畅性在背后的中介作用,丰富了匹配效应的相关研究。

本研究具有重要的现实指导意义。具体而言,当商家在确定课程安排方式时,为了追求课程效果,应该为消费者制定松散的时间安排,以便于知识吸收及目标的取得,针对完成课程任务、容易上手的课程,应该制定紧凑集中的时间安排。抑或者对于时间安排紧凑的课程,在推广介绍的时候,应该强调课程的容易上手,通过加强自我效能让个体保持高昂的参与意愿;而对于时间安排松散的课程,在推广介绍的时候,课程相对分散,为了吸引个体的持续参与,应该强调课程有效性,效果的显著性吸引潜在消费者的积极参与。此外,根据研究结论可进一步拓展到商家更广泛的实践营销活动中,不仅仅局限于课程体验活动,商家推出的体验消费活动的时间结构都可借鉴本研究结论;同时提示商家在制作广告和相关课程推广或者管理的过程中,要充分考虑受众在阅读广告信息过程中的感知流畅性,提高流畅性能,以获得更加积极的态度和评价。

3.3 研究局限

本研究虽然对时间安排的密度和效能感匹配对消费者参与行为的影响进行了研究,但仍有其他关于时间结构化的问题有待进一步深入探讨,如时间安排是否会影响个体的认知模式,并进一步对个体参与行为产生影响;是否存在其他的时间解构形式,以及时间安排和效能感匹配对个体参与行为的影响过程中是否存在其他的调节变量,都是未来值得探讨的问题。此外,如何缓解时间压力促进消费者福祉等相关议题也值得关注。