术后疼痛机制及治疗现状研究进展

2020-06-10徐紫清刘娅楠侯怀晶张杰薛建军

徐紫清 刘娅楠 侯怀晶 张杰 薛建军

摘要:术后疼痛为外科手术患者主要表现,也是最常见的急性疼痛之一,目前对于术后疼痛的发病机制认识是基于疼痛经典递质与疼痛相关基因的研究结果上的,术后疼痛包括术后切口疼痛、术后内脏疼痛以及术后相关牵涉痛,术后疼痛的致病因素不仅包括生理性应激、病理生理改变也包括心因性致痛因素以及环境、受教育程序等多种因素,所以说术后疼痛是一个多因素作用的结果。本论述系统综述了术后疼痛的流行病学及临床特征,术后疼痛发病机制以及目前的治疗现状,以期望多模式镇痛在围术期的发展,提高术后疼痛的的缓解率。

关键词:术后疼痛;疼痛机制;治疗现状

中图分类号:R619 文献标志码:A

1术后疼痛流行病学及临床特征

术后疼痛主要包括手术操作引起的急性创伤(躯体痛或切口痛)和(或)内脏器官的损伤(内脏痛)以及神经末梢周围炎性刺激引起的疼痛,属于伤害性疼痛。术后疼痛程度与原发疾病状态、手术类别、手术持续时间以及患者的精神状态等因素有关,自麻醉清醒后出现,疼痛高峰期为术后24-48h(持续时间一般不超过3-7d)。研究表明术后疼痛程度是患者就医整体满意度的主要影响因素。

2术后疼痛发生率及影响因素

随着外科手术的快速发展,术后疼痛发生率逐年升高且控制欠佳,现已成为世界性难题。研究发现过去20多年20%-80%的手术患者术后出现中度至重度疼痛。2011年美国国立卫生研究院的一份调查报告指出,患者术后疼痛发生率超过80%,疼痛得到有效缓解者不到50%。英国一项对于14家医院的调查发现,约有60%的手术患者术后24小时VAS疼痛评分达5分以上。傅文婷调查广东地区术后疼痛情况,发现不同类型手术术后疼痛程度不等,中重度疼痛的發生率为15%-30%。

术后疼痛如果在急性反应期没有得到有效控制,将发展为慢性术后疼痛,延长出院时间,降低患者生存质量。小型手术术后约有10%发展为慢性疼痛,普通手术术后慢性疼痛的发生率为11.5%-47%,大型手术术后慢性疼痛的发生率可达30%-50%。

术后疼痛的发生率及疼痛程度取决于多种因素,包括种族、性别、年龄、术前疼痛评分、术前精神状态、术前疾病状态、手术部位、手术类型与切口大小、麻醉方法以及手术持续时间。其中术前患者的疼痛评分直接影响其术后疼痛程度,女性高于男性,手术类型及切口大小与术后疼痛的发生率和疼痛程度呈正相关。70%的胸科手术患者会出现剧烈疼痛,骨科手术中,相比四肢长骨干手术,手足部位的手术会出现更剧烈的疼痛。

3术后疼痛评估

术后疼痛为患者的一种主观感受,目前尚无精确测量的仪器,而掌握患者的疼痛程度便于临床医师进行临床镇痛方案及镇痛药物的选择,目前临床常用的疼痛评估方法有如下几种:

(1)视觉模拟评估法(visual analogue scale,VAS):是指在一张纸上画一条10CB的刻度尺,标尺一端标为0,表示无痛;另一端标为10,表示剧烈疼痛;中间数值表示不同程度的疼痛,患者根据自身的疼痛感受在标尺上指出相应的刻度表示其疼痛程度。此方法简单易行,但其精确度较差。

(2)数字等级评定量表(numerical rating scale,NRS):是指患者用0-10这11个数字描述疼痛强度,数字越大表明疼痛程度越严重。0为无痛;1-3为轻度疼痛(疼痛不影响睡眠);4-6为中度疼痛(疼痛影响睡眠,但仍可入睡);7-9为重度疼痛(不能入睡或者睡眠中痛醒),10为剧痛。此法准确简明,但要求患者理解清楚并准确陈述,不适于文化程度低或文盲患者以及没有数字概念的患儿。

(3)语言等级评定量表(verbal rating scale,VRS):是指将疼痛用简单的词汇通过口述表达为无痛、轻度疼痛、中度疼痛、重度疼痛,VRS相比于VAS更直接,更易理解,但精确度低,其程度与NRS相当。

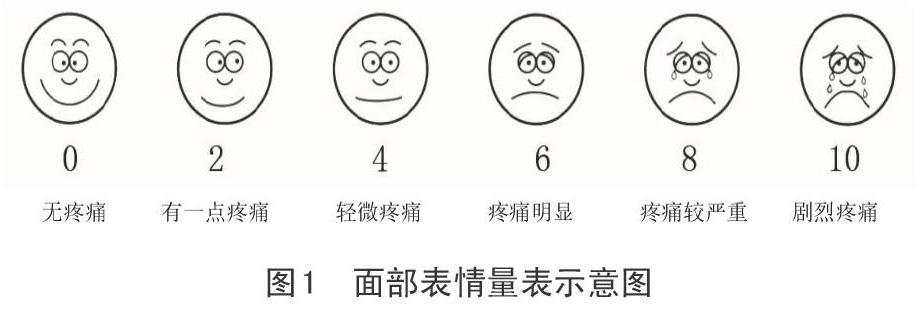

(4)Wong-Baker面部表情量表(The ModifiedWong-Baker Faces Scale):此法采用6种表示情绪的面部表情,从微笑(无疼痛)一哭泣(剧烈疼痛)的表情变化来描述疼痛程度(如图1所示),此法适用于6岁以下小儿、老年人及不能言语交流者。

4术后疼痛产生机制的研究现状

术后疼痛贯穿机体组织损伤和损伤后再修复的整个过程,对患者的身心健康造成负面影响。其发生机制复杂,存在多种中枢及外周敏化机制,是一种既不同于神经病理性痛又不同于炎性疼痛的特殊类型急慢性疼痛状态。目前多基于疼痛动物模型探讨术后疼痛机制。

4.1手术创伤引起的外周及中枢痛觉敏化

外科手术可直接损伤创面部位的神经末梢(包括神经离断、牵拉、缝扎或压迫),亦可致局部或全身炎症反应,释放致痛物质(5-羟色胺(5-HT)、K+、缓激肽)、炎性介质(神经生长因子、ATP、白细胞介素等炎性细胞因子)、趋化因子、乳酸等物质刺激位于外周初级伤害性痛觉感受器的Aδ、c类神经纤维末梢,使其自发性活动增加、对疼痛反应的阈值降低、对阈上刺激反应幅度增加,称为外周敏化。外周伤害性刺激经初级感觉神经元敏化后促使脊髓背角突触后神经元末端释放P物质、大脑衍生神经营养因子(BDNF)、谷氨酸盐、降钙素基因相关肽(CGRP)等物质,引起脊髓背角神经元活动增强,上行传导至大脑皮层,加重疼痛反应,此过程称为中枢敏化。

4.2阿片类镇痛药物诱发急性耐受和/或痛觉过敏

阿片类镇痛药物是现代麻醉镇痛的重要组成部分,与其他阿片类药物相比,瑞芬太尼因具有起效快、半衰期短且与给药剂量和持续给药时间无关、体内可快速清除无蓄积等优势而被广泛用于术中麻醉维持,但其高效力和特定的药代动力学特性也更容易诱发急性耐受和/或痛觉过敏(OIH)。MartinS.Angst等发现,急性耐受性和/或OIH的发生可能是术后疼痛加重的原因,是否发生急性耐受性和/或OIH取决于给予阿片类药物的总剂量,当瑞芬太尼累积剂量大于80ug/kg时可加重术后疼痛和/或增加阿片类药物的总消耗量,当瑞芬太尼累计使用量小于50bug/kg时呈阴性结果。

阿片类药物诱发急性耐受性和/或OIH的机制研究中,认为多种原因所致的中枢敏化是其主要机制之一。谷氨酸一种兴奋性神经递质,它的转运和转化需要谷氨酸转运体-1(GLT-1)和谷氨酰胺合成酶(Gs)的参与,两者的数量减少或功能受损均可影响突触间隙的谷氨酸在含量。目前的研究发现瑞芬太尼诱发OIH可能是脊髓背角的GLT-1和GS总蛋白表达下调,而硝基化的GLT-1和GS蛋白表达上调,导致过多的谷氨酸堆积在突触间隙,引起中枢敏化。

有研究证实N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体及其配体谷氨酸和天冬氨酸可致中枢敏化使伤害性阈值降低,在OIH中发挥重要作用,特别是脊髓背角NMDA受体与OIH密切相关。动物实验和临床试验研究表明NMDA受体拮抗剂,例如氯胺酮和美沙酮,可逆转OIH,可预防瑞芬太尼引起的术后剧烈疼痛和镇痛需求的增加,支持NMDA受体在疼痛反应中的作用以及NMDA受体拮抗剂在OIH预防和治疗策略中的潜力。

4.3术前睡眠障碍加重术后疼痛反应

患者术前因疾病困扰、过度焦虑和对手术的恐惧,往往会产生不同程度的睡眠障碍,目前国内外研究表明睡眠障碍可增加术后疼痛的发生率、加重术后疼痛程度、降低术后镇痛药物的敏感性、延长术后疼痛的恢复时间。

术前睡眠障碍加重术后疼痛的机制尚不明晰,现有研究表明可能机制如下:(1)5-HT作为一种内源性生物活性物质,在中枢发挥镇痛作用,而在外周作为一种致痛因子参与疼痛的发生。5-HT系统参与机体睡眠和疼痛的共同调节,睡眠障碍可降低中枢5-HT和5一羟吲哚乙酸水平,并引起5-HTlA受体脱敏及表达下调,从而加重疼痛反应。(2)睡眠障碍通过下丘脑一垂体一肾上腺皮质轴影响糖皮质激素的分泌,降低机体对可的松的反应,引起痛觉敏化及术后疼痛。(3)睡眠障碍可使机体产生过多炎性介质,促进炎症过程,加速外周敏化过程,从而加重疼痛反应程度。(4)炎性疼痛模型已证实了BDNF信号介导的来自脑干的延髓腹内侧髓质(RVM)的下行调节作用,但是在切口疼痛模型中没有作用。睡眠障碍增加了脑干结构中BDNF水平的表达,我们基于現有研究基础建立异相睡眠剥夺(PsD)及足底切口痛动物模型,明确BDNF信号介导的下行促进作用是否参与了PSD诱导的切口疼痛的伤害性刺激作用,我们的研究结果发现术前24h PSD通过BDNF信号介导的下行促进作用明显加重了术后的疼痛超敏反应,延长了术后疼痛的持续时间。

5术后疼痛治疗现状与问题

术后疼痛发生率高,控制率低,为及时、有效、充分的镇痛降低患者机体应激反应、减轻患者痛苦感受、加速术后恢复、减少平均住院时间、提高患者满意度,术后镇痛的理念从常规镇痛到超前镇痛,再到预防性镇痛不断更新,旨在以循证医学为基础,于术前、术中、术后等多个阶段,携手外科、麻醉、护理等多个科室,应用多种镇痛方法,联合多种镇痛药物实现术后快速康复。

5.1超前镇痛与预防性镇痛

超前镇痛概念最早于1913年由Crile提出,他通过临床观察发现于手术切皮之前应用镇痛药物和镇痛技术进行疼痛干预,镇痛效果优于术后进行疼痛干预。随后woolf等经过动物研究证实并发展,指出超前镇痛通过阻止创伤、生物、化学等有害刺激传入中枢致外周和中枢敏化。超前镇痛相比常规镇痛仅仅是镇痛时机的不同,强调手术前而非手术后干预,且其疗效受到争议。遂超前镇痛的理念逐渐被摒弃,由预防性镇痛这一新理念取代。相比超前镇痛,预防性镇痛着重于:(1)镇痛时机:贯穿整个围手术期,按需止痛转变为按时止痛。(2)多模式镇痛:应用作用机制不同的镇痛药物与多种镇痛手段,强调镇痛的质量与持续时间。其关注焦点是减轻围术期有害刺激的影响,降低机体应激反应,从而降低外周和中枢敏化,降低术后疼痛强度,减少镇痛药物的需求量。

5.2多模式镇痛

术后急性疼痛一般分为三种:切口痛、炎性痛、内脏痛。不同镇痛药物及镇痛方法的作用靶点不同,为预防痛觉敏化,降低疼痛程度,目前多采用多模式镇痛,即选择两种及两种以上不同作用机制的镇痛药物联合使用,应用多种镇痛方法,完善镇痛效果,降低每一种镇痛药物的剂量,从未降低药物副反应。

(1)阿片类药物联合其他作用机制药物的多模式镇痛:阿片类药物作为中枢性镇痛药通过与疼痛相关的u、k、δ受体相结合,阻断神经冲动的传导达到镇痛的目的,但对神经损伤和炎症引起的疼痛效果不佳,阿片类药物相关的不良反应多。现多联合NSAIDs类抗炎药,有氟比洛芬酯等非选择性COX抑制剂和塞来昔布等特异性COX-2抑制剂。除此之外还可联合右美托咪定等a2-肾上腺素受体激动剂、普瑞巴林和加巴喷丁等钙离子通道调节剂、氯胺酮等NMDA受体阻断剂以及抗抑郁药物。可选择于围手术期各个时间段单次给予镇痛药物,也可应用患者自控静脉泵按既定参数以一恒定的速度连续向患者输注混合型镇痛药物,患者可在背景输注的基础上,根据自身疼痛程度实现按需给药,临床操作简单、安全可靠,个体化管理,是临床上一种较理想的镇痛药物使用方法。

(2)患者自控硬膜外镇痛(Patient controlled Anal-gesia,PCEA):PCEA多用于胸腹部、下肢手术术后镇痛,麻醉医师根据患者手术部位选择相对应的脊柱腔隙行硬膜外穿刺,将麻醉,镇痛类药物通过硬膜外导管持续泵入硬膜外腔,阻滞相应节段的脊神经根,其镇痛效果完善、全身副反应少,临床应用较普遍。但持续硬膜外镇痛具有低血容量、低血压、尿潴留、硬膜外血肿、腰背部疼痛、穿刺部位感染等并发症,甚至全脊麻的风险,故对临床操作技术、患者配合度以及术后护理的要求高。

(3)神经阻滞镇痛:是指将局麻药物注入神经根及其末梢周围,阻滞其支配区域的运动和/或感觉,达到麻醉镇痛的目的。与传统的体表定位盲探阻滞相比,近年来可视化技术超声引导下神经阻滞广泛应用于临床,其神经选择性高、穿刺部位灵活可控、阻滞效果确切完善、神经损伤及药物入血风险小、可降低局麻药物浓度及剂量,减少局麻药中毒等全身反应、可减少反复穿刺造成的局部组织损伤,亦可使用泵技术达到持续性镇痛,是目前最热门、最常用的镇痛技术。但其灵活应用需熟练掌握神经周围血管、脏器、肌肉及其筋膜组织等解剖结构及其神经支配范围。

(4)局部浸润麻醉镇痛:局部浸润麻醉是指术后于手术切口周围组织逐层注射由局麻药物、激素类药物、肾上腺素等配成的混合液,提供良好的术后镇痛作用,常作为多模式镇痛的辅助手段之一。多用于关节置换术后,可有效减轻切口痛、减少阿片类药物的用量、促进术后关节功能锻炼、加速创面快速愈合。

(5)中医药技术镇痛:作为中国传统医学,中医药技术在围手术期具有不可或缺的地位,并具有独特优势,如汤药制剂外敷内用、熏洗、针刺、穴位电刺激、艾灸等技术均可作为围术期镇痛方法,其经济有效、简便易学、易被接受。近年来围术期中西医结合镇痛的相关研究越来越多,一项关于穴位电刺激用于膝关节置换术后疼痛的临床研究表明,与常规静脉镇痛组相比,穴位电刺激组可以有效缓解术后疼痛,增加膝关节的活动度,促进功能锻炼,并降低术后胃肠道反应。陈达等也证实了电针在膝关节置换术后的应用可减少镇痛药物的使用,降低术后恶心、呕吐等发生率。

6术后疼痛治疗趋势

术后疼痛发生率高,不良反应多,临床缓解率低,患者满意度堪忧,而临床应用的疼痛缓解方法虽多,但效果喜忧参半。只有了解疼痛发病机制,进行多学科联手,多阶段干预,多种治疗手段联合多种治疗药物,根据疾病状态、手术方式、患者依从性、制定个体化治疗原则才能更好的服务于患者。