经皮椎间孔镜与改良PLIF手术治疗老年性腰椎管狭窄症的疗效比较

2020-05-28朱现玮周志平

黄 群,朱现玮,严 飞,徐 炜,徐 沁,周志平

(苏州大学附属张家港医院,江苏 张家港 215600)

腰椎管狭窄症是一种常见的腰椎退行性病变,临床多表现为长期反复腰腿痛、间歇性跛行,严重者可出现行走困难,甚至大小便困难、截瘫等症状,严重影响了患者的生活质量[1]。随着老龄化社会的到来,腰椎管狭窄症的发病率越来越高。对于病情较轻的患者,可采取非手术治疗。对于保守治疗无效,严重腰椎滑脱或腰椎侧凸、后凸畸形的患者常需要手术治疗。传统的手术方式包括椎板切除、半椎板切除、椎间融合术,侧重于完全减压,临床上取得了明显的效果[2]。然而,椎板切除术可能会影响脊柱的稳定性,并经常伴随不同程度的损伤和并发症。而且术中出血多、创伤大、恢复慢,术后神经粘连、脊柱损伤、肌肉损伤等其他并发症也可能发生[3]。此外,老年患者通常合并严重的基础疾病,身体耐受性差,手术风险大,而且术后患者需要长期卧床,不利于患者的术后康复。随着微创技术的不断发展和手术器械的不断更新,脊柱内镜也正在从椎间盘突出症的治疗转向腰椎管狭窄症的治疗。经皮椎间孔镜下髓核摘除术(percutaneous transforaminal endoscopic discectomy, PTED)已经广泛应用于腰椎间盘突出症的治疗并取得了良好的术后效果。与传统开放性手术相比具有创伤小、恢复快、住院时间短、患者满意率高等优点,越来越受到患者的青睐[4-5]。该手术技术穿过椎孔之间的自然间隙,对周围组织创伤小,而且不需要切除椎板和破坏脊柱的稳定性。本研究采用经皮椎间孔镜技术和改良腰椎后路减压内固定融合术(PLIF)治疗老年性腰椎管狭窄症,比较两种手术方式的临床疗效,为老年性腰椎管狭窄症的治疗提供更多的理论依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2017年1月—2019年10月苏州大学附属张家港医院收治的老年性腰椎管狭窄患者78 例,其中男性35 例,女性43 例;年龄50~85 岁。按照患者选取手术方式不同将其分为微创手术组(经皮椎间孔镜组,n=38)和开放手术组(改良PLIF组,n=40)。微创手术组男性14 例,女性24 例,年龄50~85 岁,平均年龄(68.39±9.23)岁。开放手术组男性21 例,女性19 例,年龄50~79 岁,平均年龄(65.48±8.27)岁。两组患者性别、年龄、病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该研究经所在医院伦理委员会批准后实施。病例纳入标准:(1)影像学诊断为腰椎管狭窄症经保守治疗无效的患者,并以侧椎管狭窄为主,主要狭窄节段在两节以内;(2)诊断为以腰椎间盘突出为主要症状的单节段腰椎管狭窄症患者。

排除标准:(1)影像学显示多节段狭窄、腰椎不稳、腰椎感染和肿瘤患者;(2)一般情况较差,合并有其他严重的慢性内科疾病者;(3)合并精神状态异常者,或合并认知障碍者。

1.2 方法

1.2.1 手术方法:开放手术组患者行椎板间开窗减压内固定术。患者全麻后取俯卧位,于病变节段后正中切口,长约8 cm,切开皮肤、皮下、深筋膜,沿腰背肌筋膜向两侧推移,纵行劈开后纵韧带,沿棘突两侧切断骶棘肌附丽,以电刀沿棘突、椎板、关节突骨膜下向两侧剥离,推移并显露椎间小关节,确认病变椎体无误,于左右椎弓根开骨道,分别旋入椎弓根螺钉。切除病变节段椎板,凿除下关节突,用枪钳沿上关节突内侧减压,仔细剥离黄韧带和硬膜囊,处理并切除椎间隙间盘组织,取出髓核,检查神经根活动度好,根管及中央管无髓核残留,椎间隙前方植入碎骨粒,Cage内置入碎骨粒,置Cage 1 枚行椎体间植骨融合。安装连接杆,紧固各连接系统。冲洗切口,止血,检查硬膜囊周围无骨粒,神经根松解,切口内各置入负压引流管1枚,逐层缝合切口。

微创手术组患者行椎间孔镜下减压治疗。(1)患者取侧卧位,症状严重侧在上,采用C臂机透视,定位腰椎棘突中线及手术节段,在距中线8~14 cm范围内进行体表定位,局部麻醉。(2)进行侧路穿刺:采用关节突定位滑移技术,用20 G穿刺针,沿上关节突尖部方向穿刺,碰到骨性结构后,将针尖逐渐向下移动,出现落空感时,提示到达椎间孔,退回穿刺针至关节突位置,再次行正侧位X线透视,追加少量局麻药物。置入导丝后扩张管道逐级扩张后,将扩张管沿关节突再次向下滑移至椎间孔内,放入保护套管,利用保护套管尖部滑入椎间孔内,再次透视确认,调整保护套管的角度和方向,依据不同扩张管道应用配套环锯去除上关节突腹侧部分骨质直至椎管外边界。(3)置入工作通道并减压:置入工作管道后应用内窥镜探查,如关节突骨性结构仍对神经根显露构成阻碍,内窥镜监视下动力磨钻对其适度扩大,切除部分纤维环及黄韧带后探查神经根,摘除突出的髓核组织。(4)进一步对椎管减压:在侧路内窥镜监视下可见穿刺神经根背侧黄韧带的塌陷并突破黄韧带至神经根背外侧,利用咬骨钳去除增生肥厚的黄韧带并对肥大的上关节突内侧进一步减压,应用动力磨钻打磨骨性增生结构,操作时侧路内窥镜监视下用舌形套筒尖端挡住神经根,减少对神经的刺激。最后探查硬膜囊或神经根的腹侧、背侧均获得减压,上下移动内镜有1.5~2 cm长度的减压范围,减压完成的标志为硬膜囊恢复正常搏动及外膜血管充盈;硬膜囊、神经根恢复正常的形态和路径;硬膜囊、行走神经根和出口神经根的全程减压;硬膜囊神经根周围恢复有效空间;无明显出血。缝合伤口后结束手术。

1.2.2 观察指标:

1.2.2.1 围手术期指标:观察患者手术时间、切口长度、术中出血量、住院时间及术后并发症等指标。

1.2.2.2 疼痛程度评估:术前、术后3 d及术后3、6、12 个月记录视觉疼痛拟评分(visual analogue scale,VAS)(0 分无痛,10 分剧痛);术前及术后3、6、12 个月评估Oswestry功能障碍指数(Oswestry disability index,ODI)[6]。

1.2.2.3 ODI评分:总分=(所得分数/5×回答的问题数)×100%,分数越高表明功能障碍越严重。

1.2.3.4 手术效果评估:末次随访采用改良Macnab标准对治疗效果进行评价:优,无疼痛及活动受限,恢复正常活动及工作;良,症状大部分缓解,偶尔疼痛,不影响工作及生活;可,症状改善,影响工作与生活;差,手术前后无变化甚至加重,需要再次手术治疗。优良率(%) =(优+良)/总人数×100%。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

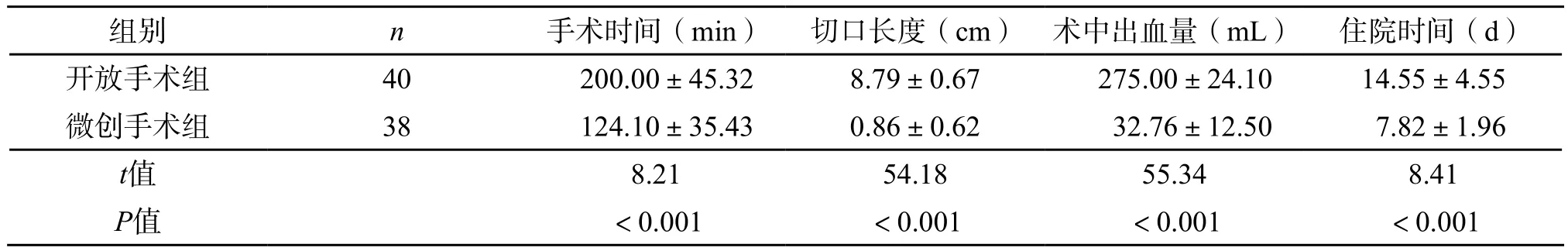

2.1 两组患者手术相关指标比较 微创手术组患者的手术时间、切口长度、术中出血量、住院时间均明显低于开放手术组,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表1)

表1 两组患者手术时间、手术切口长度、术中出血量、术后引流量比较(±s)Tab.1 Comparison of length of incision, intraoperative hemorrhage, volume of drainage after operation of patients from the two groups

表1 两组患者手术时间、手术切口长度、术中出血量、术后引流量比较(±s)Tab.1 Comparison of length of incision, intraoperative hemorrhage, volume of drainage after operation of patients from the two groups

组别 n 手术时间(min) 切口长度(cm) 术中出血量(mL) 住院时间(d)开放手术组 40 200.00±45.32 8.79±0.67 275.00±24.10 14.55±4.55微创手术组 38 124.10±35.43 0.86±0.62 32.76±12.50 7.82±1.96 t值 8.21 54.18 55.34 8.41 P值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

2.2 两组患者手术效果比较 微创手术组术后优23例,良11 例,可4 例,优良率为89.47%。开放手术组术后优17 例,良15 例,可6 例,差2 例,优良率为80.00%。微创手术组术后优良率明显优于开放手术组,差异具有统计学意义(χ2=5.38,P<0.05)。

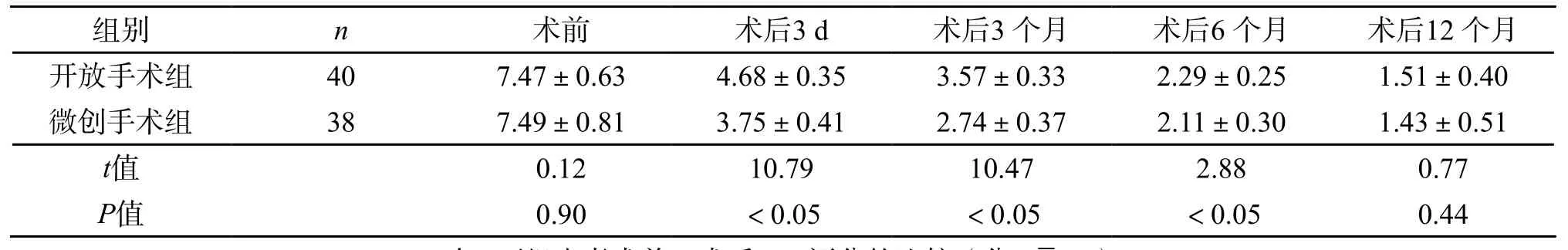

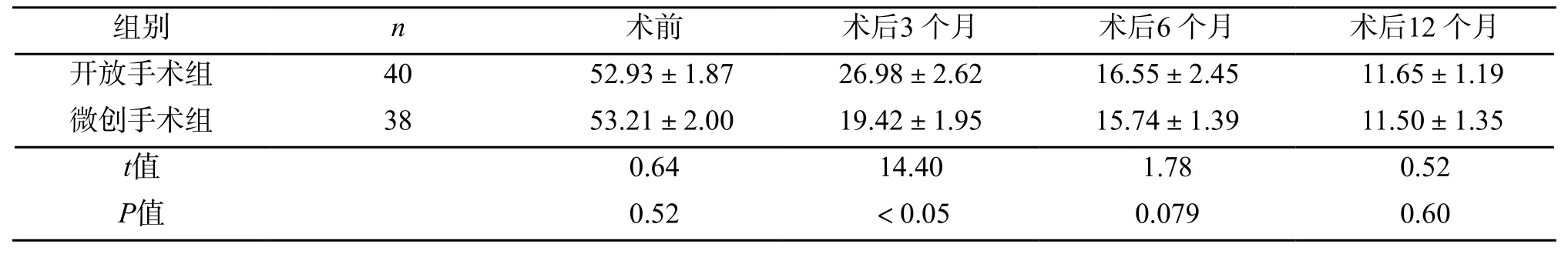

2.3 两组腰椎疼痛程度、腰椎功能比较 两组患者术前VAS评分、ODI评分差异无统计学意义(P>0.05);微创手术组术后3 d、3 个月、6 个月VAS评分、ODI评分均优于开放手术组,差异具有统计学意义(P<0.05)。但术后1 年时,两组患者VAS评分、ODI评分差异无统计学意义(P>0.05)。(表2、表3)

表2 两组患者术前、术后VAS评分的比较(分,±s)Tab.2 Comparison of preoperative and postoperative VAS scores from the two groups

表2 两组患者术前、术后VAS评分的比较(分,±s)Tab.2 Comparison of preoperative and postoperative VAS scores from the two groups

组别 n 术前 术后3 d 术后3 个月 术后6 个月 术后12 个月开放手术组 40 7.47±0.63 4.68±0.35 3.57±0.33 2.29±0.25 1.51±0.40微创手术组 38 7.49±0.81 3.75±0.41 2.74±0.37 2.11±0.30 1.43±0.51 t值 0.12 10.79 10.47 2.88 0.77 P值 0.90 <0.05 <0.05 <0.05 0.44

表3 两组患者术前、术后ODI评分的比较(分,±s)Tab.3 Comparison of preoperative and postoperative ODI scores from the two groups

表3 两组患者术前、术后ODI评分的比较(分,±s)Tab.3 Comparison of preoperative and postoperative ODI scores from the two groups

组别 n 术前 术后3 个月 术后6 个月 术后12 个月开放手术组 40 52.93±1.87 26.98±2.62 16.55±2.45 11.65±1.19微创手术组 38 53.21±2.00 19.42±1.95 15.74±1.39 11.50±1.35 t值 0.64 14.40 1.78 0.52 P值 0.52 <0.05 0.079 0.60

2.4 两组术后并发症 微创手术组术后并发症发生率2.63%;其中1 例出现术后小腿内侧疼痛、麻木,给予脱水剂、地塞米松治疗后,症状消失。开放手术组术后并发症发生率12.50%;其中3 例出现患肢疼痛、无力情况,经保守治疗3 个月后症状缓解;2例出现术后切口感染、愈合不良,经换药、抗感染治疗2 周后,恢复正常,切口愈合。两组术后并发症发生率比较,差异有统计学意义(χ2=2.67,P<0.05)。

3 讨论

腰椎管狭窄症的病因复杂,通常由腰椎间盘突出、黄韧带肥厚、小关节增生和骨赘形成引起[7]。腰椎管狭窄症可分为中央性狭窄、椎间孔狭窄和侧隐窝狭窄。腰椎管狭窄症的合理手术方案是在不破坏脊柱稳定性的情况下充分减压,同时减少对韧带和肌肉等软组织的损害。扩大开窗、后路腰椎间融合术、全麻下经椎间孔腰椎间融合术是治疗腰椎管狭窄症的常用手术方式[8]。对于不能耐受全身麻醉的老年患者,局麻下经皮椎间孔镜减压可有效提高手术安全性[9]。同时,患者在局部麻醉下保持清醒,这使得外科医生能够立即从患者获得反馈。此外,老年患者常合并有骨质疏松,术后椎弓根螺钉松动或椎间融合器移位的发生概率较高。经皮椎间孔镜技术是在局部麻醉下进行的,对后部结构的损伤较小,而且不需要额外的辅助内固定,已经成为腰椎管狭窄的首选治疗方式。

Nellensteijn等[10]对经椎间孔内窥镜手术治疗腰椎管狭窄症的系统回顾显示,69%~83%的患者报告结果令人满意,并发症发生率为0%~8.3%。本研究采用PTED治疗腰椎管狭窄症,比较PTED与传统经椎间孔腰椎间融合术的疗效和安全性。结果显示,与开放手术组相比,微创手术组各项手术指标均有明显改善。PTED治疗老年性腰椎管狭窄患者,可明显缩短手术时间、减少术中出血量、缩短患者住院时间,说明PTED具有创伤小、手术时间短、出血少、术后并发症较少等微创优势。对比两组患者不同时期VAS评分和ODI评分发现,术后两组患者的疼痛程度和日常生活能力均较术前有明显改善,且随着随访时间的延长逐渐好转,随访12 个月时,两组患者疼痛情况基本消失,日常生活能力基本正常;但是组间比较微创手术组术后各时间段VAS评分、ODI评分仍优于开放手术组,且微创手术组术后优良率明显优于开放手术组,说明经皮椎间孔镜手术治疗老年性腰椎管狭窄,可明显改善患者疼痛症状,促进术后日常生活能力恢复,这与其他研究报道类似[11]。这些结果证明经皮椎间孔镜治疗老年性腰椎管狭窄症,患者术后日常活动功能恢复快,明显优于传统开放式手术。在这项研究中,微创手术组没有严重的并发症,如脑脊液渗漏、出血或神经损伤与文献的结果基本一致[12-13],表明PTED治疗腰椎管狭窄症是安全有效的。

经皮椎间孔镜技术与传统的开放手术相比具有以下优点:(1)PTED只需要局部麻醉,减少了麻醉剂对身体造成的损害。此外,由于局部麻醉使患者在手术过程中保持清醒,外科医生可以随时与患者沟通。(2)创伤小,皮肤切口仅需8 mm就可满足手术要求。手术过程中不破坏椎旁肌肉或韧带,也不影响脊柱的稳定性。(3)受损的纤维环可以使用射频消融技术进行修复。由于PTED是在纤维环之外进行的,因此可以最大限度地保持纤维环的完整性和脊柱的稳定性[14]。此外,使用低温等离子射频技术,止血效果好,还能有效地降低术后神经根黏连,减少术后复发几率;(4)术后恢复快,由于手术创伤小,不破坏脊柱的稳定性,术后第1天即可下地行走,可降低静脉血栓形成、急性心脑血管疾病等并发症的风险。患者术后1 个月即可恢复正常工作生活。在同类手术中,PTED对患者造成的创伤最小,治疗效果最好。

但该手术也存在明显的不足:(1)经皮椎间孔镜手术视野有限,术中操作难度较大,不能有效地减压中心狭窄性病变。(2)对施术者要求较高,学习曲线明显陡峭。(3)在某些情况下,在经椎间孔入路过程中,出口神经根可能会受到刺激,导致术后感觉障碍[15]。部分患者术后仍有反复的下肢疼痛发生。因此,经皮椎间孔镜治疗老年性腰椎管狭窄应严格把握手术适应证,术前进行X线片、CT、MRI等检查,明确责任椎体节段。而对于中央椎管狭窄、多节段狭窄椎管、腰椎间盘严重钙化、腰椎滑脱与不稳定的患者,由于手术视野受限等因素,疗效欠佳,不建议使用该术式。

此外,在经皮椎间孔镜治疗老年性腰椎管狭窄症过程中需要注意,老年性腰椎管狭窄常伴有神经根管狭窄,手术应重点行神经根管扩大成形术,术中应切除增厚的黄韧带、部分上关节突及增生的椎体后壁骨赘,使神经根管得到充分减压。去除病灶后即可观察到硬膜囊自主搏动,患者自觉症状得到改善。术中需注意手术区域充分止血。

本研究有一定的局限性。这是一项回顾性研究,随访时间较短,样本量较小。评估PTED治疗老年性腰椎管狭窄症的确切疗效需要较长的随访期和较多的病例数。

综上所述,PELD减少了手术创伤,为脊柱提供了充分的减压,改善了手术效果,改善了患者的生活质量,是治疗腰椎管狭窄症的一种有效且有前景的治疗方法。但需要严格把握手术适应证,术前必须明确责任节段,术中充分减压,以获得良好的手术效果。对于PTED和椎间孔成形术治疗效果的长期维持,还需要进一步的研究。