急性白血病患者中性粒细胞缺乏伴发热的微生物特征

2020-05-21朱妮张宇沈建平

朱妮 张宇 沈建平

中性粒细胞缺乏(简称粒缺)是急性白血病患者的常见合并症,尤其在化疗和造血干细胞移植预处理后多见。由于粒缺导致患者免疫力极度低下,感染风险较大,此类患者发生感染时病原菌及感染灶不明确,发热可能是感染的唯一征象[1]。及时给予恰当的初始经验性抗感染治疗可有效降低感染相关死亡率[2]。因此,了解并认识粒缺伴发热患者的相关危险因素、临床特点及相关病原微生物分布特征,对于指导急性白血病粒缺伴发热患者的诊治具有重要的临床价值。本研究旨在通过分析急性白血病患者粒缺伴发热的临床特征、病原微生物及耐药等流行病学资料,以期为今后的临床诊治提供帮助。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018年1月至12月于本院血液科住院治疗并发生粒缺的急性白血病成人患者,共纳入急性白血病粒缺患者213例次,其中男142例次,女71例次,中位年龄61(18~85)岁。其中急性髓系白血病(AML)188例次,包括原发(de novo)AML 150例次和骨髓增生异常综合征(MDS)转化AML 38例次,以及急性淋巴细胞白血病(ALL)25例次。

1.2 研究方法 粒缺定义:静脉全血中性粒细胞 绝 对值(ANC)<0.5×109/L或 预 计未来 48h内ANC<0.5×109/L,极重度粒缺 ANC<0.1×109/L。发热定义:单次腋窝温度≥38.3℃或腋窝温度≥38.0℃持续1h。同一患者多次粒缺(或伴发热)记作多个例次粒缺(或伴发热)。发热分为:(1)不明原因发热(FUO):无病原学证据,临床未发现感染灶且抗感染治疗无效;(2)临床证实的感染(CDI):无病原学证据但临床上有明显感染灶或虽未发现感染灶,但抗感染治疗有效;(3)微生物学证实的感染(MDI):由微生物检查证实的感染[3]。

1.3 统计学方法 采用SPSS 22.0软件统计分析。正态分布数据结果以(x±s)表示。计数资料采用χ2检验;多因素分析采用Logistic回归分析。所有比较均为双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

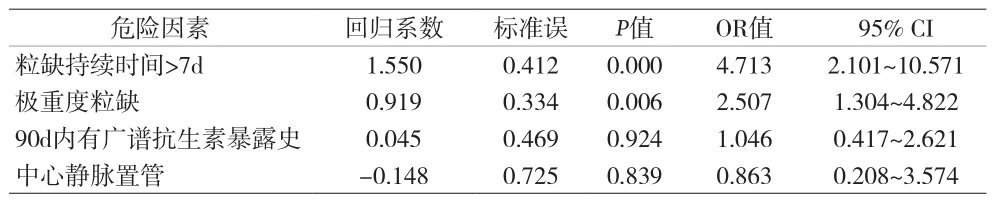

2.1 粒缺伴发热发生率和危险因素 213例次粒缺患者中139例次接受化疗,10例次异基因造血干细胞移植患者。粒缺持续时间为(8.2582±7.4678)d,极重度粒缺112例次;90d内有广谱抗生素暴露史患者184例次;有中心静脉置管患者203例次。粒缺患者中伴发热共139例次,总发生率为65.26%,男95例次,女44例次,中位年龄61(19~85)岁。150例次原发性AML患者伴发热94例次(62.67%),38例次粒缺MDS转化患者伴发热29例次(76.32%),25例次ALL患者伴发热16例次(64%);粒缺伴发热患者包括接受化疗患者98例次(70.50%),异基因造血干细胞移植患者4例次(2.88%)。多因素分析显示,粒缺持续时间 >7d(P<0.001,OR=4.713,95%CI 2.101~10.571)、极重度粒缺(P<0.01,OR=2.507,95%CI 1.304~4.822)是粒缺伴发热的独立危险因素,而90d内有广谱抗生素暴露史和中心静脉置管不是独立危险因素,见表1。

表1 粒缺伴发热的多因素分析

2.2 粒缺伴发热患者临床特征 粒缺伴发热139例,其中FUO 44例次(31.65%),CDI 59例次(42.45%),MDI 36例次(25.90%)。非FUO的粒缺伴发热患者(95例次)的伴随症状见表2,其中2例次MDI表现为无症状。非FUO的95例次粒缺伴发热患者感染部位最常见的是上呼吸道和肺部,其次是血流感染,见表3。其中2例次患者分别在痰液和外周血标本中培养出病原体,另1例次患者分别在痰液和中段尿标本中培养出病原体。

表2 非FUO的粒缺伴发热患者伴随症状(发热除外)

表3 非FUO粒缺伴发热患者感染部位

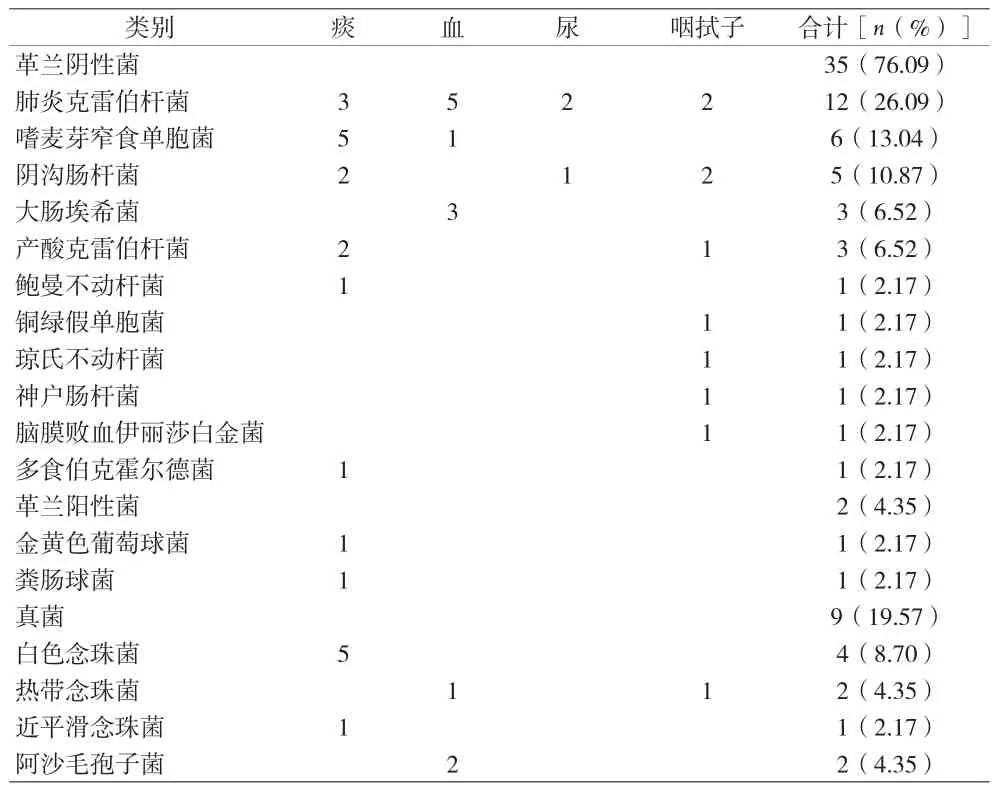

2.3 病原微生物分布特征及耐药情况 (1)病原微生物分布特征:培养阳性46株病原微生物分布特征见表4。(2)细菌耐药情况:共计分离培养出37株菌株,其中耐药菌株17株,总耐药率45.95%。其中痰标本检出耐药株4株,耐药率25%,外周血标本检出耐药株5株,耐药率55.56%。共检出革兰阴性菌株35株,产超广谱β内酰胺酶(ESBL)菌株2株,耐碳青霉烯类肠杆菌(CRE)菌株11株,多重耐药(MRD)菌共12株。检出率前3位革兰阴性菌对抗菌药物的耐药率及敏感率如图1。共检出革兰阳性菌株2株,分别是敏感的粪肠球菌和耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌(MRSA),对利奈唑胺、万古霉素均敏感。

表4 46株病原微生物分布特征(n)

2.4 病死率分析 213例次粒缺患者中,总共16例死亡,其中15例为粒缺伴发热患者。139例次粒缺伴发热,共计68例患者中因感染病死8例,总病死率为11.76%。其中29例肺部感染患者病死5例(17.24%),12例血流感染病死3例(25%)。经统计分析,肺部感染与血流感染之间病死率差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

发热是急性白血病患者粒缺期常见的合并症[4],本研究结果发现急性白血病粒缺患者伴发热总发生率为65.26%。统计分析表明粒缺持续时间>7d和极重度粒缺是粒缺伴发热的独立危险因素,与既往报道一致[5-6]。但本研究中,经统计分析发现,90d内有广谱抗生素暴露史和中心静脉置管不是独立危险因素,这可能与本研究纳入患者抗生素暴露史(86.38%)和中心静脉置管(95.31%)比例过高有关。根据独立危险因素,有必要对高危患者进行及时的诊治。在评估感染危险度和耐药后,应立即经验性使用抗菌药物,以覆盖可引起严重并发症或病死率高的最常见和毒力强的病原菌为原则[7-8]。

本研究中粒缺伴发热的FUO占31.65%,总培养阳性率为25.90%,与既往报道数据接近[9]。非FUO的粒缺伴发热患者,有症状者中以呼吸道症状最为多见,而感染部位最多见的也是呼吸道,其次是血流感染。病原学结果以革兰阴性菌为主,占76.09%,以肺炎克雷伯菌、嗜麦芽窄食单胞菌和阴沟肠杆菌多见,其次为真菌,革兰阳性菌则少见,这对此类粒缺患者的经验性抗菌药物治疗有一定的指导意义。近年来提出对住院患者进行直肠拭子(或肛周拭子)培养筛查CRE[10],结合干预措施,可有效降低CRE感染率。本中心近来开展直肠拭子CRE筛查,根据已有的结果,作者发现在CRE筛查阳性的粒缺患者中出现的CRE感染以血流感染多见,这可能与化疗导致消化道黏膜损伤,消化道定植的CRE迁移入血有关[5,11]。因此,对粒缺患者进行CRE筛查和相应的干预措施可有效降低感染率。

本研究检出的病原微生物表明,在急性白血病发生粒缺伴发热患者中以革兰阴性菌为主,并且检出率高的均为院内常见致病菌,如肺炎克雷伯菌、嗜麦芽窄食单胞菌、阴沟肠杆菌、大肠埃希菌等。而这些细菌的耐药形势严峻,总耐药率高达45.95%。本研究共检出2株产ESBL的肺炎克雷伯菌,占所有克雷伯菌(肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)的13.33%,较2016年CHINET数据[12]低,而CRE菌株占所有肠杆菌科的比例(45.83%)则高于CHINET数据。CRE菌株检出率高,极大地增加了临床抗感染治疗的难度。另外,本研究检出的11株CRE菌株,对替加环素仍有较高的敏感性(72.73%)。针对产ESBL的革兰阴性菌可选择碳青霉烯类,而针对有CRE定植或感染史,可选择β内酰胺酶抑制剂联合磷霉素、替加环素[13]。

粒缺伴发热患者感染相关病死率高[14],本研究中感染相关总病死率为11.76%,并且肺部感染与血流感染均具有较高的病死率[8,15],已有研究发现未及时充分采取抗感染治疗是肿瘤患者血流感染后死亡的独立危险因素[16]。因此,应密切关注此类患者流行病学动态,及时给予有效的抗菌药物治疗。

综上所述,粒缺伴发热是急性白血病治疗过程中常见合并症,对于粒缺持续时间>7d和极重度粒缺的高危患者,需积极给予相关保护和治疗措施。呼吸道感染最为常见,病原微生物以革兰阴性菌为主,且耐药率高,加强CRE筛查和干预可能有助于降低耐药细菌的感染率。肺部感染和血流感染病死率较高,需密切关注此类患者流行病学动态,根据致病谱及耐药特点给予有效的抗菌药物治疗。