《古文辞类纂》:“二千年高文略具于此”

2020-05-14钟岳文

钟岳文

中国古代的文章选本很多,我们较为熟知的有《文选》《唐宋八大家文钞》《古文辞类纂》《古文观止》《经史百家杂钞》等。其中清乾隆时期姚鼐编纂的《古文辞类纂》是一部体现桐城派文学主张的古文选本,具有承上启下的作用,在当时及后世文学特别是古文领域产生了重要影响,具有非常实际的指导作用。

桐城派古文家姚鼐

在中国文学史上,姚鼐(1732-1815)是一位少有的“全才”,既有理论,又有创作,还有自己选编的文章选本。这几者相互参证,构建了他的文学思想体系。

姚鼐字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩,世称惜抱先生,安庆府桐城(今安徽桐城)人。清代著名散文家,与方苞、刘大櫆并称为“桐城派三祖”。

姚氏是桐城的世家大族,人丁一直很兴旺。姚鼐出生时,其家族在桐城已居住了300余年。姚鼐出生于一个官宦书香人家,其先祖姚旭为明云南布政使司右参政,入《明史·循吏传》。高祖姚文然,康熙时任刑部尚书;曾祖姚士基,曾任湖北罗田知县,二人均贤良清廉,辞世后皆人祀名宦祠。伯父姚范,进士及第后为翰林院编修,他读书刻苦,学贯经史,常书见解于卷端,与桐城派祖师之一的刘大樾情深意笃,这就使姚鼐可以跟他学习经史,并有机会和刘大櫆学文。

姚鼐自幼嗜学,在跟从刘大櫆学习古文时,常常显露出才华,深得刘大櫆的器重,称其“时甫冠带,已具垂天翼”,又说“后来居上待子耳”。

图1姚鼐所书行草七言诗。

姚鼐二十多岁考中举人,本以为从此可以平步青云,不料连续五次会试均名落孙山,直到第六次应试才中了进士,授选庶吉士。后来做过礼部仪制司主事,山东、湖南乡试副考官,会试同考官和刑部广东司郎中等职。

乾隆三十八年(1773),清廷开四库全书馆,姚鼐被荐入馆充纂修官。这个职位本应翰林充任,姚鼐能够破格当选,足见其造诣之高。《四库全书》修成后,姚鼐乞养归里,不入仕途。大学士于敏中等以高官厚禄相请,他也没有接受。

此后,姚鼐先后主讲扬州梅花书院、安庆敬敷书院、歙县紫阳书院、南京钟山书院,致力于教育,因而他的弟子遍及南方各省。就在主讲梅花书院时,他开始着手编纂《古文辞类纂》,既可为讲学作指导,又可作为学生学习的参考。有记载说他“无一日不讲此书,无一日不修订此书”。

姚鼐的学生都是笃守师说、遵桐城家法的文人。桐城派古文之传,自方苞以文章称海内,刘大樾继之益振,传至姚鼐则集大成,有着“桐城家法,至此乃立,流风作韵,南极湘桂,北被燕赵”之说。而姚鼐也被誉为“中国古文第一人”“中国古文的高峰”。

应该说,姚鼐是个优秀的教师,四十多年辗转江南,讲学无数,有切实可行的教材——《古文辞类纂》,有自己的文学创作理论,也有逐渐积累下来的讲学实践,而且注重理论与实践相结合。

姚鼐提倡文章要“义理”“考据”“辞章”三者相互作用。“义理”,是指当时的理学思想,主要来自宋学;“考据”,是指文章要有实据,避免空泛,主要来自汉学;“辞章”,是指文章要有结构、文字、音韵上的文学之美。姚鼐认为这三者的统一才是最高、最美的境界,“苟善用之,则皆足以相济;苟不善用之,则或至于相害”。当然,在姚鼐看来,这三者也是有轻有重的,考据要为义理服务。姚鼐想调和汉宋,融贯三者,认为能兼三者之长的作家才是好作家。这种主张实际上成为了桐城派的文学纲领。对于这些理论,姚鼐也身体力行。在朝廷任职时,他曾来到山东,登上了东岳泰山,后来写了著名的《登泰山记》一文。全篇仅数百字,内容十分丰富,是融考据与辞章的典范。

姚鼐提出的关于“义理”“考据”“辞章”的理论对当时和后世都产生了巨大影响。—方面,他站在维护理学的立场上,调和汉宋二学的矛盾,采用考据的长处,以考据充实理学的空疏,从而提高桐城派古文的价值。另一方面,这一主张也可以看作是对人们写文章的基本要求,无论何时都具有指导意义,那就是“义理”要求言之有物,有思想性;“考据”要求立论扎实,有说服力;“辞章”要求字通句顺,有艺术性。

乾隆四十四年(1779),82岁的刘大樾去世,姚鼐顺理成章地成为桐城派的核心人物。也是在这一年,经过不断补充和修订的《古文辞类纂》终于完成。应该说,这部书是反映桐城派文学思想的一部古文选本,体现了姚鼐的文学主张。此书集中了大量的经典作品,问世后影响很大,成为人们学习古文的范本。

《古文辞类纂》的分类原则

《古文辞类纂》选录了战国到清初的七百余篇文章,以唐宋八大家为主,于明取归有光,于清取方苞、刘大樾,以继八大家之续。选人的文章除散体文外,还有辞赋,主要收录屈骚与汉赋,故称“古文辞”,这反映了姚鼐试图兼包众美、扩大古文规模的愿望。全书共七十五卷,由于对文章进行分类编排,故称“类纂”。那么,姚鼐的分类原则是什么呢?

自《文选》以来,许多文章选本在分类方面都有着自己的尝试,它们或看文章的题目标示,或按功能,或按形态,或按性质,对历代文章进行或繁或简、或分或合的各种分类。如《文选》分三十九类,《唐文萃》分二十六类,《宋文鉴》分六十类,《元文类》分四十三类。真德秀《文章正宗》分为“辞命”“议论”“叙事”“詩赋”四大类,而倪澄在编《续文章正宗》时,则只保留了“论理”“叙事”“论事”三类。应该说,每种分类方式都有各自的长处,也有自己的短处。繁富的分类可能让读者对某种文体有更专门的认识,但似乎削弱了分类的意义;而简略的分类虽然具有高度的概括性,但又不利于人们对更加具体的文体进行了解。

也许有感于前人分类的不足,姚鼐在综合考察文体渊源、形式、内容、使用场合、功能、题目标示的基础上,突破题目中文体信息的局限,而深入到文章的内容之中,以文章的性质和功能为主要标准,将选文分为论辨、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂记、箴铭、颂赞、辞赋、哀祭等十三类。每类作品前有小序,介绍该类文章的渊源、发展、文体特点等。

应该说,在对文章进行分类时,姚鼐进行了周密的思考。比如,他将以贾谊《过秦论》、欧阳修《朋党论》为代表的“论”体,以韩愈《原道》、王安石《原过》为代表的“原”体,以韩愈《讳辨》、柳宗元《桐叶封弟辨》为代表的“辨”体,以韩愈《获麟解》、王安石《复仇解》为代表的“解”体,以《师说》《杂说》为代表的“说”体,合并为“论辨”类;将游说辞令、上书、表、奏、疏、议、封事、札子等合为“奏议”类;将诏、策、移、檄(像汉高帝《十一年求贤诏》、司马相如《谕巴蜀檄》、汉文帝《赐南越王赵佗书》、韩愈《祭鳄鱼文》等名目不一的作品)都归为“诏令”类。

在将相近名目的文体合并为更大类别的同时,姚鼐也会将相同名目的作品分成不同类。比如,同是题名为“序”的作品,姚鼐就将其分成“序跋”和“赠序”两类(柳宗元的《序饮》《序棋》等少数作品还归入了“杂记”类)。这是由于他发现“序跋”是和著作相关的,并且都是为正文“推论本原,广大其义”;而“赠序”则与友情相关,为的是“致敬爱,陈忠告之谊”,它们虽然题名中都有“序”字,但语境、功能和性质相差很大。这个分别,无疑是对“序”体认识的一大发展。与此相似的,题目中带有“说”字的作品,也被放到了不同类目中。“战国说士,说其时主,当委质为臣,则人之奏议;其已去国,或说异国之君,则入此编(指“书说”类)。”(苏辙的《名二子说》、归有光的《张雄字说》等则归入“赠序”类)這种分类,最能显出姚鼐的用心。

值得注意的是,姚鼐对自己的十三类分法也有不满意的地方,为此他采取了_一些补救措施,就是在相同文类中又进行二次区分,“一类内而为用不同者,别之为上下编云”。当他发现某些篇章的性质与某种类别比较接近,但又有较为明显的不同时,还会以附篇的形式附在该类之后,如将韩愈的《毛颖传》附在“传状”类之后。可见,《古文辞类纂》的分类不仅较为简约,而且富有弹性,这是姚鼐在古文分类上做出的贡献。

《古文辞类纂》的选文标准

至于姚鼐的选文标准,《序目》中有这样的文字:“夫文无所谓古今也,惟其当而已。得其当,则六经至于今日,其为道一也。知其所以当,则于古虽远,而于今取法,如衣食不可释;不知其所以当,而敝弃于时,则存一家之言以资来者,容有俟焉。”文中所谓“当”,指的是言辞的切当合理。姚鼐曾说:“文者,皆人之言书之纸上者尔!在乎当理切事,而不在乎华辞。”所以“求当”“求实”应该是姚鼐选文的总标准。

从其选录的十三类文体来看,皆为当时非常实用的,相当于我们现代的实用文,也称应用文。除总的选录原则外,在《古文辞类纂序目》中还简述了各类文体的起源、特点、流变及编选原则,最终通论为文之总则:“凡文之体类十三,而所以为文者八:曰神、理、气、味、格、律、声、色。神、理、气味者,文之精也;格、律、声、色者,文之粗也。然苟舍其粗,则精者亦胡以寓焉?学者之于古人,必始而遇其粗,中而遇其精,终则御其精者而遗其粗者。”学者多认为“神、理、气、味、格、律、声、色”这八个字是文学创作的基本要素,通观为文的这八个方面,格、律、声、色是神、理、气、味之外表,必须从格、律、声、色入手,寻迹而遇其神、理、气、味,最终达到“御其精而遗其粗”的境界。

至此,读者不禁要问,为文八字诀的具体内涵是什么呢?

所谓“神”,是指文章的神思神韵,神妙变化。从姚鼐对具体作品的评论中可见“神”的含义,他在肯定归有光的《畏垒亭记》时,言其“不衫不履,神韵绝高”,他还认为欧阳修的《岘山亭记》神韵缥缈,是绝世之文。

所谓“理”,是指文理、脉理,也指义理,是行文的客观真实性和内在逻辑性。他曾说:“当乎理,切乎事者,言之美也。”

“气”是指文章的气势,即贯通于文章字里行间的、灵动有生机的文势。他说:“文字者,犹人之言语也。有气以充之,则观其文也,虽百世而后,如立其人而与言于此;无气,则积字焉而已。”文章有气势,读之就像作者在面前和你说话一样;没有气势,无非码字而已。他赞扬刘大樾之文真气淋漓。

“味”是指文章隽永深刻,含蓄而耐人寻味。

“格”指的是格式、体制,不同文体有不同的体裁、格局。他强调所选之文要有“高格”,认为像范仲淹的《岳阳楼记》、欧阳修的《醉翁亭记》这样的著名作品,因语近骈体而未达“高格”的标准,因此未被选人。

“律”指的是规则、法度,即行文的具体规律、法则。

“声”指文章的音调、音节。文章的音调要高低起伏、抑扬顿挫,这是形成语感的前提。只有节奏和谐,音调优美,文章才能动人。

“色”指文章的辞藻、文采。姚鼐所追求的文章要平淡、自然、醇雅。

这八个要素中,后四个为文之粗,即初学者当从此人手,循序渐进,而不能好高骛远。待创作成熟后,再追求更高的境界。

总体来说,在选文上,姚鼐按照实用和求“当”的标准,而在详细挑选时又以“神、理、气、味、格、律、声、色”八字诀为具体审美尺度。这八个字体现了古文创作的客观规律,是姚鼐总结出来的品鉴文章的方法,值得后人借鉴。

姚鼐对《古文辞类纂》的圈点

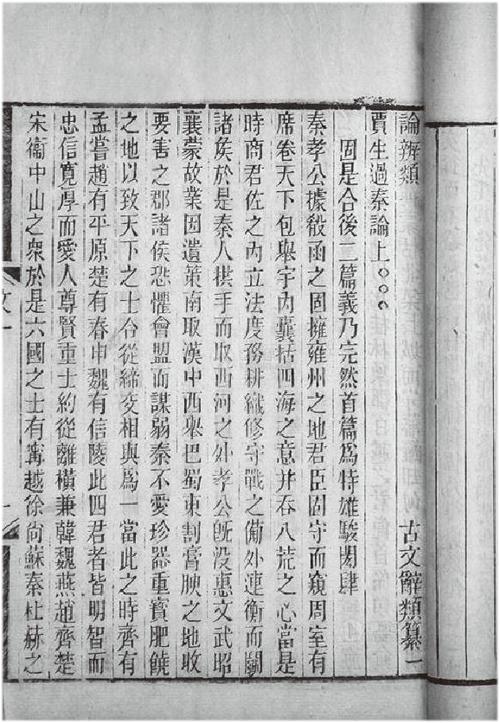

对于《古文辞类纂》,还有一个问题需要说明,那就是在此书的早期刻本(如道光年间康绍镛刻本、光绪年间李承渊刻本)中,都有着篇目标圈和篇中圈点(见图2),它们体现了姚鼐对每篇文章的“等级”划分以及文学评价。可惜的是,如今出版的《古文辞类纂》大多将标圈和圈点去掉了。

在《古文辞类纂》的圈点系统中,篇目标圈是最为重要的部分,分为四个类型,即篇目不标圈、标一圈、标二圈和标三圈。

篇目标圈是诗文篇目圈点的一种。一般认为,圈点诗文始于宋代。不过宋代的圈点多见于文章的内容,很少施之于篇目之上。现存较早篇目圈点的实例见于明代,如天启年间刻本《嘉乐斋选评注三苏文范》就在选录作品的篇目上标识圈点,分别有三圈、二圈、一圈、二点加一圈、三点加一圈、三点等类型。此选本《凡例》日:“题首三圈者上上选”,“题首二圈者上选”,题首“或一圈或三点者次选”。可见,篇目圈点是对选录文章的艺术定位和层次划分,标三圈者为上上选,也就是最优秀的作品;标二圈者次之;标一圈者又次之。

姚鼐的老师刘大樾編选的《历朝诗约选》,在选录的一些诗歌篇目下方也标注有一圈、二圈和三圈,不过也有很多不标圈的,有的整卷不见篇目标圈,这说明当时在篇目上标圈还不完善,但只用圈不用点来区分诗篇艺术的高下,是对选文篇目圈点的一种简化。

姚鼐继承了用篇目标圈来衡鉴作品的方法,在表达自己对古文品评观点的同时,也便于后人对选文的定位和学习。

图2《古文辞类纂》刻本。从中可以清晰地看出《过秦论》题目下标注有三圈。

首先,篇目标圈便于学习者在同一作家的同一文体或不同作家的同—文体中进行对比分析,揣摸鉴赏,领悟文章的高下,探索文学艺术的奥秘。

比如辞赋类中同为宋玉的作品,《登徒子好色赋》标为二圈,《对楚王问》则标为三圈。如果单纯从艺术表现上看,前者重于铺陈,寓意深婉,富有情趣,似乎高于后者;但综合考量,前者内容谐俗,后者内容雅洁,因此略高“一圈”。

又如班固的《两都赋》、张衡的《二京赋》,《古文辞类纂》将其放在辞赋类,又属于同一题材。但《两都赋》标二圈,《二京赋》标三圈。姚鼐在《二京赋》后作了评说:“《西京》雄丽,欲掩孟坚;《东京》则气不足举,其辞不若《东都》之简当。惟末章讽戒挚切为胜。”也就是说,张衡《西京赋》以其“雄丽”超越了班固的《西都赋》,最能体现大赋的艺术特征;其《东京赋》虽不如《东都赋》简当,但在思想内容上又以“讽戒挚切为胜”,所以《二京赋》要高于《两都赋》。

应该说,篇目标圈以及评点,都是姚鼐文学品鉴思想的体现,深含姚氏评文的心思和标准,当然也能引导读者品评和赏析。

其次,在选录篇目下标注一圈、二圈、三圈和不标圈,无形中将作品分成了四个等级。而四个等级的作品又分别可以构成一个中小型的古文选本,将四个等级的作品聚合在一起,就给阅读者指示了一条循序渐进的学习之路。阅读者可以从标有三圈的最好作品人手,掌握古文艺术的精华,然后依次学习标有二圈、一圈和没有标圈的文章,不断拓宽视野,逐渐领会古文的神髓。

1935年世界书局出版了宋晶如、章荣注释的《广注古文辞类纂》,其《凡例》说:“本书目录中,每篇之下加有单圈双圈等以标明内容之优异,读者可先将标有三圈者阅之。”这里说的目录中的单圈、双圈、三圈,即姚鼐在文章篇目下所标注的一圈、二圈和三圈。《凡例》所言虽是指导读者之语,但也道出了姚鼐的心声。

需要指出的是,《古文辞类纂》中没有在篇目下标圈的文章,我们不能简单将其理解为档次最低的作品。比如方苞和刘大櫆的很多作品,就没有标圈,这是为了避嫌,也是为师者讳。因为刘大樾是姚鼐的老师,又是方苞的门人,对于其师与其师之师的作品,姚鼐自然不好随便评价。

总之,从古代文学选本的发展来看,《古文辞类纂》是一部与《文选》《唐宋八大家文钞》前后呼应的著名选本。如果说《文选》是文笔初分时期的代表性成果,《唐宋八大家文钞》是古文地位确立时的代表性成果,那么,《古文辞类纂》就是古文地位确立后文笔交融时期的代表性成果。学者吴汝伦评价说:“《古文辞类纂》一书,二千年高文略具于此,以为六经后之第一书。”曾国藩则说:“嘉道以来,知言君子群相推服,谓学古文者求诸是而足矣。”(《读书录·古文辞类纂》)后来,王先谦、曾国藩、黎庶昌、蒋瑞藻先后编成《续古文辞类纂》《经史百家杂钞》《续古文辞类纂》《新古文辞类纂》,而为《古文辞类纂》续脉,足见姚鼐《古文辞类纂》的地位和价值之高,以及对后世学者在古文方面的哺育之功。