系统思维导向下的“六何”认知环教学设计

2020-05-11陆宥伊周莹

陆宥伊 周莹

【摘 要】螺旋式上升的数学内容指教学内容在不同阶段重复出现,但在深度和广度上呈现出实质性的变化。传统教学往往局限于零敲碎打的知识点,不利于学生构建整体知识体系与建立知识联结。鉴于此,文章试图以系统思维为指导思想,以“六何”认知环构建教学设计框架,并以“一元二次方程的解法”第一课时为例阐述该框架的运用,以期为一线教师在对螺旋式上升的教学内容进行教学设计时提供教学参考。

【关键词】系统思维;“六何”认知环;螺旋式;教学设计

螺旋式上升指在充分考虑学生认知特点与发展规律的前提下,安排课程内容在不同阶段重复出现,但在内容的深度和广度上呈现出实质性变化[1]。在这样一个强调知识之间的系统综合与实质关联的新课程背景下,课堂教学对教师基于系统思维研读教材与学生运用系统思维全面思考提出了更高的要求。传统教学往往局限于零敲碎打的知识点,淡化知识的整体与联结,在这种“段节式”的教学模式下,学生也只能进行“点状式”的学习。在这里,亟待探讨与解决的问题有:如何对螺旋式上升的知识进行教学设计以提高教学的有效性?如何让学生学会思考,把“点状式”学习转变成“网面化”学习?本文试图以系统思维为指导思想,以“六何”认知环构建教学设计框架,并以“一元二次方程的解法”第一课时为例阐述该框架的运用,以期为一线教师在对螺旋式上升的数学内容进行教学设计时提供教学参考。

一、系统思维与“六何”认知环的理论基础

系统思维是把认识对象作为一个完整的系统,从整体观及联系观出发,分析系统和组成要素、要素和要素、系统和外部环境之间的相互联系及相互作用,综合考查认识对象的一种思维方法。其具有整体性、关联性、层次性、有序性、动态性等特征。

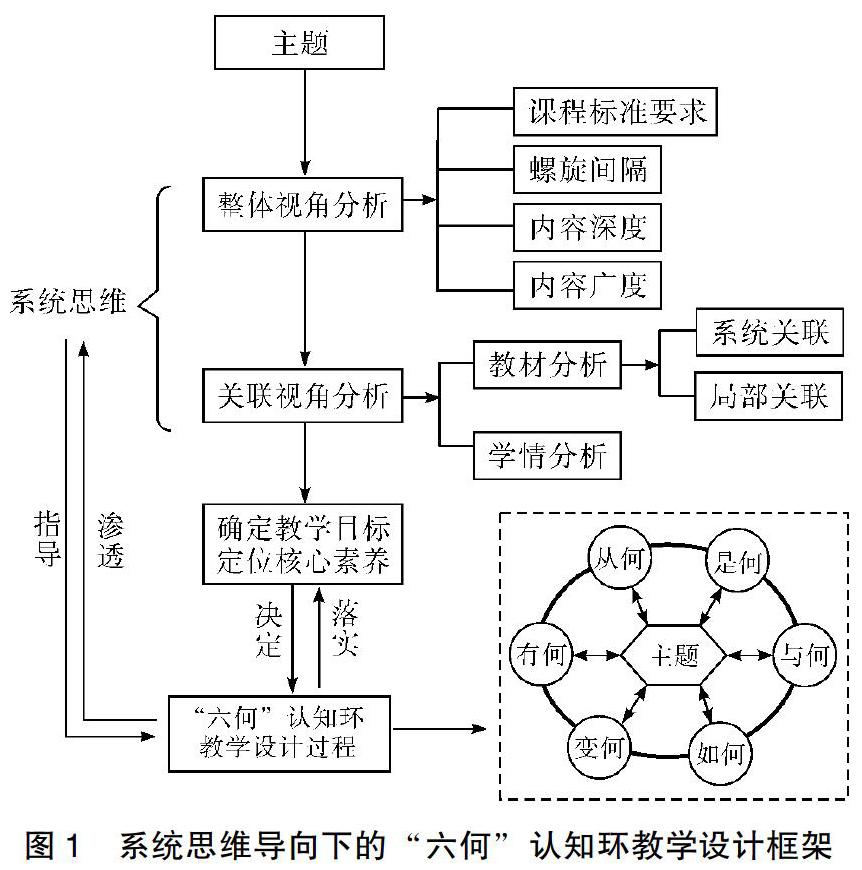

周莹教授基于系统论和连贯理念在“六何”认知链的基础上提出“六何”认知环。“六何”认知环作为一种紧扣教学主题、巧用问题驱动、激发思维活动的教学策略,能够形象地体现教学的完整性与连贯性。其构成要素包括“从何”“是何”“与何”“如何”“变何”“有何”。“从何”强调从整体视角看知识的来龙去脉,找准教学起点,激活新知生长点;“是何”强调对新知的概念、定理、本质等的理解与掌握;“与何”强调从关联视角看知识间的密切联系,把学生的“点状式”学习引入关联学习,促进融会贯通;“如何”强调理解和运用的认知过程,力求对新知的应用规范和保持思维的严谨性;“变何”强调对问题的变式拓展,通过问题的提出和变式,帮助学生触类旁通,拓宽思维层面;“有何”强调学生学有所得,促进学生建立良好图式,完善知识体系[2]。基于系统思维对螺旋式上升的数学内容进行研读,准确定位教学目标及核心素养,用以指导“六何”的设定。这样的教学设计既符合学生的认知特点与发展规律,也有利于学生对整体知识与关联知识的掌握,提高学会思考、学会学习的能力。文章参考了宋运明的螺旋式上升内容分析框架[3],温建红的研读数学教科书的方法[4] 以及周莹的“六何”认知环理念,构建系统思维导向下的“六何”认知环教学设计框架(如图1)。

二、系统思维导向下的“六何”认知环教学案例

(一)内容分析

本文选取湘教版数学九年级上册“一元二次方程的解法”第一课时,运用系统思维分析主题内容,把握教学目标及核心素养,实现教学目标与教学内容的一致性。

1.从整体视角分析方程主题.

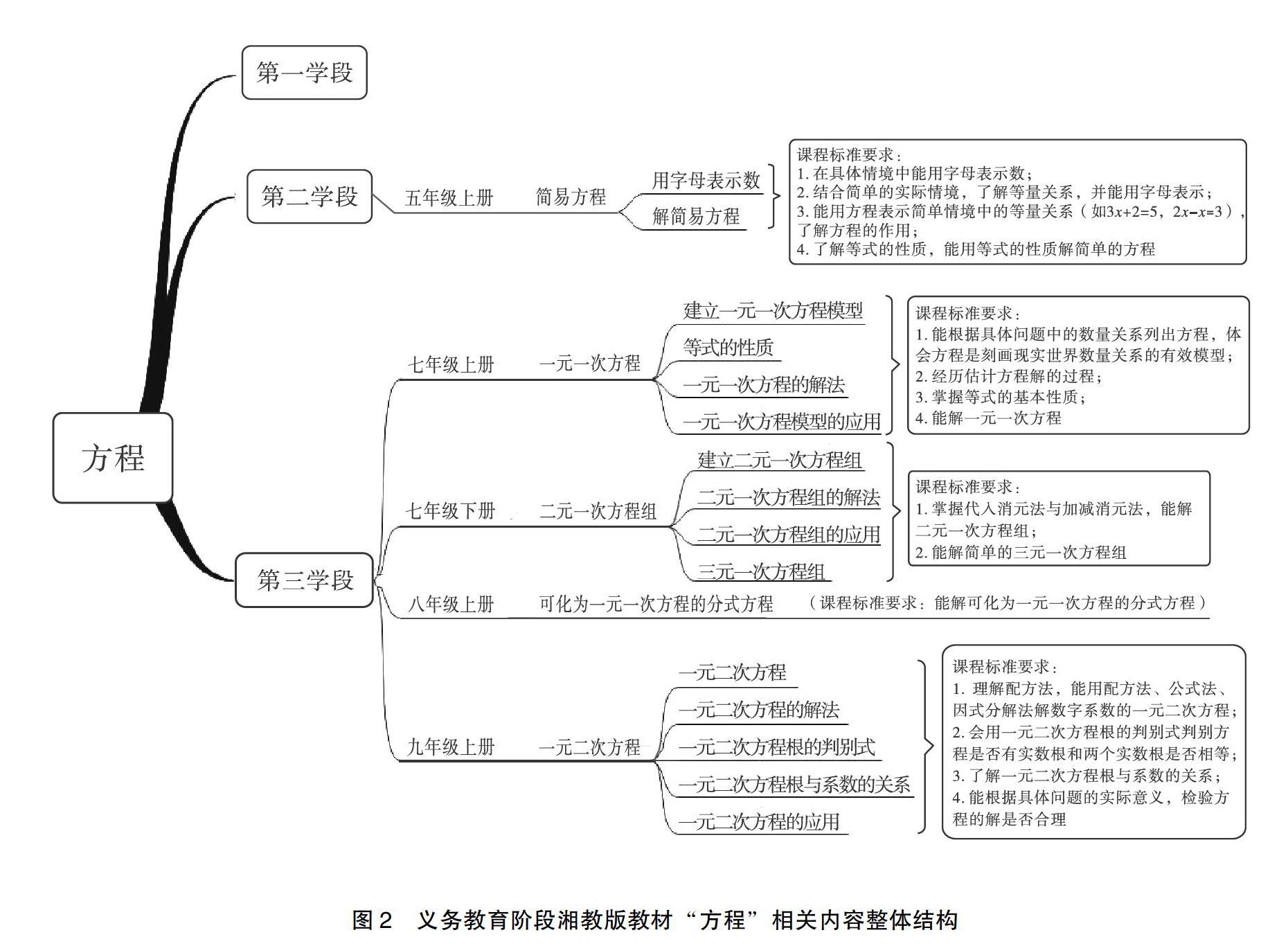

从整体视角分析义务教育阶段中“方程”这一主题的课程标准要求、螺旋间隔、内容深度和内容广度,并运用思维导图对相关内容进行梳理,把零碎化知识构建成具有整体性、层次性的知识结构系统(如图2)。從课程标准要求看,学习方程的认知动词包括了解、理解、掌握、能用、会用等;从螺旋间隔看,方程的学习始于第二学段的五年级上册,在第三学段出现了四次螺旋,包括七年级上册的“一元一次方程”、七年级下册的“二元一次方程组”、八年级上册的“可化为一元一次方程的分式方程”及九年级上册的“一元二次方程”;从内容深度看,方程难度呈现“简单—多元—高次”逐级加深的特点;从内容广度看,九年级上册的“一元二次方程”有五小节,所涵盖的知识面更广。从整体视角研读教材可宏观体现知识体系,指导“从何”设定,找准教学起点,让学生欲探其“树”,先观其“林”。

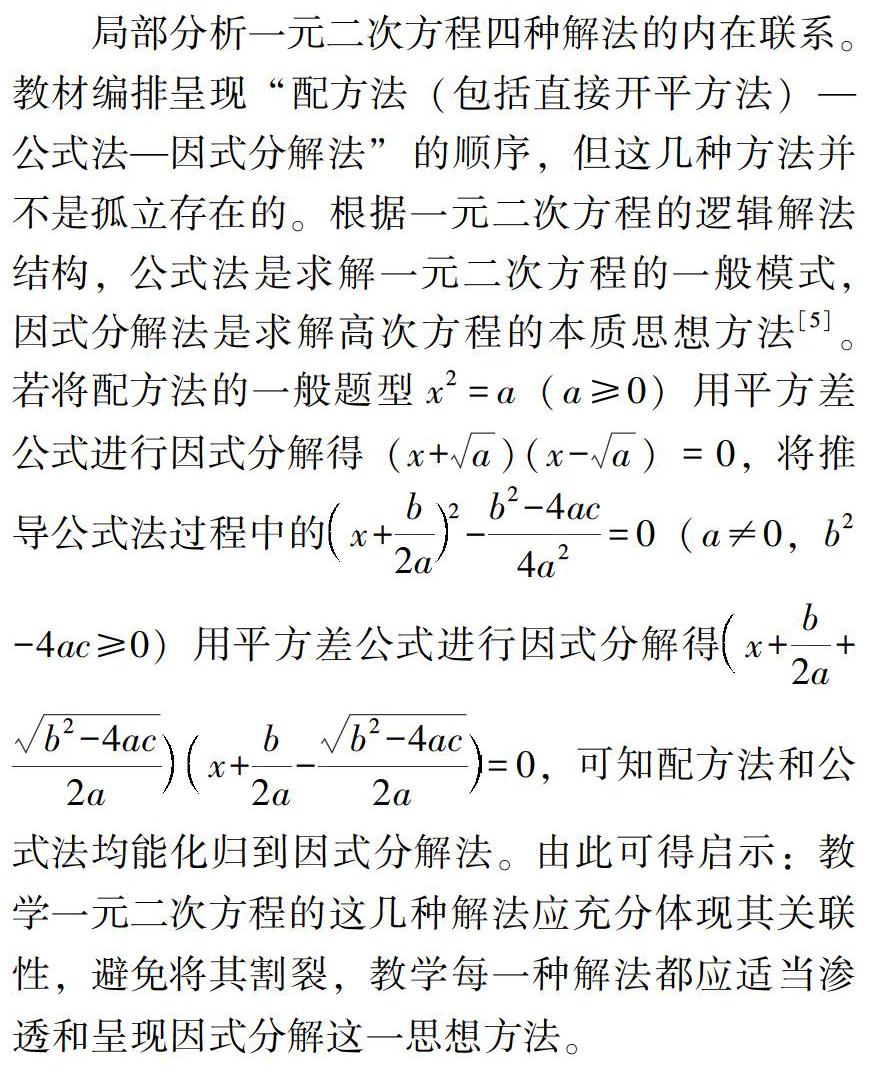

2.从关联视角分析一元二次方程的四种解法

系统分析第三学段方程之间的联系。一元一次方程是最简单的方程模型,学生已熟悉并掌握了一元一次方程的基本解法与步骤;二元一次方程组的解法实质是解决“多元”的问题,通过“消元”将其转化为一元一次方程进而求解;可化为一元一次方程的分式方程的解法实质是解决“分母含未知数”的问题,通过“去分母”将其转化为一元一次方程进而求解;一元二次方程的解法实质是处理“高次”问题,通过“降次”将其转化为一元一次方程进而求解。可见,方程的基本求解思路都是将方程转化为一元一次方程:在对本节课设计教学时,教师可通过类比二元一次方程组和可化为一元一次方程的分式方程的解法,思考与探索一元二次方程的求解思路。

(二)内容的教学设计.

1.定位“从何”,厘清知识脉络

问题1:在初中阶段,一共学习了哪些方程?

问题2:二元一次方程组、可化为一元一次方程的分式方程的求解基本思路是什么?回忆方程的解法(见表1),并完成表格。

方程与一元一次方程比较求解基本思路

二元一次方程组

可化为一元一次.方程的分式方程

一元二次方程

基于系统思维的整体观来设计“从何”这一环节的问题串,以学生已有的知识经验为出发点,引导学生有意识地构建初中阶段所学的几种方程模型体系。通过比较,学生可发现二元一次方程组、可化为一元一次方程的分式方程的求解基本思路实质都是转化为一元一次方程,这有利于他们对方程内容的整体认知,激活一元二次方程的解法生长点。

2.探析“是何”,明确方法思路.

问题1:一元二次方程与一元一次方程的本质区别是什么?

问题2:你能得出一元二次方程解法的基本思路吗?

通过对关联知识的类比来探析“是何”,让学生在接触用直接开平方法求解一元二次方程之前,获得“降次”这一基本思路,此思路将贯穿整个求解一元二次方程的学习过程。学生有了思路方法,才有了主动思考的驱动力,可避免陷入过分追求技巧、死记硬背、机械解题的重负荷学习中。

3.关联“与何”,寻找关键步骤.

问题:对于方程x2-200=0,你以前见过它吗?若将其变形为x2=200,你能用以前学过的知识解决吗?[WBZ].

学生可直接根据平方根的意义,得出x=200或x=-200,故原方程的解为x1=0,x2=-0。接着教师与学生共同总结:形如x2=a(a≥0)[WBZ]的方程可以用直接开平方法求解,可见,开方是实现“降次”的关键步骤。

基于系统思维的关联性设计“与何”环节,引导学生回忆、提取与新知密切联系的知识。直接开平方法为后面学习配方法做铺垫,既体现了一元二次方程的特点,又反映了一元二次方程与一元一次方程在解法上的内在联系。

4.深究“如何”,明白知识本质.

问题1:你能用其他方法来求解方程x2-200=0吗?

问题2:若把方程x2-200=0变形为x2-02=0,你想到了什么方法?

学生根据平方差公式,得到(x+0)(x-0)=0,解得x.1=0,x.2=-0。教师解释这种方法叫作运用平方差的因式分解法,因式分解法是解高次方程的本质思想方法。

虽然直接开平方法能够达到“降次”的目的,但是未能显出“降次”的本质,[WBX]即把方程ax2+bx+c=0(a≠0)左边的二次多项式分解为两个一次多项式的乘积,表示为ax2+bx+c=ax-x1x-x2。深究“如何”,让解高次方程的基本思想方法——因式分解法在这一过程得以渗透与显现,深化学生对求解一元二次方程实质的理解。让学生在学习接下来一元二次方程的各种解法时能做到由点连线,由线织面。

5.注重“变何”,扩展思维层次

问题1:你能用上述的两种解法来求解下列方程吗?

①4x2-200=0 ;②(1+x)2=200; ③(2x+1)2=2。

问题2: 一个球的表面积为100cm2,求这个球的半径。(球的表面积公式为[WBX]S[WBZ]=4π[WBX]R2,R[WBZ]为球的半径).

问题3:如图3,在正方形纸片[WBX]ABCD剪去一个边长为a(a为常数)[WBZ]的小正方形,剩余部分的面积为4cm2,求正方形纸片ABCD的边长。

采用课堂小组竞赛的形式展开“变何”教学。此环节按照方程难度对[WBX]x[WBZ]2-200=0进行变式,涵盖了方程“变系数、变符号、变表征”的情形,这种形变而质不变的训练既强化了学生对一元二次方程解法的把握,又体现了思维发展的过程。当学生能用系统思维分析问题的属性,他们就能从自身已有的解题经验中寻找到适用于目标问题的方法。以简驭繁的思考过程既体现系统思维的层次性,也有利于提高学生的思维层次水平,并落实数学抽象、逻辑推理、数学运算等核心素养。

6.反思“有何”,构建知识图式

问题1:通过这节课的学习,你学到了哪些知识,体悟了哪些思想?

问题2:你能用思维导图或图表的方式将自己的收获可视化吗?

教师引导学生用思维导图的方式归纳本节课的知识(如图4)。

学习是个体主动地将知识构建到自己原有的认知结构的过程。反思“有何”,一是检测学生学习的基本情况,二是促进学生不断扩充和完善知识体系,让学生有意识地构建知识的整体与联结,有利于运用知识时能准确、快速地回忆及提取,提高学习的有效性。同时,在这一过程中体现了整体性贯穿系统思维活动的始终,而在系统思维导向下的“六何”认知环教学设计保证了方程这一主题内容教学的完整性、连贯性与动态性。

三、评价与思考

正如认知负荷理论提出的,工作记忆在加工认知任务所包含的信息时,一般需要对所有元素以及元素间的交互作用同时加工,才能整体理解认知任务,若有元素或其交互性不能同时被加工,则会对认知任务产生片面理解[6]。该理论再次凸显把握好知识的整体性与关联性在学习中的重要性。教师应认识到,对学生系统思维的培养,有利于学生养成主动思考问题的习惯,提高其逻辑推理与数学抽象能力,避免“见木不见林”[7]。而系统思维导向下的“六何”认知环教学策略便是从整体、关联的视角设计教学,在减轻学生认知负荷的同时也引导学生学会思考、学会学习。当然,在实际教学中运用“六何”认知环教学策略还需做一些思考,总结如下。

(1)灵活运用策略设计教学。“六何”认知环的教学策略在紧扣主题内容的前提下可以調整顺序,以适用教学不同内容的数学。例如,概念课与复习课在进行教学设计时要遵循学生的认知规律,概念课的教学可用“从何—是何—与何—如何—变何—有何”的顺序,而复习课的教学可用“从何—是何—为何—与何—变何—有何”的顺序。

(2)用“六何”认知环指导学生自主学习。“六何”认知环不仅可以作为教师的教学策略,也可作为学生的认知策略。这无疑为学生的自主学习提供了清晰的指导方法,学生可根据“六何”认知环进行自我调控及深度学习。正如数学家华罗庚所说: “一切创作发明,都不是靠别人教会的,而是靠自己想,自己做,不断取得进步。”自主学习的习惯终将内化为终身学习的能力。

(3)发展学生的关键能力既是教学目标也是学习本质。史宁中教授认为,“三会”即“会用数学的眼光观察世界,会用数学的思维分析世界,会用数学的语言表达世界”是学生应具备的数学学科核心素养[8],而系统思维就是一种把握事物整体性与关联性的思维方式。因此,在教学实践中建立一套具有针对性、实效性、可操作性的培养学生系统思维的方案,使学生的学习由“点状型”向“网面型”、由“接受型”向“乐学型”、由“阶段型”向“发展型”转变,应成为所有教育者努力的方向。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部义务教育数学课程标准(2011年版)[S]北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]周莹,冯璐,李宗桦基于“六何”认知策略的数学解题反思:以一道高中数学概率题为例[J]中小学课堂教学研究,2017(6):10-12.

[3] 宋运明,邝孔秀数学教材内容的螺旋式编写方式研究:以“平行四边形”为例[J]数学教育学报,2018(6):44-49.

[4]温建红,汪飞飞从整体视角研读数学教科书:理据与方法:以“视图”为例[J]数学教育学报,2017(6):80-8.

[5]王红权,李馨从系统的观点看一元二次方程的解法教学设计[J]数学教育学报,2019(3):94-97.

[6]唐剑岚,周莹认知负荷理论及其研究的进展与思考[J]广西师范大学学报(哲学社会科学版),2008(2):7-83.

[7]章建跃,陈向兰数学教育之取势明道优术[J]数学通报,2014(10):1-7.

[8]史宁中,王尚志普通高中数学课程标准(2017年版)解读[M]北京:高等教育出版社,2018.

(责任编辑:罗小荧)

【作者简介】陆宥伊,广西师范大学数学与统计学院在读硕士研究生;周莹(本文通讯作者),广西师范大学数学与统计学院教授,硕士研究生导师,主要研究方向为数学课程与教学论。

【基金项目】2019年度广西高等教育本科教学改革工程重点项目“系统性思维能力导向的数学有效教学研究与实践”(2019JGZ110);2020年广西研究生教育创新计划项目“高阶思维能力提升的培养模式研究”(XJGY2020010);2020年广西研究生教育创新计划项目“基于概念图的评价数学师范生系统性思维的应用研究——以一所省属师范大学为例”(XYCSR2020060)