当下展览中的碑帖融合呈现刍议

2020-05-10张华

张 华

(湖北理工学院 师范学院,湖北 黄石 435003)

清代碑学兴起,帖学发展式微,书家从学“帖”改为学“碑”。由于帖派不能满足书家的需求,新书风碑派的出现,正好迎合了书家对于取法的需求。慢慢地,单纯师碑的弊端呈现出来,学书者开始摸索新的道路。清末民初,碑帖融合的学书风气兴起,渐渐地成为学书的主流。民国时期出现了一批碑帖融合式的大家,他们在碑帖融合的探索上达到了一定的高度。随着20世纪80年代“书法热”的兴起,直至当前,书法艺术得到了极大的发展,可谓是百花齐放、百家争鸣。当代展厅文化的兴起、书法赛事的增多,导致书法展览一直带动和引领着书法创作风向。起初,师承“二王帖学”一路占据展览主流;近几年,书坛提倡多种风格并举,碑帖融合作品发展空间进一步提升。本文以全国第六届兰亭展、全国第二届行书展和全国第二届大字展为例进行分析。

一、碑帖融合的发展历程

碑帖融合古已有之。南北朝书风迥异,南朝是沿着魏晋书风在发展,北朝基本上没有受到魏晋书风的影响,而是沿着汉末书风在演进。北朝时期的书法作品是碑派书风的主要组成部分。初唐时期,国家统一,楷书发展成熟。初唐的楷书书家在继承南北朝书法的基础上有所创新。比如欧阳询,“其书法初染梁、陈时风,继习二王,又师北齐之刘珉,再悟得索靖之妙,融南北之精华,终成自家面貌”[1]。又如颜真卿,是“集古今笔法之大成者”。“今”是指初唐书家,“古”是指除东晋“二王”之外,更多的指北朝楷书书法。“颜真卿崛起于中唐时代,承接北齐,隋代雄伟一派书风,开辟新路。”[2]颜真卿书法里有篆籀气,被王澍评价为“若篆若籀雄绝一世,为鲁公第一奇迹”。这里所说的篆籀气与颜真卿师法篆书不无关系,而篆书是碑派的一部分。“对于唐代书家来说,南北朝书法在用笔和形式上的分途,恰好是历史赠予的厚礼。”[3]晚明出现的书家傅山,就有“四宁四勿”之说,“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”,其审美观点和碑帖融合的审美风格如出一辙。

清代,“二王帖学”的正统一脉书迹传承失真。人们所能见到的“二王”作品基本上是失真的刻帖,而由于当时影音技术不发达,一般的学书人甚至连唐代的高仿本都很难见到,帖学远远不能满足学书人的需求。清代大兴文字狱,引发考据学的兴起,仿碑热潮大兴,很多埋藏已久的碑派书法重新面世。学书人见到失传已久的碑派书法后格外兴奋,这也正好迎合了他们急需寻找学书取法的需要。这些学者和书家早期皆学过帖派书法,那么转而学碑,这也算是初步的碑帖融合。单纯师碑出现了僵化、死板、锯齿状线条,这些创作弊端慢慢暴露出来,与书法艺术渐行渐远。有帖学基础的碑学书家在学碑过程中或多或少加入了帖学的笔法。当单纯师碑遇到了瓶颈,他们不得不思考主动地用“帖”的笔法来雅化“碑”。清代中期以后,碑帖融合的书法创作模式慢慢出现。“碑与帖,就像词的豪放和婉约,两相融合会收到意想不到的效果。”[4]碑帖融合之风从邓石如、金农始已有所涉猎,之后清代实践碑帖融合的书家有赵之谦、何绍基、晚年的康有为等。清末民初,碑帖融合之风盛行。民国时期出现了一批在碑帖融合上具有代表性的书家。其中有沈曾植、谢无量、于右任、林散之等,他们在碑帖融合的手段、技法、取法范围上都达到了一定的高度,比如谢无量的“孩儿体”、于右任的“化百炼钢为绕指柔”、林散之碑帖融合的“化境”,这些在近现代书法史上都占有特殊的地位。

在当代,除了受到沈尹默倡导帖学传统的回归外,书坛基本上延续着碑帖融合的方向发展。虽然经历了回归传统、民间书法、流行书风、技术书法等,但是关于碑帖融合的探索与研究从未间断。而随着民间书法的倡导,碑帖融合的取法范围也在拓展。当今官方展览的不断增多以及书坛倡导取法多样性,碑帖融合的创作模式、风格也百花齐放。

二、当下书法展览中碑帖融合的审美与创作

(一)碑帖融合作品创作概况

本文所说的展览是指官方主办的专业书法展赛,暂且不讨论其他形式的展览。近年来,经济、社会发展繁荣,书法艺术得到了较快的发展,各级展赛活动、大量的书法普及培训和专业培训异常火热,书法的参与群体达到了较高的数量。每次官方举办的全国展赛竞争异常激烈,投稿数量日益增多,全国性展览的引领和导向作用明显。目前,展览作品创作风格多样化,碑帖融合作品时有出现。笔者针对近三年举办的“第六届中国书法兰亭奖”“全国第二届行书作品展”和“全国第二届大字书法艺术展”,分析碑帖融合作品的创作审美和取向。之所以选择“第六届中国书法兰亭奖”,是因为其是近年来比较重要的书法赛事;选择“全国第二届行书作品展”,是由于碑帖融合的作品行书居多,分析归纳总结会比较容易;选择“全国第二届大字书法艺术展”,是因为大字作品需要碑的线条作为支撑。

“第六届中国书法兰亭奖”(下文简称“兰亭奖”)因要求每人投稿3件作品,难度增大,投稿人次较少,影响了作品总数。评选出来的书法获奖入展人数也比较少,共57人次获奖入展。57人共171件作品入展,除去少量篆刻作品,有7件是碑帖融合作品。7件碑帖融合作品里有2件是何绍基风格,3件是赵之谦风格,还有2件看不出明显出处。

“全国第二届行书作品展”(下文简称“行书展”)共入展296件作品,其中碑帖融合作品有21件,以行书为主。碑帖融合作品里,大字有15件,小字有6件;赵之谦风格4件,何绍基风格5件,于右任风格1件,看不出明显取法的作品有11件。看不出明显取法的占比较多,反映了展赛活动的进步,反映了评委评审水平的提高,也反映了碑帖融合水平的提高。

“全国第二届大字书法艺术展”(下文简称“大字展”)共入展260件作品,其中碑帖融合作品有44件。其中,何绍基风格11件,康有为风格1件,赵之谦风格4件,看不出明显取法的有28件,与前面的两个展览相比,也可看出碑帖融合的水平有所提高。

(二)创作取向和审美

1.取法清代碑帖融合书家的作品

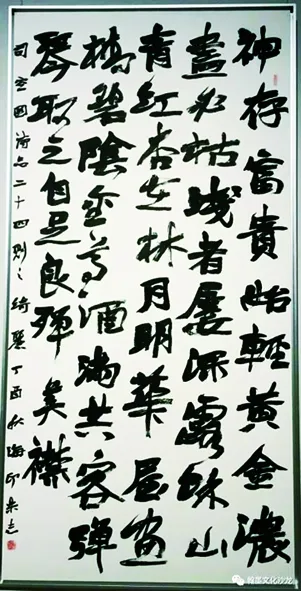

在三个展览的碑帖融合作品里,取法清代赵之谦、何绍基风格的占据一定比例。何绍基、赵之谦是清代碑帖融合代表性人物,两位书家在碑帖融合的探索上达到了一定的高度,对后世影响广泛,民国的碑帖融合书家无不受其影响。何绍基有“魏三颜七何绍基”之称,赵之谦有“魏七颜三赵之谦”之称。“魏”指的是北朝楷书,“颜”指的是颜真卿,二人皆取法魏碑和颜真卿。赵之谦更多的是取法魏碑,何绍基更多的则是取法颜真卿。当下书家之所以取法赵之谦和何绍基两位书家,一是和书坛倡导创作风格多样性有关;二是受书家的创作审美影响。大部分书家在学习颜真卿的基础上,学何绍基比较容易上手,同样,在学习魏碑的基础上,学习赵之谦也相对容易;三是由于学书风气的变化。前几年,在书法界学“二王”成风,跟风现象严重,最后写成了“展览体”书法,容易形成审美疲劳。书家为了扭转这种局面,积极寻找取法对象。清代碑帖融合书家的书风年代较远,属于古代书法。取法这类风格比较典型的两个书家是蒋乐志和曾锦溪,两人在近年的书法大展中屡次夺魁。如图1所示是取法赵之谦手札风格,然后放大来写,加入自身的书写习惯,整体风格大气、宽博,线条厚重古拙,结构多变灵动,章法和谐自然。一个书家的成功既离不开客观的书坛创作风气,也离不开主观的个人审美需求。

2.取法近现代碑帖融合作品

在这三个展览中,“行书展”出现了继承于右任风格的书法作品,“大字展”里出现了继承康有为风格的书法作品。取法范围更广、更宽,这在一定程度上具有进步意义。于右任在碑体行草书的探索上造诣颇深,在近现代具有典范意义,其遵从“学古人而不为古人所限”的思想,受时代风气的影响,视野相对开阔。同时他倾力于研习六朝碑版,独辟蹊径,打破了传统藏头护尾的理法,将碑与帖完美的结合,独成一家。其“化百炼钢为绕指柔”和“无死笔”,或行书,或草书,都呈现出磊落坦荡、举重若轻。康有为在理论和实践上都倡导碑学,实践上有帖学基础,中年独尊碑学,晚年实践碑帖融合,“其所作‘康体’行书回环纵宕、气势开张,笔裹豪侠之气,又以气脉浑化相贯通,有凌然不可侵犯之态”[5]。之所以选择民国时期两位书家作为取法对象,一是因为个人审美需求,二是由于书坛创作风气使然。图2所示为“行书展”徐海军的作品,其参照于右任行书风格,书写自然,线条厚重中不乏灵动,运笔大胆,结字自由随意,整体较宽,于右任书风气息比较浓重。

图1 蒋乐志作品

图2 徐海军作品

3.风格独特的碑帖融合作品

看不出明显取法倾向、风格较为独特的作品,“兰亭奖”里有2件,“行书展”里有11件,“大字展”里有28件。这和书坛倡导的取法和创作风格要多样化的风气有关,也和作者的审美追求有关。此类作品看不出明显取法,但是作者却有着深厚的帖学和碑学功底。帖学功底较深,能够熟练地驾驭毛笔行书的使转、提按、牵丝和连带;取法碑派书法较为广泛,有篆隶书、魏碑楷书等,能够将线条运用得厚重古朴大气。此类作品一般对书家的要求较高,作品的创作风格独特,而不是集字创作。写这种风格独特的碑帖融合作品,更重要的靠书家的个人审美追求。比如金伯兴先生,他一直致力于碑帖融合的探索,并且取得了卓著的成就,其书风表现为稚真、拙朴、厚重、灵动、自然(如图3所示)。他的作品取法范围较广,既有颜真卿的气韵,也有魏碑的笔法和篆隶书的元素,还有谢无量的笔法,更有帖学的基本功。

4.以大幅大字作品为主

在三个展览中,小字的碑帖融合作品所占数量极少,大字居多。究其原因:一是由于碑帖融合作品写大字相对好写。小字作品一般是手札、册页或者扇面作品,篇幅较小。这类作品古人多用经典的帖学笔法书之,典雅、唯美,但用碑帖融合的笔法书写小字,难度较大。碑帖融合作品取法的碑派有篆隶笔法,用帖的东西加上篆隶的线条能够写出碑帖融合的作品。二是与展厅环境有关。如今的书法展示几乎都在展厅里品评,展厅需要大幅大字作品的视觉冲击,所以评委在评选作品时或多或少会考虑展厅视觉效果。书家为了迎合这一点,也会着重书写大幅大字。如图4所示是第二届行书展刘建祯的作品,四字对联写在八尺纸上,字径宽,视觉冲击力强,展厅感觉出彩。

图3 金伯兴作品

图4 刘建桢作品

三、碑帖融合作品在当下展览中的问题

以上三个展览中碑帖融合作品占比不断增加,风格不断变化,取法范围不断拓宽,但个别创作仍旧集中在集字创作阶段,缺少有高度的作品;取法范围也比较局限,过度注重技法而忽略韵味和格调,在人书结合上还有待加强等。

(一)跟风现象严重

近年取法何绍基、赵之谦的书法作品入展获奖率较高,导致之后的展览中有多幅获奖和入展作品书写的皆是何绍基、赵之谦风格的。艺术创作应该有自己的审美追求。徐悲鸿先生一生秉持“独持己见一意孤行”的艺术创作追求,在绘画和书法上都取得了很高成就,尤其在碑体行草书的探索上,形成了“多劲气、见天真”的独特书风。

(二)集字创作模式盛行

关于创作的方式可分为集字式创作、风格模拟式创作、创作三步。集字式创作即从原作中提出一些单字,组成新的文词作为素材进行创作。这在创作初期应该是非常有效的一种创作模式,但是在全国展这样的高水平舞台上频繁看到这种创作模式,在一定程度上是不可取的。全国性展览获奖和入展的作品应该是真正意义上的创作,这种创作应是看不出明确的取法,风格比较独特的。 “创作是我为主古人为宾,把对古代碑帖的领悟与理解化为自家的创造,展示出来,亦即古人所说的‘散也、舒也、意也、如也。’”[5]创作需要把古人的笔法化为自己的创造,追求个人风格。黄庭坚有云:“随人作计终后人,自成一家始逼真。”讲的是个人风格的重要性。古人讲要“师古人之心,而不是师古人之迹”。“就书法本体而言,古人学习书法也是要根植书法本体,实现临创转换,而不是一味地模仿古人书法。”[6]

(三)过度重视技法,忽视作品韵味

通过对三个展览中碑帖融合作品的分析,可以看出作品的制作痕迹比较突出。碑帖融合是将碑的线条和帖的使转、提按、连带结合起来,形成新的风格。碑帖融合创作笔法和单纯的帖派笔法不一样,它不需要明确的起收笔,不要求线条流畅有力。有时线条过度流畅,反而缺少了韵味。“不得不说碑版书法客观上丰富了毛笔的表现力,拓展了笔法的内在形式,颠覆了赵用笔千古不易的铁律。”[7]看弘一法师的书法,几乎没有起笔和收笔,没有过多的技法,最后形成“弘一体”书风。

(四)取法范围比较局限

碑帖融合的创作道路在取法上应该提倡多样性,特别是碑派的取法,不仅要学魏碑,还要涉猎篆隶书,甚至瓦当、权量等民间书法,学习之后才能发现哪些对创作有用,哪些符合学书者个人创作的审美风尚。比如于右任,他就是因为见过那么多碑和墓志,从中汲取了所需要的灵感及素养;又比如《流沙坠简》对于民国书家的影响、对于沈增植书风的影响。由此可见,取法范围非常重要。

四、对当下书法展览中碑帖融合的建议

首先,书协引领导向是关键;其次,评委的评审也至关重要;再次,应把眼光放远,广泛取法,勇于探索。多看书,加强修养,使自己的作品达到一定的高度。

(一)书协应引领创作风尚,在评委和评审机制上多做文章

“帖的流畅飘逸与碑的质朴浑厚巧妙融合,必然形成全新的书法风貌,也将成为碑体行草书的显著特色,这是书法发展的必然趋势。”[7]碑帖融合从清代开始直到民国得到了极大的发展,在碑体行草书上达到了一定的高度,所以民国时期出现了一批大师级碑帖融合的书家。时至今日,碑帖融合创作道路更应被提倡和推广。“从历史的角度来看,今天书法发展的潮流是以碑帖融合为主。这么说,并不是认为二者是对等关系,而是强调二者的互补,给书法创作注入更多的活力。”[8]

书协应在各种场合宣传创作风格的多样化,提倡只要符合个人的审美追求,学碑和学帖没有好坏之分。无论是民间书法或者是帖学墨迹,都应成为人们的取法对象。碑帖融合应是今后书法创作的主流,是应该鼓励提倡的创作模式。书协可以适当地召开碑帖融合书学研讨会,鼓励和加强这种创作模式。在全国书法展评委的选择上应该兼顾擅长不同风格的评委,适当增加碑帖融合书家做评委的比例。不同级别的展览应有所侧重。在评审上注意把控方向,多评选出风格独特、兼有古人笔法,又比较有韵味的碑帖融合的作品。同时,杜绝或者减少集字创作式作品数量。

(二)书家应该拓宽取法,杜绝跟风,追求作品的韵味和格调

书家应该拓宽自己的取法范围,向古代的一切优秀的作品学习。无论是碑还是帖,无论是民间书法还是经典书法,无论是篆隶书还是行草书,都可以成为书家取法的源泉。创作中要秉持个人的创作审美风尚,杜绝跟风,坚持本色,写出具有独特个人风格的作品。作品不要过于重视技法而忽视其韵味,而要千方百计地通过一定笔法来达到个人所追求的审美,不要局限于一点一画而失去本真。向前贤学习,学习他们学习古人的方法,“师古人之心,而不师古人之迹。”

碑帖融合书法创作模式发展到今天,出现了很多书家和多种风格,在碑体行草书上进行了较多的探索。当今的展览中碑帖融合作品在不断增加,而且出现了一些有高度的作品。随着时代与艺术的发展,以及书家的不懈努力,碑帖融合的创作道路必将更加宽广。