试论《老子》的“善”

2020-04-21李源

李 源

(北京大学 哲学系,北京 100871 )

“善”是中国哲学的一个重要概念,基本上所有的中国哲人都会在其理论中讨论“善”这个概念,老子也不例外。《老子》一书中包含了很多重要的哲学概念,比如说“道”“德”“自然”“无为”等,这些概念为后人所重视,也是《老子》思想研究的重心。相比较而言,“善”这个概念却并没有引起大家的足够重视,处于《老子》思想的边缘地带,甚至有人说老子是不言善的。事实上,在《老子》一书中,“善”这个字多次出现,可见“善”也是《老子》一书的重要概念。因此,本文希望以《老子》文本为依据,对“善”这个概念在老子思想中的意涵作一探究,以求弥补研究缺失的遗憾。

一、“善”的文本整理

为了明晰《老子》的“善”的哲学含义,必须在《老子》文本中找到相关的依据,因而文本整理是我需要首先进行的工作。“善”这个字在《老子》的17个章节中出现,全书共出现51次,现将出现“善”字的章节摘录如下(“善”字下面加注了着重号):

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而不居。夫唯弗居,是以不去。(第二章)

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。(第八章)

古之善为道者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若客;涣兮其若凌释;敦兮其若朴;旷兮其若谷;混兮其若浊。孰能浊以静之徐清?孰能安以动之徐生?保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。(第十五章)

善行无辙迹,善言无瑕谪;善数不用筹策;善闭无关楗而不可开,善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。(第二十七章)

以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。师之所处,荆棘生焉。大军之后,必有凶年。善有果而已,不以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄。果而不得已,果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已。(第三十章)

上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。故建言有之:明道若昧;进道若退;夷道若颣;上德若谷;广德若不足;建德若偷;质真若渝;大白若辱;大方无隅;大器晚成;大音希声;大象无形;道隐无名。夫唯道,善贷且成。(第四十一章)

圣人常无心,以百姓心为心。善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之;德信。圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心,百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。(第四十九章)

出生入死。生之徒,十有三;死之徒,十有三;人之生,动之于死地,亦十有三。夫何故?以其生生之厚。盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所用其爪,兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。(第五十章)

善建者不拔,善抱者不脱,子孙以祭祀不辍。修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下。吾何以知天下然哉?以此。(第五十四章)

其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久。是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀。(第五十八章)

道者万物之奥。善人之宝,不善人之所保。美言可以市尊,美行可以加人。人之不善,何弃之有?故立天子,置三公,虽有拱璧以先驷马,不如坐进此道。古之所以贵此道者何?不曰:求以得,有罪以免邪?故为天下贵。(第六十二章)

古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。故以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。知此两者亦稽式。常知稽式,是谓玄德。玄德深矣,远矣,与物反矣,然后乃至大顺。(第六十五章)

江海之所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。(第六十六章)

善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天古之极。(第六十八章)

勇于敢则杀,勇于不敢则活。此两者,或利或害。天之所恶,孰知其故?是以圣人犹难之。天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来,繟然而善谋。天网恢恢,疏而不失。(第七十三章)

和大怨,必有余怨;报怨以德,安可以为善?是以圣人执左契,而不责于人。有德司契,无德司彻。天道无亲,常与善人。(第七十九章)

信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。(第八十一章)

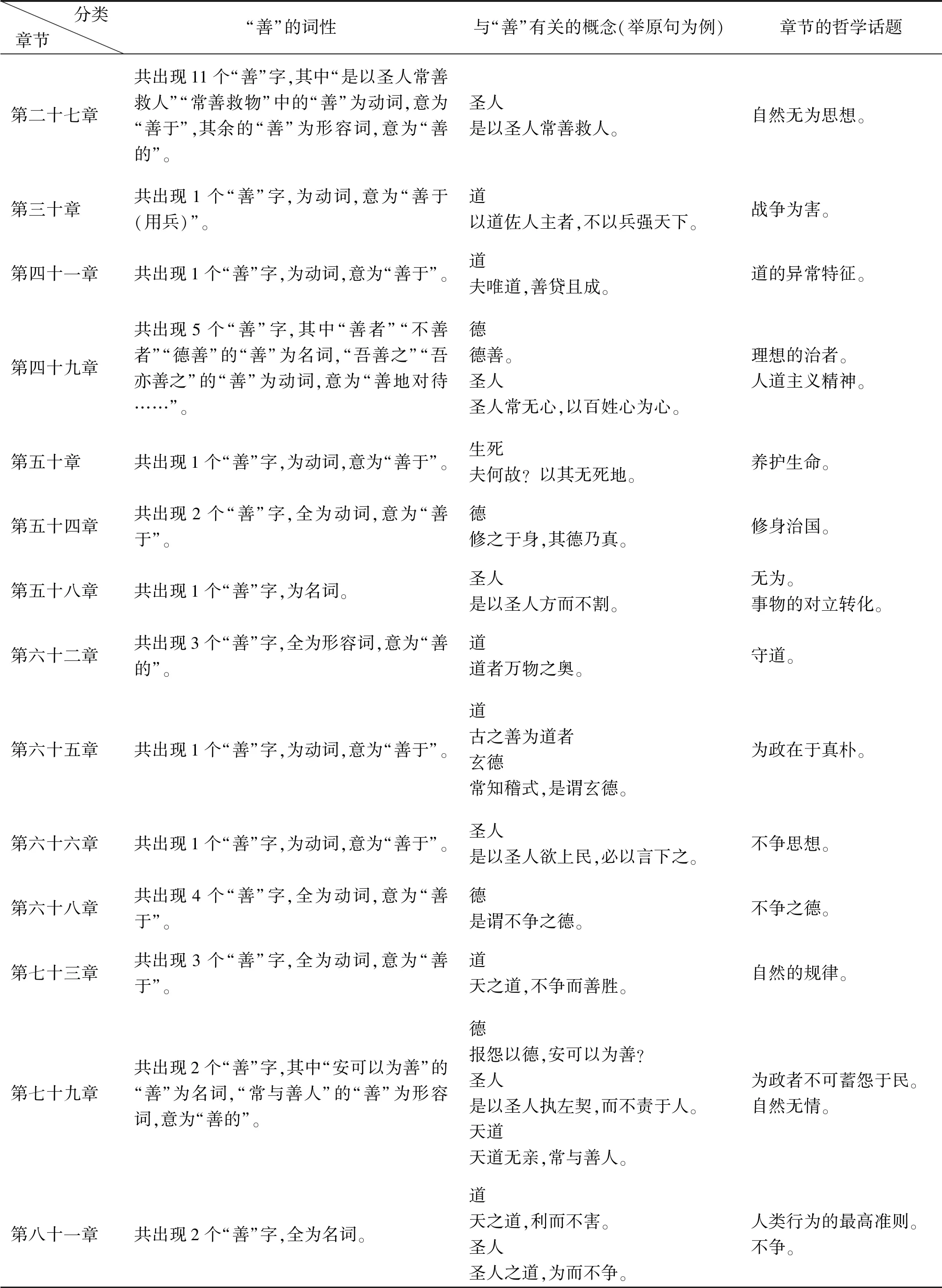

接下来,笔者对出现了“善”字的章节进行文本整理。既然要对文本进行整理,那么必然要有一个合理的标准,本文整理的标准是:(1)对每个“善”字进行语法分析,包括其词性和在语句中充当的句子成分;(2)找出在此章节中与“善”有关的其他重要概念;(3)整理“善”字出现的章节所主要讨论的哲学话题。按此标准,整理出下表(表1),以作参考:

表1 《老子》一书中“善”字出现章节整理表

续表1

注:本表对《老子》中“善”的文字词性词义和章节主题的整理主要参照陈鼓应注译的《老子今注今译》(商务印书馆2003年版),对一些字词的理解参考了楼宇烈校释的《老子道德经校释(王弼注)》(中华书局2008年版)。

二、“善”的文本分析

在上一部分中笔者完成了对“善”字所出现的文本章节的整理工作,这是分析“善”这一概念的准备工作。在文本整理的基础上,笔者开始分析“善”在《老子》中的哲学内涵,但在得出一个总体性的最终结论之前,有必要按照上面表格所示的三个方面对“善”进行文本分析,最后再将这三个方面的内容进行汇总,得出《老子》的“善”的最终结论。

(一)语言视角中的“善”

从上表1可知,“善”在《老子》中主要表现为三种词性:名词,动词,形容词。名词的“善”是作为一个概念来使用的,动词的“善”基本上都接近于“善于”这个意思,形容词的“善”是对其他对象的描述,表达为“善的某某”。本文的目的是分析《老子》思想中“善”这个概念,那么,名词的“善”是作为一个概念形式出现的,因此是分析讨论的重点。但是,这并不意味着动词的“善”和形容词的“善”就能够被忽略。笔者认为,动词和形容词的“善”恰恰是理解名词的“善”这个概念的线索,动词和形容词的“善”是抽象概念的实际运用,通过分析动词和形容词的“善”,恰恰能获得“善”这个抽象概念的具体内容。因此,笔者对“善”的分析从动词和形容词的“善”入手。

1.动词的“善”

从语法结构上看,“善”作为一个动词,在语句中一般充当谓语句子成分,既然是谓语动词,那么必然就会有主语和宾语。谓语动词作为一个纽带将主语和宾语联系起来,使得主语和宾语在一个语言结构中具有了新的意义。

首先,从主语的角度看,谓语动词表明主语的一种能力或一种行为方式。例如:“水善利万物而不争”,表明“水”的特性;“善者,吾善之;不善者,吾亦善之”,表明“吾”这个圣人的德性;“天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来,繟然而善谋”,表明了天道的特点。由于中国文言文有省略主语的习惯,因而在句中直接出现主语并不多见,但即使省略了主语,也能从语句中推断出动词的“善”的发出者,因而,“善”是与某一个事物密切相关的。特别指出,笔者认为,动词的“善”作为谓语动词对主语有两个意义——静态的与动态的。静态意义的“善”表明了作为主语的那个事物具有一种德性,这种德性是这一事物本身固有的持久存在的能力,比如“善利万物而不争”就是“水”的德性,水所具有的这一特点表现为一种静态的永恒性。动态意义的“善”所表明的那个事物的德性是正在被实践的,即这种能力不仅是事物的特点,而且被这一事物具体地表现在行为之中,事物的德性是通过行为表现出来的,没有现实的行为也就无法获知事物的德性,比如“天之道”的“善胜”“善应”“善谋”就是“天之道”此时此刻的行为,动词的“善”是主体的动态行为。总之,动词的“善”表明了主体的德性与行为。

再者,从宾语的角度看,谓语动词必须要指向一个对象。在动词的“善”出现的所有语句中,都有一个对象与其相关联,例如“古之善为道者”中的“为道”,“盖闻善摄生者”中的“摄生”,“善建者不拔,善抱者不脱”中的“建”和“抱”,“善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下”中的“为士”“战”“胜敌”“用人”,等等。动词的“善”可以连接一个对象,并且是必须连接一个对象,可见“善”不是一个自我封闭的概念,“善”是一个开放的概念,它可以对外指向其他的对象,把其他的对象纳入自己的范畴中。即使某个对象的产生或许和“善”没有任何的关联,但是“善”同样具有能力赋予这个对象“善”的意义。相对比,笔者在《老子》文本中没有见到“道”这个字后面接着某个其他对象的现象。总之,动词的“善”具有对象化的能力,它能够将其自身对象化到某一个外在对象上。

动词的“善”在文本中的意思主要是“善于”(第四十九章中“吾善之”“吾亦善之”的“善”意为“善地对待……”,这个意思与“善于”也十分接近),“善于”是名词“善”的动词化,即“善于”是“善”这个概念的运用,“善于”既使得主体具有了某种德性和行为,又使对象被施以某种对象化,而这个“某种”正是“善”的具体内涵,这有待于理解名词的“善”的具体内容,这是后面的部分的任务。

2.形容词的“善”

形容词主要的作用是修饰某一个对象,例如第二十七章中的“善行无辙迹,善言无瑕谪;善数不用筹策;善闭无关楗而不可开,善结无绳约而不可解”,“善”用来修饰“行”“言”“数”“闭”“结”。对于形容词而言,它是不能独立存在的,它必须依附在某一个事物上。需要注意的是,虽然形容词和定语中心语的关系与谓语动词和宾语的关系有一定的类似性,但二者是不同的。在谓语动词和宾语的关系中,谓语动词是主动的,宾语受谓语动词的支配,但在形容词和定语中心语的关系中,定语中心语是主动的,形容词受制于定语中心语,形容词是被选择来修饰中心语的,中心语的变化决定形容词的变化。通过形容词的“善”,我们又看到了一个被动的“善”,“善”取决于某一个事物的特性,这一特性也不同于谓语动词和主语的关系,谓语动词是主语的主动发作;而在修饰关系中,某一事物是被修饰的,“被修饰”所表现出来的特性可能是这一事物被改造后的结果,而不一定是这一事物的自然本性。总结一下,一方面,某一事物的特性决定了形容词的“善”的使用,理解“善”必须从某物特征入手;另一方面,这一事物的特性也很可能是被外界改造后的结果,因此又必须探究是什么赋予了某一事物“善”的特性。这两个方面是笔者接下来要解决的问题。

综上所述,“善”不仅有动词意义的主动性,还具有形容词意义的被动性,“善”的这种被动性使得“善”是可以被运用的,即人可以用“善”对某些事物发挥修饰性的作用,而相比较,完全独立主动的“道”显然是不能被我们运用的,“善”的被动性或许被视为一种“缺陷”,但在后面的讨论中,将发现这一“缺陷”恰恰是“善”的优越性。除此之外,“善”的被动性也意味着要理解“善”的全部特性,不能仅仅对“善”这个对象作独立的研究,必须通过一些其他对象才能把握修饰某物的“善”的含义,或许这又再一次证明了讨论《老子》其他概念的必要性。

3.名词的“善”

通过讨论动词的“善”和形容词的“善”,已经从多个侧面分析了“善”的多个角度的特性,但这些讨论都只是对“善”的外围的讨论,动词的“善”和形容词的“善”都根源于名词的“善”,名词的“善”才能真正地体现“善”作为一个概念的含义。动词的和形容词的“善”是“善”的形式,而名词的“善”是“善”的内容,形式的意义需要内容来赋予。因此,接下来笔者分析的重点是名词的“善”,在明晰名词的“善”的内容后,再返回来考察动词的和形容词的“善”所表现的独特形式。

“善”与《老子》的其他概念、“善”的哲学话题这两个部分都可以看作对名词的“善”的讨论,接下来,本文将进行详细的讨论。

(二)“善”与《老子》的其他概念

从表格中可见,在“善”出现的章节中,集中出现了三个其他概念:“道”“德”“圣人”。这三个概念在这17个章节中频繁多次出现,由此可见它们与“善”有着密切的联系。为了充分理解名词的“善”作为一个哲学概念的内涵,本文从“道”“德”“圣人”这三个方面具体分析。

1.“善”与“道”

“善”与“道”同时出现的章节有第八章、第十五章、第三十章、第四十一章、第六十二章、第六十五章、第七十三章、第七十九章、第八十一章,共9个章节。下面逐一分析其中的“善”与“道”。

第八章:有一个名词的“善”。“上善若水。”后一句话“水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道”是对“上善”的解释,若水的“上善”是“几于道”的,王弼说:“道无水有,故曰几也。”[1]20“道”是无形的,而“善”是有形,“善”是“道”的近似状态。

第十五章:“古之善为道者。”“道”是“善”的宾语,“善”以“善于”的形式发挥“道”,而“善于”表现为“道”的特点:“微妙玄通,深不可识。”此章之后的文字都是对这一特点的进一步阐释。

第三十章:“道”表现为具体的用兵之法,而“善”即是“不以兵强天下”。

第四十一章:有十分重要的一句话,即“夫唯道,善贷且成”。王弼认为,此章上文所言都是“诸善”,而“凡此诸善,皆是道之所成也”[1]113。也就是说,“善”来自“道”,并且表现为“道”的形态,而之所以称为“善贷”,是因为“一贷之则足以永终其德,故曰善贷也”[1]113。可见,“善”的运用是将“道”的特性永恒地赋予万物。

第六十二章:阐述“道”的重要性,而“善”即在于珍视并保住“道”。

第六十五章:与第十五章相似,“道”是“善”的宾语。在此章中,“善”表现为治国方法——“非以明民,将以愚之”。

第七十三章:可以把“天之道”和“道”等同看待。“天之道”是高高在上的形而上的存在,但它也可以落实在人世中,“善胜”“善应”“善谋”都是“天之道”在人世间的落实。可以发现,“善”在其中承担了枢纽的作用,连接了“天之道”和“胜”“应”“谋”。

第七十九章:“天道无亲,常与善人。”“天道”没有情感偏爱,“善人之所以得助,乃是他自为的结果”[2]344。由此可见,虽然善人具有“天道”的品质,但这并不是“天道”对善人的偏爱,而是善人自身修为的结果。这里,“善”的内容中已经包含了“道”的潜能,“善”所表现的“道”并不是“道”的外部赋予,而是“道”对“善”的潜能的激发,“道”作为一个刺激点使得“善”的潜能现实地表现出来。“无亲”的“天道”成就“有亲”的“善人”。

第八十一章:单独论述了名词的“善”,即“善者不辩,辩者不善”。善者不会用花言巧语为自己辩护,他之所以能具有这样的品质,是因为“天之道,利而不害”。

最后,对以上9个章节中的“善”作一总结。“善”来自“道”,“善”是形而上的“道”在人世间的具体表现,或者说,“‘善’是对‘道’的解释和规定,亦是对圣人等理想人格体道的概括,‘道’赋予‘善’形而上的价值基础”[3];“善”本身就具有“道”的特性,只不过这些特性是潜在的;而“道”作为一种动因使得“善”的特性发挥出来,从而使得无形的“道”表现为有形的“善”;最终,“道”以“善”的形式作用在万物之上,而“善”成为万物在现实中最切身的体会。名词的“善”的核心是“道”的内容。

2.“善”与“德”

“善”与“德”同时出现的章节有第四十九章、第五十四章、第六十五章、第六十八章、第七十九章,共5个章节。逐一分析如下。

第四十九章:“善”与“德”被表述为“德善”。陈鼓应注释,德是假借为“得”,因此,“德善”即“得善”。可见,“善”是“德”的一部分内容,“德”就是具备“善”。

第五十四章:开头讲“善建者不拔,善抱者不脱,子孙以祭祀不辍”。在这里“善”是一种能力或品德。然后,将这种品德“修之于身”“修之于家”“修之于乡”“修之于邦”“修之于天下”,从而使“德”实现“真”“余”“长”“丰”“普”。再一次表明“善”是“德”的内容,甚至二者有一定的等同性。

第六十五章:“常知稽式,是谓玄德”。“玄德”就是守住法则(“常知稽式”),而法则就是“古之善为道者,非以明民,将以愚之”。“道”落实为治国方法,“善”是“为道”的能力,“德”就是守住这一“为道”的能力。因此,“德”就是保有“善”。

第六十八章:再一次体现了“善”是“德”的内容,“不争之德”就是要“善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下”。

第七十九章:“报怨以德,安可以为善?”老子认为,以德来和解怨,仍非妥善的办法,最好是根本不与人结怨。在这句话中,“善”成了一种衡量标准,来判断“报怨以德”这种方法。

总结一下,在《老子》中,“把‘德’当作是一个次于道、从属于‘道’的概念”[4]50。“德”是“道”的次形态,“道”在万物身上表现为“德”,“德”是“道”的具体化。在上一部分中,已经得出结论:“善”是“道”的表现。因此,“善”和“德”在一定程度上等同,但二者是有区别的,“德”的范畴大于“善”,“善”是“德”的一部分,“善”是“道”赋予万物的所有自然德性中的一方面,因为“善”是被赋予的,因此,“善”的特性依赖于“道”所选择的万物,而万物所表现出的“善”依赖于“德”。

3.“善”与“圣人”

“善”与“圣人”同时出现的章节有第二章、第二十七章、第四十九章、第五十八章、第六十六章、第七十九章、第八十一章,共7个章节。接下来将逐一分析这7个章节。

第二章:“是以圣人处无为之事。”“是”指代前文“皆知善之为善,斯不善已”这一部分的内容,可见,“圣人处无为之事”是因为“圣人”具备了某种认识,而“善”是“圣人”所获得的认识中的一部分内容。

第二十七章:“是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。”动词的“善”意为“善于”,“善”是“圣人”的德性,并且也是“圣人”的行为。在此处,“圣人”的“善”就是“无弃人”。王弼说:“辅万物之自然而不为始,故曰无弃人。”[1]71“善”是“圣人”所具备的,“善”的存在依附于“圣人”。

第四十九章:开头讲“圣人常无心,以百姓心为心”。在此之后论述“以百姓心为心”的具体做法,其中一个做法是:“善者,吾善之;不善者,吾亦善之。”再一次表明了“善”是“圣人”的德性与行动。

第五十八章:“是以圣人方而不割”这个结构与第二十七章的“是以圣人常善救人”的结构是一样的,“善”与“圣人”的关系也类似。

第六十六章:“是以圣人欲上民。”再一次出现了“是以”,在此,“是”指代“以其善下之”。可见,“善”是“圣人”的德性与行为。

第七十九章、第八十一章:同样表明了“善”是“圣人”的德性与行为,在此不再赘述。

总之,“善”是圣人的一种认识,即对“道”在万物中所体现的“德”的认识。在本初意义上,“善”的发动者是“道”,但当“道”以“善”的形态落实到人世中后,“善”成了万物的“德”。对于万物而言,“善”是被“道”所赋予的,“善”的被动性使得万物仅仅能自然地表现为“德”;但事实上,在人世间仍然存在着一个能够主动运用“善”的主体,即“圣人”。“善”的被动性使得它具有了能被“圣人”运用的可能性,而“圣人”在认识的基础上运用“善”,使得“善”不仅仅是“圣人”的德性,也是“圣人”的行为。最终,“善”被“圣人”在人世中发挥出来,作用在了各种事物上。这些事物作为“善”的对象被进行了“道”的对象化,这一对象化的过程就是事物被“道”所改造升华的过程。如此分析,与动词的“善”和形容词的“善”的分析是相贯通的,动词和形容词的“善”的具体内容已经被分析出来,上文中有关动词和形容词的“善”的问题也获得了解决。

(三)“善”的哲学话题

通过以上两个方面的分析,我们对《老子》的“善”已经有了一个基本的认识,“善”的内涵已经基本明晰。但是,至此,仅仅是把“善”作为一个独立的概念进行分析,却并没有放到整个《老子》的思想体系中,即还需要进一步探讨“善”这个概念在《老子》整个哲学思想中的作用与位置,如此,才能真正理解《老子》的“善”。这就是本部分所要做的工作,根据表1中“章节的哲学话题”一栏的整理,归纳为以下三个方面,分而论之。

1.认识“善”:对立转化的认识思维

“善”作为“道”的表现,体现在万物的“德”中。对包括“圣人”在内的所有人而言,“善”首先是一个认识对象,即首先需要在万物中认识“善”。在我们运用“善”之前,必须先获得对“善”的认识,“善”对于我们而言,首先是作为一个认识对象存在的,只有在认识的基础上,才有可能真正地体会到我们自身所具有的“善”,并将“善”施与外物。被认识的“善”所体现的是一种对立转化的认识思维,主要体现在第二章和第五十八章中。

第二章:“天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。”对于这段话,王弼如此解:“美恶犹喜怒也,善不善犹是非也。喜怒同根,是非同门,故不可得而偏举也。”[1]6“善”与“不善”是同时存在的,二者是对立共生的关系。作为一个认识者,我们不能依据自己的主观价值对事物作专断的判断或区分,“善”或“不善”都是万物的“德”,人区分所得的善或不善都是人的主观臆断,对于自然之物而言,所有的特性都是“道”赋予它们的,“善”是“德”的一部分;人所区分的善或不善一方并不能完全表示万物的“德”,而仅仅是依人的价值而判断的好坏之分,不能偏举正是要求我们顺应万物的自然。相类似,在第五十八章中,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖”。所谓“善复为妖”是指“立善以和万物,则便复有妖之患也”[2]152。在对立关系中,对立双方会发生相互转化,祸福、正奇、善妖都有可能发生转化。如果我们不依照万物的自然本性,而强行 “立善”,那么就可能破坏万物的“善”,出现“妖之患”。第五十八章告诉了错误认识“善”的后果。

认识“善”就要求我们认识到“善”并不是一个人为的概念,而是一个自然的概念;所谓自然是指万物的“善”是被“道”赋予的,而不是人主观判断的结果。因此,可以说《老子》的“善”不是道德意义上的“善”,道德意义上的“善”是人主观判断的产物,而《老子》的“善”是万物的“德”,“德”是万物的本性,来自“道”。相比较,儒家所谓的“善”大多是道德意义的,而老子恰恰批判这种人为的主观产物,老子将“善”定义为一种自然性存在,世间万物都具有自己的“善”。在此认识基础上,我们对待“善”的态度也就不言自明了:自然无为的不争之德。由认识“善”,进而推进到如何对待“善”,这就是接下来我要分析的问题。

2.对待“善”:自然无为的不争之德

自然无为的不争之德,在有关“善”的17个章节中多有体现:第二章的“圣人处无为之事”,第八章的“夫唯不争,故无尤”,第二十七章的“圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物”的自然无为思想,第五十八章的“圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀”的无为观念,第六十六章的“以其不争,故天下莫能与之争”,第六十八章的“不争之德”,第七十三章的“勇于敢则杀,勇于不敢则活”的自然规律。

当“善”与人的意志无关而完全是万物的自然本性时,人对“善”唯一能做的或应该做的就是“无为”。无为就是顺应自然,顺应物的“善”,使得物的“善”在自然之境中充分地发挥,从而避免因人的主观干涉而造成的“不善”。所谓的“不善”都是人为的,在自然意义上,并不存在“不善”。第二十九章有:“天道无亲,常与善人。”可见,善人就是自然自为的结果,而并没有任何人的情感因素。但现实中,人恰恰在很多时候不能像“天道”那样做到“无亲”,从而造成了各种“不善”“妖”。因此,人必须培养不争之德。

不争之德是人对待“善”的一种态度,不争之德其实就是自然无为,就是去除主观的苛求,任事物自然发展。《老子》列举了不争之德在很多方面的具体表现,比如:在治国方面,不争之德体现在“圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之”(第六十六章);在战争方面,不争之德体现在“善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下”(第六十八章)。以不争之德的方式对待“善”才能保存“善”,最终才有可能运用“善”。

3.运用“善”:养生、修身、治国

从认识“善”到对待“善”,最终归结为运用“善”。这个过程就是一个普通人向“圣人”演变的过程。只有“圣人”才能成为“善”的主体,把作为动词的“善”运用到其他对象中;对于普通人而言,“善”只能是作为认识对象的名词的“善”,或者是用来修饰事物的形容词的“善”。现在,我们已经认识到“善”是自然的,并用自然无为的不争之德对待“善”,那么最后,我要分析的问题是:如果作为一个“圣人”,在此基础上如何运用“善”。

根据笔者对文本的整理,在运用“善”方面有关的哲学话题主要有:养生、修身、治国。由此可见,《老子》中“善”的运用是一个由己及他、由内及外的过程。

“善”首先要被运用到自己的身上,在己身之上最重要的就是保存自己的生命,一旦生命丧失,那么存在于其中的“善”也就无从谈起了。第五十章言:“盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎,入军不被甲兵;兕无所投其角,虎无所用其爪,兵无所容其刃。” “善摄生者”将“善”运用到保护生命上就能达到“无死地”的境界。何谓“无死地”?王弼注曰:“善摄生者,无以生为生,故无死地也。”[1]135楼宇烈进一步校释说:“‘无以生为生’,意为不要把生看得太重。”[1]135“圣人”运用“善”来养生,并不是刻意的奉养身体,相反,“养生”而不看重生,这才是“善”。因此,“善”在养生方面的运用实际上也是遵从自然无为的思想,顺乎生命的自然规律,去除主观意志对生命的残害,自然的生命演变必然是持久的生命。

养生的“善”仅仅关注的是生命物质层面的存在,对于圣人而言,生命的精神存在更加不能忽视。在文本中,我们也看到,“善”由养生为起点进一步被运用到修身之上,而修身即修德,人的精神存在同样被纳入“善”的视野中。有关修身的内容主要在第五十四章和第八十一章中。第八十一章可以说是概括了人类行为的最高准则:“信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。”人要做到“信实、讷言、专精”[2]350,要实现这些准则,最重要的一点就是“为而不争”,在此我们又看到了自然无为的痕迹。简单地说,“善”所要求的“德”最关键的就是自然无为,做到这一点,“信实、讷言、专精”也就自然成性了。再看第五十四章,“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普”,修身并不是运用“善”的最终目的,修身仍局限于自己,从修身要一步步地过渡到修家、修乡、修邦、修天下,此正是“以身及人也”[1]143。

治国方面的论述,在《老子》一书中十分丰富,甚至有人认为《老子》的重点是政治哲学,将“善”运用到治国问题上,主要出现在第四十九章、第六十五章、第八十一章。第四十九章讲:“圣人常无心,以百姓心为心。善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。”第六十五章讲:“古之善为道者,非以明民,将以愚之。”第七十九章讲:“报怨以德,安可以为善?是以圣人执左契,而不责于人。”治国的“善”在于不争、真朴、无为。可见,“圣人”将“善”运用到治国,仍然是一个自然的作为。

从养生到修身再到治国,对“善”的运用是一以贯之的,自然无为始终是运用“善”的核心;这个由己及他、由内及外的过程,也是一个自然的过程,只要实现养生,那么修身便水到渠成,而最终的治国也并不是一件多么复杂困难的事情,仅仅是把运用到自己身上的养生、修身之法,再一次运用到国家上即可;于是,国家和人民也实现了“养生”和“修身”,即国家和人民在物质和精神两个方面获得了保存。从讨论的篇幅上看,治国是运用“善”最重要的内容,但这最重要的内容在《老子》中却并不困难,反而是最简单的,这正是因为自然无为是运用“善”的核心准则,贯彻这一准则并不需要主观意志的力量,自始至终都是水到渠成的自然的行为倾向,治国即修身,修身即养生。

总的来说,回头看认识“善”、对待“善”、运用“善”这三个过程,可以发现自然无为的不争之德贯穿始终。因此,可以得出如下结论:与“善”相关的最重要的哲学话题就是自然无为的不争之德,其中认识“善”是起点,运用“善”是终点,而对待“善”的方法——自然无为的不争之德——成为整个连续过程的连接点。如何对待“善”这个问题是一个承上启下的问题:只有解决了这一问题,才有可能认识到“善”;只有解决了这一问题,才能正确地运用“善”。分析到这里,猛然发现,名词的“善”这个概念的内容也凸显在我们面前,“善”的内容就是自然无为的不争之德。

三、结论:“善”在《老子》中的哲学内涵、意义和地位

通过以上三个方面的分析,已经对《老子》的善有了一个全面的理解,再获得对“善”的多角度理解后,有必要得出一个总体性的最终结论。事实上,以上三个方面分析并不是孤立的,从这三个方面所理解的“善”,具有内在的逻辑关联,而“善”在《老子》中的哲学内涵包含在三者的关联之中。本文从“善”在文本中的词性入手分析,得出了以下几个基本结论:动词的“善”能表现主体的德性和行为,并作用于某一对象上;形容词的“善”被动地决定于某物的特性,并且某物的特性也是被赋予的;名词的“善”具有独立的内容,但因为它可以被动词化和形容词化,所以名词的“善”可以被运用。

以上结论表明了“善”的基本形式,但存在一些有待回答的问题,包括:动词的“善”的主体和对象是什么?形容词的“善”的被动形式的具体内容是什么?运用“善”的主体和方式是什么?

在分析“善”与其他概念的关系中,这些问题得到了一定程度的回答,并将对“善”的哲学内涵的求解向前推进了一步,结论如下:第一, “善”表现“道”的特性,名词的“善”的内容就是“道”。可见,“道”就是动词的“善”的主体,无形的“道”通过有形的“善”作用于万物。第二,“善”是“德”的内容的一部分,用“善”来修饰万物就是表示万物的“德”;形容词的“善”取决于“德”,“德”取决于“道”,在“道”的视角下,“善”和“德”都是被动的。第三,表现“道”的“善”是“道”的自然发挥,“善”作为被动对象被运用需要“圣人”的存在;“圣人”运用“善”,使得“善”既是“圣人”的德性与行为,同时也可以作用于某一对象。

以上结论使《老子》中的“善”的哲学内涵变得更加清晰,“道”“德”“圣人”是“善”的全部外围。因此,仅留下一个问题需要解决:“善”的具体内容是什么?探讨哲学话题显然是解决这一问题的途径。而既然“善”的概念是名词的“善”,名词的“善”又是被“圣人”运用的对象,那么从“圣人”的角度分析“善”才有可能触及“善”的具体内容,事实上,本文确实也做到了。在“圣人”从认识“善”到运用“善”的过程中,对待“善”的方法——自然无为的不争之德——贯穿始终。所以,本文最终寻找到了“善”具体内容:自然无为的不争之德。至此为止,有关《老子》的“善”的概念的所有问题都被解决,《老子》的“善”也是一个明晰的概念了。

但是,至此讨论并没有结束,仍有一个问题需要回答:如果“善”就是自然无为的不争之德,并且“善”是“道”的表现,是“德”的内容,那么有自然无为和“道”“德”这些概念思想就足够了,为什么《老子》还要使用“善”这个概念?这个问题的实质就是“善”这个概念存在的意义以及它在《老子》思想体系中的地位。为了证明“善”并不是一个可有可无的概念,笔者尝试讨论“善”的意义和地位。

统观《老子》的思想,“道”是核心观念,“道”是世间万物的起源,并且是世间万物存在的根据。在《老子》思想中,“道”是无形的、不可言说的、玄妙的,“道”是形而上的存在。那么,“道”如何表现在万物中,“德”就是“道”在万物中的表现。“道”在万物中以“德”的形式存在,“德”就是万物的自然本性。虽然“德”已经接近形而下的存在,但“德”作为物之本性仍然是人无法触及的内容。在笔者看来,《老子》的“道”与“德”着重体现的是自然主义的观念,但《老子》的哲学不仅仅是宇宙论或本体论的内容,《老子》最终着眼点在人世,其中政治问题是《老子》关注的焦点。因此,一个不可避免的问题就出现了:自然运作的“道”和“德”如何被运用到人的现实生活中,人作为一个主体存在如何在主观意志中运用自然的“道”。自然与人为之间面临着一个巨大的鸿沟,如果没有一个桥梁连接,那么就很难解释“道”是如何进入人的行为的。本文认为,“善”就是自然与人为之间的桥梁,这也就是“善”在《老子》思想体系中的意义和地位。上文中提到,“善”与“道”相比较有一个特点——被动性。“道”永远都是主动的,没有任何力量能够左右“道”,世界都是“道”的自为,这也就使得“道”不可能被直接利用在人世中;然而,“善”的被动性使其可以被人运用,“善”表现“道”,从而使“道”的特性被运用在人世间,在“道”的自然自化的世界中,人也拥有了参与其中运用“道”的特性的机会。与“道”和“德”这两个概念相比,“善”最大的特点是它的灵活与多变,名词的“善”可以被动词化、形容词化,从而使得“善”可以与万物发生主动或被动的联系,因而,“圣人”——这个“道”在人世间的化身,才具有了发挥“道”的可能性。因为如果“圣人”能直接运用“道”,那么就意味着“道”不是自化的最高存在,这显然是与《老子》的思想相悖的。如果没有“善”的名词化和形容词化,“圣人”在人世间不能对其他对象有任何作为,一个完全自化的封闭的“圣人”没有任何存在的必要性,“圣人”的意义正是“道”可以影响到人的世界,而这个意义是“善”的作用。“善”最终关注的是人的生存,“善”是“道”在人的生存层面上活生生的表现,“善”使得人的生存境遇真正地实现自然无为的不争之德。一言以概之,灵活多变的“善”是自然世界与人为世界之间的润滑剂。在此意义上,虽然“自然无为的不争之德”是“善”的基本内涵,但是二者之间不能画等号。自然无为的不争之德实质代表的是一种合理性,“善”是一种合理性,是一种高于一般伦理道德意义的更高的智慧,其直接来自“道”,按照“道”做事,顺应物之“德”,这就是合理的,即广义的自然无为的不争之德。

总而言之,《老子》的“善”基本内涵是自然无为的不争之德,其实质是一种合理性的智慧,“圣人”运用名词的“善”的动词化形式和形容词化形式,将“善”的内容作用于万物,实现了自然之“道”与人世之“德”在“善”的纽带作用下的沟通。