黄芪桂枝五物汤合血府逐瘀汤联合针灸治疗早期强直性脊柱炎临床研究*

2020-04-13时文才聂晨旭胡晓龙王宏任

时文才,聂晨旭,胡晓龙,王宏任

辽宁中医药大学附属第三医院骨伤科(沈阳110000)

强直性脊柱炎(AS)的主要临床症状以骶髂关节处、脊柱附着点位置、中轴骨骼发生炎症为主,并以椎间盘纤维环及其附近结缔组织发生纤维化、骨化,关节出现强直为病理改变特点的慢性炎症性疾病,随着疾病病情的进展,患者可发生脊柱功能障碍,脊柱出现强直畸形,严重影响生活质量[1]。目前关于AS 的发病原因、机制并未彻底阐明,并且该病病程较长且发病隐匿,致残率较高,常给患者带来严重的心理及经济负担。西医治疗并无特效方法且不能根治,主要以对症治疗为主,不同的人产生的疗效也会不同,并且长期口服药物存在较多不良反应,增加患者的并发症发生率[2]。中医治疗AS具有独特的优势,不仅可以口服中药,还可以应用针灸治疗,通过中医治疗能够进行整体体质调节,并提高患者抗病能力及免疫力,同时明显降低西药带来的毒副作用,提高了患者的依从性,增强患者耐受性[3]。但单纯应用中医疗法起效较慢,不能快速缓解患者的痛苦,中西医结合治疗能够弥补各自方法的不足,显著提高疗效。为观察中药汤剂联合针灸治疗AS的临床疗效,进行以下临床研究,具体情况如下。

资料和方法

1 一般资料 收集2016年6月至2019年3月期间于我院诊治的90例AS患者为研究对象,根据患者病历号采用随机数字表法分成3组,每组30例。对照组:男20例,女10例;年龄范围19~64岁,平均年龄(35.73±4.26)岁;病程范围1~6年,平均病程(3.23±1.12)年;根据影像学提示骶髂关节改变的X 线分级,II级7例、III级19例、IV 级4例。中药组:男21例,女9例;年龄范围18~44岁,平均年龄(35.73±4.21)岁;病程范围1~5年,平均病程(3.14±1.12)年;X 线分级,II级6例、III级23例、IV 级1例。联合组:男22例,女8 例;年龄范围18~44岁,平均年龄(35.25±3.98)岁;病程范围1~5年,平均病程(3.27±1.25)年;X 线分级,II级5例、III级22例、IV 级3例。三组患者性别、年龄、病程、X 线分级等临床基线资料比较,无统计学意义(P>0.05),可进行临床比较。研究方案得到我院伦理委员会批准,患者自愿参与研究并签署知情同意书。病例纳入标准:参考中轴型脊柱关节炎诊断和治疗的专家共识(2019年版)制定[4]。发病年龄小于45岁,腰背痛时间大于3个月,影像学检查显示骶髂关节炎表现,同时伴有≥1 个Sp A 特征,HLA-B27检测显示阳性,伴有≥2个Sp A特征。中医诊断参考《中药新药临床研究指导原则》相关标准制定[5]。主症:发热、腰骶部疼痛、脊背翻身转腰疼痛、出现晨僵;兼症:肢体乏力困重、大便秘结、口干渴;舌质淡红,少苔,脉象弦滑。排除近4周内进行过系统治疗者,排除晚期关节严重畸形AS患者、排除哺乳期或妊娠期女性、精神异常者等。

2 治疗方法

2.1 对照组:予以口服柳氮磺胺吡啶肠溶片,常规治疗(规格0.25 g/片,国药准字H31020450);第1周,每次口服0.25 g,3 次/d;第2周,每次口服0.5 g,3次/d;第3周,每次口服0.5 g,3次/d;第4周,每次口服1.0 g,2次/d;之后按此剂量维持治疗,共计疗程2个月。

2.2 中药组:在对照组治疗基础上予以中药口服治疗。黄芪桂枝五物汤联合血府逐瘀汤加减,总治则为活血化瘀、清热祛湿。药物组成:黄芪60 g,地龙10 g,白芍15 g,当归20 g,桃仁、川芎、赤芍、桂枝、生姜、红花各12 g,全蝎5 g(研冲),蜈蚣1条(研冲),大枣6枚。治疗过程中给予高营养、易消化食物,配合功能锻炼,日光浴,卧硬板床,预防感染,注意保暖,避免受风、寒、湿,防止外伤。腰骶部疼痛严重,方中加入桑寄生、续断各15 g,延胡索10 g;气虚乏力体倦较重,方中加入黄芪30 g。每日1剂,加水煎煮至400 ml,分早晚两次进行口服,每次200 ml。

2.3 联合组:在中药组治疗基础上予以针灸治疗。针灸:主穴选取华佗夹脊穴(C1-L5),配穴选取肝俞、肾俞、大杼、大椎;嘱患者取仰卧体位,进行皮肤常规消毒,使用30号1-1.5寸毫针治疗,自上而下在选取穴位处进行针刺,得气后予以补法操作,将艾灸条插于针柄上,将艾灸点燃,艾灸条燃尽后将毫针取出,每次治疗30 min,每天治疗1次,每周操作5次。共治疗2个月。

3 疗效评价标准 治疗后评估三组研究对象的临床治疗有效率、体征评分(脊柱活动度、脊柱晨僵时间、胸廓活动度、臀-地距、枕-墙距)改善情况,观察病情活动度评分:Bath 强直性脊柱炎功能指数(BASFI)、Bath 强直性脊柱炎病情活动指数(BASDAI))。检测三组治疗前后机制指标:血清基质金属蛋白酶3(MMP-3)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、Ig A、C 反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)水平;同时记录治疗过程中发生的不良反应情况。

参考《中药新药临床研究指导原则》相关标准进行评估。显效:中医临床体征症状明显改善,证候积分结果减少超过70%。有效:中医临床体征症状有所好转,证候积分结果减少超过30%。无效:中医临床体征症状均无改善,甚至有加重趋势,证候积分结果减少小于30%。积分减少率=[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。

4 统计学方法 所有试验数据应用SPSS 22.0统计学软件进行处理分析,计量资料以(¯x±s)表示,应用t检验;计数资料[例(%)]表示,应用χ2检验。P<0.05代表差异具有统计学意义。

结 果

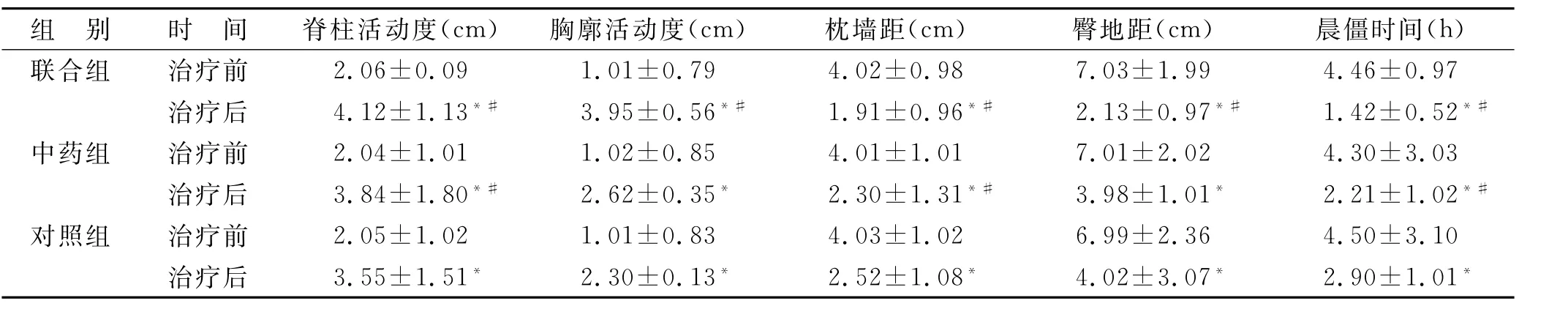

1 三组体征评分结果比较 治疗前比较三组患者的体征评分(脊柱活动度、脊柱晨僵时间、胸廓活动度、臀-地距、枕-墙距),均无统计学差异(P>0.05)。治疗后,与对照组比较,中药组、联合组均有改善,且联合组改善更为显著,具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

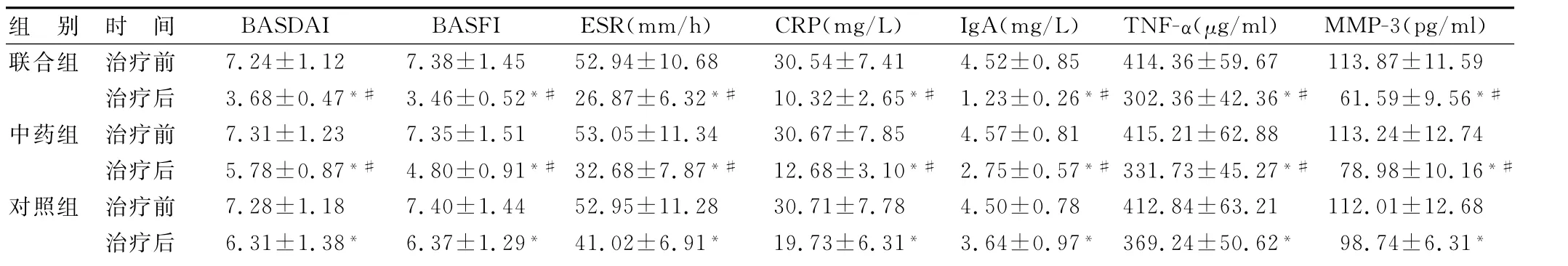

2 三组病情活动度评分及实验指标结果比较治疗前比较三组患者的各项指标无统计学差异(P>0.05);治疗后,三组研究对象的各项指标均较治疗前明显下降,且联合组改善更为显著,组间比较具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 三组体征评分结果比较

表1 三组体征评分结果比较

注:组内与治疗前对比,*P<0.05;治疗后与对照组比较,#P<0.05

组 别 时 间 脊柱活动度(cm) 胸廓活动度(cm) 枕墙距(cm) 臀地距(cm) 晨僵时间(h)联合组 治疗前 2.06±0.09 1.01±0.79 4.02±0.98 7.03±1.99 4.46±0.97治疗后 4.12±1.13*# 3.95±0.56*# 1.91±0.96*# 2.13±0.97*# 1.42±0.52*#中药组 治疗前 2.04±1.01 1.02±0.85 4.01±1.01 7.01±2.02 4.30±3.03治疗后 3.84±1.80*# 2.62±0.35* 2.30±1.31*# 3.98±1.01* 2.21±1.02*#对照组 治疗前 2.05±1.02 1.01±0.83 4.03±1.02 6.99±2.36 4.50±3.10治疗后 3.55±1.51* 2.30±0.13* 2.52±1.08* 4.02±3.07* 2.90±1.01*

表2 三组病情活动度评分及实验指标结果比较

表2 三组病情活动度评分及实验指标结果比较

注:组内与治疗前对比,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

组 别 时 间 BASDAI BASFI ESR(mm/h) CRP(mg/L) Ig A(mg/L) TNF-α(μg/ml) MMP-3(pg/ml)联合组 治疗前 7.24±1.12 7.38±1.45 52.94±10.68 30.54±7.414.52±0.85 414.36±59.67 113.87±11.59治疗后 3.68±0.47*# 3.46±0.52*#26.87±6.32*# 10.32±2.65*# 1.23±0.26*#302.36±42.36*# 61.59±9.56*#中药组 治疗前 7.31±1.23 7.35±1.51 53.05±11.34 30.67±7.85 4.57±0.81 415.21±62.88 113.24±12.74治疗后 5.78±0.87*# 4.80±0.91*#32.68±7.87*# 12.68±3.10*# 2.75±0.57*#331.73±45.27*# 78.98±10.16*#对照组 治疗前 7.28±1.18 7.40±1.44 52.95±11.28 30.71±7.78 4.50±0.78 412.84±63.21 112.01±12.68治疗后 6.31±1.38* 6.37±1.29* 41.02±6.91* 19.73±6.31* 3.64±0.97* 369.24±50.62* 98.74±6.31*

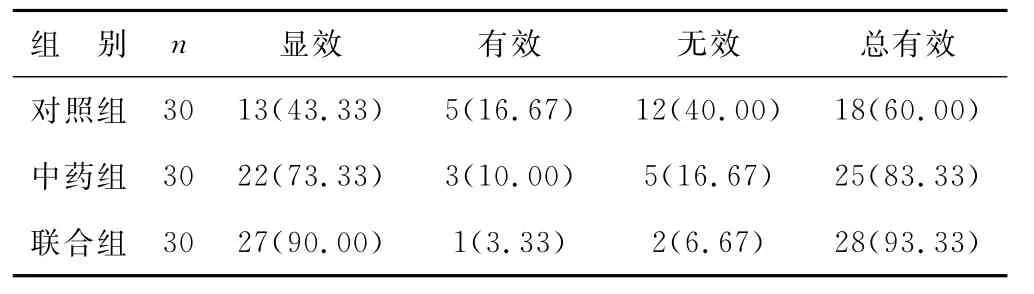

3 三组临床疗效比较 治疗后中药组的总有效 率(83.33%)、联合组为(93.33%)均明显提高,联合组提高更为显著(P<0.05)。见表3。

表3 三组临床疗效比较[例(%)]

4 不良反应发生情况 三组研究对象均未出现明显的不良反应,并且出现不适症状后,经对症处理即得到明显缓解。

讨 论

AS的发病原因较为复杂,现代研究表明[6-7],强直性脊柱炎的发病过程受多重因素影响,因自身免疫、细菌感染通过分子模拟机制诱发免疫应答,TNF-α是体内促炎症细胞因子,具有介导机体炎症反应、调节免疫的作用。相关研究表明[8-9],TNF-α在强直性脊柱炎的发病过程中扮演了重要角色。在患者伤口的骨吸收、愈合过程中有基质金属蛋白酶的参与,尤其在炎性骨破坏、AS发病中起重要作用。研究证实当机体基质金属蛋白酶-3水平下降时,体内致炎因子的表达将明显减少,从而可以减少骨质破坏,缓解体内炎症反应[10-11]。目前关于强直性脊柱炎的治疗方法已经得到快速发展,已有一部分新型生物制剂研制开发,但昂贵的价格,迫使研究推广难,患者依从性低[12]。

强直性脊柱炎归属于中医“高骨病”范畴,发病责之内因外因共同作用。内因以自身正气亏虚为根本,外因则为外感六淫诸邪所致,内外合邪,邪气伏于人体督脉之上,病邪深入筋脉、骨髓、脊髓,督脉痹阻不通而诱发该病,因此中医治疗AS 强调祛邪通络、补肾强督。AS后期形成痰浊瘀血,进一步加重病情,使疾病迁延难愈,因此在治疗过程中还要注重活血化瘀,并始终将这一治疗原则贯穿于疾病全过程。西药的治疗机理是通过干扰体内蛋白质、DNA、RNA 的合成代谢途径,对自身免疫及细胞增生进行抑制[13]。中药汤剂以及外敷疗法治疗AS 以强督通络、补肾祛寒为治则。针灸治疗首先根据病变部位进行辨证,选取穴位,其中以局部阿是穴、华佗夹脊穴、足太阳膀胱经、督脉经穴为主要治疗穴位,从而疏通督脉,调节全身各脏腑生理功能,振奋全身阳气,从而起到调节机体气血运行的作用,达到祛瘀生新的目的。针灸与中药相结合,配合西药治疗,可有效减轻机体炎症反应,达到缓解疼痛的作用;针灸配合中药发挥各自的长处,内治与外治相得益彰,通过针灸帮助药力达至全身,而中药帮助针灸通调诸阳,外达内通,起到壮督通督、补益肝肾的作用,且运用中医理论辨证论治具有双重调节、多靶点的作用特点,明显减少不良反应,发展远景广阔[14],体现了个体化诊疗、辨证施治的治疗方案优势。

AS从中医理论分析,其发生、发展主要是因内外界环境相互作用于人体而发病的结果,正常情况下,人体健康正气充盛,顾护机体,使邪气难以侵犯,即正气存内、邪不可干,抵御疾病的发生。该病的主要临床表现为胸背、腰骶疼痛,夜间症状加重,患者的日常生活质量受到严重影响[4]。强直性脊柱炎在发病过程中的主要病理机制为湿热瘀阻,因此在治疗时,应注重标本兼治,同时做到祛邪与扶正,方中以重用黄芪为主,重在补气,机体气旺可促进血液运行,祛瘀不伤正,提高诸药功效;配合当归增强活血祛瘀之力,而不伤正气,红花、桃仁、川芎、赤芍助当归加强活血祛瘀功效;白芍药理研究具有抗胃溃疡、抗炎保肝、镇痛镇静的作用;地龙通络止痛,诸药配合起到活血逐瘀、补气通络的功效[15]。清代著名医家叶天士提出:“风邪流于经络,须以虫蚁搜剔”。说明单纯应用草木类中药治疗难以达到满意效果,非使用虫类药物才可收效。清代中西汇通派名医张锡纯提出:“蜈蚣走窜之力最速,内而脏腑,外而经络,凡气血凝聚之处皆能开之”。中医朱良春认为[16]全蝎具有“并擅窜筋透骨,对于风湿痹痛,久治不愈者,更有佳效”。所以蜈蚣、全蝎配合,内走筋骨,外达经络,能够化痰定痛、祛瘀散寒、除湿祛风。现代药理学研究显示[17],地龙中的有效成分可明显对体内细胞起到免疫抑制作用,并且具有较强的抑制炎症效应,防止过度炎症反应;白芍提取物同样可起到明显的抗炎功效,还能够对体内的体液免疫、细胞免疫进行抑制。同时本研究应用温针灸进行治疗,还可以对患者全身脏腑经络气血进行调节,阻断炎症因子的释放,提高局部血流量,从而达到减轻疼痛、调节机体免疫力的功效。通过两者的联合治疗,更好的发挥协同效果,提高临床疗效,缓解AS患者的临床症状[18]。