X 线下经皮高位结扎联合氰基丙烯酸酯栓塞治疗大隐静脉曲张35 例

2020-03-21王建军余涛袁克芳裴晓东焦亚彬曲杨

王建军,余涛,袁克芳,裴晓东,焦亚彬,曲杨

大隐静脉功能不全在普通人群中发病率总体偏高。国外文献报道大隐静脉功能不全致浅表静脉扩张,直立位直径大于3 mm 的患病率达50%[1],国内文献报道其成年男、女患病率分别为10%~15%、20%~25%[2]。在外科微创化的趋势下,大隐静脉曲张的微创治疗手段也不断取得进展,如射频、激光、微波等腔内热切除,如泡沫栓塞、组织胶栓塞等腔内化学切除[3-4]。本研究在X 线下应用自行设计制造的双尖缝合针经皮高位结扎联合经导管腔内注射氰基丙烯酸酯栓塞治疗大隐静脉曲张35例,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组选择2016 年6 月至2018 年4月河北中石油中心医院大隐静脉曲张35 例,男15例,女20 例,年龄范围为26~62 岁,平均年龄41.5岁,病程最短2年,最长40年,平均15年。单左下肢13例,单右下肢8例,双下肢14例,共49条下肢。全部病人大隐静脉瓣膜功能试验(Brodie-Trendelenburg 试验)为阳性,深静脉通畅试验(Perthes 试验)为阴性;对所有病人术前进行了CEAP(Clinical,Etiology,Anatomic,Pathophysiology)分类[5];术前行彩色多普勒超声波检查确诊为单纯性大隐静脉曲张,所有病人术前进行血常规、尿常规、便常规、凝血功能、肝肾功能、心电图、胸部X线等检查。纳入标准:(1)病人病历资料完整;(2)既往无介入硬化治疗史;(3)所有病人术前签订知情同意书。排除标准:(l)病历资料不完整;(2)接受过大隐静脉的外科手术、硬化治疗;(3)伴有其他血管疾病,如动脉畸形等;(4)术前超声在轻压下发现大隐静脉入股静脉处距体表大于2.5 cm,大隐静脉直径大于1 cm。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。

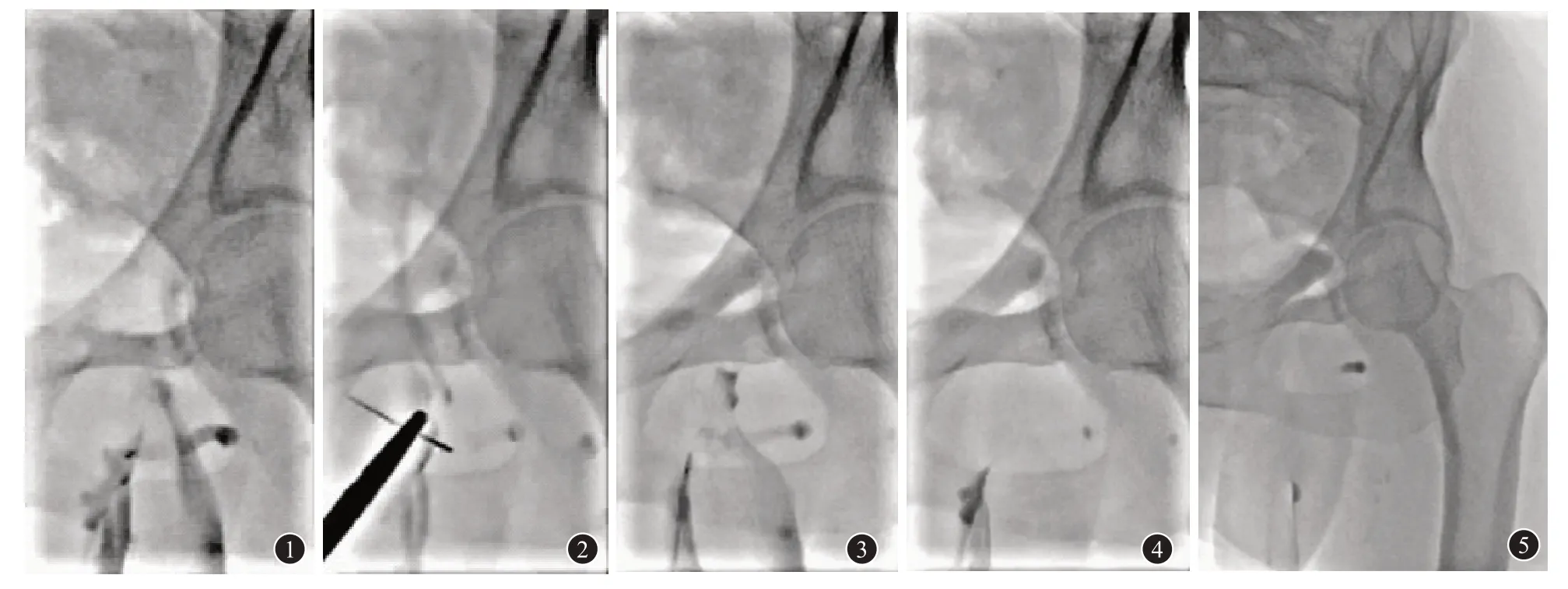

1.2 技术方法 病人平卧于数字减影血管造影(DSA)机(飞利浦FD20 或西门子Artis Zee)床上,常规碘伏行病肢全长全周消毒铺无菌巾,经病侧踝关节处大隐静脉穿刺置入4F(美国Cook公司)动脉短鞘,沿短鞘送入微导丝及4F取栓导管(美国爱德华公司),导丝与导管配合经大隐静脉选入股总静脉,撤出导丝造影显示股总静脉、大隐静脉、股总静脉(图1)。在隐股静脉连接部周围用2%利多卡因做局部浸润麻醉,在隐静脉与股总静脉夹角外侧的皮肤切一约3~4 mm 的切口,用血管钳进行皮下分离,在DSA 透视下利用预先做好的带2-0 Prolene 线的双尖缝合针,自切口进针在大隐静脉与股总静脉夹角处穿过大隐静脉的深面,在大隐静脉内上侧皮肤出针(图2),当针体全部越过大隐静脉且另一个针尖在大隐静脉上面的皮下组织内时,反向回缝,在大隐静脉浅面自切口出针,同样再做1次,这样缝线在隐股连接部(距大隐静脉主干汇入股静脉处0.5~1.0 cm)绕大隐静脉两周,试收紧缝线,Valsalva动作(即深吸气后,在屏气状态下用力作呼气动作10~15 s)下造影示股总静脉通畅(如图3),导管撤退到隐股静脉连接部以下,造影后确认完全阻断大隐静脉(如图4)。病肢全长轻缠弹力绷带,再次收紧缝线并彻底高位结扎大隐静脉,气囊内注入0.9%氯化钠溶液与造影剂(1∶1)0.5 mL,撤出微导丝,经导丝腔注入5%的葡萄糖溶液冲洗管腔,边撤退导管边匀速注入组织胶(北京福爱乐科技有限公司),2.0~2.5 mL(图5)。

术后15 min 即可去除弹力绷带下床行走,无须常规穿循序压力袜,术后3 d 查看针孔及手术区域的皮肤及皮下无明显异常即可出院。

2 结果

我们对所有的病人进行了6个月的随访,2例病人术后出现沿大隐静走行的疼痛,口服非甾体类抗炎药1 周后好转。5 例病人再次门诊行小腿残余曲张静脉栓塞。术后所有病例下肢肿胀、疲劳、沉重与酸痛感觉消失。腹股沟处小切口及针孔瘢痕消失。未发生切口感染、深静脉血栓形成等并发症。3、6个月复查下肢彩超示隐股静脉连接部及大隐静脉主干完全闭塞。

3 讨论

大隐静脉位于浅筋膜内,周围组织较为松弛,缺乏约束的力量,对于先天性瓣膜存在缺陷、静脉壁发育软弱而又静水压增高的人群来说最后造成静脉功能丧失致使“有毒”的静脉血在血管内的瘀滞,久而久之表现为浅静脉迂曲、下肢水肿、皮肤及皮下色泽及质地改变甚至溃烂[6]。传统的外科治疗大隐静脉曲实质性原理就是尽量彻底地去除这些功能不全的静脉,手术方法包括:高位结扎、主干部分或全部剥脱术,手术创伤大、恢复期长以及由瘢痕带来的不美观,还有可能出现由于“巨创”带来的并发症。近年来的新型治疗方法层出不穷,如射频[7]、激光[8]、刨吸[9]、泡沫栓塞[10]等等,其基本原理仍是解决这些功能不全的静脉,只不过是由原来传统去除血管的理念更新为破坏的理念,也就是让其彻底失去通畅这一血管的基本功能,在微创方面取得了巨大进步。可是,高位结扎(专指隐-股连接部的结扎)这一最基本的治疗方法始终都是新型微创手术绕不去的一道坎,甚至又回到了切开高位结扎+新型微创手术方法[11],使得微创不能进行到底。如何应用微创的方法达到高位结扎的效果,刘继前等[12]开创性地利用激光光斑定位完成单线高位结扎(腹股韧带下3 cm),在这一领域取得了突破,但不能按照传统要求精确进行真正的高位结扎以阻断5大属支的返流,尤其是股内外侧静脉,而且无法与其它没有光斑微创手术进行对接。余涛等[13]在这方面做了一些研究,是在超声引导下利用带线双尖缝合针对隐-股连接部进行了连续缝扎,实际上相当于对股总静脉上的大隐静脉开口进行了连续缝合修补,这需要多针缝合且肯定要刺穿静脉,术野出血多,操作不便。本着要将微创进行到底的追求,经过仔细研究隐股静脉连接部大隐静脉与股总静脉夹角及其位置,利用X 线在合适的角度下造影充分显示这一空间(见图1),进出针时完全可以达到不损伤静脉,再利用带线的双尖缝合针可以在一定深度的组织内任意改变方向,可以达到缝线在隐-股连接部环绕两周,收紧缝线可以达到真正传统意义上高位结扎的效果,唯一不同的就是不用切开解剖,这也正是微创所要求的结果。本次使用的双尖针为特制,针弦长4 cm,针体截面为扁圆体,宽为1 mm,由于应力与长度原因,对于肥胖病人还是不能完成微创治疗;缝针有两个针尖,医务人员操作起来不习惯,要时刻注意职业暴露;如果环绕两圈隐-股静脉连接部后收紧时还有造影剂通过,再次深缝增加环绕圈数直到完全不通为止;由于针弦偏短,千万不要对针完全失去控制,至少有一侧针尖要钳夹并固定到持针器中,一旦两针尖全部进入组织中,很难无创取出,只能开刀取出;由于距一侧针尖0.5 cm 处有针劓作为穿线的部位,削弱了局部的应力,为针体易折断部位,术中要避免进行增加此处应力的操作。

对于主干的处理,传统的剥脱需要硬膜外以上等级的麻醉,创伤大、成功率低。Almeida JI 等[14]第一次在人类身上应用了氰基丙烯酸酯栓塞治疗大隐静脉曲张,取得了良好的效果。我们也应用了α-氰基丙烯酸酯(福爱乐医用胶,北京福爱乐科技发展有限公司)的胶粘性质对主干进行了胶粘性的栓塞。生物体内蛋白质中的有机胺是α-氰基丙烯酸酯单体聚合的催化剂,常温下可以快速固化(2~6 s),进而达到所接触的组织的粘合。已广泛用于皮肤、脏器、骨骼、血管等组织器官的粘连[15]。胶粘剂可能造成深静脉的误栓,近端的高位结扎可确保胶粘剂不会通过隐股连接部进入深静脉,总量控制(2.0~2.5毫升/肢体)、均匀注射可避免胶粘剂通过大隐静脉及其属支与深静脉交通支进入深静脉;取栓导管的应用可以解决两个问题,一是扩张的球囊支撑开了静脉腔,在回撤导管时由于弹力绷带的压力使得静脉管腔闭合进而使得组织胶短时间内均匀分布于血管腔内;二是由于取栓导管内径细小(0.46 mm)限制了流量,增加了推注时的手感,不会造成突然大量的胶粘剂流向一个部位而可能通过交通支流入深静脉造成栓塞;胶粘剂可刺激血管壁引起疼痛不适,术前及术后1周口服止疼药即可;栓塞是永久性的,不会再通[16]。

经皮高位缝扎(距大隐静脉根部0.5 cm以内)完全可以达到传统切开高位结扎的效果,主干内的胶粘式栓塞也完全达到了传统剥脱的效果且成功率远高于传统的剥脱术,组合式的手术基本上达到了传统大隐静脉手术的效果,且两种术式在局部麻醉下完成,无切口,达到了完全意义上的微创手术,可以达到日间手术,值得临床推广。半年的随访结果令人鼓舞,更远期疗效需要更长时间的随访及更多样本量参与。目前只是做了在X线下的研究,进一步可以研究在超声引导[17]下完成,避免了X线的辐射,使适应的病人范围扩大,且尽可能地保护病人与医务人员的健康。

图1 Valsalva动作下造影显示大隐静脉及股总静脉图2 应用双尖针带线环绕隐股静脉连接部图3 试阻断隐股连接部造影显示股总静脉通畅图4 收紧缝线后造影,隐股连接部被结扎图5 充盈球囊后,边退导管边注入氰基丙烯酸酯