集群知识扩散及其规模成长效应:以知识扩散的势差边界为度量依据

2020-03-09贺斌

贺 斌

(西南政法大学 商学院,重庆 401120)

一、导言

全球化为区域经济嵌入全球价值链提供了重要契机。单一企业要想通过嵌入全球生产网络实现产业升级、促进区域经济发展容易陷入网络包围而失去市场竞争力。以产业集群为载体的区域经济形态在促进区域经济发展,实现产业在全球价值链中的提升具有无可比拟的优势。但是,因种种原因,融入全球经济的产业集群,开始出现不同的发展命运,并直接影响到各个国家在世界经济中的地位和世界经济竞争的格局①。

知识扩散是一种学习和交流的方式,通过不同的扩散形式让知识成为集群的核心要素。知识扩散与产业集群创新密不可分,是产业集群创新的基础和核心,其水平的优劣体现着产业集群创新能力的高低②。产业集群的知识扩散要受到知识本身的高度个体化、知识所有者的利益偏好和供给能力的差异性、知识接受者的吸收能力和转化能力的差异性等因素的影响。知识扩散状况已经成为影响知识生产和应用、产业的知识升级和换代、区域经济竞争力强弱的关键因素③。产业集群由于地理临近性、共同外部性等特征,由知识转移与合作带来的共同学习和协同创新机制对于产业集群竞争力的提升具有举足轻重的作用。尤其是集群内企业异质性条件下,高位势企业与低位势企业间存在明显的知识势差。集群企业的知识势差一般表现为结构性势差和知识存量的势差,不同的势差效应知识扩散方式存在较大差异。

二、基于知识位势的产业集群知识扩散形成机制

产业集群因空间聚集效应而逐步形成一定的社会网络,集群企业创新不能仅依赖于企业内部资源,同时也需要社会网络为其提供更多更有价值的资源和信息④。集群内的企业都处于社会网络的不同节点,不同网络节点企业在资源吸引、知识创新能力等方面表现出不同的竞争力,从而表现出不同的势能差⑤。在知识经济时代,企业间的势差更多地体现为知识势差效应。借助物理学中的势差理论,企业处于某个位置一定具备一定位势,从而形成知识流动⑥⑦。而韩明华(2011)认为这种知识的流动,带来的是集群内高知识位势企业对低知识位势企业的积压效应和拉动效应,促使集群企业间不断形成新一轮的知识势差,并形成弥补的动态循环,最终实现产业集群整体知识的螺旋式增长⑧。

由于转移和扩散效应,知识主体的知识存量越丰富,知识位势越高,向外界扩散知识的可能性就越大,可能成为知识源;知识位势低的一方吸收知识的可能性很大,成为知识接受方⑨。尽管集群内企业的知识势差为知识扩散创造了内生条件,但是赵莉(2011)认为知识并不会自动地从高势流向低势,还受到各知识主体间的转化意愿、吸收意愿、释放能力、吸收能力和信任度的影响⑩。通常来看,产业集群内的龙头企业一般占据高位势,而一般企业则处于低位势。由于彼此间存量知识的差异,其基于知识势差的知识扩散方式也呈现不同特征,知识扩散行为也应当建立在适度势差的基础上,龙头企业在评估自身利益的同时,也会评估自身知识位势与中小企业的势差⑪,以决定是否进行吸收⑫。集群企业间由于知识势差形成的挤压和拉动效应,使得知识扩散成为集群创新能力的内生动力。低位势的企业虽然一般通过主动学习、购买等方式获取知识,但是,在产业集群内由于自身发展需要和集群合作氛围的影响,也会主动扩散自己的知识,这种有组织的知识扩散行为实际上就是知识共享⑬。

在知识经济时代,产业集群从本质上是知识创新系统。由于地理临近和技术相似性效应,与单一企业间的知识扩散相比,产业集群中的知识扩散在扩散强度和扩散效果上都体现出明显的优势。但是以往文献对于知识扩散的效果及其对于集群成长都没有很好的刻画标准。本文将知识扩散所覆盖的知识势差边界作为测量依据,将其定义为知识扩散效果和产业集群成长规模的测度,分析集群内不同位势条件下的企业知识扩散效果及其对集群规模的影响因素,为后续的定量研究打下基础。

三、集群知识扩散模型假设与建立

(一)高位势企业的知识扩散模型

产业集群内企业间的知识势差r主要由知识的宽度x、深度y及其创新能力z决定,因此势差有r=r(x,y,z)。由于知识创新能力是知识宽度和知识深度的函数,因此知识势差函数可以改写为:r=r(x,y)。为了计算方便,本文假设他们的关系如图1所示。图1表明,知识扩散的知识势差r越大,表明高位势企业知识扩散覆盖的低位势企业就越广泛,知识扩散效果就越好,集群规模就越大。

假定知识扩散服从扩散定律,也即是单位时间内通过单位法向量的流量与知识的浓度梯度成正比。初始时刻也即是t=0时,产业集群中位于高位势的企业向集群内扩散知识,知识扩散的扩散域Ω的维度分别是知识的宽度x、深度y及其创新能力z。同时假定任意时刻t扩散域中的任意一点的知识浓度为C(x,y,z,t)。因此单位时间内通过扩散域单位法向量的知识流量为:

图1 知识深度、知识宽度与知识势差的关系

其中k表示知识的扩散系数,也表示高位势企业的整合力度;grad表示梯度,负号表示浓度由高位势向低位势扩散时浓度减少。

假定扩散域Ω的曲面为S,S的外法向量为n,则在[t,t+Δt]内通过扩散域Ω的知识流量为:

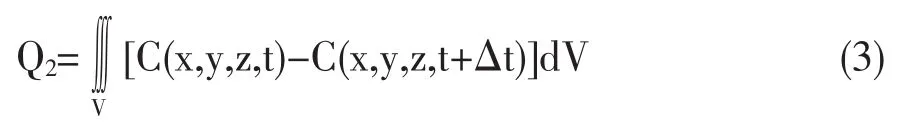

同时,扩散域内知识的增加量为:

根据守恒定律Q1-Q2以及曲面积分的奥氏公式有:

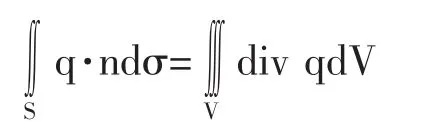

其中,div是散度记号。利用积分中值定理可以建立知识扩散的偏微分方程如下:

其满足初始条件的解为:

其中Q表示高位势企业扩散的知识总量。由上式可知,对于任意时刻t,集群内知识扩散在扩散域的等值球面x2+y2+z2=R2是连续减少的;当R→∞或t→∞时,知识浓度C(x,y,z,t)→0。由于知识创新能力z是关于知识宽度x和知识深度y的函数,也即是:z=z(x,y)。结合上述假设(4)式可以改写为:

(二)低位势企业的知识吸收模型

由于高位势的知识扩散按照不同维度进行,低位势企业按照一定的维度方向进行知识吸收和转化。假定低位势企业按照一定的知识势差维度方向进行知识吸收,吸收系数为α,则低位势企业的知识强度I为:

其中I为低位势企业的知识强度,C(l)为高位势企业扩散的知识浓度。假定初始位势条件下低位势企业的知识强度为:I(l)=I0,则低位势企业知识吸收后的知识强度为:

四、模型的求解与结果讨论

(一)模型求解

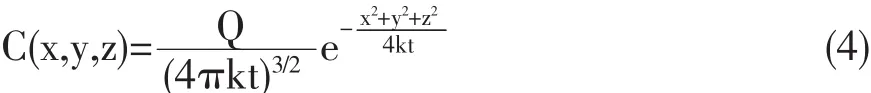

在势差条件下,产业集群内的知识扩散是不均匀的,低位势企业的知识吸收总会出现“求而不得”的现象⑭⑮。同时,低位势企业在吸收知识的过程中很难完全进行消化,时间一长,这些吸收后未能转化的知识就会慢慢被遗忘而成为沉默知识。这样的知识吸收实际上也无意义,并且还会造成低位势企业在知识吸收和知识转化上的习惯性惰性,无法跟上高位势企业的创新步伐。因此假定用低位势企业的知识遗忘度来衡量产业集群的知识扩散的效度。为了计算方便,假定低位势企业的知识遗忘速度为eμ,其中μ为知识遗忘系数,μ>0,表示随着遗忘系数越大,遗忘的速度越快,遗忘的知识越多。因此低位势企业知识吸收的效果度量公式为:

满足此公式则意味着在遗忘速度一定的情况下,当低位势企业的知识吸收能力大于遗忘速度时,低位势企业的知识吸收才是有效的。

将(6)式代入(7)式,有:

对(8)式两边取对数,有:

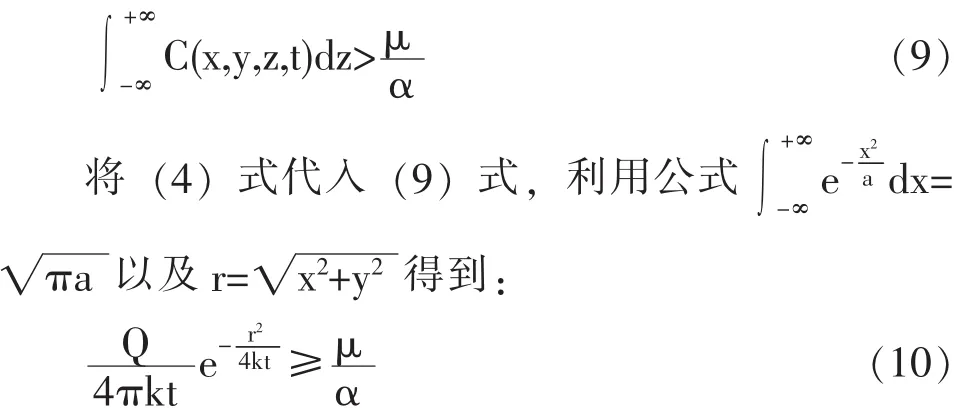

因此,得到势差函数为:

(二)结果讨论

通过以上计算,我们得到如下结论:

同时,集群内的知识扩散除了依赖高位势企业主动的知识扩散以外,低位势企业的知识吸收和转化能力也是促进集群知识扩散有效进行的关键因素。在龙头企业主导的知识扩散过程中,低位势企业往往处于被动地位,这就需要低位势企业加强自身的知识吸收和转化能力,增强自身对知识的灵敏性,提高知识创新能力,提高集群知识扩散的效果⑭。

图2 知识扩散边界与扩散系数的关系

图3 知识扩散边界与时间的关系

一方面,集群内部知识扩散的边界与扩散系数呈现此种关系主要是因为随着龙头企业的知识扩散力度的增强,在集群内部知识的影响力就越大,甚至会完全主导集群内部知识的发展方向。这就使得集群内部更多的企业或者主动或者被动地吸收高位势企业扩散的知识,并进一步加强与龙头企业的知识合作关系,将自身的知识嵌入到高位势企业中,以期更好地参与集群合作,实现自身的成长。但随着高位势企业进一步加强知识扩散的力度和知识整合力度,这种知识扩散行为就会演化成高位势企业直接干预低位势企业的知识发展方向,增强对低位势企业的控制,甚至会出现大量的兼并现象,使原来的集群内的知识扩散变为企业内部的知识扩散行为,这无疑会降低知识扩散的效果,同时集群规模开始出现萎缩。

同时,产业集群内的知识扩散的势差边界随着扩散时间也呈现先增长后降低的过程。这是因为在刚刚扩散之初,高位势企业为了获得知识扩散效应带来的合作氛围,会加大扩散力度。同时由于对于初期的低位势企业的信息不对称,许多企业也会自觉地参与进集群的知识扩散中,这就使得扩散开始时扩散边界会快速膨胀开来,许多与高位势企业在知识位势上势差很大的企业也会认为这是很好的获取知识的途径,纷纷加入到与高位势企业的合作中。但随着时间推移,彼此间相互了解加深,一方面一些低位势的企业会感到由于与高位势的知识势差过大,集群内扩散的知识自身无法吸收和消化,从而选择向其他合作伙伴吸收知识;另一方面高位势企业也通过长时间的合作与考察,发现一些知识势差过大的企业无法满足自身扩散知识达到知识溢出效应的目的,就减少了对这些企业的知识扩散,把主要的精力放在了合作良好的企业上。

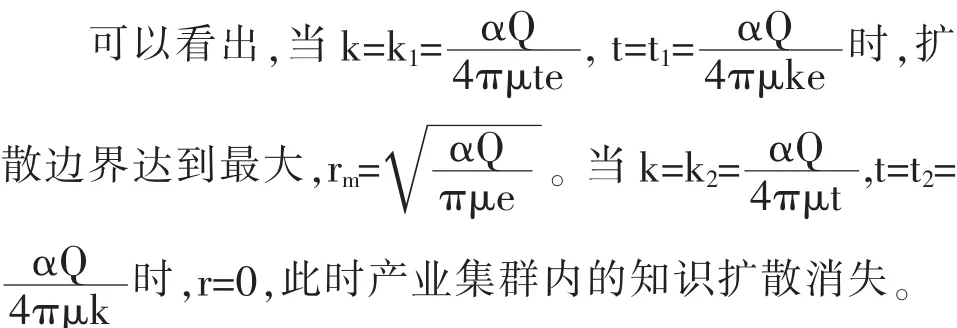

同时,由产业集群内部知识扩散的势差r与时间t的关系也反映出了集群规模随着时间的变化情况,通常我们称为集群的生命周期。由前述假设,知识扩散的势差边界r同时也刻画了产业集群的规模,上述分析表明,在知识扩散的初期,随着势差边界的增长,产业集群处于成长阶段,当时间为t=t1=时,势差边界达到最大,表明此时知识扩散所覆盖的企业数量最多,集群规模也达到最大。随着时间的推移,知识扩散的势差边界开始减小,知识扩散所覆盖的企业数量开始减少,集群规模开始收缩,直至最后消失。一方面是因为龙头企业的成长使得原本处于集群性质的企业关系变成了科层组织形式,集群由企业间的关系过渡到了企业内的关系,另一方面也可能是由于技术更新导致的集群转型。

五、结束语

产业集群内的知识扩散是集群演化与获得可持续发展的动力。产业集群内的知识分布并不均匀,知识位势有高有低,不同位势条件下的知识扩散呈现不同的特征。在非均势条件下,集群内的高位势企业在集群网络中一般处于知识扩散的主导地位,高位势企业通过主动的知识扩散,可以促进自身知识位势提高。低位势企业虽然在知识扩散中处于被动地位,但仍然可以通过提升自身的知识吸收能力提高自身的收益,并在此基础上通过提升自身的创新能力逐渐提高自身的知识位势,促进集群内的知识扩散。本文利用知识势差作为集群知识扩散效果和集群规模的度量依据,分析了在非均势条件下的集群内部知识扩散的过程与效果,阐明了影响知识扩散效果和集群成长的主要因素。但本文也存在不足,一方面是用知识势差作为度量依据本身过于粗放,没有能够准确地表达知识扩散对集群绩效的影响,同时对影响集群内部知识扩散效果以及集群规模成长的因素没有进行定量分析,这将在后续的研究中进一步利用实证的方法进行测度。

注释:

①赵君丽,吴建环.全球生产网络下知识扩散与本地产业集群升级[J].科技进步与对策,2009,(6):36-40.

②谢荣见,孙剑平.产业集群创新环境下基于知识量的知识扩散研究[J].中国科技论坛,2009,(7):64-67.

③李环.知识扩散与区域经济发展[J].商业时代,2007,(7):96-97.

④许登峰.基于社会网络的集群企业创新机制研究[D].天津:天津大学,2010.

⑤蔡西阳,张文杰.企业位势理论研究[J].中国流通经济,2008,(8):53-55.

⑥李莉,党兴华,张首魁.基于知识位势的技术创新合作中的知识扩散研究[J].科学学与科学技术管理,2007,(4):107-112.

⑦陈武.知识传播机理的物理学探讨——从知识势差的角度来解释知识流动[J].科技和产业,2010,(1):110-113.

⑧韩明华.基于情境分析的集群企业知识转移机理与模型研究[D].浙江工商大学,2011.

⑨李永周,贺海涛,刘旸.基于知识势差与耦合的产学研协同创新模型构建研究[J].工业技术经济,2014,(1):88-94.

⑩赵莉,夏向阳.基于知识势差的高校科技成果转化知识流动及控制[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2011,(6):60-65.

⑪曾德明,胡淼鑫,禹献云.基于知识位势的员工知识转移激励机制研究[J].情报理论与实践,2011,(5)46-49.

⑫Marjolein C.J.Caniels,Bart Verspagen.Barriers to Knowledge and Regional Convergence in all Evolutionary Model[J].Journal of Evolutionary Economies,2001,(11):307-329.

⑬孙慧中.网络组织中知识共享的正负效应[J].科学学与科学技术管理,2007,(3):177-178.

⑭王淑英.基于伙伴关系的产业集群演化机理研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

⑮项后军,许磊,于洋.核心企业知识扩散范围及其分歧问题的重新研究[J].科学学研究,2011,(10):1512-1519.