陕甘宁边区人民生活的“镜与灯”

——古元鲁艺时期的版画创作活动

2020-03-06延安大学文学院

李 萍 延安大学文学院

2019年11月9日下午,我来到北京西城三里河南沙沟小区,拜访古元先生的长女古安村女士。深秋的暖阳照进屋内,这位年过古稀的老人精神矍铄地讲述着一代版画大师古元先生的艺术人生及其木刻作品背后的历史故事,她和风细雨、娓娓道来,让我对古元作品及其木刻创作的认知不断被刷新与重构。而当得知我们所处的这栋屋子自20世纪70年代末起就一直是古元先生的住所时,恍惚间,屋内怀旧的陈设、书房案台上一把把经久使用的木刻刀、一摞摞承载时代记忆的速写本以及随风飘动的窗纱,将时光切换至历史的场景里……

1938年9月18日,一位19岁的广东青年在抗战的炮火声中凭着一腔热血告别父母,背起行囊,坐上了一列北去的列车。在经历了数次周转、搜查之后,终于冲破日军飞机的空袭和国民党的重重封锁,来到位于中国西北的抗日根据地——延安,开始了他人生道路上一段特殊而难忘的革命美术征程。

奥地利作家斯蒂芬·茨威格在赞美比利时版画家麦绥莱勒时说:“如果大地上的一切书籍、纪念碑、照片和文件都突然不翼而飞了,只有麦绥莱勒近十年的版画安然无恙,那么只要根据这些版画就能恢复世界的面貌。”

今天,当我们透过一系列诞生于20世纪三四十年代的版画作品如《游击队行军》《羊群》《牛群》《家园》《铡草》《读报的妇女》《离婚诉》《结婚登记》《马锡武调解婚姻诉讼》《区政府办公室》《选民登记》《收获》《逃亡地主又归来》《哥哥的假期》《减租会》等,同样可以顺着黑白色纹理和明朗清晰的构图回到抗战时期的延安岁月,回到在陕甘宁边区政府领导下解放区人民劳动、生活的历史场景当中。而在这些画面质朴生动、内容丰富、构图形象、极具民族风格与中国气派的版画作品背后,有一个共同的名字——古元。

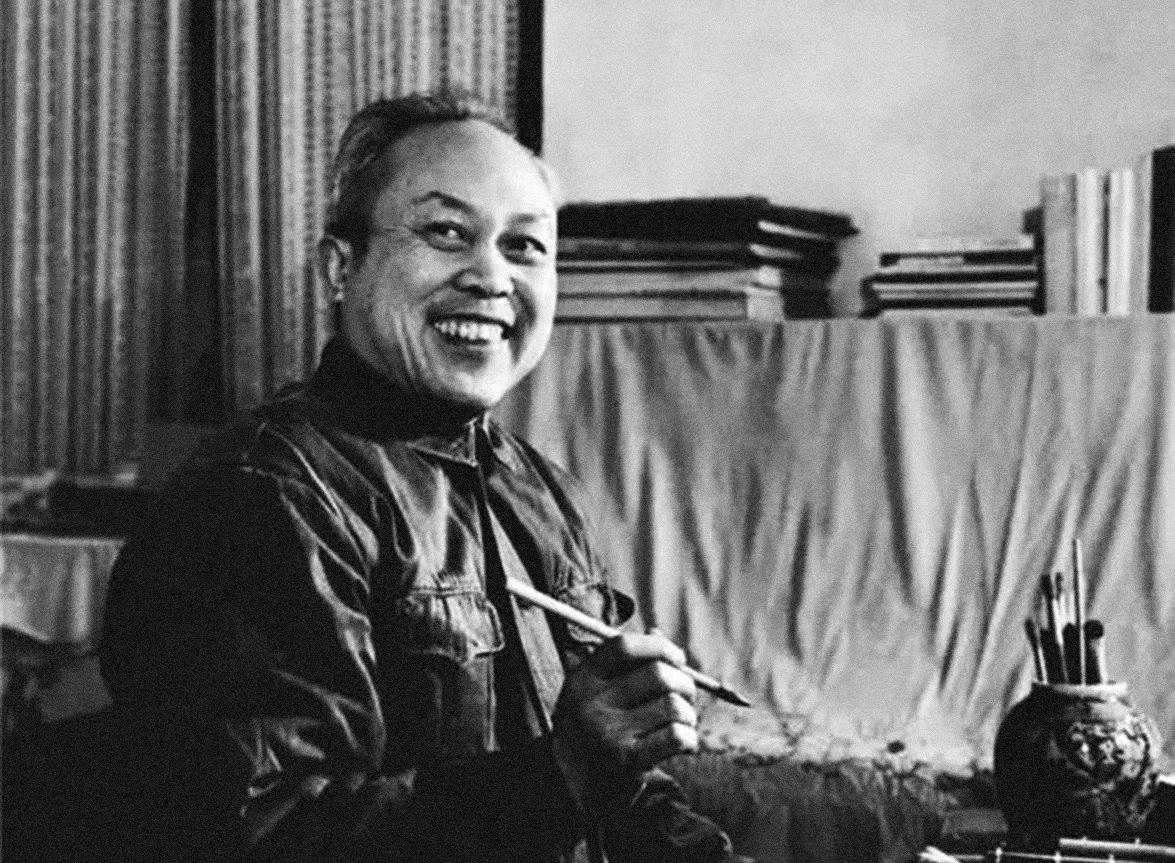

古元(1919-1996),中国著名艺术家、艺术教育家、延安时期最具代表性的木刻艺术家之一,曾担任中央美术学院院长、中国美术家协会副主席、中国版画家协会副主席。作品因浓郁的乡土气息、独特的民族特色成为新兴版画的经典。诗人艾青称他为“边区生活的歌手”,画家徐悲鸿赞誉他为“中国艺术届中一卓绝之天才,乃中国共产党之大艺术家”,《解放日报》总编辑陆定一称其木刻“富于民族气派”。

“到延安去”——革命青年的成长与觉醒

1919年农历七月初十,古元出生在广东省珠海市中山县那洲村的一户小康之家。父母年轻时跟随同乡到巴拿马谋生,通过打零工、经营杂货铺积攒了一些积蓄后结束了漂泊海外的生活回到家乡,修建了房屋,购置了田地,很快就迎来了他们的第四个孩子的降生。为了避免灾祸、祈求平安,父母将他“契”给当地关帝庙的观圣大帝,取名“古帝元”(解放战争中,为方便书写和记忆改名“古元”)。那洲村所属中山县是中国典型的鱼米之乡,气候湿润,景色秀美,这里有蔚蓝的大海、碧绿的果树、金色的稻谷、秀美的山峦,并出了孙中山、唐绍仪、苏曼殊、阮玲玉等闻名中外的人物。恬静秀美的海滨风光,和谐开放的家庭氛围,给孩童时期的古元提供了自由、舒适的成长环境。他常常跟随父母去田间劳动,拾柴草、捡海螺、种瓜菜、喂鸡、舂米、游泳、放风筝、抓螃蟹……年幼的古元在这里度过了一段多彩烂漫、田园牧歌般的童年时光。

古元自幼聪慧好学,性情安静,善于观察。7岁入学并开始接触学习《识字课本》《千字文》《论语》《孟子》与《唐诗》。然而,最令他着迷的,还是村子祠堂中的壁画和大人们香烟盒中的彩色画片。这些墙壁上色彩丰富、线条多变、设计精巧的艺术形象以及《水浒传》《三国演义》《封神榜》中的人物肖像常常使他久久地沉浸其中,不断唤起他对色彩和绘画的向往。于是,课本、碎纸片、家里的墙壁、桌椅,都成了幼年古元进行“美术创作”的演练场。

转眼间,无忧无虑的小学生活结束了。1932年,13岁的古元以优异的成绩被省立广雅中学录取。如果说,家乡祠堂的壁画给幼年古元的内心撒下了一粒绘画的种子,广雅中学几年的求学时光则进一步给这颗种子以雨露和滋养。广雅中学的前身是张之洞兴办的广雅书院,学校除专业课程外,还设有乐队、园艺、讲演等实践活动,给古元提供了一个开放而全面的成长空间,不仅游泳、排球、足球课上尽情挥洒,园艺、二胡、绘画课程亦毫不逊色。这一时期,古元对美术产生了更加浓厚的兴趣,并有幸接触到了当时颇有名望的杨芝泉与梅雨天两位先生。其中,梅先生的水彩画沿袭了英国19世纪浓郁的水彩传统,对古元的水彩启蒙和日后的风格形成产生了深远的影响。他如饥似渴地阅读丰子恺编著的《西洋名画巡礼》《艺术趣味》等作品,尤其是19世纪农民画家米勒的《拾穗》《喂食》《晚钟》《牧羊女》等给他以极大的触动。画家对沾满泥土气息的普通劳动者的赞美与同情,深深地召唤着古元用画笔抒发对美好生活的向往。于是,闲暇时间他经常带着画箱去郊外进行水彩写生,江边的水牛、田野的小猪、乡村的农舍、湖边的树群、公路的岔口,被这位少年的画笔赋予了浓郁的乡土风情和温暖的生活底色。

然而,平静美好的中学时光未持续多久,抗战的硝烟就已在珠海的码头悄悄蔓延。古元时常目睹珠江沿岸依靠苦力谋生的渔民终年漂泊,衣衫褴褛,食不果腹,而在白鹅潭畔的租界,帝国主义的军舰停泊在珠江之上,外国人趾高气昂,终日灯红酒绿、纸醉金迷,奢侈至极。30年代初期的广州完全沦为封建军阀、官僚和洋人主宰的天下。这一切令少年古元无比地愤懑,深深地刺痛着他强烈的民族自尊心。1937年,卢沟桥事变后不久,广州城就遭到了日军的轰炸,残酷的战争景象以及由此给人们带来的灾难与疾苦令他再也无心上学。团结抗日,反抗剥削与压迫,改变受屈辱的命运与社会现实成为少年古元最迫切的诉求。

战火中的广雅中学不得不迁址办学,五年的中学时光也在这一刻被迫中止。回到家乡当小学教员的古元很快就加入到了抗战宣传队的队伍当中,负责绘制一些宣传标语,更激发了他内心的熊熊烈火,迫切地想投身于抗日的洪流之中。

1938年夏,古元从当地的《救亡日报》上了解到红军北上抗日,经两万五千里长征到达延安建立抗日根据地的消息,知道了抗日军政大学、陕北公学、鲁迅艺术学院的情况,那里清明民主的领导作风和让人民当家作主的政治氛围,仿佛像一个全新的世界吸引着无数古元一样的热血少年,他们不惜放弃家乡平静的生活奔赴延安,加入革命队伍。

终于,经国民革命军第十八集团军驻粤办事处推荐,经过将近一个月的长途颠簸,同年9月底,19岁的古元从南国的珠海之滨来到了陕北的黄土高原,开始了一段不同寻常的人生之旅。

从抗日青年到鲁艺学员——革命美术之路的开启

抗战全面爆发后,根据地、国统区和沦陷区形成了完全不同的三个世界,主张抗日的中共中央所在地延安每天都有背着行李从上海、武汉、北平等全国各地赶来的青年。何其芳在《我歌唱延安》一诗中写道:“在青年们的嘴里、耳里、想象里、回忆里,延安像一支崇高的名曲的开端,响着洪亮的动人的音调。”早在1936年6月,美国记者埃德加·斯诺深入延安采访四个多月后,就把驻守这个偏僻小镇上的共产党人以及人民军队称为具有“东方魔力”,闪烁“兴国之光”,“上帝也征服不了”,“是无法打败的”“神奇的队伍”。1937年丁玲在《七月的延安》中形容延安为“乐园”,她颇为兴奋地记录道:“我们才到这里半年,说不上伟大建设,但街衢清洁,植满槐桑;没有乞丐,也没有卖笑的女郎;不见烟馆,找不到赌场。百事乐业,耕者有田。”据统计,当时来延安的学者、知识青年就有6万多人,他们被这里自由、平等、民主的宽松氛围深深地吸引着,由衷地感觉到延安才是中国的希望。

然而如何将革命愿望强烈、抗日热情高涨的知识青年快速培养成信仰坚定、思想统一、真正能为抗日服务的中坚力量?于是,延安抗日根据地相继创办了抗日军政大学、陕北公学、鲁迅艺术学院等专门培养各类革命干部的院校组织,面向全国招生。

古元就是在这样的革命浪潮中来到延安的。1938年10月,他先进入位于旬邑县的陕北公学学习,编入44 队,主要学习政治理论与军事课程,学期三个月。这里的生活环境异常艰苦,当地老百姓空余的窑洞就是学员们的宿舍,农民的打谷场和田间空旷的黄土地是他们的课室,吃着粗糙的小米饭,睡在铺着麦秸杆和苇席的地铺上。然而就在这所培训革命干部的特殊学校里,古元初次接触到了马列读本和《共产党宣言》,通俗易懂的文字饱含透彻高深的革命真理,给予古元极大的启发,马克思主义学说的先进性更坚定了他投身革命的信仰。于是,古元向组织申请,于11月11日正式加入中国共产党。

古元

很快到了1938年年底,陕北公学为期三个月的学习结束了,同学们被分配到部队、地方、学校、研究班等新的岗位,投入到紧张的革命工作当中。鉴于个人兴趣和专长,古元于1939年1月从旬邑步行来到了党中央所在地,成为延安鲁迅艺术学院美术系第三期学员。

鲁迅艺术学院是由毛泽东、周恩来、徐特立、艾思奇、周扬等人1938年2月联名发起的,并在《创立缘起》中指出:“艺术——戏剧、音乐、美术、文学是宣传鼓动与组织群众最有力的武器。艺术工作者——这是对于目前抗战不可缺少的力量。因之培养抗战的艺术工作干部,在目前也是不容稍缓的工作。”4月10日,鲁迅艺术学院正式成立,初设戏剧、音乐、美术三个系,后增设文学系,由沙可夫、周扬先后担任院长。古元所在的美术系教师有江丰、胡一川、沃渣、王曼硕、胡蛮、蔡若虹等,他们都曾在20世纪30年代经鲁迅亲自指导而从事木刻创作活动,抗战爆发后来到延安担任美术教员。美术系开设木刻课、宣传画课、美术史课、艺术欣赏课、漫画课、艺术理论等课程,为迅速培养文艺干部,学制一般为三个月,到古元所在的第三期时改为一年。延安当时受日本和国民党双方面的经济封锁,物资紧缺,美术创作条件极其有限,油画、水彩、国画等所需的颜料、墨、毛笔和宣纸等无从获取,只能到附近的山上伐木烧炭,用木炭在当地三五九旅生产的马兰纸上画素描。相比之下,木刻拥有较容易满足的创作条件,满山遍野的杜梨树木制坚硬,是十分合适的木板材料,废弃的铁丝、洋伞骨等可加工为简易的木刻刀。又因木刻可多次复制,便于抗战宣传。因此,抗战背景下,延安及各抗日根据地的木刻艺术发展极为兴盛,鲁艺的美术系几乎成了木刻系。

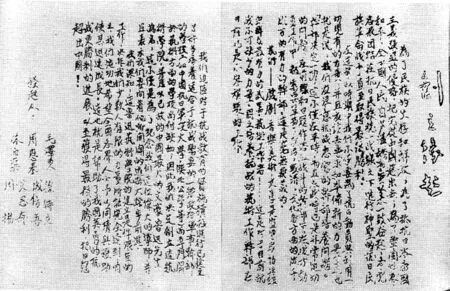

由毛泽东、周恩来、林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、周扬七人联合发起,沙可夫主持起草的《创立缘起》

古元在美术系学习时期,能够看到的美术类书籍也十分有限,由鲁迅选编的《凯绥·珂勒惠支版画选集》、麦绥莱勒的《一个人的受难》《引玉集》《苏联版画》等是那一时期对他影响较大的读本。德国版画家珂勒惠支的《组织反抗》《起义》《死神与妇女》《战争》等作品,以尖锐的形式将资本主义制度下被压迫者的凄惨命运和反抗精神表现得淋漓尽致。比利时版画家麦绥莱勒通过黑白的巧妙对比,揭露资本主义社会黑暗腐朽的本质。在两位版画大师的作品中,古元第一次如此清晰地在木刻艺术中感受到了穷人的屈辱、困苦、饥饿、疾病、痛苦、挣扎以及无奈的反抗,一种强烈的创作激情感召着他,迫不及待地以美术工作者的身份参与到中国现代革命美术的历史进程中,贡献自己的一份力量。

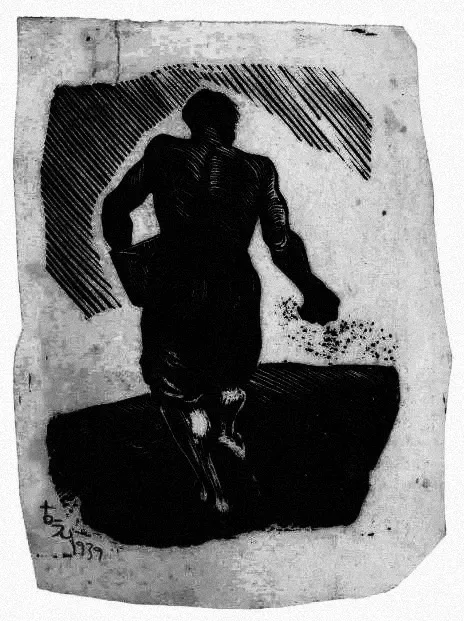

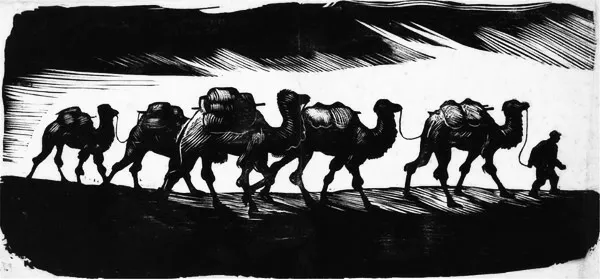

很快,古元的第一幅版画作品《游击队行军》诞生了!紧接着他又创作了表现鲁艺劳动场面的《开荒》《播种》《秋收》,表现劳动人民反抗日寇侵略主题的《青纱帐里》,表现初次在延安看到骆驼队后兴奋之情的《骆驼队》以及木刻连环画《自由在苦难中成长》。

这里需要指出的是,19岁的古元在未进入陕北公学之前,延安这座北方城镇在他的意识里是十分遥远且陌生的,只是通过当时的报刊得知中国共产党在延安建立抗日根据地的消息后,这里进步的思想、民主的氛围才召唤着他,吸引着这位激情澎湃的热血少年义无反顾地奔赴于此。因此,刚来延安时,古元并未曾想过要成为一名画家,他最急迫的想法就是在革命中献出自己的青春与热血,以最直接的方式参与到抗日战争当中。因此,我们不难发现,古元第一幅版画作品《游击队行军》的主题选择就非常鲜明地表明了作者的态度、立场和愿望,即希望游击队能够打胜仗,将日本帝国主义赶出中国。

《播种》1939年

《骆驼队》1940年

至此,南海之滨的热血少年转变为鲁艺美术系的木刻工作者,以手中的木刻刀加入到了这场轰轰烈烈的抗战进程中,古元的革命美术之路正式开启了。

“摇篮”——碾庄的创作岁月

鲁迅艺术学院的创作活动十分注重其社会服务功能,因此,经常会组织各类木刻展、漫画展等活动,将学员的最新作品贴到鲁艺的美术教室、附近的墙上乃至十字街头,供当地的老百姓观看,以此来检验其作品服务抗战的实用性。

古元从鲁迅艺术学院毕业后留校任教。1940年5月,应革命文艺应深入社会实践的战时需求,古元被安排到延安县碾庄乡担任乡政府文书,并负责文教工作。组织上希望他辅助乡政府干部搞好基层工作,深入劳动、熟悉群众生活后能用艺术的方式及时地反映边区生活的新面貌。几天后,古元和葛洛等四位同学一起来到这个只有42 户人家的村庄,与当地群众同吃同住,开始了一段难忘的“起步”时光。

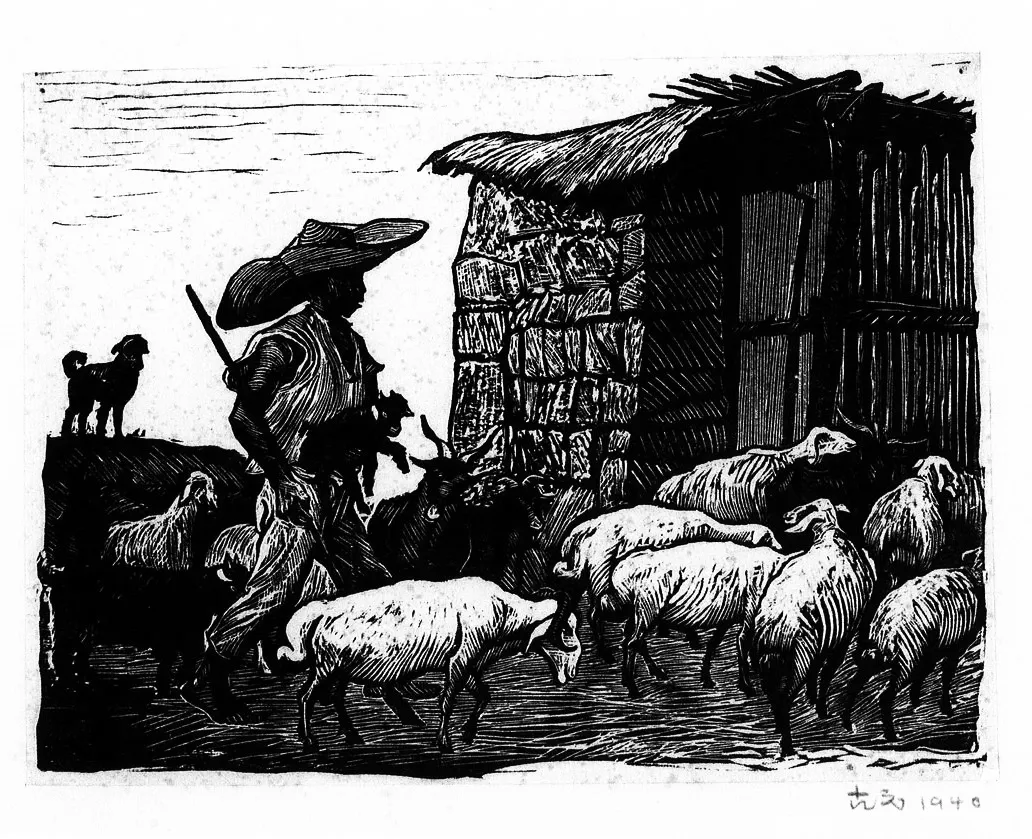

碾庄作为中国社会的一个细胞,这里的社会面貌、农民的思想和心理状态是陕甘宁边区政府领导下解放区农村的一个代表。古元来到碾庄后,一面要求自己尽快地转变角色,适应当地农民的生活起居习惯;一面积极地参与田间劳动,深入百姓当中,了解他们的心理。经过一段时间的仔细观察和了解,陕北当地的风俗人情、农民的审美趣味乃至42 户群众每个人的性格脾气、衣着特点和言语习惯,都像图钉一样深深地印在了古元心里。同时,他也发觉到了革命发生后农民的生活面貌与心理状况发生的变化。与他们朝夕相处的过程中,陕北农民身上所表现出的那种执着勤恳、憨厚淳朴、吃苦耐劳、乐观向上的精神品质深深触动着他,创作的热情不断滋长,他迫切地想用手中的木刻刀将碾庄的新鲜事物和边区老百姓的精神面貌一一呈现。这些在抗战的岁月中平凡而普通的生活场景,经由古元之手立刻呈现出几分安静与温情,《羊群》《牛群》《家园》《铡草》等农村小景都是古元这一时期的代表作。

据了解,碾庄除在读的孩童外,村里识字的只有一人。为了帮助农民扫盲,古元就在工作之余将农民生活中经常出现、使用频率较高的字绘制成识字画片,挨家挨户发到农民手中。忙完了一天的田间劳动,乡亲们盘腿坐在自家的炕头上,看到“水桶”“大公鸡”“大肥牛”“骡”“马”“羊”“猪”等形象逼真的画片,上面的人、景、物都是他们自身生活的写照,被古元刻画得惟妙惟肖、活灵活现,不禁啧啧称赞:“这不是刘起兰家的健牛吗?真带劲儿!”

随着跟农民感情的不断深入,古元也经常将自己新创作的木刻作品拿给农民欣赏,认真听取他们的意见。很多经典作品就是在当地群众的建议和指导下诞生的。一次,古元将刚刚完成的《羊群》拿给群众欣赏,老乡看了之后就指着画面说:“应该加上一只狗,放羊人不带狗,要吃狼的亏。”旁边的老乡补充说:“放羊人身上背上一条麻袋就带劲了!麻袋可以用来挡风雨,遇到母羊在山上产羔,就把羊羔装进麻袋里带回来。”古元欣然接受了老乡们的建议,完善后的画面果然较之前充实和谐了很多,也更有陕北黄土高原上的气息和韵味,更接近当地老百姓熟悉的生活。

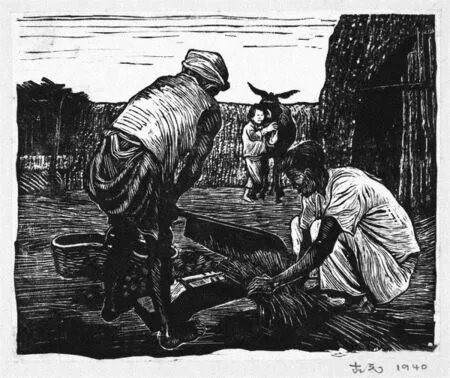

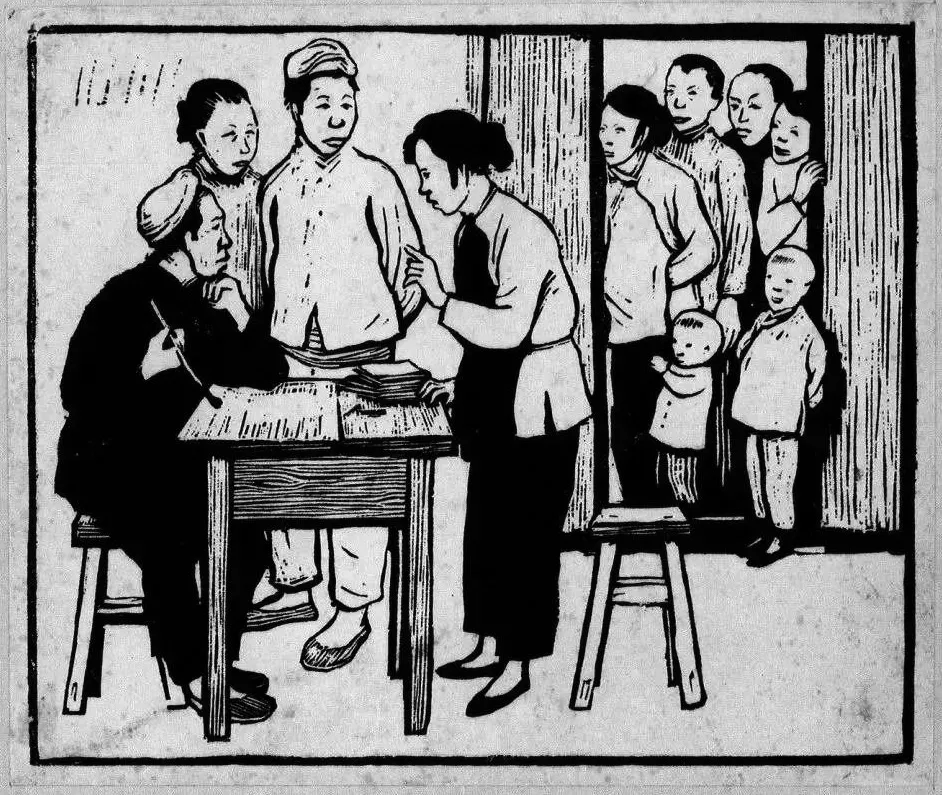

当他目睹这里的妇女来到区政府办公室,敢当着丈夫和公婆的面儿控诉自己遭遇的不公正待遇时;当他在简陋的窑洞改造而成的区政府办公室看到迥异于旧社会的衙门作风,办事人员聆听农民倾诉,给要外出的农民开具路条时;当他看到农民将谷子亲手倒进自己的粮仓而不再为交不起租子而犯愁时;当他看到农民在属于自己的土地上耕地、铡草、放羊、赶牛,过着丰衣足食的新生活时……古元被战争硝烟下这片黄土地上的新生景象深深触动了,经过他艺术化的表现和饱含情感的描摹,《离婚诉》《区政府办公室》《牛群》《羊群》《铡草》《入仓》等一幅幅反映边区农民生活新画卷的木刻作品出现了。

1942年10月,延安的木刻作品被周恩来带到重庆参加木刻展览,徐悲鸿在看到古元的作品后十分震撼,连连称赞。三天后,他在重庆《新民报》发表的评论文章《全国木刻展》中不无激动地写道:“我在10月15日下午三时,发现了中国艺术届中一卓绝之天才,乃中国共产党之大艺术家古元。”“古元之《铡草》可称为中国近代美术史上最成功作品之一。”无疑,当徐悲鸿因感觉到“中国新版画届已诞生一巨星”而不禁深自庆贺,并确信“古元乃是他日国际比赛中之一位选手,而他必将为中国取得光荣的……不过中国倘真不幸,没落到没有一样东西出人头地时,我且问你,你那世界主义,还有什么颜面”。显然,徐悲鸿被古元以《铡草》为代表的木刻作品中鲜明的民族风格与中国气派震撼到了。当左翼知识分子深受西方版画阴刻技术的影响依然在模仿中不断探索时,古元已经逐渐脱离了珂勒惠支、麦绥莱勒等西方版画中以阴影著称的表现方式。不难发现,较之《游击队行军》《播种》等早期作品,古元在碾庄的木刻创作一直在调整,从表现主题上看就已经有了鲜明的自觉意识,着力表现那些发生在陕甘宁边区的土地上、符合当地农民心灵愿望和审美趣味的场面和情节,因此,其作品已悄然散发出浓浓的陕北气息和中国味道。

《羊群》 1940年

《铡草》1940年

1941年5月,古元离开碾庄,回到延安担任美术工场木刻组长,兼任部队艺校美术教员。在碾庄尽管只有将近一年的时间,但这段和农民朝夕相处的经历使古元更加明确了为什么创作和为谁创作的问题。他细致地观察、及时地捕捉、设身处地理解农民、走进农民当中,碾庄的生活经验为他日后的版画创作提供了源源不断的艺术素材和想象基础。比如《减租会》就是古元在报纸上看到绥德地区的农民要求地主退回多交的地租后,根据碾庄农民的形象和心理活动而创作的。因此,古元在抗战胜利离开延安后曾两次回到碾庄,并在1980年代的回忆文章《起步》中将碾庄亲切地称之为自己艺术人生的“摇篮”。

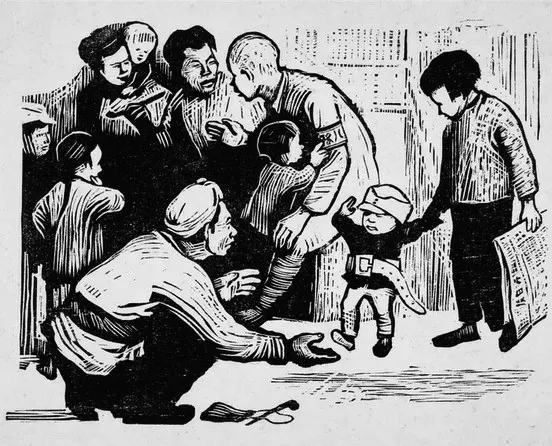

《离婚诉》(一) 1940年

《离婚诉》(二) 1943年

探索与突破:民族风格的形成

1941年,艾青以诗人的眼睛发现了古元,称他为“现实的孝子”,“最能把握现实的无穷的美的青年艺术家”。1942年,徐悲鸿以画家的眼睛发现了古元,称他为“中国艺术届中一卓绝之天才”。然而,对于刚刚二十多岁的古元来说,这些似乎来得“太早”的荣誉与肯定,并未使他沉浸与止步。他依然默默地、持续耕耘在木刻创作的土壤中,潜心探索,拓宽表现题材、提升表现的方式与水准,寻找时代现实与艺术形式之间最佳的契合点。

1942年5月,古元应邀参加了在杨家岭举行的延安文艺座谈会,毛泽东在总结会上发表了对中国文艺产生深远影响的《在延安文艺座谈会上的讲话》。一星期后,毛泽东又亲自来到桥儿沟的鲁迅艺术文学院,号召广大师生到“大鲁艺”学习,并说:“‘大鲁艺’就是工农兵群众的生活和斗争。广大的劳动人民就是‘大鲁艺’的老师。你们应该认真地向他们学习,改造自己的思想感情,把自己的立足点逐步移到工农兵这一边来,才能成为真正的革命文艺工作者。”古元深受启发。如果说此前他的木刻创作还更偏向于个人朴素情感的感性表达,那么《讲话》发表后,古元则开始了在“艺术创作面向人民大众”的道路上更为理性地探索与思考,寻求现实与艺术的有机融合。

1943年春,古元和艾青一起参加了边区合作社的运盐队。一个月的运盐过程中,古元在途中体验了“三边”的农村生活,同时也尤为注意搜集当地百姓喜闻乐见的民间文艺素材。在靖边县,他在村民的窑洞里看到了农民自己创作的窗花。这种来自民间,灵巧生动、形式多样、朴素中带有几分稚拙的花样图案,表现了农民对美好生活的热切向往,也反映了边区群众对艺术的喜爱和追求。这段经历不仅开阔了古元的艺术视野,也激发了他寻求窗花艺术与边区农民新生活之间的有机融合。一个月后,在陕甘宁边区文教大会的陈列室里,人们看到了由古元创作的24 幅木刻窗花,其中尤以大型窗花《合作社》备受注目。

1943年秋,古元又来到驻扎在南泥湾的部队营地——三五九旅,参观这里的木工厂、铁工厂、造纸厂、制鞋厂、砖瓦厂等。当亲眼目睹曾经的不毛之地、荒凉山坡摇身一变,成为生机无限、水稻丰收、牛羊成群的一派江南景象时,他深深地被战士们自力更生、艰苦奋斗的劳动热情和吃苦精神所感动。返回鲁艺后,为人熟知的《部队秋收》《练兵》等反映南泥湾风光与三五九旅精神的版画作品诞生了。

毛泽东在中共六届六中全会上提出了“民族形式的马克思主义”问题,呼吁延安的文艺知识分子创作“新鲜活泼的,为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风与中国气派”的作品。尽管古元在碾庄的创作实践就已经开启了对木刻艺术民族形式化的探索,但仅仅还处于个体化的摸索阶段。他早期的木刻创作明显受到西方版画传统的影响,注重表现体积和明暗光影,画面整体看来比较暗沉。当边区的农民欣赏不了,反问画面中的人物为什么脸上“长毛毛”“有道道”,并形象地称其为“阴阳脸”时,古元清醒地意识到这种来源于西方的美术表现形式不符合当地群众的欣赏习惯。为了更好地实践鲁艺“服务人民”“服务抗战”的创作主张,他“忍痛割爱”,开始从中国古代木版年画中汲取精华,借鉴陕北剪纸、窗花等民间艺术的表现方式,逐渐摸索出以圆刀阳刻为主、用单线的轮廓和简练的刀法表现对象的一套简洁明快、清新洗练、具有浓郁民族特色与陕北风味的版画风格。这在《军属秋收》《练兵》《宿营》《逃亡地主又归来》等木刻作品以及《合作社》《识一千字》《讲究卫生》《人兴财旺》《拥护咱们老百姓自己的军队》等套色年画中均有体现。

这里值得一提的是,《讲话》后古元将之前一些的版画作品进行了二度创作,对比两幅《哥哥的假期》与《离婚诉》,我们明显可以感受到古元美术表现方式的转变。可以说,他以自己的美术实践践行着毛泽东“创作百姓喜闻乐见的”美术作品的革命号召,以全面地反映人民、为人民喜爱的一大批木刻作品生动再现了民族形式与革命美术的水乳交融。与同时期西方社会、中国国统区等地的木刻作品相比,古元的木刻版画天然具备了浓郁的陕北风情和陕甘宁边区军民联合抗日的精神状态,形象地刻画出了中国人自己的面孔,并且做到了“人有其性情、人有其气质,人有其形状、人有其声口”,触手可及,如在目前。可以说,在1940年代初期的中国现代版画史中,古元独具一格的木刻艺术开启了一代新风。

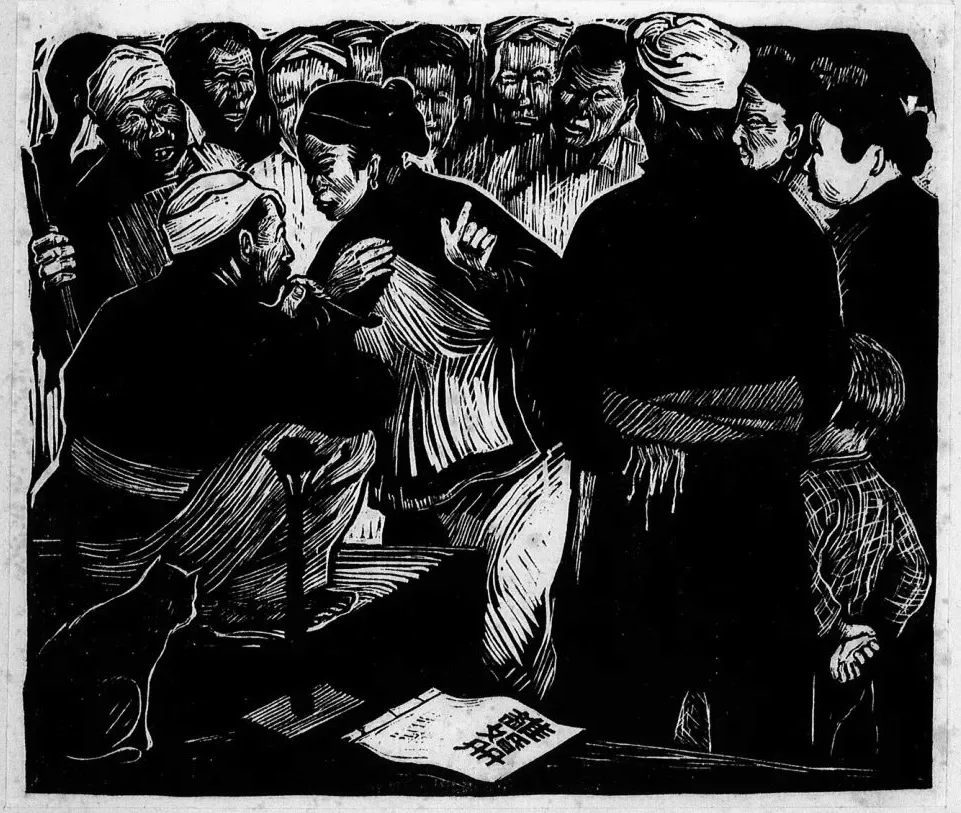

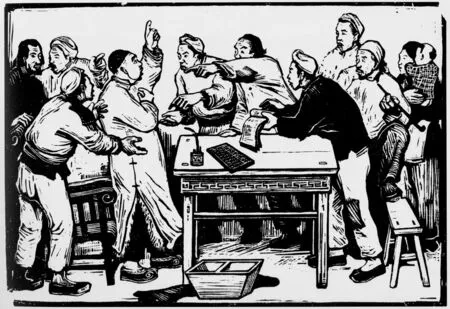

随着对边区生活了解的不断深入,古元越来越能够以边区劳动者的姿态和心情来表现这里的新鲜事物了。他一面调整并修复着自己的表现方式和创作思路,一面寻求题材的进一步开拓和创新。在《减租会》《马锡武调解婚姻诉讼》《老炊事员的寿辰》《人民的刘志丹》等古元鲁艺后期的作品中,明显可以感觉到作者对题材的挖掘和开拓更为深广,更具洞察力。他敏锐地捕捉到了边区社会政治生活、法律建设、民主建设、军民关系等各个领域的细微变化,并及时地用木刻艺术将其生动呈现。如在《减租会》中,通过地主与农民矛盾最激烈的一个典型场景,将地主的语言、农民的控诉和心理表现得惟妙惟肖,在有限的叙事维度和静态的画面中为人们呈现了无限的想象空间,以静制动,以有限表现无限。这是古元木刻鲜明的特征,亦是他将民族形式发挥到极致而达成的效果。

《哥哥的假期》(二) 1942年

《减租会》 1943年

结语:新的征程

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当全国人民沉浸在抗战胜利的欢呼声中,以毛泽东为代表的中共领导却肩负着建立一个新中国的使命而开始了另一场新的征程。11月,组织决定由周扬、沙可夫、吕骥等率领鲁艺师生分批撤离延安奔赴东北,古元再次背起行囊投身于解放战争的洪流之中。

至此,古元在延安鲁迅艺术学院七年的美术创作活动结束了,然而,古元木刻创作中的革命精神和民族气质却有增无减,它们早已融入血液流淌在其一生漫长的创作过程中。从《焚毁旧契》《破获地主武装》《人桥》《打过长江》《秋收》《北京劳动人民文化宫》《刘志丹和赤卫军》《探望老房东、老战友》等一系列解放战争时期和建国后的木刻作品中,人们都可以清晰地感受到古元以其一生的创作实践生动地示范了如何处理好“艺术”“自我”“人民”“时代”之间的关系。

回顾古元延安时期的美术创作道路,可以说,古元是抗战时期革命美术发展过程中的新生力量和典型代表,他的成长历程也印证了以他为代表的一批革命文艺工作者的成长心路,见证了中国共产党在陕甘宁边区的改革历程。古元不仅以木刻为载体歌颂了边区政府领导下解放区的新事物、新政权、新生活和这片土地上人民的新的生活状态,而且架起了一座解放区与国统区、西方世界沟通的桥梁,是外界了解解放区的一面镜子,同时也映射出边区政府与人民身上一种积极、健康、向上的精神面向。

古元鲁艺时期木刻创作的独特性,表现在他用木刻的艺术语言最早歌唱了和平民主的陕甘宁边区。在他的作品中,受尽千年封建压迫的翻身农民形象得到了生动的表现,劳动人民成了绘画的主人公,并在自然当中表现劳动人民与土地之美,凸显劳动者主体。如果将这一系列诞生于延安时期的视觉形象串联起来,那就是一部生动地反映先进思想与落后环境顽强抵抗的历史画卷,是一首描写边区饱受苦难的普通劳动者刚刚迈进新时代的抒情长诗,是一抹在黑暗无比的神州大地上最先涌现出来的耀眼的希望曙光。

古元善于在司空见惯的平凡事物中发掘美、表现美、歌颂美。在传统士大夫笔下,乡土中国总是以田园牧歌式的姿态成为抒情言志的载体,农民在作家笔下往往处于被审视与被同情的位置,成为僵化的、没有丝毫情感温度的“他者”。但在古元的作品中却始终洋溢着与农民共生的情愫,《播种》中边区农民迈着坚定的步伐耕种在自己的土地上,《入仓》中妇女跪着捡起掉在地上的谷粒,《运草》中战争硝烟下边区和平的气象和农民扬鞭而起的喜悦和满足……古元既在记录边区崛起的农民面貌,又在表现自己内心的激动之情,这种与农民的情感交织在一起的情愫时刻回荡在其作品中。

古元从不机械地再现生活,而是深情地表现时代。古元不是观察生活,而是将自己作为劳动者融入进西北的乡土之中,融入进陕甘宁边区劳动者的日常生活里。迥异于旧社会衙门封闭威严而散发出和谐、明朗、民主氛围的《区政府办公室》,不听一家之言而更注重调查取证的马锡武式的《调解婚姻诉讼》,农民终于可以指着地主的鼻子诉说不公、要求减租退租的《减租会》……这些今天看来极其普通的生活场景,都是一个土地之子精心取舍、广积薄发的结果,而非纯自然主义的照抄与临摹,这些作品共同再现了解放区的蓝天下旧思想、旧事物、旧政策的毁灭与新思想、新事物、新政策的诞生的重要历史时刻。

古元的独特性更在于他对艺术形式的不断探索、开拓与创新,对自我的不断反省、修正与调整,他和他的美术创作始终与人民站在一起,与时代共生,与现实同在。翻阅《古元纪念文集》,几乎每个熟悉他的同事、战友、学生和亲人对其评价都是惊人的相似,和蔼可亲、容易相处,“似乎从来不知道自己取得了多么大的成绩似的”!然而,友好可亲、与人为善的古元在艺术创作中却异常坚定地保持着自己的创作原则和艺术信仰,那就是始终以人民和热腾腾的现实生活为师,为人民和时代服务!