艾青的延安岁月

——一位党的文艺工作者的诞生

2020-03-06马正锋湘潭大学文学与新闻学院

马正锋 湘潭大学文学与新闻学院

1941年3月至1945年9月,四年又六个月,是艾青在延安生活和工作的时间。在此期间,艾青满怀期待地参加了“延安文艺座谈会”,经历了“整风运动”,见证了“中国共产党第七次全国代表大会”的胜利召开;艾青写了文艺杂文《了解作家,尊重作家》,也写了诚意满满的《我对于目前文艺上几个问题的意见》;艾青认真创作了《雪里钻》《吴满友》这样的转型之作——尽管自认为是失败的,也创作出《我的父亲》《少年行》和《时代》等极富深情和艺术性的诗歌……

延安之前:动荡岁月中的热血诗人

艾青,原名蒋正涵,字养源,号海澄。1910年3月27日出生于浙江金华畈田蒋村。艾青幼时不被家人尤其是父亲所喜,五岁前寄养在村中贫妇大叶荷(即“大堰河”)家,没有人知道这段岁月将成就一首现代中国的经典诗歌——《大堰河,我的保姆》。艾青六岁开蒙,随后于乔山小学、育德小学、长山小学、金华师范学校附小等校完成小学教育。1925年9月考入浙江省立第七中学,1928年9月考入杭州国立艺术院绘画系,1929年初受林风眠院长鼓励,赴法国勤工俭学,立志成为一名美术家。

由于自幼接受新式的教育,艾青受“五四”的影响很大,这种影响在文学方面尤甚。他很早就开始阅读新文学作品,“五四”标榜的个性解放和叛逆精神,也让他佩服。国外译介小说进入了艾青的阅读视野,屠格涅夫成为他较早阅读并爱上的外国作家。或许是因为自己出身农乡,《猎人笔记》笔下乡村风景和平民命运常常让他感动。除文学作品,艾青还能从父亲那里读到《申报》《东方杂志》等时新报刊和杂志,对于政治时事有也一定程度的了解。1920年代的重要政治事件也给年轻的艾青带来过震动,这其中包括几件他亲身经历的事情。1927年,“北伐”节节胜利,北伐军抵达金华之后进行了一系列的宣传和动员。新式军人面貌一新,令他非常羡慕,于是动了去考黄埔军校的念头,不过后来因为父亲不支持而没有成功。不久,国内形势急转直下。4月,蒋介石发动“四一二政变”,第一次国共合作破裂,随即就开始大规模屠杀共产党。6月,艾青的校友、当地中共负责人钱兆鹏被捕杀。紧接着,军队以搜查同党的名义,在他的学校展开大搜查。如果不是当时灵机一动,将《唯物史观浅说》藏起,那时的艾青就可能落个进监狱乃至被处死的命运。

1929年春,艾青从杭州出发,经由上海、香港、西贡、科伦坡,取道苏伊士运河,穿过地中海,到达法国,在马赛靠岸后,再辗转陆路,历时一个多月,来到了巴黎。然而,巴黎的生活并没有想象中的浪漫。在稍早几年,徐悲鸿、林风眠以及林文铮等人在巴黎时,尚能进入专门乃至顶级的美术院校或者著名的美术工作室来学习和实践,回国之后也很快得到政府要员以及业内名家赏识,甚而能很快出任美术专门学校的教授乃至校长。相较于此,自费出国留学的艾青在巴黎的经历则大大不同,他在衣食住行和读书学习等各方面遇到了严峻挑战。由于父亲中断了寄款,他一到法国就开始了半工半读乃至于以打零工为主的生活。勤工俭学、看画展、读闲书、写写画画是艾青在巴黎三年的主要活动,孤单、自卑则是他这一时期的精神常态。这虽然艰苦,但也不是不能忍受。然而,当资本主义经济危机席卷全球,法国安能幸免?法国民族主义日渐高涨,政府和民众对于外国人,尤其是弱小国家的外国人的歧视越来越严重,艾青在经济上更为拮据,在精神上则有着日渐强烈的弱国屈辱感。1932年年初的某天晚上,有法国人向艾青大吼:“中国人,在法国不要讲中国话,讲法语!”这时,艾青意识到自己不能再从这个国度得到什么了,回国的时候该到了。

1929年,艾青在巴黎

1932年1月28日到3月上旬,经过一个多月的旅程,艾青终于抵达上海。在1932年春天留学归来之后较长的一段时间里,艾青的人生远谈不上顺利。

归国伊始,艾青在老家短暂休整。在热衷“功名”的老乡亲们看来,留洋归来的蒋家少爷仍旧无权无钱,令人惋惜。

同年5月,艾青逃离了令人窒息的畈田蒋村,抵达上海,与一班美术青年组织春地艺术社,立意开始自己的绘画生涯。6月,春地艺术社举办画展,吸引了鲁迅的目光。随着一批介绍性文章的发表,艾青在上海开始有了些名声。7月,在春地艺术社的一次活动中,由于在现场发现了带有“镰刀和锤子”的宣传物,艾青与他的青年伙伴们同时被捕。根据江苏省高等法院第三分院的起诉状,春地艺术社被认定为“左翼美术联盟之机关”,是“以危害民国为目的而组织之团体”。

从1932年7月入狱到1935年10月出狱,艾青坐了三年又三个月的监牢。那时候,艾青最多只能算是一名期待凭文艺改造国民精神的热血青年,很难说有什么共产主义思想(他加入中国共产党要在十多年之后),却因“赤化”嫌疑而进了监牢——这或许不是巧合。不能说是因祸得福,但正如艾青晚年的回忆文章《母鸡为什么下鸭蛋》所述,入狱后艾青与绘画断了联系而接近了诗。艾青说绘画擅于表现固定的东西,而诗却可以写流动的、变化着的事物,和绘画相比,诗的容量更大。在监狱里,通过诗,艾青回忆、思考、控诉和抗议,诗歌由此成了他的人生信念和力量源泉。

1935年12月,艾青遵从父命,与表妹张竹如结婚。婚后,艾青的生活负担变得更大,他辗转江苏、浙江、上海等地,频繁地变换工作。1936年上半年,艾青在江苏常州武进女子师范学校担任国文、美术教师,由于观念新潮,他虽然得到学生欢迎,却让保守的校监不满,学期结束后没有获得续聘。暑假,艾青携妻子到上海,专职写作并兼职美术老师以谋生。当年11月10日自费出版个人诗集《大堰河》,随即在上海文学界引发重大反响。茅盾、胡风、杜衡等人都对这本诗集给予了高度评价。一时间,艾青成为上海文学界最引人瞩目的青年诗人。

1937年上半年,艾青在上海《天下日报》担任文艺副刊编辑,此时亦开始与胡风、戴望舒、田间等人有了密切交往;年中,艾青前往杭州蕙兰女中任教,“七七”事变爆发当天,张竹如生下一个女孩,艾青为其取名“七月”。由于战事不利,年底艾青携妻子从金华辗转来到当时抗战中心城市武汉。没几天,报上就传来了南京失陷的消息,随后富阳、杭州相继落入敌手。国土大片沦丧,百姓流离失所,政府应对不力,写作成了这位悲愤交加的年轻诗人的必然选择。年末,他写下《西行》《忆杭州》,以及业已成为中国现代文学经典之一的诗歌《雪落在中国的土地上》。在武汉的一个多月(约1937年12月10日至1938年1月27日)的时间里,除了抵武汉初的几篇文字外,艾青的主要工作是与“七月”诗派的同人策划和主办“抗敌木刻画展览会”。为此,他专门撰写了《略论中国的木刻》一文。艾青还热心参加“七月”诗派组织的其他活动,包括以“抗战以来的文艺活动动态和展望”为讨论主题的座谈会。或许是受到了武汉热烈的文化抗敌气氛的感染,他于1938年1月17日写下《我们要战争——直到我们自由了》。

在武汉没待多久,受胡风推荐,艾青夫妇与田间、聂绀弩、萧军、萧红、端木蕻良、李又然等,一道乘火车赴临汾山西民族革命大学任教。由南而北的旅行大概花了十天。旅途肯定不舒适——“完全是逃难性质的”——艾青后来回忆,这次短途旅行却让他看到了真正的广大的中国。故乡金华与北方、与黄河、与中国合为一体,雪落在中国的“土地”,或者说土地的“中国”,在其诗中得以真切呈现,它们是此间所作《补衣妇》《乞丐》《北方》《手推车》《风陵渡》等诗中的“土地”/“中国”。随着山西对日战事持续吃紧,到临汾不到半个月,艾青与朋友们就不得不离开。尽管延安近在咫尺,但艾青似乎没有做好准备。在西安的“抗日艺术队”待了月余,艾青携妻子返回武汉。

时值1938年春夏,武汉俨然成为全国抗战的中心城市,文化界抗战活动如火如荼地开展着。3月27日,“中华全国文艺界抗敌协会”在汉口成立;5月初,新文学元老、青年导师,曾经广受青年作家尊重与欢迎的周作人附逆,《抗战文艺》1 卷4 号刊出茅盾、郁达夫、老舍、胡风等18 位作家联名的《给周作人的一封公开信》……艾青参加了“七月”的一些活动,但与“文协”并不很紧密——他还不算是文学活动家,不过就在这时期,艾青写下了另一首传世之作《向太阳》。可以说,现代中国最好的“土地”与“太阳”书写者形象,在《雪落在中国的土地上》与《向太阳》两首诗歌中确立。

第二次客居武汉,正值抗日战争初期,日军残暴狰狞,中国军队胜少负多。一方面,平型关大捷与台儿庄战役的胜利,鼓舞着军民士气,国民政府“抗战建国”的方针亦让国民对未来怀有希望;另一方面,日本空军频繁轰炸武汉,虽有“四二九”空战大捷,但更多时候则是焦土与死难,6月中旬开始的武汉保卫战更是惊心动魄。诗人诚然可以写诗,只是战争的残酷与生命的卑微,总让人觉得笔力苍白——现实呼唤新的、更有力量的写作。武汉虽然是抗战的中心城市,艾青的诗歌诚然广受读者和批评家的赞誉,但艾青在此间似乎并不安稳。他没有固定的工作,参与“七月”诗派的活动也多是兴趣和责任使然,对于他的经济物质的帮助微乎其微。在战时拖家带口,艾青饱尝生活艰难。7月下旬,艾青向胡风道别,前往设在衡山县的湖南省立乡村师范学院担任国文教师。

战事仍旧不利,武汉失守,长沙大火,衡阳岌岌可危。11月13日,艾青带着妻子出发前往桂林。因为诗人番草的介绍,艾青受聘《广西日报》“南方”副刊主编。11月17日,艾青写出了广为传颂的名诗《我爱这土地》。桂林乃国民党桂系军阀之大本营,大批文化人此时撤到此地,作为成名诗人,艾青受到了大家的欢迎。虽然也掣肘于桂系的政治力量,但作为“南方”副刊的主编,为抗战,为文艺,艾青仍勉力工作。

1939年5月,张竹如回金华待产。这时,艾青曾经的女学生韦荧出现,掀起了艾青内心的波澜。张竹如闻讯,不顾临盆将近,从金华赶回桂林,尝试保卫自己的婚姻。桂林文艺界对于艾青的这些感情纠葛非常气愤,艾青不见容于文友,又对不住张竹如,遂搬到桂林郊外居住。不几天,他接到湖南省立乡村师范学院的聘书。艾青原本的计划是这样,一方面送韦荧到衡阳并了断与其恋爱关系,另一方面则拜请好友阳太阳护送张竹如母女到新宁的乡村师范学院。然而,认为与张竹如的婚姻无法继续下去的念头始终盘踞脑中,结果韦荧并没有留在衡阳,而是和艾青一起来到了新宁。张竹如则在前往新宁的路途中,产下一子。到达新宁后,或许是因为艾青的决绝和阳太阳夫妇的劝说,张竹如接受了事实,在休整月余之后,于年底返回金华,成全了留在新宁的艾青与韦荧。

新宁位于湘西南,与广西桂林接壤,多山地、丘陵,是典型的南方山城,境内山与扶夷江较为有名。此地较之衡山更为闭塞,自然环境原始,民风淳朴与彪悍兼具。在新宁,能够和艾青进行精神和思想交流的人很少,朝夕相处的是刚满17岁的文艺女青年韦荧。就是在这样的自然与人文环境中,艾青延续了自衡山开始的诗艺探索,并将之推进到更深的境地。尽管在新宁停留的时间不足十个月,艾青创作力旺盛,《诗论》在此间编定,第三部诗集《他死在第二次》在1939年12月出版,而第四部诗集《旷野》中的大部分短诗也在此时完成。

1940年4月,艾青接到陶行知的聘书,赶赴重庆北碚育才学校任教。从5月底到达,到来年3月离开,艾青在重庆这座大后方的中心城市待了十个月。6月,艾青在重庆出版的《中苏文化》发表了他此一时期的代表性诗作《火把》,轰动了整个大后方诗歌界,他的诗名再进一步,在青年诗人当中的威望也达到了极高的程度。9月下旬,在胡风的引介之下,艾青见到了周恩来。事实已经证明,这是一次改变艾青人生的会面。在重庆的文化人根据中共的安排,或去香港,或去延安。艾青此间多有踟蹰,但最终在1941年1月底决定赶赴延安。实际上,1月5日震惊中外的“皖南事变”爆发,国共关系非常紧张,国民党对进步文化人和知识分子的监控也愈加严格,重庆已经不如先时那般了。周恩来全程关注着艾青的行程,不但资助旅费,在他抵达之前还打了电报到延安方面注意安排接待工作。共产党人的真心实意,深深打动了艾青。

艾青诗集《旷野》

1936年6月,美国记者斯诺来到西安,决意探访神秘的苏区。10月19日,中共中央抵达陕北吴起镇,中国红军长征结束。稍后,斯诺在保安采访了毛泽东。10月底斯诺返回北京,开始撰写后来结集为《西行漫记》的系列文章。12月12日,西安事变爆发。1937年7月,卢沟桥事变爆发,抗日战争全面打响。10月,Red Star Over China 在英国伦敦出版,在西方世界引起了巨大轰动。1938年2月,由胡愈之策划,多人合译,以复社名义出版的Red Star Over China中文全译本在上海出版,随后风行全国,延安之“中国红都”的名号响彻于全国热血青年的脑海之中。早在1936年10月,国统区最有名的女作家丁玲已经在中共的周密安排下来到延安,受到了中共中央的高度礼遇,此可谓拉开了文艺知识界人士奔向延安的序幕。艾青在山西临汾的民族革命大学时,曾与丁玲率领的西北战地服务团有过交集,而在离开民族革命大学时,艾青也曾有机会于1938年的春天由西安转赴延安,正如同行的好友田间、李又然那样,或许当时的艾青,并没有做好准备去迎接延安的新世界。不过,等到艾青再一次获得奔赴延安的机会时,他接受了,尽管也仍旧有疑虑,但是左翼批评家不间断的示好,周恩来的人格魅力,都是实打实的,更何况,艾青年轻的妻子韦荧向往着延安,全国的热血青年都向往着延安……

在延安:一位党的文艺工作者的诞生

1941年3月8日,艾青等来到延安。两天后,张闻天和凯丰专门设宴接待,除了表达欢迎,还为艾青等人安排好了新的住处;在咨询和参考艾青本人的意见之后,为他安排了新的工作,因为艾青与何其芳曾有过笔墨纠纷,这时何其芳担任着“鲁艺”文学系系主任,所以当主管延安文艺工作的洛甫让他在“文抗”与“鲁艺”之间择一时,艾青选择了“文抗”,先是作为驻会作家,后来还当选了延安分会理事。曾鼓励并资助艾青来延安的周恩来,专门在某个午餐时间找他共桌谈心,其时又认识了另一位党内高级将领陈毅,两人还讨论了一会儿诗歌写作的问题。对初来乍到的艾青而言,延安平易、诚恳、真挚、热情,他自觉而真诚地投入到延安的文艺怀抱:成为延安“星期文艺学园”的主讲老师,专门讲自己擅长的诗歌写作;在文协延安分会的新一届会员大会中担任主席团成员,并当选为理事;参加各种文艺座谈会和研讨会,积极发言交流……

1941年6月17-19日,周扬的《文学与生活漫谈》发表在《解放日报》,这篇文章基本上是对此前《鲁艺艺术工作公约(十条)》的说明。8月1日,萧军、白朗、罗峰、舒群、艾青五人联名发表《〈文学与生活漫谈〉读后漫谈集录并商榷于周扬同志》,发表在《文艺月刊》上。艾青曾回忆说对那时的周扬印象还不错,只是当时还没有去鲁艺授课。

此次论争稍后即以毛泽东给萧军去信,并与作家们面谈而平息。这段经历使得艾青对于延安文艺界人事之间的关系及其与中共领导人之间的关系,有了更深的体会,而基于对毛主席的信任,艾青努力地做着转变。

1941年8月,艾青写了两首不错的诗歌《我的父亲》和《少年行》,9月又完成了《雪里钻》。一心写作《雪里钻》这首符合革命文艺要求的长诗,说明延安已经对艾青有所影响。10月,写《强盗与诗人》。11月,写《毛泽东》,这可能是第一首由成名诗人写作的歌颂毛泽东的诗歌。12月,完成《时代》,对自己进行惊心动魄的灵魂之拷问:在一个伟大的时代里诗人应该如何全身心地将自己奉献出来。同月,艾青还完成了一篇重要的诗论文章《语言的贫乏与混乱》,提倡写诗的真实,而当时最大的真实就是“诗人要鞭策自己,把自己的情感和思想与正经历着的革命事业联系在一起,日夜为这事业而痛苦着去寻觅真实的形象、真实的语言、真实的诗”。

1942年2月,艾青发表《坪上散步——关于作者、作品及其他》,因为都是一些断片和碎章,这篇文章有些混乱,既批评作家、又批评批评家。1942年3月9日,丁玲发表《三八节有感》。两天后,艾青发表《了解作家,尊重作家》。《了解作家,尊重作家》一文强调真实,强调作家对于社会改革的重要性。此外,艾青在文中所引用李白的“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州”,从来就不是他所说的乃表达了“古代人爱作家的精神”,虽然“爱作家”显然体现了他期待作家应该在延安有更高的地位,而这其实与周扬《文学与生活漫谈》中说一方面作家不应该特殊,另一方面又认可理解作家的重要性的辩证论点相比,不见得更有说服力。《解放日报》的文艺专栏在随后的一段时间里,又发表了罗峰、王实味以及萧军等人更尖锐的文章。4月初,毛泽东给艾青写信让他收集有关文艺的反面意见。艾青写好初稿,毛泽东又请他过去谈论,并给出意见。4月23日,艾青的《我对于目前文艺上几个问题的意见》完稿,并于5月15日发表于《解放日报》,此文无论是思想上,还是行文语气上,与周扬的《文学与生活漫谈》都有所接近,除了更强调艺术呈现的技巧之外,关于文艺与政治的观点与周文也相差不多。5月,延安文艺座谈会召开。6月,延安开始批判王实味。期间,艾青撰写《现实不容许歪曲》,以整版篇幅发表在《解放日报》。这篇文章涉及文艺的地方不多,艾青批评了王实味强调艺术决定革命速度乃至成败的观点,认为“今天,艺术家必须从属于政治”,后者恰恰是《讲话》的核心观点,也是艾青较早前的《语言的贫乏与混乱》和《我对于目前文艺上几个问题的意见》两篇文章观点的自然延伸。至此,应该说在思想感情上,艾青已经理解并接受了《讲话》精神。

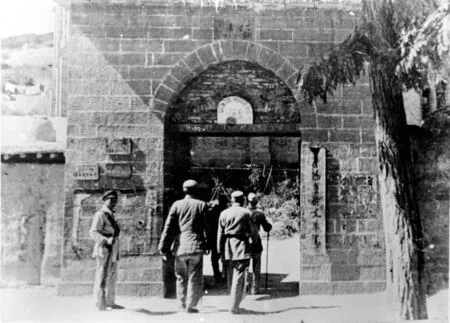

鲁迅艺术文学院大门(摄于1942年)

1942年8月,艾青投入“街头诗”运动,并为之撰写了一篇《开展街头诗运动》。略微遗憾的是,艾青不是一个理论家,他没有构建一篇长篇理论文章的能力,这是一篇诗论体文字。1943年2月,吴满有被评为边区劳动模范,艾青响应中宣部文化下乡的号召,开始写作《吴满有》,为此他多次到吴满友家中与之交谈。尽管在这之前,艾青诗作中不乏农民的形象,但如此近距离地观察一个农民,并以其为写作对象,在他以往的写作中并不多见。《吴满友》发表后得到了一些好评,但艾青也知道这首诗在艺术上并没有特别成功,他也进一步体会到了真正践行《讲话》的难度。3月,艾青到“三边”(定边、安边和靖边)采风下乡,收集民间窗花;艾青还到南泥湾参观、学习、劳动,结识王震。下乡回来,艾青到中央党校三部报道学习。1943年下半年至1944年,艾青还写作了《论秧歌剧的形式》《窗花剪纸》《汪庭有和他的歌》等民间文艺研究论文,真心实意地取法民间艺术。1944年11月,艾青获“中央直属机关模范”称号,1945年1月,又获得“甲等文化模范”称号。在中共中央党校劳动英雄模范工作者选举总筹备委员会所撰写的获奖者事迹介绍中,艾青的主要贡献有三:1.撰写长诗《吴满友》,践行文艺为工农兵服务的方向,完成个人写作的重大转变,宣传了边区的经济建设,吸引青年对延安的向往;2.参加并领导秧歌队,表演秧歌剧,给予观众很大的教育;3.撰写《论秧歌剧的形式》,总结秧歌活动的经验,教育了文艺工作者。

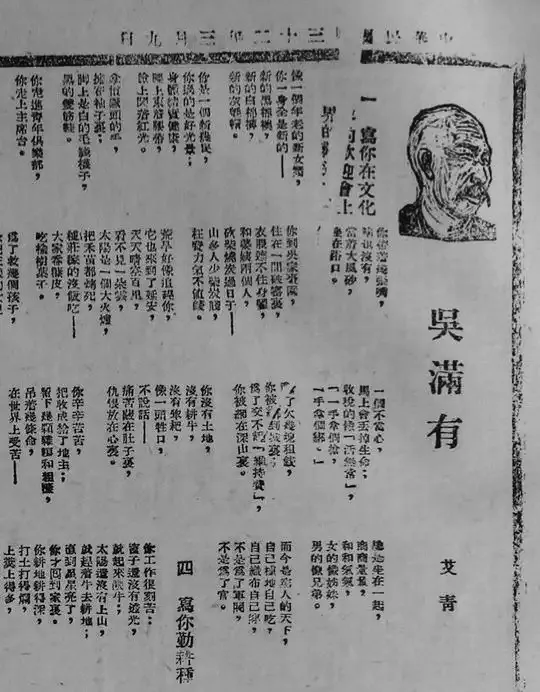

艾青长诗《吴满有》 刊于1943年3月9日《解放日报》

为配合整风运动,延安文抗于1943年春解体,作家们陆续下到基层。在丁玲的回忆中,艾青自称“独立大队”,不属于任何“宗派”。如果有的话,就是“人民派”,朱德曾对他说过的那句“我们的韩荆州是工农兵”早已为他理解、接受并牢记了。到1945年春天,身为党的文艺工作者,艾青经历了“整风运动”,还获评为党的“甲等文化模范”,当他接到“鲁艺”任教的邀请,当然不会拒绝,因这是党的工作安排。需要指出的是,当年联合艾青等人共同署名发表与周扬商榷文章的萧军,比艾青稍早一点也到了“鲁艺”。在“鲁艺”期间,艾青主要教授“五四”以来的新诗发展史和诗歌写作。根据萧军的日记,艾青新诗发展史的课程有些“专门”,学生听起来有一定难度,甚至觉得“无味”。不过,他的诗歌写作课得到了欢迎,凡尔哈伦、普希金、惠特曼等是艾青爱讲的诗人,他也常以自己的写作经验现身说法,学生们都听得很认真。

日本投降之后,鲁艺不久分成了三块,一块留在延安,另两块则分为东北和华北,艾青被任命为华北文工团团长,带领一批延安文艺工作者来到张家口。不久,根据当地安排,华北文工团并入华北联合大学,称文艺学院,艾青担任副院长。从此时到新中国成立,艾青主要都在河北,他还参加了“土改”,并为之创作了组诗《布谷鸟集》,他已经转型为合格的党的文艺工作干部。1949年2月,解放军进入北京,艾青即到中国人民解放军军事管制委员会文化接管委员会工作,并担任国立北平艺专的军代表。随后,在6月的政协会议筹备会、7月的中华全国文学艺术工作者代表大会、9月的中国人民政治协商会议第一届全体会议等新中国成立前一系列重要的会议中,凡与文艺相关的,艾青都扮演了重要的角色。10月,《人民文学》创刊,艾青任副主编。1950年4月,艾青参加了由多个社会团体联合组织的“宣传保卫世界和平旅行讲演团”,并担任副团长;7月,又随中共中央宣传工作代表团访问苏联……建国前后党对艾青是极为重视和重用的。可以说,从实际创作和工作情况来看,艾青完成了《讲话》所要求的转变。我们甚至可以设想,假如没有建国后诸多的文学批判运动,或许艾青能够找到艺术与政治的最佳结合点,创作出共和国所期待的一种新诗。

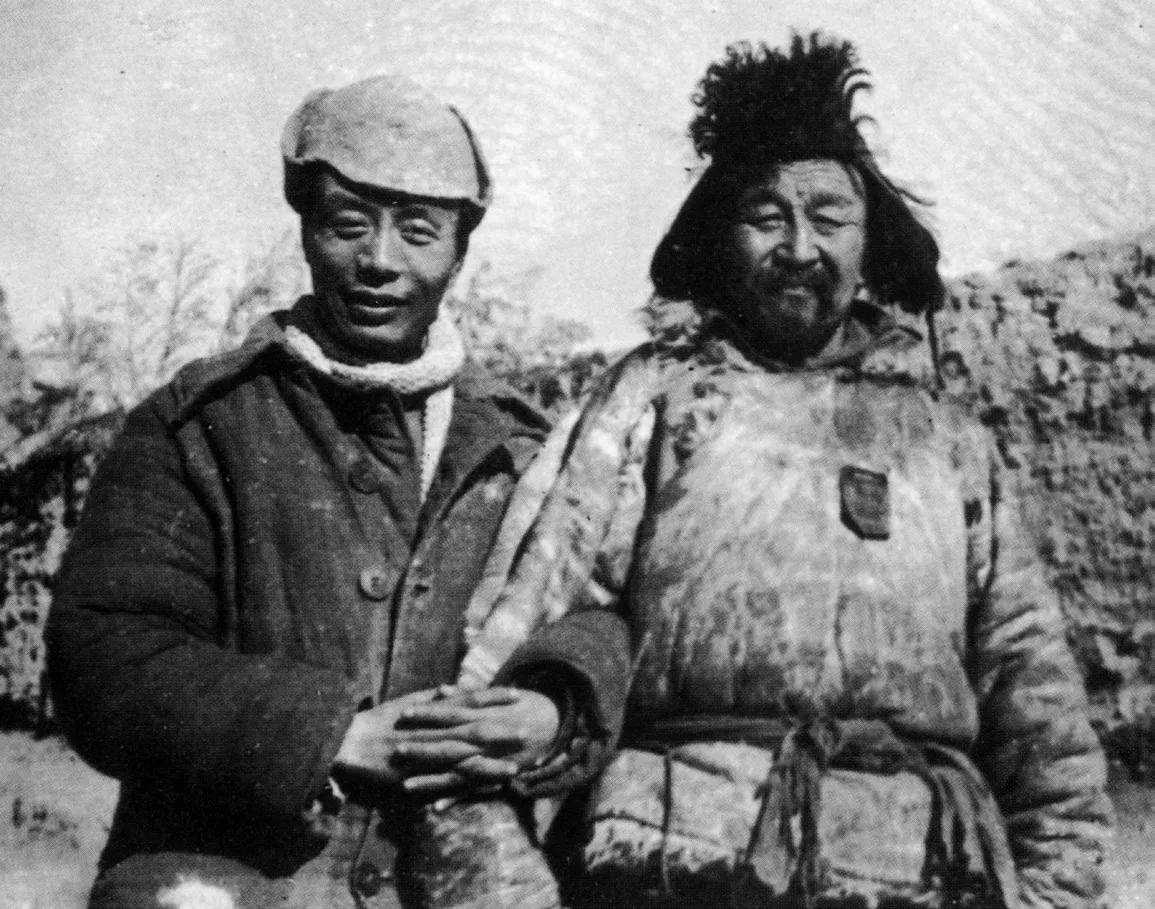

艾青(左)与边区劳模索木尔合影(1944年)

余论

谈到闻一多,我们会说他是“诗人、学者、民主战士”,这既是他人生阶段的简单概括,也是他的身份标识;谈到赵树理,我们会说他是“语言艺术大师”和“农民的代言人”,一则肯定他的写作成就,一则钦佩他不变的情感立场。而说到艾青,我们会大概率引用杜衡所谓“耽美的艺术家与暴乱的革命者的合体”,或者胡风说的“吹芦笛的诗人”,很少有人会注意到艾青共产党员的身份,更少有人会注意到艾青的入党恰恰是在延安,而且他还经历了“整风运动”的考验。艾青自己从来没有忘记延安、忘记共产党和毛主席。

1950年7月底,艾青作为中共中央宣传工作代表团的成员,从北京乘火车前往苏联,开始了一段为期四个月的交流与访问活动。北行途中,艾青为自己即将出版的诗选作序。这是艾青的第一个诗歌选本,正值新中国成立一周年,他满怀真诚地写道:

抗日战争爆发,满怀热情从中国东部到中部,从中部到北部,从北部到南部,又从南部到西北部——延安,才算真正见到了光明。

一九四二年参加延安文艺座谈会,听了毛主席的讲话,参加一九四二年到一九四五年间的整风学习,对我是一次大改造,我将永远感激中国共产党和毛主席给予我的教育。

晚年,艾青对于诗歌写作的观点,仍旧站在延安文艺座谈会所指明的道路上,关于“朦胧诗”的论争说明了这一点。艾青青年时期留法,在世界文化之都巴黎学习最新潮绘画,对于西方现代主义文艺思潮有着真切的掌握,怎么会不能理解“朦胧诗”那些粗浅的艺术手段,他所不满的不过是年轻的诗人在彰显自我的时候所体现出来的对他人的压抑和鄙视,而这才是他始终要对抗和斗争的所在。

是的,经历了延安的艾青,一直站在人民大众的一边。