精雕细琢说宋事 复归于朴见真淳

——评析詹乐麒版《宋史》的艺术特征兼论宋代音乐的现代诠释(上)

2020-02-21王安潮

文/王安潮

一

大唐王朝,雍容宏博,以钜为美;有宋一代,简约淡雅,简朴为尚。唐朝喜好“大漠孤烟直,长河落日圆”的高远、壮阔气势,宋朝品味“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”或是“今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月”的本真、平淡的情趣。音乐上,唐宋既有传承,更有迥异,唐代大曲到了宋代被“摘遍”而用,曲子则传于民间,在勾栏、瓦舍及文人间传习,宋代杂剧开创了“以歌舞演故事”的新形式,以说为主而叙述故事的“说话”,将小说、说经、讲史、说浑话的体裁发扬开来,而道情渔鼓、陶真、鼓子词、诸宫调、货郎儿等,将宋朝喜好故事的艺术形式逐渐扩展。依托于故事说唱的需要,拉弦乐器嵇琴、胡琴开始应运而生,还有竽笙、巢笙、和笙等不同形制的和声性吹管乐器,三弦和火不思等配合说唱的弹拨乐器也登上历史舞台。宋代新型乐器的出现是顺应故事性的音乐体裁而相伴相生。

不同的审美取向决定了艺术形式不同的样态,唐文化在流向民间的过程中促使了它的宋代转型。坐看云起(王维),晓风残月(柳永),各美其美。生活的本位,艺术的本真,宋朝艺术多好表达人间的清欢。唐、宋王朝是中国封建社会文化的两个高峰,唐朝文化就像其在敦煌壁画中的表现那样,宏达而注重外在视觉效果,就《秦王破阵乐》那样,擂大鼓,声震百里,气壮山河、蔚为壮观;宋代就像宋徽宗的瘦金体那样,细腻而讲究内在体验精致,就像南宋浙人郭沔《潇湘水云》那样,以荡吟、滚拂而表现内在情韵。宋朝尚文的政策和社会环境,也使其文化发展成平中出奇、淡中透雅的境界,“平淡乃绚烂之极”(苏轼)。宋代民间出现的小型器乐合奏,如细乐、清乐、小乐器、鼓板都是看似平淡,实则是内秀外柔的“绚烂”的精致艺术形式,属于现代意义上的室内乐,这些是在宽松文化氛围中孕育的民间艺术。宽松的文化环境促进了文化甚至科技的纵深发展,宋朝还是科技发明的繁兴时期,指南针、印刷术、火药、开方术、“十二气历”法、航海术、冶金术、土木工程等,“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”( 陈寅恪:《宋史职官志考记》序)。

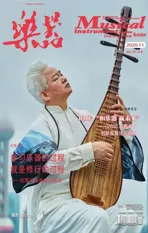

宋文化有从皇家走向民间,从小众普惠大众的倾向,也使文人们参与社会发展成为可能,不仅宋代苏轼、欧阳修、王安石、苏洵、苏辙、曾巩等六大家与民同乐,参与社会变革,而居于大众之中的柳永、姜白石等词人也有朝觐乐议,参与朝政之心,姜夔的14首自度曲并非自我品玩之作,而是在歌伎中广为流行,成为后世传唱的佳作。宋代文化平淡入俗的特质是其历来受追崇的内在缘由,它们贴近生活本位的艺术本真表达,使其情感易于动人,它们在今天的年轻人中亦有很大一群追随者。詹乐麒就是其中一员,但他不仅至于临池一观,还要深探其妙,从孩童时代开始,就在饱腹诗书的父亲的引领下精读“宋史”中的诸多篇章。他的“乐麒说宋史”在网上已连载,阅读者众多,我也是其中的一员,并从中收获甚丰。现在这部书要出版纸质版,《有料不枯燥的宋朝史》,其书名看着令人期待,可以将其放置于案头,闲暇时则可以静心品读。

“乐麒说宋史”不仅是对宋朝历史的一次全新解读,还是代表着现代新青年一代对既往历史的个性诠释,其内容取舍,虽尊崇于史实,但会根据现代人,尤其是他们这一代人的理解而有所侧重,并采用年轻人的语气进行表达,这样会拉近更多一些新的阅读群体,对发扬传统经典文化自然是更有帮助。整部书共计二十卷六十四篇,将分北宋、南宋两卷本,每一篇均有一个点睛之效的题目,如:烛光斧影、幽云一梦、豺狼末日、烈火岳家军等,让人未读其文,先知晓其文主意。全书洋洋洒洒近七十万字,详略得当,收放自如。选用的文献主要是元代脱脱和阿鲁图等人所撰的《宋史》,此外,《元史》《辽史》《宋实录》《续资治通鉴长篇》《涑水记闻》《武经总要》《百子全书》《三朝北盟汇编》《鄂国金陀粹编》《隋唐辽宋金元史论述》等,乐麒的书中也有引用。这样的博览群书,与其家学渊源深厚不无关系,其父所藏的《百子全书》《武经总略》《宋史》《元史》等,都还是难得的雕版印刷品。

宏观上来看,乐麒版的“宋史”有通俗性表达、可读性诠释、丰富性史料等特点。首先是其表达的随性口语化,他将古代历史及其发展进行了今人 “拉家常”式的讲述,与书场中的说书先生也不同,这种讲述还因其所代表的年轻群体的话语特点而彰显出青春气息和时代审美趣味,乐麒以一个钢琴家、作曲家的思维而行文叙事,因而能见其线性渐变的故事展开手法。其次是加强故事性,从而增加悠远历史故事的可读性,乐麒的表现手法取源于刘兰芳等人的“评书”,注重“炫头”“煞尾”的吸引力营造和中间故事本体的曲折性构建。既然是“说史”,那就在意故事情结的表达,讲历史事实间的逻辑关系,将宋代遗存史料中的故事线索挖掘并予以艺术化构建,这就使其“说史”不同于历史教科书,可读性强。再次是他运用现代艺术的表达方式,集合典籍文献史料,搜集并运用了今天所能找到的各种民间性史料,甚至诗词、绘画,乃至今人的读史的成果,多样史料的挖掘,再加以“说”中配乐的烘托,这就使他不枯燥的宋史不是简单的历史资料的罗列,他的“说史”除了运用“话本”“说书”艺术形式进行表达外,还进行了深入的考证,以多维艺术呈现手法,并通过辨析而化为叙事的每一处史料之中。语言的活泼时尚,形式的自由奔放,情结的曲折构建,史料信息丰富多彩,这些是乐麒宋史“有料不枯燥”的宏观艺术特征。

二

一部鸿篇巨制的“乐麒版宋史”,仅有上述的表面新颖之处,还不足以吸引多元文化消费的当下读者的兴趣,它还要从细节不断下功夫,出点子。以下微观特征,是它深切地吸引人的内涵驱动力之所在。

首先是“求真”。

历史的研究和评说贵在真实,这是它们存在的基础价值所在。史料的丰富性是求真的支撑条件,而史料的相互佐证是历史诠释的重要方法。正如上述所言的史料占有情况,乐麒总会选择多种资料文献,对历史发展做线性发展的构建,这就使他对每一处的历史阐释都显得鲜活逼真,不管是人物、事件还是场景、过程,都活灵活现,艺术形象切实可感触,再加上乐麒叙述的带入感极强,听其史话,仿佛置身于古代的某个现场。乐麒史料求证的详实,给人以真切的现场感,六十四篇,篇篇如此。乐麒还会就某些争议的内容进行展开,这为其叙事制造了“噱头”,也为史料考辨提供了空间。如第五篇的《烛光斧影》中对宋太祖赵匡胤死因的考证,他注意到历史上至少有四种的说法,这是他从阅读《涑水记闻》《续资治通鉴长篇》《宋史》和《宋实录》等史料而得知,他在对后世的各种评析中再行全面辨析,最后,他觉得,只有司马光在其看似戏说型的《涑水记闻》里面说了真话,其它三部正史都在欲盖弥彰。因为《涑水记闻》记载有一大堆真实的历史,推而论之,赵匡胤的死因也应该借此而给了实话,但在司马光代表官方言论缩写的《资治通鉴》里,他只字不提宋朝的这件事,因为这是政治原因,掌权者都是赵光义的人,说假话并非是司马氏的初衷。对于赵匡胤被毒死一说,乐麒运用了大量的材料,这里引用一下,我们可以管窥其叙事与论说相结合的手法:

开宝九年十一月二十日凌晨,赵匡胤死了。他死前半年,没有任何生病的迹象。他死时,史称“肌肤光滑如玉”。有人猜测他是被赵光义下毒了。司马光除了《资治通鉴》这本官方史书以外,还有一本《涑水记闻》。里面完美地避开了政治敏感事件,选择性地记录了北宋六帝的历史。其中赵匡胤怎么死的他跳过了。不过他却写了这之前和之后的事情。比如,赵光义在后来皇位不稳时,称自己老妈临终前曾逼着赵匡胤把遗嘱写好放在金做的盒子里面收好,要他死后把皇位传给赵光义而不是自己的儿子,史称“金匮之盟”,以此证明自己的皇位名正言顺。比如赵光义两次远征燕云。第一次,赵德昭莫名其妙自杀;第二次赵德芳离奇被毒死。而他们俩是赵匡胤唯一剩下的两个儿子。再比如,赵光义登基后,先后毒死了南唐后主李煜、后蜀皇帝孟昶、吴越国王钱俶。以至于他当皇帝的时候,看谁不爽,就毒死谁,包括自己的儿子。按照司马光先生的记载,赵匡胤死后,皇后马上派人去找赵德昭继位,可是派出去的人却去了赵光义的府上。最后,赵光义带着两府宰执大臣们(中书省和枢密院)来到皇后处,声称是被这些人逼的,皇后应允,表示全凭官家做主。

上述所见乐麒的叙述,将前后历史材料进行比对,从而将赵光义善用毒死的方法讲述得清楚明了,使读者对这一屡次被后人视为谈资的“赵匡胤之死”的历史疑案给出了他的观点。求真是“乐麒说宋史”的内在特点之一,他借用说书的艺术空间,将不同的材料进行全面的呈现,以说理的方式而让读者明白史实之真。他的说史以人物为主线,将人物的真实历史轨迹及其贡献逐一展开来谈,尤其以君王为中心,从而以点概面地展现宋史的全面。以赵匡胤、赵光义、赵恒、赵祯、赵曙、赵顼、赵煦、赵佶、赵桓、赵构、赵昚、赵惇、赵扩、赵昀、赵禥等皇帝为主,兼及岳飞、朱熹、张世杰、陆秀夫等忠臣,展现了有宋一代真实的历史发展过程,从中展现各色人等鲜活逼真的历史面貌。

其次是“求趣”。

说书的吸引人之处就在于它以略作艺术化加工的形式,从而可以将历史故事潜在的审美情趣呈现出来,这与庄重、史料堆积的正史书的呈现方式不同。乐麒善用叙事的疏密关系而展现文字之中的“趣味”,而非表面的谐谑。如他在叙事赵光义登基后就更改赵匡胤年号的事儿,从中展现出赵光义心里有鬼,意欲抹去历史问题的做法:

赵光义改了,他不仅改得雷厉风行,竟然还没人出来反对他。原因很有意思,赵匡胤的铁杆亲信赵普,被他本人亲自贬走了,而太祖皇帝的军队又都在白沟河等着进攻的命令呢!最后剩下当朝的两位宰相——沈伦和薛居正,也很快就被赵光义替换成了他的亲信卢多逊。

上文用了一串人事变动而来叙说赵光义改年号为何能雷厉风行,没人敢反对的内在原因,乐麒在短短几句中,就将改朝换代进程中瞬息万变的历史发展展现出来,读来自然给人行文明快的趣味。

巧用转折而将叙事话锋立刻转向,是乐麒行文趣味的又一方法,如第13篇《清明上河图与仁宗盛世》中说到真宗的施政之法:

澶渊之盟后,宋真宗赵恒君大笔一挥,“王爱卿,我们走,找神仙去咯”。神仙找没找到我不敢乱说,蝗虫是找来了。一波流虫海啊,是把宋朝北疆的庄稼吃得干干净净,连带着幽云区的辽国人也跟着喊救命。

上文除了行文用语较为轻松随性外,在讲到皇帝求仙一事儿时,引入当时的一次蝗灾对时局的影响。这段行文将凝重的国难瞬间轻描淡地铺展开来,从而意在展现真宗施政的“不靠谱”问题。

(待 续)