血栓弹力图对心肺复苏成功后患者凝血功能的评估价值分析

2020-02-12高增升冯顺易支海君马云杰苏雪地

闫 寒,饶 欣,高增升,李 勇,冯顺易,支海君,马云杰,王 博,苏雪地

临床因各种不同的原因所导致的呼吸心脏骤停,心肺复苏是对其进行抢救恢复自主循环及保护大脑功能的核心技术[1]。在心肺复苏抢救后仍会因缺氧、缺血对脑组织造成严重损害,使患者在昏迷状态时出现全身抽搐等症状,因此心肺复苏恢复自主循环后的预后情况较难预料,心肺复苏在近年的研究已取得较大的进展,但对恢复自主循环后的预后临床仍未有对其能显著改善的研究,因此,预后的生存率较低[2]。在自主循环恢复后所出现的缺氧、缺血-再灌注损伤、酸中毒等会对组织与血管内皮细胞造成损伤,进而会诱发全身炎性反应综合征、多器官功能障碍综合征等严重并发症,并在后期进行随访,较多患者会出现重度神经功能损伤症状,出现认知障碍及肢体偏瘫等[3]。血栓弹力图(TEG)能够对整个凝血的过程进行动态监测,本研究通过进行凝血常规检测和绘制TEG,探讨TEG对心肺复苏成功患者术后凝血功能的评估价值。现报告如下。

1 资料与方法

1.1临床资料 将2017年3月—2018年6月于我院接受治疗的23例行心肺复苏的患者作为观察组,另选取23例于我院行健康体检者作为对照组。对照组男13例,女10例;年龄25~60(41.82±5.37)岁;体重55~70(70.52±6.48)kg;身高158~179(165.83±6.27)cm。观察组男15例,女8例;年龄24~60(40.21±5.41)岁;体重58~72(69.84±6.52)kg;身高157~177(163.47±6.18)cm;心脏骤停原因:心肌梗死5例,心力衰竭6例,中毒、手术、溺水各4例。2组性别、年龄、身高、体重比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准及排除标准 纳入标准:发生呼吸、心脏骤停需行心肺复苏患者;患者及家属签署配合治疗及知情同意书。排除标准:患有严重肝肾、心力衰竭患者;在发病、抢救前已服用抗凝药物患者;受严重外伤所致大出血、呼吸衰竭、肺栓塞患者;患有原发凝血系统疾病患者。

1.3方法 所有患者在心肺复苏48 h后,使用枸橼酸钠凝血管抽取静脉血5 ml两份,进行TEG、凝血常规检测。TEG检测:采用美国TEG5000 TEG仪,高岭土试剂、REF6300 Kaoolin促进剂,在小烧杯中加入血标本0.36 ml,放置在37℃水温中,以45°角进行旋转,持续为10 s一转;纤维蛋白在扭力丝与烧杯间在旋转中产生多聚反应,开始凝血过程至逐渐形成凝血块,而扭力丝与自由悬针将在凝血过程中将凝血块的机械阻抗变化记录于电脑上与时间相对应,绘制成为图像,即为TEG。采用全自动凝血分析仪CLTOP700进行凝血常规检测。

1.4观察指标

1.4.1凝血功能指标检测:纤维蛋白原(Fib)、血小板(PLT)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)。

1.4.2TEG仪检测:凝血反应时间(R)反映凝血因子的活性,其正常范围为5~10 min;凝血形成时间(K)反映血块的形成时间、速率,其正常范围为1~3 min;凝血形成速率(Angle)反映纤维蛋白原功能,其正常范围为53~73°;凝血最终强度(MA)反映血块最大强度,其值与PLT及Fib相关,正常范围为50~70 mm;凝血综合指数(CI)反映凝血功能整体状况,其正常范围为-3~+3[4]。

1.4.3相关性分析:对凝血常规检测及TEG仪检测指标进行相关性分析。

2 结果

2.1常规凝血因子指标 观察组在心肺复苏48 h后常规凝血因子指标恢复基本正常。2组PT比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组APTT短于对照组,PLT水平低于对照组,Fib高于对照组(P<0.01)。见表1。

表1 2组常规凝血因子指标比较

注:观察组为行心肺复苏患者,对照组为健康体检者;PT为凝血酶原时间,APTT为活化部分凝血活酶时间,Fib为纤维蛋白原,PLT为血小板;与对照组比较,bP<0.01

2.2TEG指标水平 观察组R短于对照组,Angle指标水平低于对照组,K长于对照组,MA指标水平高于对照组(P<0.01)。见表2。

表2 2组TEG指标水平

注:观察组为行心肺复苏患者,对照组为健康体检者;TEG为血栓弹力图;R为凝血反应时间,K为凝血形成时间,Angle为凝血形成速率,MA为凝血最终强度;与对照组比较,bP<0.01

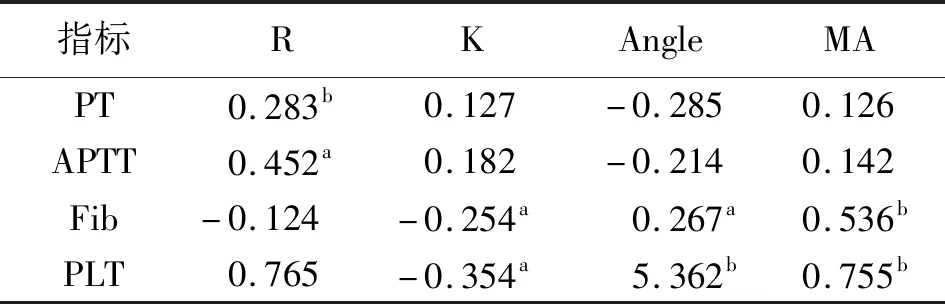

2.3常规凝血指标及TEG相关性分析 R与PT、APTT呈正相关(r=0.283、0.452,P<0.05、0.01),K与Fib、PLT呈负相关(r=-0.254、-0.354,P=0.041、0.046),Angle与Fib、PLT呈正相关(r=0.267、5.362,P=0.027、0.002),MA与Fib、PLT呈正相关(r=0.536、0.755,P<0.001)。见表3。

表3 常规凝血指标与TEG相关性分析

注:TEG为血栓弹力图;PT为凝血酶原时间,APTT为活化部分凝血活酶时间,Fib为纤维蛋白原,PLT为血小板;R为凝血反应时间,K为凝血形成时间,Angle为凝血形成速率,MA为凝血最终强度;aP<0.05,bP<0.01

3 讨论

临床对于由各种原因所引发的呼吸、心脏骤停进行急救的处理方式是进行心肺复苏与使用心脏电除颤,均能有效地对患者脉搏、心跳进行恢复,机体会产生应激反应出现一系列病理至生理的变化[5]。自主循环恢复的患者大部分在几天甚至几小时后就出现死亡。心脏骤停患者的预后与自主循环恢复后的复苏综合征相关,其心肺复苏综合征包含出现心功能障碍、脑功能障碍、炎症综合反应等,其发病的机制较为复杂,而其发病的重要机制就是凝血功能出现障碍[6-8]。心脏骤停患者在被抢救进行复苏及成功复苏的患者凝血系统被重新激活,减少了控制凝血系统的血栓调节蛋白在内皮的表达,介导组织因子的释放,启动外源性凝血途径,而内皮细胞的受损,暴露内皮下的胶原蛋白,从而释放血小板的活化因子激活了血小板,启动了内源凝血,外源性与内源性凝血被同时激活,会引发微血管的血栓形成,继而引发多器官障碍综合征,甚至出现死亡[9-11]。

凝血是由凝血蛋白、纤溶蛋白、激活剂、抑制剂、细胞成分一系列的因子之间相互作用的一个复杂过程[12]。进行常规的凝血功能检测对凝血过程的某个部分可以做到具体了解,但是对整个的凝血功能而无法进行了解。TEG则是对凝血过程中的动态以图形的形式进行完整检测,包括凝血至形成血凝块和纤维蛋白溶解的全部过程,对凝血因子、PLT功能、Fib、纤维蛋白溶解等可进行全面的评估,且检查方便,可在旁边进行检测,对患者凝血功能的改变可及时发现[13-15]。本研究结果显示,常规凝血指标与TEG有着较好的相关性,但常规凝血指标水平的检测较单一,TEG能够较全面的检测凝血指标水平之间的相互作用,对患者凝血功能可以更好地反映[16]。

呼吸、心脏骤停患者常会在凝血功能恢复自主循环时给予亚低温治疗[17]。亚低温治疗是对心肺复苏患者进行脑保护的关键,也是目前临床确定的脑复苏手段。心肺复苏患者的凝血功能出现变化,患者出现低温可对PLT功能进行控制、对凝血因子进行抑制、有效减少PLT的数量、对纤溶系统进行激活,使心肺复苏患者的凝血功能紊乱加重[18-20]。对凝血功能传统的检测均是在37℃下进行,对低温患者的凝血功能不能及时反映,在进行临床治疗的过程中进行的干预措施也会影响到检测的准确度[21]。但TEG可在不同的温度下进行检测,并在检测过程中对血样无须进行再处理,其血浆、血液均可作为标本进行检测[22]。TEG检测以图像的方式显现,给予直观的系统数据,方便医生对此进行研究分析。其R是指血液样本放置TEG上时至第1块纤维蛋白形成凝血块之间的潜伏期,当凝血因子缺乏或因使用抗凝剂时出现延长,其血液的高凝时象会缩短;MA即为最大幅度,为形成凝血块的最大稳定性和强度,与PLT、Fib之间的关系密切[23-25]。本研究结果显示,观察组Fib、MA高于对照组,APTT、R短于对照组。提示自主循环恢复的患者通过TEG的监测,其指标水平的异常即可对组织低灌注起到提示作用,对患者预后进行有效预测。

综上所述,当PLT功能亢进时,TEG监测MA值和Fib值明显增高,R时间会明显缩短,对凝血功能的亢进趋势也有了明显提示。因此对心肺复苏患者采用TEG经常监测可作为早期抗PLT药物应用的依据,对临床用药、治疗方案制定具有重要的参考意义。