一起地下车库火灾事故的调查分析与认定

2020-02-08陈岩

摘要:本文介绍了北京市某居民楼地下三层汽车库发生的机动车火灾事故,调查组通过现场勘验、走访询问、物证鉴定、议案研究,综合认定了此起火灾的起火原因;在调查中,深入学习体会了金属热熔蚀现象的概念;通过调查,总结了类似火灾的调查体会和经验。

关键词:汽车库;火灾调查;分析认定;熔蚀

1 事故基本情况

2020年1月21日23时49分(接警时间),北京市某小区地下3层汽车库D区发生火灾,火灾造成10辆机动车过火烧毁、烧损(白色奥迪Q5汽车、黑色别克英朗汽车、白色林肯MKC汽车、白色奇瑞艾瑞泽汽车、白色本田杰德汽车、黑色大众帕萨特汽车、香槟色凯迪拉克汽车、白色奇瑞新能源车、白色奔驰CLA汽车、白色丰田卡罗拉汽车),汽车库局部损坏,其他位置停放的部分车辆过烟。无人员伤亡。

起火建筑为住宅小区的地下车库,该车库位于地下三层,为I类汽车库,由南向北划分为A区、B区……I区9个防火分区,共设有车位798个。车库内设有室内消火栓系统、火灾自动报警系统、预作用式自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、防火卷帘,安装了疏散指示标志和应急照明,并配备了干粉灭火器。

2 现场勘验情况

此起火灾调查按照《火灾现场勘验规则》开展现场勘验10次;本文不按勘验程序进行罗列,仅以现场现象结合鉴定检验结论,体现火灾调查认定过程。

2.1现场环境和痕迹圈定起火范围

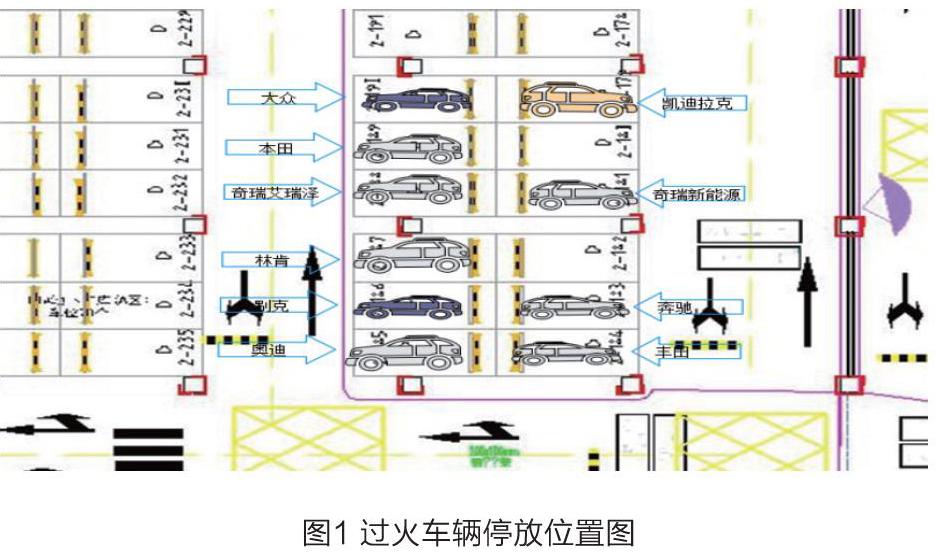

过火的车辆全部停放于D区的南侧部位,分东西面2排停放,外侧分别设置南北向车道。东面依次停放凯迪拉克、奇瑞新能源、奔驰和丰田4辆车,西面依次停放大众、本田、奇瑞、林肯、别克和奥迪6辆车。

2.1.1观察车辆受损情况,西面重于东面,且南侧5辆车重于其他车辆

从车辆外观来看:西面6辆车全部为车身过火;其中停放在最北端的大众左侧车身过火,其余5辆全部车身过火。东面4辆车中,奇瑞新能源、奔驰和丰田尾部有明显过火,前部没有燃烧,凯迪拉克车身被燃烧掉落的颗粒物灼伤。

从车身过火痕迹可以看出,西面重于东面;西面的6辆车过火痕迹可以看出,南侧5辆车(奥迪、别克、林肯、本田、奇瑞)受损最重。

2.1.2观察建筑构件受损程度,林肯车对应位置最重

汽车库内部设有水泥承重柱和承重梁。每组承重柱之间圈定6个车位,东西两面各3个车位。从承重柱过火痕迹来看,外侧均设有塑料反光条。勘验人员进场时,林肯车北侧的承重柱反光条已烧失,其余反光条尚存。从柱面过火痕迹看,林肯车北侧的承重柱南侧漆皮脱落程度重于其他面。从承重梁烟熏、过火痕迹看,别克右半部及林肯车所占的部位构件燃烧痕迹与其他部位颜色有明显区别。

从车库建筑构件受损程度可以看出:以林肯和奇瑞汽车之间的承重柱分隔,该柱体受损程度南侧重于北侧,即对应林肯车一侧。

2.1.3林肯车上部的喷淋管道受热变形

车库在每个车位顶部均纵向设置一根喷淋配水管。对应林肯车上部的管路在火灾中受热变形。

2.1.4观察车辆外观情况,林肯车和别克车燃烧破坏痕迹最重

观察全部过火的5辆车外部,除林肯和别克车外,后轮轮胎均有残留,前轮轮胎均过火烧毁;前轮损毁痕迹看,林肯车左前轮、别克车右前轮损毁最为严重。从水箱散热片看,林肯车、别克车水箱散热片全部过火烧毁,而奥迪车水箱散热片部分损毁。别克车前保险杠右端烧失。

从上述三辆车的位置、外貌和周边主要建筑构件可以看出,别克车右半部和林肯车所占空间过火程度最重。

2.2车辆调查及痕迹确定起火车辆

根据痕迹圈定范围后,火灾调查员对涉及过火的车辆逐辆进行了勘验。在排除了其他8辆车存在最初起火可能的基础上,重点对别克、林肯车进行了勘验调查。

2.2.1别克车勘验情况

车身整体过火,车窗玻璃熔化;该车天窗过火烧毁;车胎全部燃尽,右前轮胎轮毂烧损,向外(右,北向)塌落;前保险杠金属件右侧局部烧损;发动机舱前端的水箱散热片过火熔化、卷曲,掉落于车下。

经勘验,提取了车辆发动机舱内后部线路及驾驶座底部前端熔断的线路送物证检验鉴定机构进行检验,为火烧熔痕。

2.2.2林肯车勘验情况

车身整体过火,车胎全部燃尽,左前轮胎轮毂烧损,向外(左、南向)塌落;发动机舱内部过火严重,可燃机件全部烧毁,剩余金属部件;电瓶位于发动机舱内左侧位置,已完全烧毁;电瓶正极线分2路,一路水平向左侧延伸至车辆保险盒,一路向右下方延伸至起动机装置,此段线路断成2截,在断点处有银灰色金属物质附着。

在勘验中发现,林肯车电瓶托架上有一直径40mm的不规则孔洞,在托架固定架上也发现不规则小孔洞,孔洞边缘上布满铅熔化物。

电瓶正极线经鉴定检验人员检验,其断面处布满铅熔化物,已无可供鉴定检验的痕迹。

3 调查询问情况

3.1接报警时的情况

经对消防控制室值班員和第一到达现场的保安员调查询问,起火当晚消防控制室接到感温探测器报警,立即通知保安员赵某去查看;赵某接到通知时正在1号楼地下三层。说明其时烟、火均未蔓延至北侧1号楼对应的地下室处,属于火灾初起阶段。赵某先去消防控制室观看点位图,后又行至7号楼,从楼梯到地下三层寻找着火的位置。

3.2初期到场反映的情况

经询问得知,起火的时候一辆白色越野车着火,车辆下面有明火、发出“砰砰”的声音。使用车库的消火栓扑救,没有扑灭,遂报警,后到物业工作人员的车上避险,直至消防队到场将其救出。

调查时找到了赵某扑救时使用的消防水枪水带,位置在林肯车左后方。

4 监控录像查证情况

现场设有视频监控系统。起火现场北侧、东南侧均各有一个摄像头,但均无法监控到现场情况。

4.1从火光出现的情况判断起火时间

对东南侧探头的监控画面进行分析,视频时间“23时28分40秒”监控画面中白色奥迪车辆顶部出现反光;之后反光面增大,亮度增加,表明火势加大。

对北侧的监控画面进行分析,视频时间“23时28分40秒”监控画面中车道地面上出現反光;之后反光面增大,亮度增加,表明火势加大。

使用天津消防研究所研发的“火查”软件,对两个部位的监控起火前后的视频画面进行微变分析,结果显示,监控时间“23时28分40秒”时视频画面均出现光强度变化,说明此时已出现明火。经校核,监控时间比北京时间快16分38秒。

综上所述,明火发生时间为“监控时间的23时28分40秒”,即“北京时间的23时12分02秒”。

4.2从火光映射位置判断起火车辆

工作中调取了起火前光线条件良好时林肯车在向停车位倒车入库时的视频进行分析,帮助定位。

明火出现后,火光在地面形成光影映射,光影区域的中位线对应停车位处位置即为最初的起火部位。工作中我们利用图像叠加进行技术处理后,发现光影区域的中位线对应林肯车前部的位置。

综上所述,经查证监控录像,起火部位为林肯车位处。

5 分析认定起火原因

经过反复调查,现场燃烧蔓延痕迹、现场询问、监控录像查证等都证据材料均指向,起火车辆为林肯车。但经过十次勘验,依然没有“可供鉴定的痕迹物品”。

5.1起火原因系电瓶正极线电气线路故障引发

5.1.1现场发生了熔蚀现象

在对林肯车发动机舱内进行勘验时发现电瓶全部烧失,电瓶极柱、铅板全部熔化,剩余铜线及钢铁构件,在电瓶托架的右前侧,出现一个直径40mm的不规则孔洞。在勘验过程中使用切割工具将电瓶托架、托架支架拆卸,发现支架上也有不规则形状的孔洞。

经分析,钢铁构件上的孔洞为火场中铅物质熔蚀(注熔蚀现象为不同材质金属构件相互接触后,在高温作用下,金属原子在接触面进行相互扩散,由于原子迁移速率不同,在未达到金属熔点的情况下,形成两种金属的互熔体,使金属表面发生腐蚀;包括受热腐蚀和电热腐蚀两种形式)所致。

5.1.2电瓶托架的熔蚀及铅熔化物内附着有铜质熔珠

勘验过程中,使用工具电瓶托架、支架上附着的铅熔化物进行机械破坏,发现其内部存在着黄色珠状物。使用微小物证显示仪观察,上述黄色珠状物附着在电瓶托架、支架处,被铅熔化物包裹。

经检验鉴定机构鉴定,附着在电瓶托架、支架上且被铅熔化物包裹的黄色珠状物为铜的成分;即上述物品为铜质熔珠。

经调查走访车辆维修人员,此处除上部有电气线路经过外,不存在其他铜质金属。即上述铜质熔珠应为上部电气线路发生故障喷溅所致。

5.1.3电瓶托架下部发现的玻璃包裹铜线熔珠痕迹

在电瓶托架拆卸过程中,发现托架下部存在熔化的玻璃包裹铜线熔珠的痕迹。在勘验时将熔化的玻璃质机械破坏,将内部熔痕送检验鉴定机构进行鉴定,结论为火烧熔痕。

经调查走访车辆维修人员,电瓶架下部有电气线路经过,为转向机的供电线路。

从上述痕迹可以看出,转向机的供电线路不是故障点;但在火灾早期,火烧熔痕形成后被熔化的玻璃包裹而保存了下来。可以判断发动机舱内电瓶附近发生火灾在先,车身玻璃在火灾中熔化在后。

5.1.4电气线路故障分析

经分析,对于电瓶托架的痕迹,应是先出现铜的熔珠熔痕,后出现铅熔化,而电瓶托架前部作为承接物,在电线发生故障时铜线形成熔珠掉落此处,后又被熔化的铅物质包裹;对于电瓶正极线断面的痕迹,也应为铅物质熔化流淌至此处发生熔蚀形成;也造成这些痕迹无法进行电气火灾的鉴定检验。

铜的熔点为1083℃,此案在火场中不会出现局部熔化,只能因电作用造成铜质熔化、喷溅。

综上所述,起火点位于车辆发动机舱内左侧(电瓶托架为承接物,残存保留了一部分痕迹),起火原因系电气线路故障引发所致;起火的线路可以排除转向机供电线,不能排除电瓶正极线。

5.2可以排除的起火原因分析

5.2.1可以排除人为放火

经消防机构和刑侦部门联合调查,起火前未发现现场有可疑人员活动,不存在故意点火的行为;起火车辆及过火车辆内均无贵重物品,不存在盗窃后烧毁现场的嫌疑;车主与车主之间、与物业管理部门之间均无重大矛盾纠纷,不存在泄私愤故意破坏的嫌疑;起火车辆未投保自燃险,不存在诈险理赔的嫌疑。

5.2.2可以排除遗留火种引发的因素

经查看录像,起火前车辆并无异常。经询问车主,车上未放置打火机、烟头等火源。经勘验车内物品未见引火物。

5.2.3可以排除车辆排气系统、油路系统引发车辆燃烧的因素

勘验时观察车辆底盘,未见明显的局部过火痕迹,也未见排气管、三元催化器等高温部件附着可燃物品;起火车辆从停放到起火之间历经6个小时,不符合油路系统、排气系统引发火灾的事实逻辑。

6 调查体会

6.1严格按照“4431”工作程序开展调查

此起火灾因现场设施问题,造成多车过火、烧毁严重,尤其是过火车辆多,勘验工作量大,给调查增加了难度。但在调查过程中,现场的一些痕迹还是有较为明确的指向性。结合现场勘验的进行,询问组也获取了关键信息。在各组协同配合下,迅速锁定了起火范围。

6.2视频侦查起到了重要作用

在调查初期,面对无法监控到起火车辆的视频监控录像,调查人员束手无策。但经过反复观看视频,并借助视频分析软件,视频侦查工作不仅准确捕捉了起火时间、起火部位,还帮助排除了人为因素。先进的科技手段加上认真的工作态度,化“不可能”为可能。

6.3坚强自信,敢于确定火因

现场主要物证在火灾中损毁,无法进行鉴定。在这种不利情况下,调查人员没有放弃进一步调查的机会,积极寻找可供认定的依据;自信不移,根据掌握的痕迹准确认定起火点。同时加强了业务学习,对金属熔蚀的概念有了更深层次的理解。通过细致入微的勘验观察,敢于突破,将起火原因深入剖析到具体线路,是一次成功的战例。

参考文献:

[1] 公安部,火灾事故调查规定[Z].2012.

[2] GA839-2009,火灾现场勘验规则[S].

[3] GA1301-2016,火灾原因认定规则[S].

[4] 王鑫,梁国福.视频分析技术在火灾事故调查中的应用[J].消防科学与技术,2019.

[5] 张明,电气熔落物与热腐蚀痕迹辨识[R].沈阳消防研究所,2018年全国火灾调查业务培训班.

作者简介:

陈岩(1982-),男,汉族,西城区消防救援支队火调技术处副处长,主要从事火灾事故调查工作。