Caroli病引发上消化道出血1例报告

2020-02-08丁晓玲李雪梅张晓菲郭英君陈大治田明国马守成呼圣娟

韩 西,丁晓玲,李雪梅,张晓菲,郭英君,杨 勇,陈大治,田明国,马守成,呼圣娟

宁夏回族自治区人民医院 消化内科,银川 750004

1 病例资料

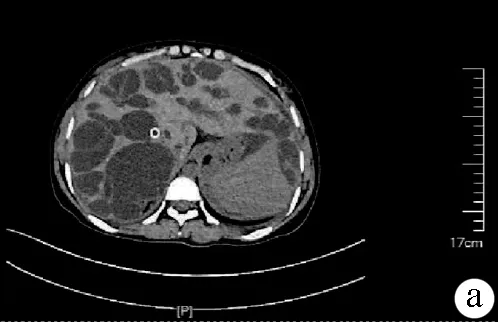

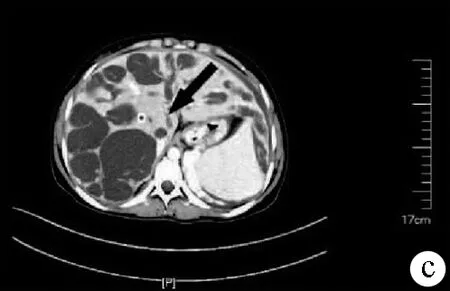

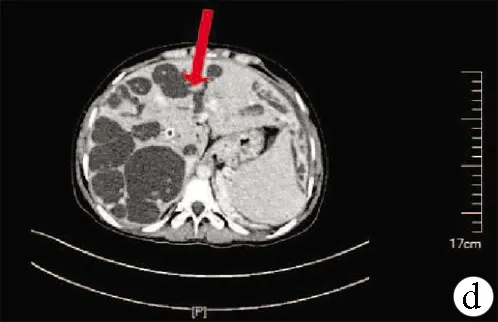

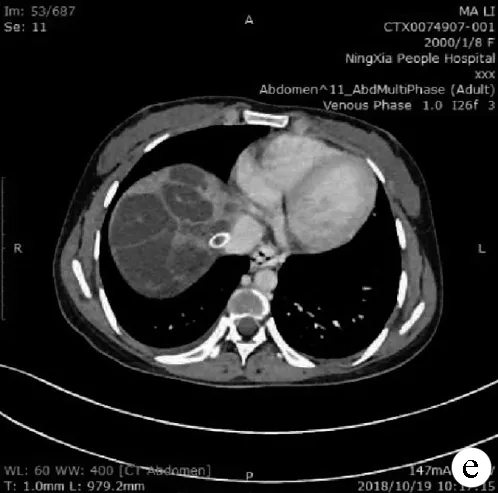

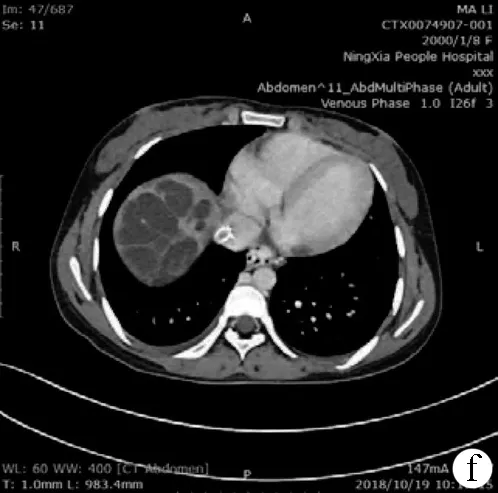

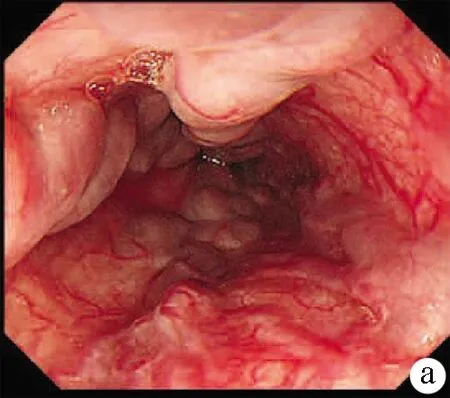

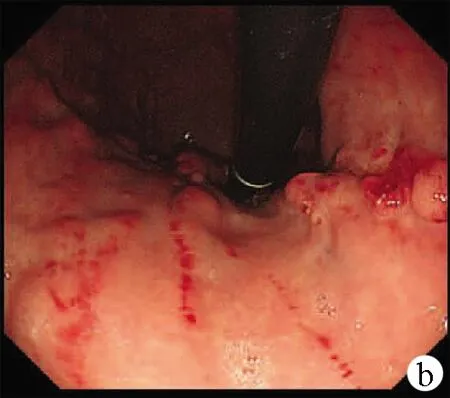

患者女性,18岁,回族,主因“间断呕血、黑便7年,加重3 d”于2018年10月18日收住本院。7年前患者因呕血、黑便于当地医院就诊,诊断为“上消化道出血”,予以输血、止血等内科保守治疗后好转。5年前因上腹胀痛伴黑便于宁夏某医院就诊,完善相关检查诊断为“多囊肝”,行胃镜检查无食管胃底静脉曲张,予以对症处理。期间患者间断有呕血、黑便症状,伴恶心,平均每年发作1次,多次予以输血等内科保守治疗。2年前患者因“食管胃底静脉曲张破裂出血、门静脉高压症”行经颈静脉肝内门体分流术,术后仍有反复呕血、黑便,平均每半年发作1次,均予以抑酸、止血、输血等内科保守治疗。此次入院前3 d,患者无明显诱因出现呕血1次,量约200 ml,伴头晕、乏力,立即就诊本院,查血常规提示Hb 49 g/L,腹部彩超:肝脏多囊状态、肝回声增粗,脾大、脾静脉增宽。立即予以抑酸、护胃、降低门静脉压力、输血等对症支持治疗。入院后查体:神志清楚,重度贫血貌,余未见明显异常。实验室检查回报,血常规:WBC 1.25×109/L,Hb 72.0 g/L,PLT 55×109/L;便常规:潜血阳性;凝血:PT 17.20 s,PTA 52%,部分凝血酶原时间33.9 s,国际标准化比值1.50;转氨酶、胆红素、电解质均正常;乙型肝炎抗核抗体、自身免疫抗体谱均阴性;心电图、心脏彩超未见明显异常;胸部CT:双侧胸腔少量积液,考虑食管胃底静脉曲张;腹部增强CT:肝脏饱满,体积明显增大、增厚,呈獭尾状,各叶比例失调,肝裂增宽,肝表面尚规整,肝内可见多发弥漫不规则低密度影,以右叶为著,较大范围约8.5 cm×6.2 cm,边界清,密度均匀,彼此间部分相通,可见“蝌蚪征”,增强扫描未见强化(图1)。门静脉增粗扩张,内未见充盈缺损,直径约17 mm。肝门区及下腔静脉内可见高密度影,考虑支架置入术后并支架内栓子形成可能。食管胃底静脉迂曲扩张。脾脏明显增大、增厚,达11肋单元,下缘超过肝脏下缘。脾动脉局部明显扩张,直径约2.0 cm,脾静脉增宽,直径约13 mm(图1)。考虑Caroli病、门静脉高压症、食管胃底静脉曲张破裂出血。为预防再次出血,建议先行胃镜检查并镜下治疗。遂于2018年10月21日行胃镜检查:自食管入口至贲门见4~5条静脉曲张,最大直径约2.0 cm,并见较多细小交通支(图2a)。胃底见静脉曲张团块沿小弯侧延伸(图2b)。遂进一步行食管胃底静脉曲张硬化治疗术+胃底静脉曲张精准栓塞治疗术(图2c)。术程顺利,术后无腹痛、腹胀,无呕血、黑便等不适。随访10月,未见复发,目前仍在随访中。

注:a,CT平扫示肝内多发弥漫不规则低密度影;b,动脉期;c,门静脉期,囊状扩张与柱状小胆管相通,“蝌蚪征”(黑箭头);d,延迟期,囊状影与胆管相通(红箭头);e,门体分流支架在汇入左心房前开始有血栓形成;f,门体分流支架在汇入左心房处血栓阻塞管腔。

图1腹部CT

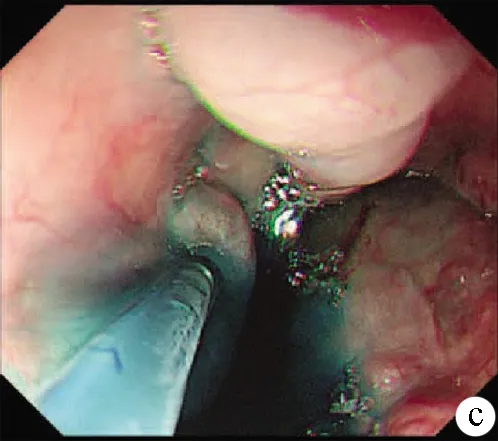

注:a,自食管入口至贲门见4~5条静脉曲张;b,胃底见静脉曲张团块沿小弯侧延伸;c,食管胃底静脉曲张硬化治疗术+胃底静脉曲张精准栓塞治疗术。

图2胃镜检查

2 讨论

Caroli病是一种先天性肝内胆管扩张性疾病,以肝内胆管的囊状扩张为特征,病变范围可累及肝脏一段或一叶,甚至整个肝脏。Caroli病为常染色体隐性遗传性疾病,发病机制目前仍不清楚,可能是由于胚胎发育过程中胆管发育异常所致。在一项研究[1]中对Caroli病患者的肝活组织检查进行了细胞遗传学分析,检测到3号和8号染色体之间的不平衡易位,并提示远端3p的丢失和(或)8q的增加可能在Caroli病中具有致病性。该病的临床表现不典型,可起病于任何年龄,多数发病于儿童及青少年时期。早期可因反复胆道感染出现右上腹疼痛、黄疸及发热,病情进展可出现门静脉高压、肝硬化、上消化道出血等症状。病理上根据有无纤维化和门静脉高压将Caroli病分为Ⅰ、Ⅱ型[2]。Ⅰ型(单纯性):为单纯性肝内胆管囊状扩张,周围肝实质正常,不影响门静脉系统,胆石症和胆管炎的发生率比较高;Ⅱ型(混合型):胆管扩张伴肝纤维化及门静脉高压,不伴胆结石或胆管炎。本例属于典型的Caroli病Ⅱ型,该患者合并门静脉高压及重度食管胃底静脉曲张。Caroli病的诊断主要借助病理学和影像学检查。特征性的病理学表现为囊性扩张的胆管内有纤维组织和血管构成的息肉样突起及条索状结构[3]。特征性影像学表现有“蝌蚪征”:囊状影与细小的胆管相连,形似蝌蚪;“中心点征”:囊状扩张的胆管内可见圆点状软组织密度影,其实质是门静脉小分支血管被囊肿所包绕;“悬挂征”:扩张的小胆管像悬挂在胆道树上的果实一样[4]。磁共振胰胆管造影是一种非侵入性技术,因能清晰显示“悬挂征”及肝内胆管解剖结构,故可作为Caroli病的推荐检查项目。此病常与肝多发囊肿混淆,患有多囊性肝病的患者可能同时出现肝囊肿和肾囊肿。然而,多囊肝的肝囊肿很少与胆管相通,这些患者通常具有本质上正常的胆管。另外,Caroli病还需要与梗阻性肝内胆管扩张、弥漫性肝癌、肝内胆管囊腺瘤、肝脓肿、肝包虫病等疾病相鉴别[5]。

Caroli病的治疗通常取决于临床特征和胆道异常的位置,目前多采取手术治疗。对于局限性肝内胆管扩张,内科治疗后仍反复发作的Caroli病可考虑半肝切除;对于弥漫性肝内病变或已经并发严重的肝纤维化和门静脉高压症,现多主张进行肝移植治疗,以获得较佳的远期疗效[6]。由于Caroli病临床表现缺乏特异性,临床上极容易漏诊或误诊。

结合本例患者的诊疗经验,考虑患者发生食管胃底静脉曲张破裂出血是由于胆管的囊状扩张,挤压门静脉系统,致使门静脉高压,继而出现食管胃底静脉曲张,曲张静脉破裂导致上消化道出血。在该患者的诊疗过程中,作者体会多学科协作、综合评估,从而制订对患者最大受益的诊疗方案。该患者行经颈静脉肝内门体分流术后仍有频繁的呕血、黑便症状,疗效欠佳。行食管胃底静脉曲张硬化治疗术+胃底静脉曲张精准栓塞治疗术也仅仅是对症治疗。作者认为进一步治疗Caroli病,肝移植才是治疗的根本途径。