核心素养视域下道德与法治“情感—交往”型课堂探究

2020-01-18王丽

【摘要】“情感—交往”型课堂力求改变传统课堂中只有知识而没有“人”、只有教学而没有教育等现状,构建一种完整的、具有生命质量的课堂教学生态。对于初中道德与法治课来说,培育学科核心素养、提升学生的思维品质与实践能力,离不开课堂中学生与学习内容、与他人、与自我的情感交往,以及由此产生的不同层级的情感体验。也只有在情感认同的前提下,知识的拓宽和思维的提升,才会成为学生生命成长的必然要求,核心素养的培育目标才能真正实现。

【关键词】核心素养;初中道德与法治“;情感—交往”型课堂

【中图分类号】G633.2 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2020)83-0058-03

【作者简介】王丽,江苏省南通田家炳中学(江苏南通,226000)教师,高级教师,南通市学科带头人。

朱小蔓教授所倡导的“情感—交往”型课堂教学主张,力求改变传统课堂中只有知识而没有“人”、突出灌输而轻视交往与体验、充斥压力而缺乏生气、重视认知而忽视情感(包括态度、意志等)、只有教学而没有教育等现状。

“情感—交往”型课堂把人的感受和学习规律考虑进来,把人的社会性交往的需求和精神与情感发展的需求等问题重视起来,把教学的教育性功能凸显出来,把教师的情感素养的重要性凸显出来,从而倡导一种融合情感教育、课程育人、情感德育和教师情感素质提升为一体的“情感—交往”型课堂教学生态。

一、核心素养背景下“情感—交往”型课堂的研究意义

我们把适应终身发展和社会发展所需要的必备品格和关键能力称为核心素养。学生必备品格的形成及关键能力的习得,需要借助触及思想灵魂并产生深刻印记的教育手段。朱小蔓教授曾这样表述情感的重要性:情感状态和品质对于人的精神成长非常重要,无论是知识的真正掌握,还是心灵的丰富,离开了情感都是不可能的。离开与学习内容、与他人、与自我的情感交往以及在此过程中生成的情感体验,核心素养的培育是无法实现的。

对初中道德与法治课来说,培育核心素养的载体是学科知识,目标指向思维品质与实践能力的提升,而情感交往则架起了知识通向能力和行动的桥梁。课堂学习中,学生与学习内容、与他人、与自我交往,并产生不同层级的情感体验,这些情感体验有助于推动学生的知识、思维以及思想由表及里、由浅入深的发展,有助于推动学生的思想认识抵达实践行动的彼岸。

二、初中道德与法治“情感—交往”型课堂的特质

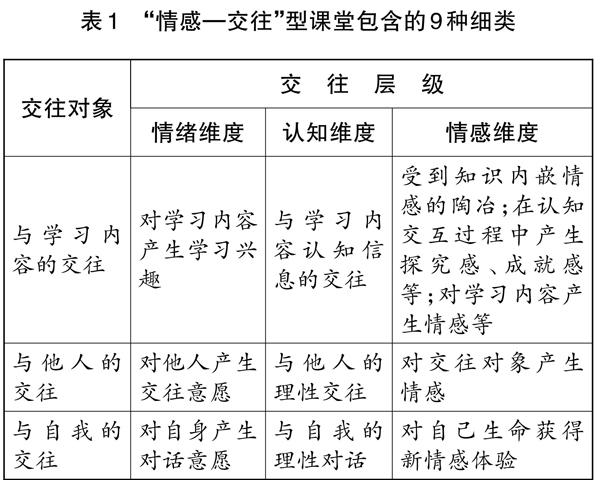

根据课堂教学中学生交往对象的不同,可将课堂交往分为三种类型:学生与学习内容的交往、与他人的交往以及与自我的交往。从障碍分析法的角度来看,这三类交往之所以产生障碍,主要是源自三个维度:认知维度、情绪维度、情感维度。于是“情感—交往”型课堂包含了9种细类。(见表1)

区别于其他学科,初中道德与法治“情感—交往”型课堂有哪些特质呢?

1.与学习内容的交往中,培养思想的深刻性。

思想政治教学立足立德树人的根本任务,承担起培育正确人生观、世界观、价值观的教育重任,我们的课堂教学必须指向思想的深刻性。

“与学习内容的交往”就是通过情境创设和问题导学,引导学生自觉与学习内容对话,在认知交互过程中产生探究感、成果感,形成对学习内容的情感,有助于实现从学科教学向学科教育的转型升级。

2.与他人的交往中,提升思维的批判性。这里的“与他人的交往”,既包括学习过程中师生、生生间的情感交流和观点碰撞,也包括对特定社会现象和社会言论的批判性思考。通过开放的辨析学习过程,引导学生在价值冲突中进行分辨选择,对培养核心素养具有关键意义,这也是初中道德与法治“情感—交往”型课堂的魅力所在。

3.与自我的交往中,实现行动自觉。“与自我的交往”是指学生有主动将所学知识、信息联系自身生命、生活的意识或行为。在与自我的交往过程中,学生将道德与法治的知识和要求,内化为价值取向和行动自觉。

三、初中道德与法治“情感—交往”型课堂的实践路径

1.激情立模,引導学生与学习内容开展情感交往。

杜威认为,学生对学习内容产生学习意向,本质上是感受到了所学内容与自身本能或冲动之间的联系。也就是说,学生的课堂投入程度,取决于他们对学习内容的情感认同程度。因此在实施教学时,首先要激发起学生对所学内容的兴趣,明确学生与文本情感交往指归,达到“未成曲调先有情”的效果。

例如,在教学统编《道德与法治》教材七年级上册“中学序曲”这部分内容时,我们可以尝试这样引导学生走入文本的情感世界:有人说,人生中最绚丽的时光当属中学时代。在崭新的中学时代,我们会遇到哪些美好的人和事呢?站在新的起点上,还有哪些奇妙的成长经历在等待着我们?新的环境会给我们带来哪些变化呢?我们要做好哪些准备迎接新的挑战呢?

文本蕴含的蓬勃生机和青春张力,不仅激起了学生对未来的无限憧憬和向往,也促使他们产生勾勒新自我的欲望和决心。立足教材文本的情感原点,激发学生对学习内容的美好情感体验,引领学生充分感受生命的美丽和多彩,对学生建立起积极的自我评价具有重要意义。

2.含情建模,助力学生与他人进行情感交往。

积极的情感状态是“情感—交往”型课堂追求的基本指向。我们可以通过活动情境的设置,创设学生与他人交往的平台,激发学生在与他人的情感交往中产生新的正向情感,或者提高已有正向情感的品质。

例如,在教学统编《道德与法治》教材八年级上册“以礼待人”这部分内容时,笔者创设了这样的教学情境:你知道观看升旗仪式时要注意哪些礼仪要求?请你邀请身边的同伴,用肢体语言为大家演示一下,其他同学认真观察准备总结。

与他人协作交往的过程中,学生结合课堂观察和交流体会,自觉将尊礼守礼与热爱祖国的情感联系在一起。教师对学生之间合作交往的成果给予的认同、赞赏等情感性评价,则进一步强化了学生与他人交往的情感体验,乐于合作的情感交往倾向得到巩固和提升。当然学生在与他人情感交往的过程中,产生的不全都是正向情感,诸如委屈、忧伤、愤怒等负向情感也会发生。负向情感,虽然是一种不愉快的主观体验,但它的存在有其必然性和合理性。一方面我们可以运用教师情感去疏导学生的负向情感,减轻负向情感可能带来的消极影响;另一方面我们也可以借助教学机智渗透情感力量,帮助学生获得自尊的体验,激发学生的创造精神,使负向情感也转化为促成学生成长的契机。

3.融情化模,促成学生与自我的情感交往。

在“情感—交往”型课堂上,引领学生与学习内容、与他人交往的最终目的,是激发学生与自我对话的意愿,并能在与自我理性对话的过程中认识自己,收获对生命的情感体验。要实现这样的教育效果,说教是行不通的,应该有情感维度的体悟。在课堂教学中,我们可以尝试引导想象,促使学生与自我交往。

例如,教学统编《道德与法治》教材八年级上册“坚持国家利益至上”这部分内容,笔者设置了这样的想象空间:“学成之日,有一项极其重要的国家工作需要你,你愿意加入吗?这份工作,需要你隐姓埋名30年见不到亲人,这份工作会限制你的活动范围,甚至威胁生命,还愿意参加吗?”想象可以帮助学生借由联想个体生活经验,达成自我交往。虽然课堂上大部分学生选择“愿意”,但是此时教学还未真正抵达生命新境。教师课堂总结的直接引导,将会在学生能力不及之处,起到启迪生命的效果:“对于选择愿意从事这样一份职业的你,老师点个大大的赞,这世上哪有什么岁月静好,只是有人在为我们负重前行。正是无数个默默担责的肩膀,用汗水甚至是牺牲撑起了我们生活的美好和民族的脊梁。从这个意义上说,没有我哪有国。被誉为‘中国核潜艇之父的黄旭华,当年就做出了隐姓埋名30年的选择,献身深潜事业报效祖国。30年后与母亲再相见时,他是62岁的儿子,她是95岁的母亲。选择‘不愿意的同学,千万不要不好意思,服务国家、服务社会、服务人民的方式有很多种。中国梦的实现,更需要默默坚守耕耘能在平凡中见证伟大的普通人。”学生在教师的引导下,展开了与自我的对话,重新认识自己、深化对个人利益与国家利益关系的理解,教学从而走向内心,走向情感的最深处。

在情感交往的氛围中依托知识创生智慧,助力核心素养培育的教学探索还在行进中。期待教与学不断在情感交融中,实现自我超越,获得精神世界的丰盈。