指向理解力发展的跨学科学习的校本实践与思考

2020-01-18江山

【摘要】基于我国基础教育改革的形势,探索普通高中育人方式的转变,以跨学科理解力发展为指向,开发既符合国家课程要求又具有地方特色的普通高中跨学科学习课程,打造多元化、整合校内外资源的实践基地,以实施主题化、项目化学习为主要方式,改变教学范式和评价机制,真正促进学生问题解决能力、创新创造能力的提升。

【关键词】理解力;跨学科;跨学科学习;高中教育

【中图分类号】G633 【文献标志码】A【文章编号】1005-6009(2020)83-0011-04

【作者简介】江山,江苏省苏州市吴江汾湖高级中学(江苏苏州,215211)校长,正高级教师,江苏省特级教师。

跨学科的学习和跨学科的理解是我们迎接21世纪信息文明之挑战的必备素养。我校已成功申报“苏州市跨学科学习课程基地”与江苏省教育科学“十三五”规划课题“指向理解力发展的跨学科学习实践研究”,基于区域特色和资源的跨学科学习课程的开发与实施正在持续实践和探索中,并已经取得初步成效。现将相关做法介绍如下。

一、开发跨学科课程体系

跨学科学习的课程設计要求我们超越某单一学科本身的知识和思维逻辑体系,围绕若干中心问题,以跨学科理解力的发展为指向,整合或融合多门学科的内容,引导学生对真实情境或模拟真实情境的问题展开持续深入的探究。我们在高校课程教学专家的理论指导下,学习国务院《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》的精神,借鉴20世纪80年代诞生的STS(科学、技术、社会)教育与如今方兴未艾的STEM(科学、技术、工程、数学)教育理念以及我国综合实践活动课程的开发经验,紧紧围绕跨学科理解力的四个判断维度,挖掘学校所处区域的地理、人文和经济等地方特色,从学生的创新与科学精神、创造与实践能力和社会责任与公民意识等跨学科素养的发展出发,面向真实的客观世界,逆向设计跨学科学习的主题课程。

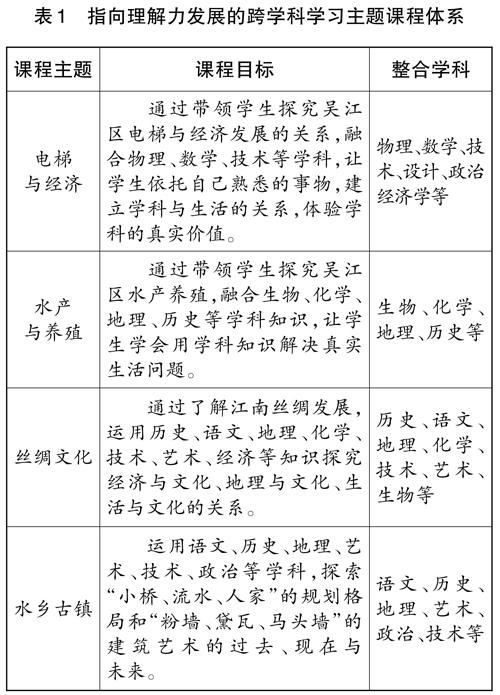

通过初步梳理和讨论,我们选择了与学生生活情境密切相关的四个主题,基于学生感兴趣的问题以及高中各学科核心素养发展要求,形成了跨学科主题课程的基本设计框架,探索将不同学科的核心观念运用到每一个主题探究中,形成一个具有地方特色的、指向理解力发展的跨学科学习主题课程体系(见表1),以此主题课程体系为指导,再由教师团队进行二级课程主题的开发。

二、探索跨学科教学策略

我们知道,课堂是实现教育目标的核心阵地。然而,我们当前的课堂几乎都成了“教堂式”(以灌输为中心的课堂)的形态存在,充斥着“非理解”的教学。而在“非理解”的教学中,学生只是通过死记硬背来获取知识,其遗忘速度必然很快,也缺乏深度的学科思维,无法实现融会贯通,难以用所学知识来解决现实生活和客观世界中的问题。

真实情境下的问题解决教学是发展跨学科理解力的重要途径。只有让课堂回归真实情境下的探究,才能构建结构化的学科知识,才能促进学科思维的发展,才能有效提升学生的跨学科理解力和创新创造能力。问题解决是一种伴随终生的学习能力,在问题解决中才能促进学生对学科知识的“跨学科理解”。就教学而言,问题解决是一种贯穿教学始终的教学实践与教学方法,是师生基于真实生活情境,通过科学探究和协作沟通,共享问题解决方案、共同理解任务、交流想法,实现由当前目标状态到预期目标状态转变的探究活动。[1]我们在跨学科学习主题课程体系之下,通过对跨学科教学的本质内涵与价值诉求的理论探讨,结合一段时间的跨学科教学实践的摸索和研讨,初步构建了指向理解力发展的跨学科教学的基本理论框架。指向理解力发展的跨学科学习课程的教学主要包括四个步骤:创设真实情境→设置探究问题→亲历科学实践→物化探究成果。(见图1)

具体而言,第一,教师个体或团队根据2017年版普通高中课程标准和既定的跨学科学习主题课程,提炼和梳理单学科和跨学科的大概念,建构包含概念节点和关系的概念图谱,衍生出跨学科的项目化或单元化的学习主题。第二,根据学习主题创设真实(或模拟真实)问题情境,情境可以来源于学生身边真实的生活情境,可以来源于某个社会事件的社会情境,可以来源于科学发展史的某个历程,也可以是出于安全等因素而创设的虚拟情境。第三,在情境中设计引导性问题或问题链,一个大问题可能又包含多个小问题,由此实现跨学科概念间的相互联系;探究的问题一定是劣结构(弱结构)的,具有一定的不确定性和复杂性的;问题的设计既要关注单学科的知识内容和认知方法,更要关注跨学科思维的发展。第四,开展指向理解力发展的跨学科探究,在问题的引领下开展多元化的课堂互动,要充分发挥学生的主体创造性,培育学生的协作力、表达力和反思力,引导学生像学科专家或科学家那样去思考、分析与解决问题,让学生在真实探究的历程中形成和提升跨学科理解力。[2]第五,学生个体或团队将阶段性或终结性的学习成果物化,其结果可以是针对某个问题的解决方案,可以是某种创新性设计,也可以是一份研究报告。

三、打造跨学科学习基地

跨学科学习必然要超越单学科、超越课堂、超越教材。我们引导学生在解决真实问题的过程中将学科与生活进行结合,在亲历学科实践的基础上发展学科深度理解能力。由此,我们在学校已有资源的基础上,以跨学科学习课程主题为导向,为跨学科教学的实施搭建了几个实践基地——

化学探究中心。体验化学学科知识在水产养殖中的运用,感受化学科学给人类生活带来的影响,理解化学学科背后肩负的伦理与道德,从而在坚持正确价值观念的基础上,培养学生创新设计的能力,激发他们的创新潜力。

电子物理实验室。学校将逐步建设与微型课程相匹配的电子物理实验室,以微型课程为载体,构建课程模组,通过学校局域网把实验室中的服务器和实验教学软件联结,形成完整的物理教学实验系统,使之成为跨学科教学的“立交桥”。

STEM创客中心。创客课程,其实并不是一门具体的学科课程,而是具有层级性的、系列化的、探究性的课程组合。学校将以STEM创客中心为载体,设计入门、中级和高级的层级性系列课程。其中,入门课程侧重机械、材料、电子等基础学科的知识学习与操作训练;中级课程则侧重制造、装配、编程等相对较复杂的思维和技能训练;高级课程则是围绕某个具有现实意义的项目和主题,注重进行跨学科的、综合性的、更具探究创新的实战提升,助力学生开展协作式探究,创造新方案和新产品。

当然,不论是跨学科的项目学习,还是学科内的项目学习,都需要消解知识与社会、课堂与生活的界限,需要为学生探究创设情境、提供场景。因此,跨学科学习还要超越当前固有的校园内、教室里的学习,将学习延伸到校园外、工厂里,才能更好地实现学生学科核心素养发展。我们将与校外相关机构和企业开展深度合作,建立校外跨学科学习基地。例如——

古镇建筑研究。我们学校刚好比邻水乡古镇周庄、同里和甪直。这些古镇以其深邃的历史文化底蕴、清丽婉约的水乡风貌、古朴温情的吴侬软语、别有特色的民俗风情驰名中外。它们无疑是引导学生探索历史、地理、文化及其相互关系的最佳载体与资源。

桑蚕养殖实验室。我校地处江南水乡,丝绸是地方传统丝织业中的珍品,亦是中华文明的重要體现。早在先秦,江南就是中国蚕桑丝绸生产比较集中地区。缘何如此?丝织技术的发展又是如何体现人类文明的进步的?这些问题都值得学生展开探究。

水产养殖实验教学中心。水产养殖是江南地区最重要的农业项目。水产养殖需要对池塘、水库、工厂化养鱼池等多种水体的水质进行实时监控,比如检测养殖场、育苗场水源有无化学污染物;养殖过程中,为了检测水质变化趋势,要测定温度、pH值、溶解氧等水质指标。这些内容不仅是化学学科的重要探究对象,也是生物科学、环境科学的重要研究话题,是帮助学生进行跨学科学习的重要载体。

四、实施学业质量评价

“真实评价”(authentic assessment)由美国评价培训学会(Assessment Training Institute)所提出,是检验学生学习成效的一种评价方式,是基于真实任务情境的评价。它要求学生应用必需的知识和技能去完成真实情境或模拟真实情境中的某项任务,通过对学生完成任务状况的考查来评价学生知识与技能的掌握程度,以及反思实践、问题解决、交流合作和批判性思考等多种复杂能力的发展状况。[3]

当前,我国基础教育改革更加注重学生的创新能力和实践能力的发展,这就尤其需要通过真实情境中的问题解决或具有创新创造特质的作品来表现和考查。这也就是说,学生发展核心素养的培养和发展不是在纸笔考试的试卷中进行的,不是依靠记忆一些知识点、掌握一些具体的操作技能来实现的,而是在真实情境或复杂情境下的具有实践价值的问题解决过程中或创新作品中得以表现的。真实性学业成就不只是获得事实性的学科知识和概念,而是能够运用这些知识或概念解决复杂的现实性问题。它重视不同知识、方法或态度在深层意义上的整合和运用,关注学生在复杂的开放性问题情境中的综合表现,强调学生在知识应用过程中形成灵活有效的问题解决技能,学会如何与他人合作,如何计划、监控和评估学习方案和进程,学会自主学习和终身学习。[4]

跨学科学习评价就是在教学过程中要重视创设真实而富有价值的问题情境,如真实的生活问题、科学史料、社会事件、环境资源、生产实际等,考查学生的跨学科知识应用和跨学科思维过程,考查学生解决真实问题的能力和品格,如批判反思、信息整合、协作交流、创造能力、社会责任等。同时,将跨学科学习评价向“作品化”引导,引领和要求学生将问题探究过程和解决结果“作品化”,如学科模型、实验方案、研究报告等,来客观评价学生的跨学科能力发展。让学习和评价回归生活世界、真实世界,切实促进学生创新创造能力的发展。

五、结语

跨学科学习对于打破学科壁垒、促进学生深度学习、培养问题解决能力、激发创新意识、提升创造能力等方面的作用是毋庸置疑的。当前,我国基础教育领域在促进学科融通、培育学生发展核心素养的跨学科研究和实践还是较为欠缺的,需要我们在理论和实践领域去持续研究和探索。

【参考文献】

[1]张紫屏.论协作式问题解决[J].教育发展研究,2016(2):28-34.

[2]胡先锦.高中研究性校本课程的开发与实施[J].江苏教育,2019(75):32-36.

[3]蒙哥马利.真实性评价:小学教师实践指南[M].国家基础教育课程改革“促进教师发展与学生成长的评价研究”项目组,译.北京:中国轻工业出版社,2004.

[4]杨向东.指向学科核心素养的考试命题[J].全球教育展望,2018(10):39-51.