面神经监测在小儿电子耳蜗植入术中的应用

2020-01-15徐静迟放鲁

徐静 迟放鲁

(1.复旦大学附属眼耳鼻喉科医院麻醉科 上海 200031;2. 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科 上海 200031)

电子耳蜗植入术是目前治疗先天性或后天性重度耳聋的主要方法[1]。先天性耳聋患儿面神经发育异常的发生率明显增高[2],因此术中使用面神经诱发肌电位(evoked electromyography,EEMG)监测有利于准确辨别面神经的走行,减少医源性面瘫的发生[3-4]。面神经监测在中耳手术、听神经瘤、腮腺肿瘤等以成人患者为主的手术中已被广泛应用并接受[5-6],并逐步形成系统的监测方法及合适的麻醉方案[7]。拟行电子耳蜗植入术的大多是婴幼儿,需行全身麻醉,全身麻醉药物中肌松药的使用对小儿面神经监测的影响尚不明确,针对小儿面神经监测相关参数的研究也相对匮乏。本前瞻性研究的目的是评价电子耳蜗植入术中全程面神经监测的作用,细化其监测方法,并评估七氟醚复合瑞芬太尼无肌松药全身麻醉在这类手术中的可行性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 20例拟行电子耳蜗植入术的婴幼儿和20例拟行鼓室成形术的成人患者纳入本次研究。入选标准:美国麻醉医师协会病情估计(American Society of Anesthesiologists,ASA) 分级为I或Ⅱ级,心、肝、肾功能无明显异常,术前面神经功能按House-Brackmann(H-B)分级法评定为I级,患者或监护人知情同意。排除标准:有神经-肌肉疾病的患者。本研究获得本院伦理委员会的批准。

1.2 麻醉方法 患者入手术室后开放外周静脉通路,监测心率(heart rate,HR)、血压(blood pressure, BP)和脉搏氧饱和度(pulse oxygen saturation, SpO2)。麻醉诱导:丙泊酚2~3 mg/kg、芬太尼2 μg/kg、瑞芬太尼0.5 μg/kg、罗库溴铵0.3 mg/kg或者琥珀胆碱2 mg/kg依次静脉注射,气管插管后行机械通气,调节呼吸参数,维持呼气末二氧化碳分压(PetCO2)于33~38 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。麻醉维持:吸入七氟醚1~1.3最低肺泡有效浓度(minimum alveolar concentration,MAC),静脉按需输注瑞芬太尼,术毕给予中长效镇痛药以及止吐剂等。术中使用TOF-Watch SX肌松监测仪(欧加农公司)进行外周神经肌肉阻滞(neuromuscular blockade, NMB)即肌松程度监测。术中按需行控制性降压, 维持幼儿平均动脉压为50~60 mmHg,成人为60~70 mmHg。

1.3 术中面神经监测 使用Medtronic公司的NIM-Response TM系统行面神经监测,应用皮下针电极记录手术侧眼轮匝肌、上口轮匝肌和下口轮匝肌的复合动作电位。手术开始后即进行非同步反应面神经监测,当有手术操作刺激面神经时,监测仪发出“咔哒”声并记录非同步反应波。手术达面神经管后,根据面神经裸露程度将患者分成2个亚组:面神经暴露组,即骨管完全打开者直接在面神经表面刺激,或骨管表面有裂缝者在裂缝处刺激;面神经未暴露组,即骨管未打开者,在骨管表面间接刺激面神经。在外周肌松完全恢复,TOF=100%时用Prass标准单极电极 (刺激电流为4 Hz、持续100 μs的单向方波) 刺激面神经,测定每例患者的面神经刺激阈值。从最小刺激电流0.05 mA起,每次增加0.05 mA,升至0.5 mA时每次增加0.1 mA,直至出现稳定的EEMG反应,该电流强度为EEMG的刺激阈值。为避免强刺激电流造成医源性面神经损伤,将刺激电流上限设定为1.5 mA。所有患者由同一位外科医师完成手术,并由该医师在术中对面神经实施刺激。术后1 h、7 d再次评定面神经功能。

2 结果

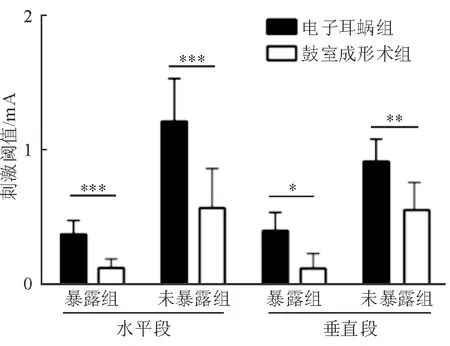

电子耳蜗组和鼓室成形术组患者的一般情况分布见表l,2组的平均年龄和体重差异有统计学差异(P<0.05),但性别构成以及七氟醚和瑞芬太尼的用量差异无统计学意义。40例病例中有12例记录到非同步面神经诱发肌电反应,避免了下一步手术操作对面神经的损伤。所有病例均成功诱发面神经同步肌电位反应。电子耳蜗组面神经水平段的刺激阈值:暴露组为(0.38±0.10)mA,未暴露组为(1.21±0.32)mA,暴露率为27%;垂直段的刺激阈值:暴露组为(0.40±0.14)mA,未暴露组为(0.91±0.17)mA,暴露率为46%。鼓室成形术组面神经水平段的刺激阈值:暴露组为(0.13±0.06)mA,未暴露组为(0.57±0.32)mA,暴露率为42%;垂直段的刺激阈值:暴露组为(0.12±0.11)mA,未暴露组为(0.56±0.21)mA,暴露率为20%。2组比较,电子耳蜗组各亚组刺激阈值均高于鼓室成形术组,且差异有统计学意义(图1)。

所有患者术中均未出现体动,术后1 h和7 d面神经功能均未见异常,H-B分级为I级。

表1 2组一般资料比较

3 讨论

电子耳蜗植入术是重度感音神经性耳聋患儿恢复听力的唯一途径,近年来国内此类手术也越来越多。有研究[8]表明,植入年龄越小,术后患儿的言语训练效果越好。内耳畸形患儿常伴有面神经的发育异常[9],因此电子耳蜗植入术中行面神经监测有利于减少医源性面神经损伤的发生,尤其是伴有骨性耳蜗神经管狭窄的患儿[10]。明确幼儿面神经监测参数与成人的差别以及麻醉药物对监测的影响对于临床上合理使用术中面神经监测显得尤为重要。

*示P<0.05, **示P<0.01, ***示P<0.001图1 电子耳蜗组和鼓室成形术组面神经监测的电刺激阈值

手术开始后应用连续的面神经非同步反应监测,可及早发现高速转动的电钻或其他外科操作对面神经的损伤。对于可疑部位用电极诱发同步的肌电反应,有助于确定面神经解剖走向[11]。电子耳蜗植入术中面神经已暴露,选择由0.3 mA开始刺激,最大不超过0.5 mA,注意避免过大的电刺激所致的面神经损伤。面神经骨管完整时,临床上多用于定位面神经走行,先用1 mA刺激。如无反应,直接改用1.5 mA刺激;如有反应,应警惕骨壁已非常接近面神经。如需精确定位面神经的走行,可减小电刺激强度进一步探寻。与鼓室成形术的成人患者[7]相比,电子耳蜗植入术的患儿面神经刺激阈值显著增高,认识到这一点,可以避免因使用低强度的刺激未能引发EEMG反应而误判面神经的走行。

我们的前期研究[12]显示,单个刺激肌肉收缩百分比(T1%)=50%时能成功诱发成人鼓室成形术中面神经EEMG反应。由于电子耳蜗植入术中婴幼儿患者面神经刺激阈值明显增高,为减少面神经监测时电刺激对面神经的损伤,在尚未获得非去极化肌松药对拟行电子耳蜗植入术患儿术中面神经监测影响的临床证据前,建议这类手术患儿行面神经监测时应慎重使用肌松药。本研究提示,不使用肌松药时,1.3MAC的七氟醚复合0.15 μg·kg-1·min-1瑞芬太尼静脉泵注既可满足电子耳蜗植入术患儿全身麻醉下机械通气和术中制动的需求,又为面神经监测提供了良好的监测条件。

综上所述,耳显微外科术中应用面神经监测有助于定位面神经,预警手术操作,避免医源性面神经损伤。定位面神经的电刺激强度受患者年龄、手术部位和神经表面骨管厚度等因素的影响。当不使用肌松药时,七氟醚复合瑞芬太尼可以满足电子耳蜗植入术患儿术中面神经监测的需求。