由辽墓壁画看辽代的渔猎活动

2020-01-07贾秀梅

契丹族作为中国北方重要的草原游牧民族,大约在公元四世纪名称见诸史籍,之后一直活跃在北方草原历史舞台,游牧与狩猎成为其重要的生活资料来源。契丹建国后,在农耕文化的影响下,社会经济得到迅速发展,经济结构发生了变化,但在有辽的二百余年间,大多数契丹人特别是契丹贵族并没有脱离本民族的渔猎文化传统。正如《辽史拾遗》所载,契丹人打围,一年四季各有不同地方。正月的时候会去冰上凿冰捕鱼,二、三月份会去放鹘,也就是用海东青等捕获天鹅、大雁;到了四、五月,会打麋鹿,夏季炎热时会避暑张鹰;八月、九月会打虎豹之类。作为二十五史之一的《辽史》也是用大量的篇幅记载了射猎活动,这是其他史书所少见的,契丹人的射猎活动,一直是其社会生活的重要组成部分,目前发现的辽墓壁画中,描绘契丹族射猎生活场景的内容很多。这些作品广泛地反映了辽代的社会风俗,内容和表现方法都较有时代特征,这为我们更加深入地了解辽代社会生活风貌提供了更为直观的实物资料。

一、射猎活动

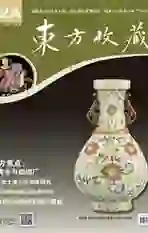

内蒙古赤峰市敖汉旗玛尼罕乡七家村辽墓1号墓的底部绘有一幅射猎图,为一虎五骑形象,整幅壁画表现的是围虎射猎的场景。图1描绘的是其中一名射猎的骑士,身着浅色圆领紧袖长袍,头戴黑帽,腰间挂着弓囊,正拉弓搭箭,准备射击猎物。图2描绘的是一名身着红色圆领紧袖长袍的骑士,骑着一匹红色马,头戴黑帽,正扬鞭催马,追赶猎物。图3描绘的是一只猛虎形象,是射猎图的一部分,一只老虎匍匐在草丛中。《辽史》中关于射虎的记载大约有十处,如“九月重九日,天子率群臣部族射虎,少者为负,罚重九宴”“神册四年射虎于东山。幸辽阳故城”等。

猎犬是辽人从事狩猎活动中的重要帮手,史料中有多处记载。如《辽史·兴宗纪》载,重熙二十三年(1054)九月庚寅,辽兴宗与臣下出猎“遇三虎,纵犬获之”。辽墓壁画中,猎犬形象也常有出现,如在内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗东沙布台宝山1号辽墓、敖汉旗康营子辽墓、通辽市库伦旗前勿力布格6号辽墓中均有发现。

内蒙古通辽市库伦旗前勿力布格6号辽墓,发现一幅射猎出行图壁画(图4),壁画位于墓道北壁,画面表现的是射猎出行的场景,画中有五人,一匹马、一头骆驼、一只猎犬,其中骆驼身上还骑着一只小猴。射猎出行图中的猎犬,長腿细腰,长尾上翘,脖子上套着项圈。

二、鹰猎活动

契丹族作为草原游牧民族,渔猎活动是契丹人最为擅长的活动。契丹人爱好射猎,在众多射猎活动中,鹰猎活动无疑是最具代表性的,而这在辽墓壁画中常有体现,是区别其他朝代壁画的一个重要标志。鹰猎文化是契丹族尚武精神的一种体现,“鹰猎”指的是在辽代设有专门鹰坊,来驯养鹰鹘等来捕天鹅、大雁等飞禽,其中海东青是辽代最负盛名的猎鹰。辽代皇帝和贵族一年四季喜游行狩猎,海东青因善捕天鹅、大雁、野鸭等飞禽而甚得皇帝和贵族们的喜爱,《辽史·营卫志》详细记载了辽代皇帝在春捺钵时用海东青来捕获天鹅的场景。辽代的鹰猎活动不仅仅是单纯的娱乐活动,还伴有很强的政治、军事色彩。辽代皇帝在捕获天鹅后,要举行头鹅宴等活动来预祝丰收,并将所获猎品赏赐给群臣,通过捺钵活动来加强与臣僚之间的联系。目前发现的辽墓壁画狩猎题材中,猎鹰出现较多,并以海东青最具代表性,从侧面反映出辽代统治阶级对鹰猎活动的喜爱。

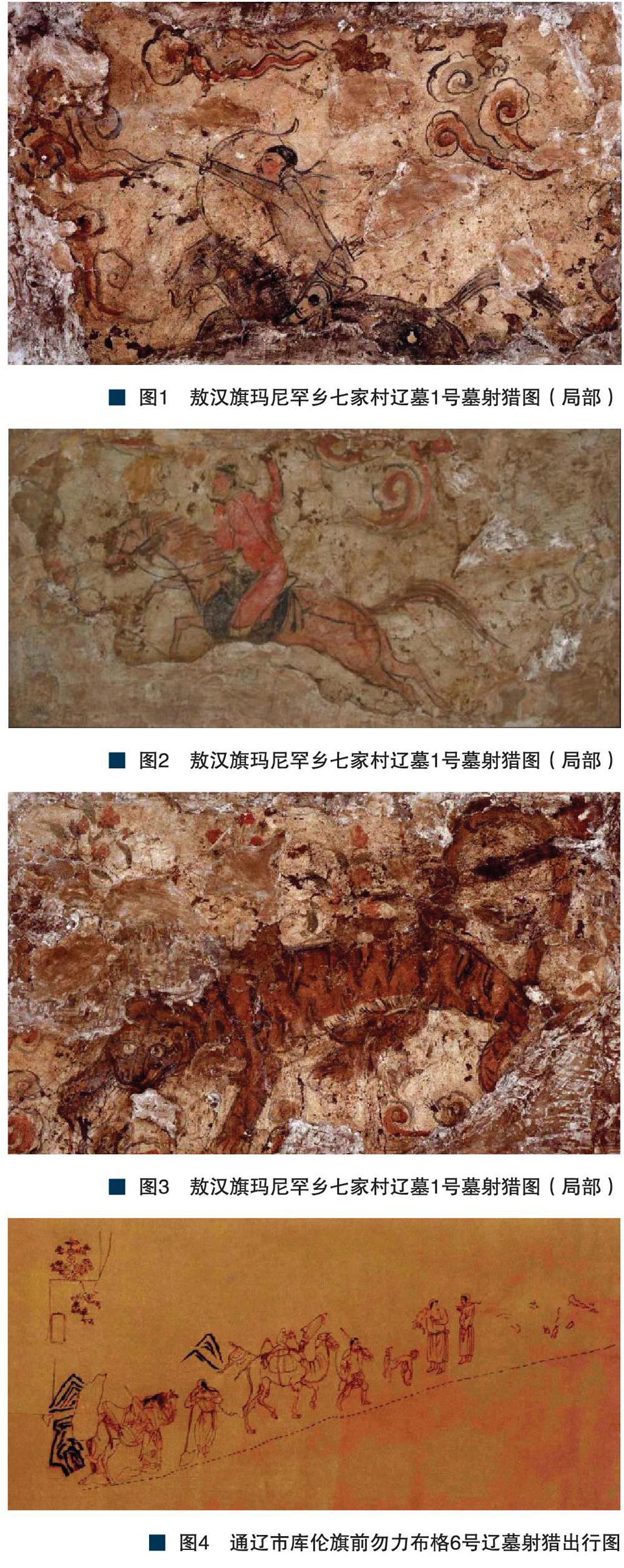

赤峰市敖汉旗贝子府镇喇嘛沟辽墓,出土了一幅备猎图题材壁画(图5),绘于墓室西壁,描绘的是五名契丹侍者形象,分前后两排站立。前排三人,均为髡发。右起第一名侍者身着墨绿色长袍,双手相握置于胸前,腰间系一鹰食瓢,面含微笑;第二名侍者为一长者,居于整个画面中心,身着白色长袍,右手戴手套,擎一淡红色海东青;第三名侍者为一青年,身着褐色长袍,怀中抱一双白色长靴。后排两人,右者身着墨绿色长袍,双手抱一把红色木琴;左者头着黑帽,蓄须,身着墨绿色长袍,右手持一张红色弓,左手执箭两支。整个画面表现了春猎时准备出发的场面。

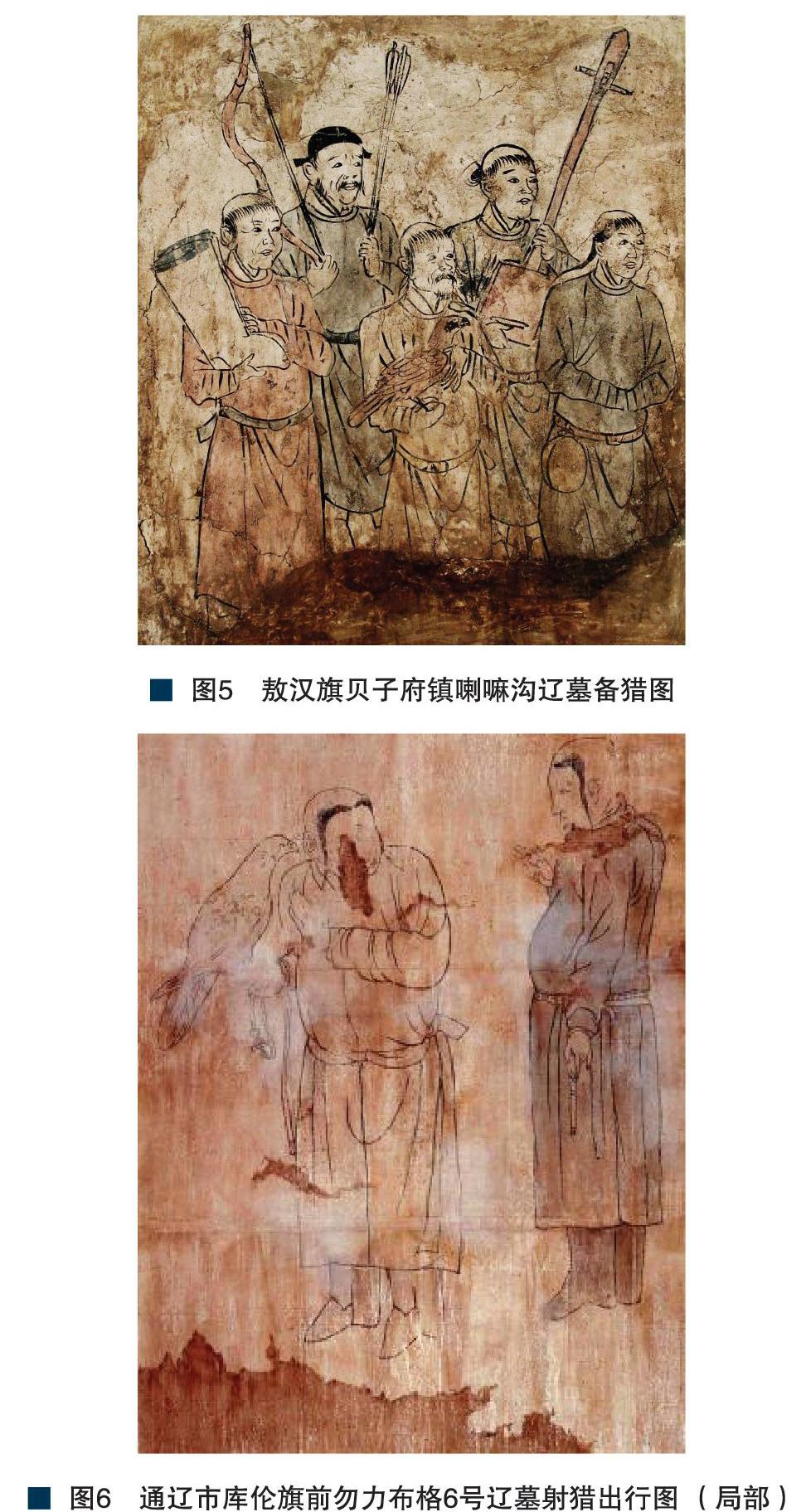

内蒙古通辽市库伦旗前勿力布格6号辽墓,墓道北壁绘有一幅射猎出行图壁画,画面表现的是射猎出行的场景,画面中共有五人,其中最右侧的两人形象刻画生动(图6)。描绘的是两名契丹侍者相对而立,均为髡发造型,左侧侍者蓄须,身着白色长袍,右臂上驾着一只海东青,海东青的头看向前方,腿上还系有链环。右侧侍者身着蓝色长袍,侧身站立,左手拿着一刺鹅锥,左臂自然下垂,右手指向海东青,两人似在交流关于海东青的话题。

据不完全统计,目前出土的辽墓壁画中,关于鹰猎题材的至少有十幅以上,主要集中在内蒙古自治区的赤峰、通辽地区。此外,在辽宁省法库叶茂台等地也有少量发现,其他地区这一题材很少发现,说明在辽代的统治中心区域,契丹族游牧民族生活特色依旧占据重要位置,人们很喜欢鹰猎活动。

在契丹族的渔猎活动中,较有代表性的还有冬季凿冰钩鱼,据史料记载,每到正月河水结冰,契丹皇帝设帐冰上。先使人在河的上下游以网截鱼,并将鱼驱赶到帐下水中。帐中床前位置预先开四个冰眼,中间一个透水,周围三个不透水,用于观察。古人利用鱼有喜氧趋光的特点,把长期密闭于冰下的鱼驱赶到一处,聚集在冰眼处,这时皇帝用绳钩掷之,必中,谓之得头鱼。这种捕鱼方法极富特点,是契丹人长期渔猎经验的总结,获得头鱼后要举行盛大的头鱼宴。此外,契丹人还发明了一种独特的行之有效的捕猎方法,即撒盐哨鹿技术。《辽史》载:“鹿性嗜咸,洒盐于地以诱鹿,射之”,这是辽代契丹贵族常用的一种猎鹿方法,又被称为“舔咸鹿”。虽然这两种捕猎方式在壁画中还未发现,但在现有的文史资料中常有提及。

(作者简介:贾秀梅,郑州大学历史学硕士,赤峰博物馆文博馆员,研究方向为历史学及博物馆学)