陈寅生篆刻琐谈

2020-01-07杨未君

杨未君

曩年在乡公府上欢晤陈寅生后人,有幸得观陈氏家藏寅生旧物,其中就有一枚寅生自用小印。印为石质,高不足3厘米,印面6毫米见方,刊朱文“寅生”二字。无边款,信是寅生自刻自用。当时摩挲良久,乞允钤拓一纸珍存。乡公周继烈老师曾有诗跋曰:“清荫木窗伴流霞,几度刀走如绣花。刊得小印真比豆,仰望前贤叹长嗟。”

陈寅生在琉璃厂立身谋生,最早的身份或许就是印人。在文献中最早(同治九年,1870)记载陈寅生的钱币学家鲍康《观古阁丛稿》中说:“余戚陈寅生麟炳,工篆刻,所镌铜墨盒足与曼生壶并传,都人士争购之。”善于操刀又精于书法的陈寅生在素墨盒上偶一为之,自觉不恶,示之友朋皆获赞许,遂发愿以此为业,专刻墨盒——这种猜测,相信与实际情形应“虽不中亦不远矣”。

陈寅生刻铜名扬后世,其特点是运刀如中锋行笔,刀痕底如仰瓦,结字中正,虽刻如写,这和他的篆刻风格一脉相承。寅生篆刻远宗秦汉,近浸皖浙,整体上以传统为主,观其印作有明人之风。其友人陆光祖(字泰初,1840—?)评价寅生刻印,说其“寓工于法,婉转多姿”(陆光祖《忆云馆印存序》,光绪年间钤印本),这似乎也可用来评价陈寅生刻铜,“寓工于法”就是“遵传统,有功力”。我们收藏近代刻铜文房,推崇的刻工风格以京师琉璃厂为主,以陈寅生为领军,而区别于此的刻工,比如被称之为“南工”的錾刻,则是另派别门;而陈寅生刻工的源头,就是篆刻,就是印宗秦汉的传统刻艺。这与陈寅生熟谙印学、精通篆刻有很大的关系。

有趣的是,当年和陈寅生一起习印的小伙伴,有的后来也参与刻铜,并有墨盒等文房实物流传于世,并且具有相当高的水准,其风格与寅生相似。这也从一个侧面印证了琉璃厂近代文房铜刻从发轫起,就与印学篆刻有不解之缘。这看似自然而然,因为无论印章还是墨盒,皆文房之属,均可归入金石学的范畴,但仔细揣摩,仍给我们诸多启示:墨盒镇尺等实用器,为美化而加以刻工,从一开始便不是素人涂鸦,而是篆刻家、金石学家用心为之,或者说,正因为起点高,才形成时尚,才入得了在科举之途上诸多士子挑剔的法眼。到了民国初年,以琉璃厂同古堂为代表的民国刻铜,更上层楼,追求书画家的笔墨效果,刻痕由点、线扩展到面,技法升级,审美升华,但其精髓仍是用刀如笔,整饬中正,归根结底仍是宗法秦汉的篆刻刀法,这与同古堂以张樾臣、张寿臣为代表的铜师熟悉篆刻、是成熟的印人同样有很大关系。京师琉璃厂刻铜源远流长、一脉相承,其源头都是篆刻刀工。这一点,在民国名家亲笔铜刻上表现得尤为明显。也正因为张樾臣、张寿臣是传统的篆刻家、金石学者,才使得姚华、陈师曾、陆和九、马衡、余绍宋等金石学者有与其交流的可能,“至是而画师梓人,神志暗合,同力合作,遂越前修(鲁迅语)。”

陈寅生篆刻的史料极为稀少。目前我们见到的陈寅生篆刻资料大抵分为两类:一为独立的篆刻作品,有闲章,有他人属刻之作,一般有边款;一为寅生书画作品及藏品上的印痕,有收藏印、名章字号印、诗文吉语类闲章等。到目前为止,还没有发现陈寅生印谱如《妙严室印存》之类的任何资料,但相信其一定存世,且让我们翘首期待。

下面,我们就所知资料,择几方寅生篆刻以谈琐屑。

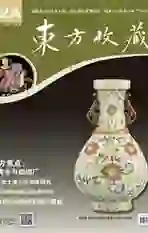

● “惟庚寅吾以降”印

说起陈寅生的篆刻作品,我们最熟悉的莫过于“惟庚寅吾以降”六字印了(图1)。周继烈老师著《铜匣古韵》(2004年出版)书中考证陈寅生的生年时,由该印推断出陈寅生生于1830年,岁次庚寅。周先生是从孙洵先生的《民国篆刻艺术》一书中查得此枚印章资料的。

《铜匣古韵》第37页写道:“我们在众多零星记载陈寅生事迹的旧集中,找不到陈寅生的生卒年,笔者是从孙洵先生《民国篆刻艺术》一书中,查得其所选一印拓得出的结论。该书所选陈寅生印之印文“惟庚寅吾以降”释成白话就是“庚寅年我降生了”。据此,我们看同治以前的庚寅年,只有道光十年的庚寅才最符合陈寅生的实际。该印边款铭文的纪年是“乙丑冬日”,这个乙丑只能是同治四年(1865)的乙丑。《民国篆刻艺术》却误断为1925年的乙丑,因此该书将陈寅生作品当做民国时期的作品编入,也是不当的。”

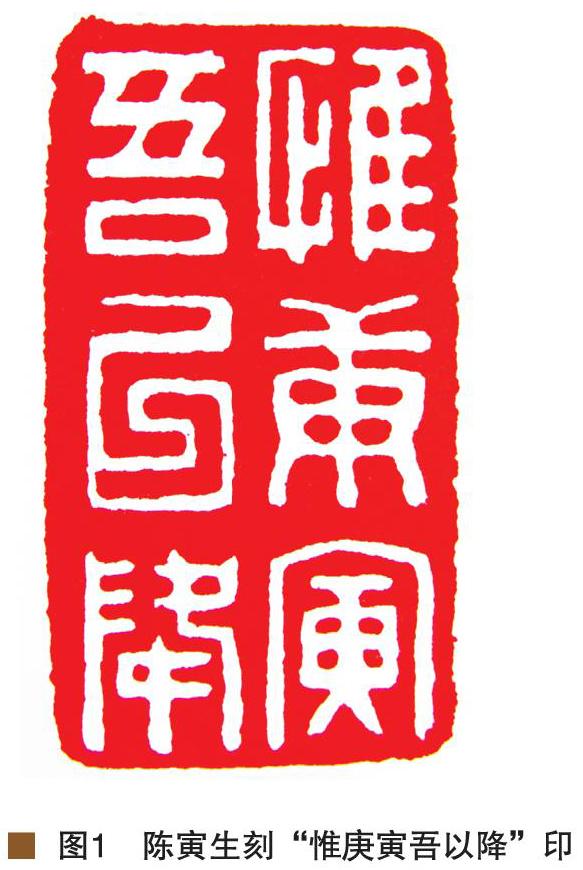

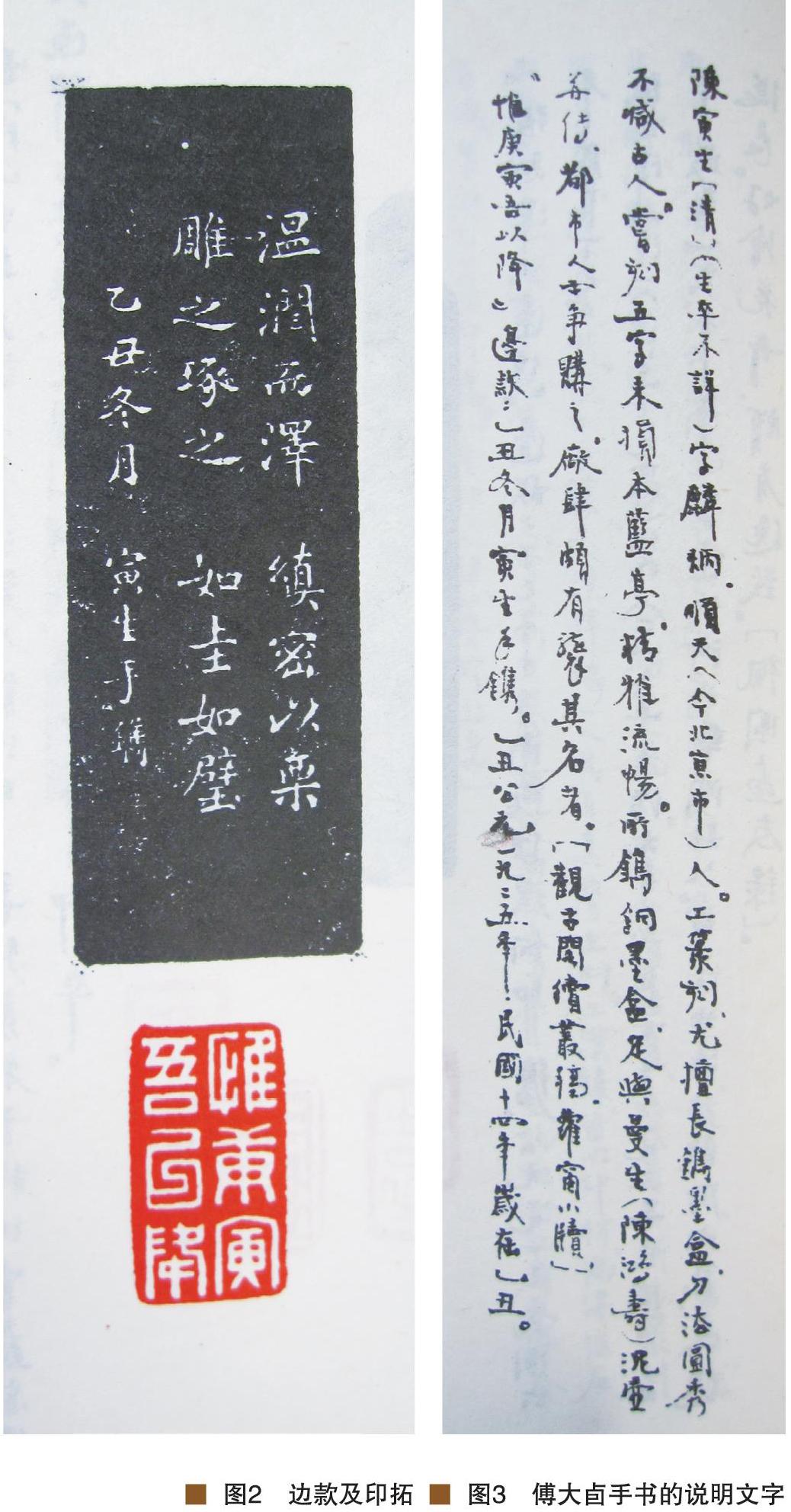

孙洵先生《民国篆刻艺术》初版于1994年4月。目前所知“惟庚寅吾以降”六字印印拓最早见于《傅大卣手拓印章集存》(中华书局,1983年)一书。《傅大卣手拓印章集存》一书第167页,左图右文,图为手拓的寅生印章“惟庚寅吾以降”边款及印拓(图2),文字为傅大卣手书的说明文字(图3):“陈寅生(清)(生卒年不详),字麟炳,顺天(今北京)人。工篆刻,尤擅长镌墨盒。刀法圆秀,不减古人。尝刻五字未损本兰亭,精雅流畅。所镌铜墨盒,足与曼生(陈鸿寿)泥壶并传,都市人士争购之。厂肆颇有袭其名者。《观古阁续丛稿·萝窗小牍》。”

“惟庚寅吾以降”印边款:“乙丑冬月寅生手镌。乙丑公元一九二五年民国十四年岁在乙丑。”

由此可知,将此印边款上的“乙丑”认为是1925年,孙洵先生或许是沿袭了傅大卣先生的说法。

2011年8月,孙洵先生出版了《民国书法篆刻史》一书。该书第347页讲到陈寅生:“陈氏以擅長治铜墨盒名响京华(与张樾臣、姚茫父合称刻铜三大家),工篆刻,刀法圆秀,不减古人。尝刻五字未损本兰亭,流畅精雅,可知其书法造诣之深。‘惟庚寅吾以降一印,为六字长方形闲章。起笔自然、结而妥帖,允称合作。跋文是:‘温润而泽,缜密以栗;雕之琢之,如圭如璧。时在1925年。陈氏(注):陈寅生(1830—?),字麟炳,顺天(今北京市)人。”

《民国书法篆刻史》或许参考了周先生《铜匣古韵》中关于陈寅生生年的考证,将陈寅生的生卒年标为(1830—?),但不知为何仍认为乙丑为1925年。1925年陈寅生如果在世,已经95岁。长寿还能操刀,不太容易(事实上,陈寅生卒于1912年,享年83岁)。当然,假如认可了该印作于1865年,民国篆刻史就提不到了。另外,行文中“陈寅生与张樾臣、姚茫父合称刻铜三大家”的说法也是以讹传讹,姚华自己并不刻铜。

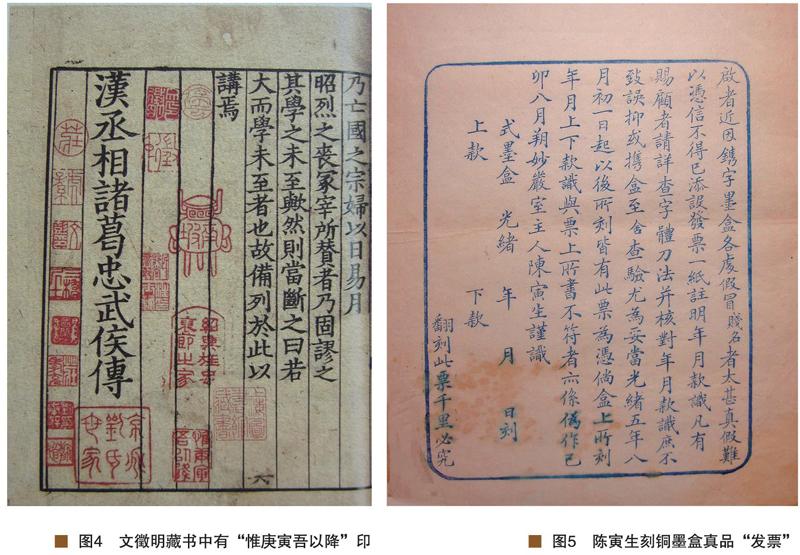

陈寅生生于道光十年(1830),岁次庚寅,故字寅生,麟炳是他的谱名,他是排麟字辈的,所以寅生自称为“炳”。如《陈寅生跋卢氏涅金古币拓本》云:“是拓本乃空首布之最大者,可为奇品。帧内诸题,其原委诸君业经道尽,炳亦不能多费一辞,惟思古器中光怪陆离者亦复不少。兹睹此器实为眼福”(上海图书馆藏,载《书法》杂志2014年9月)。“惟庚寅吾以降”一印,印文出自《离骚》“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。”翻译成现代汉语即是:“我是古帝高阳氏的子孙,父亲的字是伯庸。摄提那年孟陬月,庚寅日那天我降生。”这里的“惟”字,是句首发语词,没有词义。屈原时代的纪年与后世有很大不同,“惟庚寅吾以降”指的是出生的那天是庚寅日。《离骚》在我国古典文学中具有至高无上的地位,被称为“离骚经”,经书中的前贤成句恰可移来表述生年(庚寅年,即干支纪年中一年),是后世文人的一种特殊趣味,这种趣味只可意会、不可言传,有点像网络词汇中的“梗”。有人说“把古人说日子的句子来说年份是用错了”,这话是不对的,是没有get到古人的趣味。明清以来的文人墨客,有庚寅年出生的,时常见有用“惟庚寅吾以降”来表述自己是庚寅年出生的,以致成了传统。如明代画家文徵明,生于1470年,岁次庚寅,也有“惟庚寅吾以降”自用印(图4),陈寅生此印也是效法前贤。

以此印证陈寅生的生年,前提是“印为寅生自用”,那么,如何看出此印是寅生自用的呢?

赠人之印一般是刻有上款的,这方印没有。其边款的铭文韵语,“温润而泽,缜密以栗;雕之琢之,如圭如璧”,是在说印材,说这方印的石质温润如玉。自用印有的是没有边款的,而这方印石质细腻可爱,足堪把玩,推测是寅生喜爱之余,不禁以刀代笔刻下心中的赞语。所以说其为寅生自用,是可信的。

后来,周继烈先生从陈寅生故居处见到了陈寅生家谱抄本,明确记载了其生卒年:“清道光十年(1830)庚寅三月初一日生,壬子(1912)三月初七日卒,享年八十三岁。”(见《乡音室诗咏陈寅生》,载《艺术中国》2019年10月)。

● “妙严印室”印

“妙严印室”印,只见于文字记载,尚未见图片、印拓或实物,记录于此以待今后补充。

陈寅生是否称得上篆刻名家尚且不论,说他是个印人总不为过,陈寅生自己也是以印人自居。有复制古籍的机构披露一册古籍信息说:

《国朝谥法考》(普通古籍): 一卷 / (清)赵钺纂

清道光十一年(1831)

十行二十四字小字双行同白口左右双边单鱼尾,书名页题道光辛卯,钤“梦禅道人所藏书画印”“寅生”“麟炳读过”“鲍康读过”“妙严印室”等印,世美堂藏版。

这至少是陈寅生读过的一本书。近年来,随着陈寅生真品墨盒和纸绢作品逐渐被发现,陈寅生室名斋号也逐渐清晰可考。一个人的室名斋号可以有很多,就目前的发现和实物而言,至少“妙严室”是寅生斋号之一。实署的时候,有时作“妙严”“妙严室”,陈寅生的斋号之一是“妙严室”,这在他的书画中和刻铜作品上都有佐证,而这本书上他钤盖的是“妙严印室”,可见篆刻与他的书斋生活密切相关。

陈寅生刻铜约始于清代咸丰年间至光绪年间,厂肆袭其名者日甚一日,陈寅生为“打假”颇费心思,先后尝试过多种防伪措施,如在盒内底部加贴“陈寅生刻”印兑等。那天在乡音室见陈寅生后人时,除了“寅生”小印,还有一枚“陈寅生刻铜墨盒真品发票”(图5),也是陈寅生墨盒防伪措施之一。这是一页木版印刷的纸品,尺幅近似二十二开,纸质颇薄,蓝墨楷书竖排,十行,每行四至二十字不等,共一百五十二字。字体是我们熟悉的寅生楷书,是寅生亲笔所书。其内容为:

启者:近因镌字墨盒各处假冒贱名者太甚,真假难以凭信,不得已添设发票一纸,注明年月款识。凡有赐顾者,请详查字体、刀法并核对年月款识,庶不致误。抑或携盒至舍查验,尤为妥当。光绪五年八月初一日起,以后所刻皆有此票为凭。倘盒上所刻年月上下款识与票上所书不符者,亦系伪作。

己卯八月朔 妙严室主人陈寅生谨识

式墨盒 光绪 年 月 日刻

上款 下款

翻刻此票 千里必究

在这里,寅生明确自称“妙严室主人”。除此之外,其后人处保留有寅生墨盒拓片数种,其中一枚(图6)款署“戊寅秋七月,刻于妙严室,寅生”,并题“薛兰素素墨痕香”,画面刻兰花婀娜,清雅可人。

“寿金石室”也是陈寅生的“室名斋号”之一,目前有见到陈寅生刻铜墨盒署“寿金石室”者(图7)多枚。“寿金石室”为寅生斋号,这在他的篆刻资料中也有证据。前述陆光祖所辑《忆云馆印存》中,辑有“忆云馆主人”一印,印作长方形,朱文,印兑旁边蓝墨标注的文字,印钤下面文字“忆云馆主人”“青田”,此为印面释文及材质,旁侧标注文字为“陈寅生作于寿金石室”。根据该书的体例,这行文字可以理解为边款释文,也就是说,这方青田石印是有边款的,寅生自刻“作于寿金石室”,寅生有斋号“寿金石室”,这里有了刻铜之外的佐证,应当确定无疑。其时间要早于“妙严室”,约在1860年前后。

相信关于陈寅生的其他斋号,我们还会有更多的发现。

● “伯新一号景张”印

《近现代名家篆刻》(上海辞书出版社,2004年12月)是上海文物商店的藏品結集,主编朱力是上海文物商店原经理。该书第163页有陈寅生刻“伯新一号景张”六字印(图8-1),包括印文朱钤、边款墨拓和印章照片(图8-2)。并有陈寅生简介,文曰:“陈寅生,字麟炳,顺天(今北京)人。活动于光绪、民国年间。善镌墨盒,刀法圆秀。曾缩刻《兰亭》帖。”关于印章的介绍文字为:

伯新一号景张

寿山石,薄意花卉。纵2.25、横2.2、高9.05厘米。

边款:龚引生属陈寅生刻印以赠龚景张太史,此光绪己丑年事也。壬寅夏,太史复属徐星州记之。

按光绪己丑,为1889年。徐星州是沪上著名篆刻家。龚伯新即龚心铭,近代政要、著名收藏家,上海博物馆著名藏品“商鞅方升”即为龚心铭旧藏。

按徐星周的边款可知,这方印是陈寅生于1889年受龚彦绪(字引生,光绪年间官刑部)所托,为龚心铭所刻,因未刻边款,直到了1902年(光绪二十八年,岁次壬寅)才由徐补刻了边款。

● “绿树无人昼梦余”“乐天真”闲章

《锄月楼藏印(初编)》(全三册,罗建锋编著,西泠印社出版社,2010年9月)第998页,刊有锄月楼主罗建锋先生所藏陈寅生刻印两枚。均为闲章,内容包括印面朱钤、边款墨拓和印章照片。并有陈寅生简介,文曰“陈寅生,近代篆刻家,字麟炳。顺天(治今北京)人。工篆刻,兼精镌铜墨盒,所作可与曼生壶并传。”印章说明文字如下:

第一枚印面白文:“绿树无人昼梦余”(图9-1);印边款识:“青苔满地初晴后,绿树无人昼梦余。寅生镌”(图9-2);印材质地:石(图9-3)。

第二枚印面朱文:“乐天真”(图10-1);印边款识:“未若箪瓢颜氏子,陋巷所乐皆天真。陈寅生刻印”(图10-2);印材质地:石(图10-3)。

除了见于著述的陈寅生印章外,在目前所见的陈寅生纸绢作品上也有一些钤印。如云在堂藏《陈寅生节临曹全碑隶书轴》上,钤印“陈麟炳印”“林间暖酒烧红叶,石上题诗扫绿苔”。这“林间石上”十四字闲章,篆刻风格及印文情趣与寅生有款的闲章相合,也可以认为是寅生自刻。

关注和研究陈寅生的篆刻,对其个人的艺术创作研究意义重大。除了可以探讨陈寅生刻铜和其书法、篆刻的关系,为我们更深入了解陈寅生的艺术风格,也为研究陈寅生的交游提供了资料。这方面的工作才刚刚起步,愿广大刻铜爱好者和印学研究者增强交流,使这一专题研究更上新的台阶。