“大半圆瓦当”的时代与功能

2019-12-27张梓琦

张梓琦

(北京联合大学)

在战国秦汉遗址的考古发掘中,偶会出土一种介于常见的圆形瓦当和半圆形瓦当之间的瓦当——从形状出发我们将其称为“大半圆瓦当”。由于该类型瓦当普遍体型巨大,故学界对其素有“瓦当王”之称[1]。本文拟在梳理相关考古发现和前人分析的基础上,对其时代与功能作一初步探讨,不妥之处,望方家指正。

一、“大半圆瓦当”的考古发现与前人研究

1.“大半圆瓦当”的考古发现

从现有的考古资料来看,“大半圆瓦当”发现于陕西、辽宁、河北、宁夏等地的大型建筑遗址,另外在河南地区也有少量发现。

(1)陕西地区

陕西地区的“大半圆瓦当”集中出土于战国秦汉都城、陵墓等大遗址附近,如临潼秦始皇陵、兴平侯村黄山宫遗址、眉县成山宫遗址、淳化县甘泉宫遗址、千阳县尚家岭秦汉建筑遗址、西安市阎良区秦汉栎阳城等遗址。

1977年,在秦始皇陵北二号建筑遗址发掘中首次发现“大半圆瓦当”1件,其当面径61、高48厘米,后有面饰粗绳纹的筒瓦,“残长32厘米”。这种首见的瓦当纹饰被称为“夔纹”,认为它“纹饰完全承袭了商周青铜器纹饰的传统作风”,判断“其大概用于檩头,既防腐又装饰,有很高的实用价值”[2]。

1987年,陕西兴平侯村遗址发掘出土“大半圆瓦当”11件,均残。根据纹饰的差异,将其分为“夔凤纹”与“夔纹”两种,前者2件,后者9件,复原当面径76.5、高57厘米[3]。

1998年前,在陕西省淳化县董家村甘泉宫遗址采集到“大半圆瓦当”2件,均残,收录者称其面饰“夔纹”,复原当面径49.3厘米[4]。

2000年,考古工作者在对眉县成山宫遗址的试掘中,发现“大半圆瓦当”11件,其中一件复原面径78.3、高53厘米,纹饰为“夔纹”、“夔凤纹”[5]。

2010年,在千阳县尚家岭遗址考古发掘出土“大半圆瓦当”3件,均残,最大一件残高41、残宽24.6厘米,发掘者称其当面饰“大夔凤纹”[6]。

2017年,在西安秦汉栎阳城遗址三号古城大型建筑遗址的发掘中,出土4个个体的“大半圆瓦当”残片,从其纹饰看,其当面纹饰均应为夔凤纹。同时还出土一件拼对基本完整并应与“大半圆瓦当”相连的“巨型筒瓦”,其最大径63、长73厘米。

(2)辽宁地区

20世纪80~90年代,在辽宁省绥中县“姜女石”秦汉建筑遗址的石碑地遗址发现“大半圆瓦当”55件,其中出土32、采集23件[7]。以其当面纹饰可分A、B两型,其中A型50件,发掘者称其“夔纹”,当面径52~57、高38~44厘米;B型5件,发掘者称其“夔凤纹”,当面径57、高44厘米[8]。

(3)河北地区

20世纪80年代,在位于河北省秦皇岛市北戴河区的金山咀遗址采集到“大半圆瓦当”残块2件,面饰“夔纹”[9]。

(4)宁夏地区

1982年在泾源县果家山秦汉遗址调查采集“大半圆瓦当”1件,面饰“夔纹”,当面径44.5、高34厘米[10]。

(5)河南地区

1974年冬,洛阳文物工作队在配合基建工程发掘东周王城两处古窑址的过程中,曾出土“有一种特大形瓦当,发现残块一片,饰浅浮雕式云纹,纹成两层,直径64厘米。”[11]但未公布瓦当图像。

从上述考古发现可知,“大半圆瓦当”目前仅见于战国与秦代的陵墓、宫殿等建筑遗址。单从出土地看,其明显是一种在高等建筑使用的特殊的建筑构件。

2.关于“大半圆瓦当”的既有研究

该类瓦当发现后,由于其体型巨大、纹饰繁复,很快就引起了研究者的高度关注。它们除在前述简报或论文中很快被刊布介绍外,还被迅速的收录于相关图录之中。如1986年陕西省考古研究所秦汉研究室编著的《新编秦汉瓦当图录》,1988年徐锡台、楼宇栋、魏效祖主编的《周秦汉瓦当》中就都有收录,而1998年《新中国出土瓦当集录·甘泉宫卷》更披露了之前罕有报道的瓦当信息。

虽然该类瓦当发现较早,数量也较多,但目前学界对“大半圆瓦当”的研究却较为有限,已有的研究比较集中在如何认识其当面纹饰之上。从前述简报和报告的报道看,自赵康民称其“夔纹”始,学者对其纹饰的称谓就有“夔纹”“夔凤纹”“大夔凤纹”等多种,显然将其均与“夔”联系在了一起。

目前对大半圆瓦当纹饰开展的探讨,主要集中在发掘绥中姜女石遗址的辽宁考古学者。

方殿春1997年提出,“大半圆瓦当”图案“绝不是龙纹,应是二株相对称的树、藤类的植物纹饰”,因此在“定此植物为植物纹”的基础上,判断其为文献中记载的“宾连”[12]。

同年,苏秉琦认为,在秦始皇统一后兴建的阿房宫受到了燕下都的很大影响,“秦始皇陵特制专用的夔纹大瓦当,与当时中原地区流行的云纹瓦当不同,而燕下都众多种类的兽面纹瓦当和饰夔纹的大型构件可能是它的来源”[13]。

2003年,杨荣昌、万雄飞将当地出土的“大半圆瓦当”分为两型,其中Ⅰa型在“成山宫遗址亦有出土”,而Ⅰb型在“秦皇陵北二号建筑基址、兴平侯村秦宫殿遗址均有发现”,认为殷商铜器的兽面纹为左右配置夔纹,之后影响到燕下都。最后“秦统一六国后”,在燕下都兽面纹瓦当的“直接影响下,夔纹大瓦当便产生了”[14]。

王来柱指出“大半圆瓦当”“仅见于秦代的大型皇家宫殿遗址中,不仅成为断代的标志,同时又是一种等级的象征”,认为这种瓦当“多用于宫殿大门或主体建筑的正脊两端,往往两两成组配置”,因此“意义显然非同一般,当是统治者思想意识的流露和体现”。又从瓦当外为大半圆,而底为直线出发,判断大半圆的弧线为天,底部直线为地,认为是“先秦两汉的人们对天地概念的认识,体现了天一地二,天圆地方,天地交泰的观念”。认为文献中秦文公“梦黄蛇自天下属地”,因此在秦统一后“瓦当上饰夔龙自天而下,正是‘水德之时’的极好标志,正是‘皇权天授的极好佐证’”,是秦始皇统一后将“秦文公梦黄蛇自天下属地”的传说“移植于秦代巨型葵纹瓦当纹饰上,以象征秦有天下得之于上天的眷顾、得之于列祖列宗的庇佑,象征‘君权神授’,象征‘时代精神’(秦主水德)”,因此夔纹大瓦当是一种“超世间的、神秘而威严的图案瓦当”,体现了“先秦时期中华民族祀天祭地的传统礼仪”[15]。

2014年,李新全重新讨论了学者对“大半圆瓦当”的研究,认为燕下都兽面纹瓦当和夔纹瓦当“除了器形较大、图案神秘外,并无内在联系”,指出有的学者认为“蛇纹变成了夔龙纹”的意见“既无文献可征,又无秦代蛇纹瓦当的考古发现为证”,文献和商周铜器中的夔纹“主要形态多为一角、一足、口张开、尾上卷”,显然与“瓦当纹样有较大区别”,因此,在“认定为夔纹是不准确的”“有附会之嫌”的判断下,认为该类瓦当所饰“是常见于先秦和两汉之际的神树纹”,为“两颗神树相对而立,……至少有两只鸟(乌)相对站立在当面顶部的树干上”。而这种“先秦时期流传很久的关于太阳升降的神树纹”用在瓦当之上,“表示的寓意是秦始皇扫灭六国、兼并天下、包揽宇内、并吞八荒、天下一统、千古一帝的宏大气魄,是秦代天下一统的象征”[16]。

二、“大半圆瓦当”的时代与纹饰类型

(一)“大半圆瓦当”的时代

结合发现“大半圆瓦当”遗址的时代,目前发现的“大半圆瓦当”可分为早、晚二期。

1.早期

(1)栎阳城遗址

2013~2017年考古工作者对栎阳城遗址“通过大范围勘探和小规模试掘方式,先后确定了一号、二号、三号等三座古城,并在三号古城内试掘确定了多座大型宫殿建筑”[17]。在秦栎阳城三号古城的三、四、五号大型建筑遗址的发掘中,在四号建筑发现壁炉、浴室、室内排水设施等,与秦咸阳宫第一号建筑遗址的同类附属设施建筑特点相似,不过二者的建筑材料、工艺及其布局略有差异。如:与秦栎阳城三号古城宫殿区中“浴室”与“壁炉”分置不同房间之内,秦咸阳宫第一号宫殿建筑不仅“取暖壁炉”表面“涂朱”,工艺似更为先进,而且“壁炉”与“浴室”在同一“房间”,保证了“房间”之内的温度[18]。二者“盥洗”设施布局的差别,应是随时代发展而形成的生活设施的进步所造成。若此推测成立,秦栎阳城三号古城宫殿建筑遗址区的时代要早于秦咸阳宫第一号建筑遗址,即秦栎阳城三号古城考古发掘的大型建筑遗址的时代应在战国中晚期。结合三号古城宫殿建筑遗址出土的弧形板瓦、槽形板瓦和动物纹瓦当等遗物与秦咸阳城咸阳宫宫殿建筑遗址出土的同类瓦、瓦当进行比较,二者时代明显不同。即,秦栎阳三号古城宫殿建筑要早于秦咸阳宫宫殿建筑。据史书所载,孝公十二年自栎阳迁都咸阳,因此栎阳的下限应不晚此时。由此,栎阳三号古城宫殿建筑遗址出土的“大半圆瓦当”及其巨型筒瓦应在献公、孝公时期,即战国中期。

(2)尚家岭遗址

千阳尚家岭遗址所出“大半圆瓦当”出自战国晚期地层,同出者还有战国晚期素面半瓦当、饕餮纹半瓦当、动物纹瓦当、内壁饰有麻点纹的筒瓦等遗物[19]。不过从与“大半圆瓦当”同出的遗物特征看,该遗址的时代大体应与栎阳城相当或略晚。

2.晚期

(1)秦始皇陵北二号建筑

秦始皇陵北二号建筑遗址发现的“大半圆瓦当”出自秦代建筑倒塌堆积层之下。《史记·秦始皇本纪》载“始皇初即位,穿治郦山”,始皇即位于公元前247年,故秦始皇陵的修建时间在战国晚期秦统一之前。据此,秦始皇陵北二号建筑遗址出土“大半圆瓦当”的时代,就有了战国晚期和秦代两种可能。不过从遗址发掘未见动物纹等瓦当的情况看,该遗址的时代应明显晚于栎阳城遗址及尚家岭遗址。

(2)姜女石遗址

辽宁绥中姜女石遗址出土了最大量的“大半圆瓦当”,其多出自第一组建筑遗存主体建筑台基周围以及房址中[20]。发掘者认为“姜女石”的遗址营建在秦代初年,毁于秦末[21],其说可从。而根据姜女石与金山咀两座大型行宫建筑遗址地理相邻、环境相同、考古学文化特点相似出发,金山咀遗址所出瓦当的时代应与其相近。

(3)回中宫遗址

调查者认为,宁夏泾源果家山遗址为秦回中宫[22]。《史记·秦始皇本纪》“二十七年,始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中”,而《史记·匈奴列传》载,“汉孝文皇帝十四年,匈奴单于十四万骑入……使奇兵入烧回中宫”。从记载看,回中宫在始皇统一后不久出现,到汉初为匈奴所烧。此地在汉初为“边陲”地,是西汉王朝与西北族群交错地区,而汉初凋敝,主要的建设工程仅汉长安城和帝陵,文献中未有在其他地区营建宫观的记载,更遑论偏远如此之地,因此汉文帝时匈奴所烧回中宫应为自秦代延续至汉初的秦宫,也就是秦汉之际在京畿地区广泛存在的“秦宫汉葺”之“宫”。

(4)黄山宫遗址

陕西兴平侯村遗址发现“大半圆瓦当”11件,并发现“黄山”文字瓦当,显示其在汉为黄山宫。《汉书·地理志》载:“槐里有黄山宫,汉孝惠二年建”。黄山宫即汉上林苑宫观之一[23]。汉代之前秦已有“上林苑”,这从近年出土秦封泥有“上林丞印”即可得知[24]。从遗址发掘看,黄山宫遗址“出土的秦代瓦当,与秦咸阳宫、芷阳宫等秦代瓦当图案基本一致,尤其是葵纹及中心为植物纹的云纹瓦当。这也说明黄山宫创建年代与咸阳宫相距不远。最有说服力的还是官署印戳,印戳上的官署及印戳内容与秦咸阳宫、秦始皇陵所出印戳官署、内容基本相同。”[25]

之前有学者认为“大半圆瓦当”一直延续到汉代,并认为“黄山宫”遗址所出8件面饰“云雷纹”的“大半圆瓦当”属汉代[26],但从它与秦始皇陵北二号建筑遗址和辽宁绥中“姜女石”遗址出土的夔纹“大半圆瓦当”纹饰一致的情况看,其时代应属战国晚期或秦代。

(5)眉县成山宫遗址

眉县“成山宫”遗址发现的“大半圆瓦当”虽皆为采集或征集获得,但从与其同时发现的变形卷云纹瓦当、饕餮纹瓦当、蘑菇形云纹瓦当等均为关中战国晚期与秦代大型建筑遗址较为常见的情况看,此地“大半圆瓦当”的时代应属秦代。

(6)甘泉宫遗址

陕西淳化“甘泉宫”遗址发现的“大半圆瓦当”亦均采集所获,同时这里还发现一些秦代砖瓦建筑构件。《长安志卷四·林光宫》条引《关中记》载,“林光宫,一曰甘泉宫。秦所造。”从汉长安城遗址等大型汉代宫殿建筑遗址均未出土“大半圆瓦当”的情况看,汉甘泉宫遗址采集的“大半圆瓦当”的时代应为秦而非为汉。

(二)“大半圆瓦当”的纹饰类型

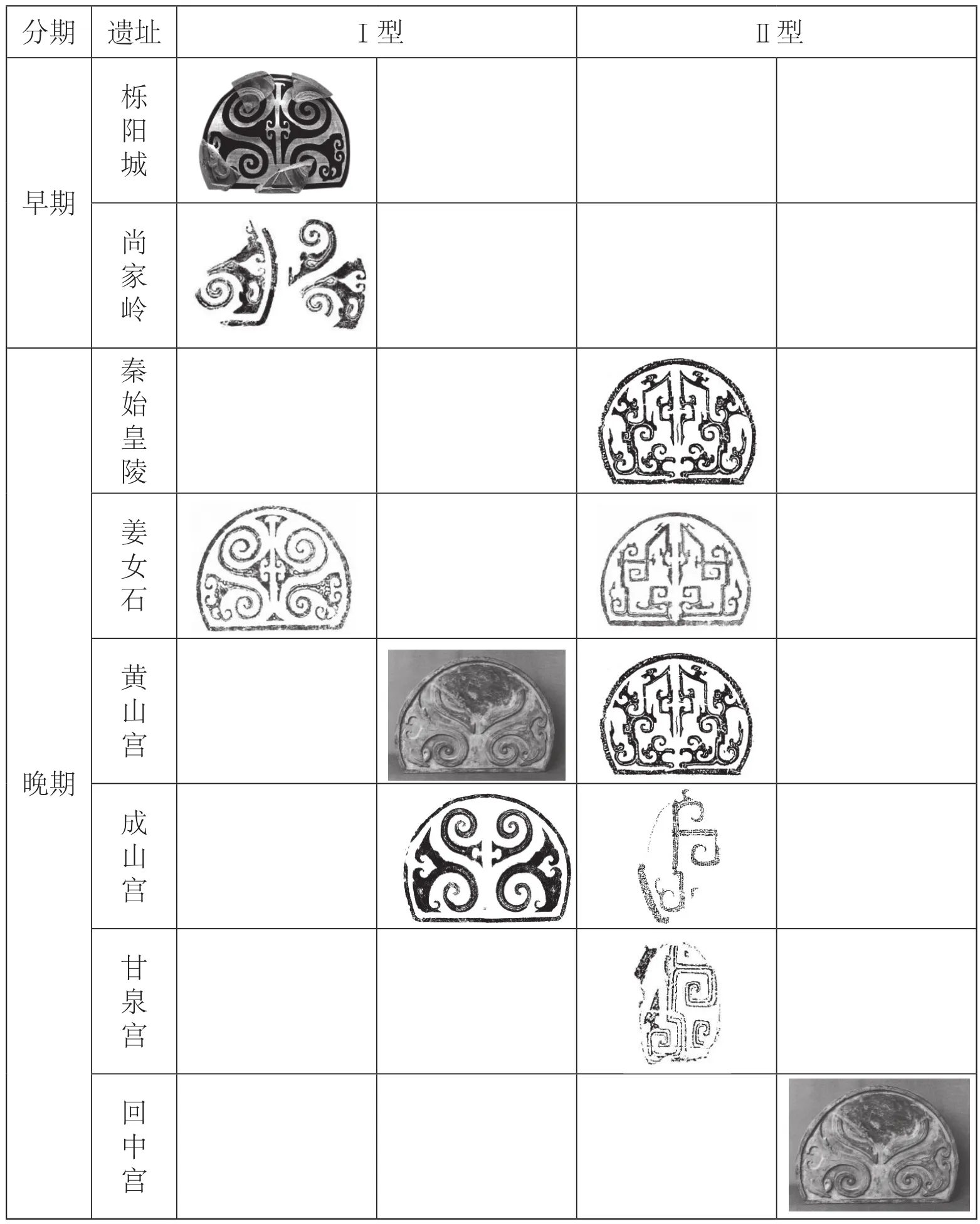

从当面纹饰的差异出发,至今发现的“大半圆瓦当”的纹饰我们可分为二型:

Ⅰ型 面饰两相对称的圆弧形纹,图案整体线条较宽,过去常被称为夔凤纹。根据中间顶部和底部三角形的有无,可进一步将其分为两个亚型。其中Ⅰa型在瓦当中轴线的顶部和底部都布设有三角状纹饰,该类瓦当见于栎阳城遗址、尚家岭遗址、姜女石遗址;Ⅰb型在瓦当中轴线的底部和顶部均无三角状纹饰,目前见于黄山宫和成山宫遗址。

Ⅱ型 当面饰两相对称的多折纹饰,图案整体线条较窄,过去常被称为夔纹。据当面纹饰特征,可进一步将其分为两个亚型。其中Ⅱa型纹饰较为灵动,弯曲处较为流畅,见于秦始皇陵、姜女石、黄山宫、成山宫、甘泉宫等遗址,Ⅱb型纹饰转折甚多,仅见于回中宫遗址(表一)。

从已发现的数量看,Ⅱ型较Ⅰ型的为多,规格上Ⅱ型小于Ⅰ型。从时代看,Ⅰ型出现最早,从栎阳城遗址与姜女石遗址所出甚为接近的情况看,Ⅰ型是该类瓦当流行时间最长的纹饰——这当然对我们重新认识这类瓦当纹饰的含义有重要价值。

表一

三、“大半圆瓦当”的功能

有学者已指出,“大半圆瓦当”均出于秦始皇陵寝建筑遗址等高等级建筑之中。因此,若从其所在建筑的性质出发,或许可以成为重新认识“大半圆瓦当”的功能和纹饰含义的契机。本文在梳理文献和前人研究后发现,出土“大半圆瓦当”的建筑多数与祭祀有较为密切的联系。

1.秦始皇陵陵寝遗址

从秦始皇陵的考古发现看,发现“大半圆瓦当”的陵寝建筑遗址属陵园的祭祀遗址。而该遗址出土的“大半圆瓦当”,是其所出的最具特色的建筑材料。因此,从其在祭祀建筑中出土的情况看,“大半圆瓦当”就可能为祭祀建筑上的某种“专用瓦当”。从秦汉建筑的发掘情况看,建筑使用“专用瓦当”的情况并不鲜见。如汉长安城南郊礼制建筑群的“辟雍遗址”出土的38个瓦当均为素面圆瓦当,而不见其它类瓦当[27]。又如汉长安城宗庙遗址(1至4号、12号遗址)中均发现了“四神纹”(朱雀纹、玄武纹、青龙纹、白虎纹)瓦当。但从汉长安城城门、宫门或未央宫、长乐宫、桂宫、武库等大量汉代的建筑遗址发掘看,均未出现前述这种全部用“素面圆瓦当”或“四神纹瓦当”的情况。

2.辽宁绥中姜女石遗址与河北金山咀遗址

辽宁绥中姜女石遗址与河北秦皇岛北戴河金山咀遗址均为秦“行宫”遗址,二者皆有、位于渤海边面向大海,不仅位置相近,且遗迹与遗物特点与时代基本相同。从保存较完整、考古发掘遗迹与资料较全面的“姜女石遗址”看,发掘者已指出发现“大半圆瓦当”的“石碑地遗址”为主体建筑,位于其北的“周家南山遗址”具有“祭祀功能”,二者在空间上形成“姜女石遗址”的中轴线,分别位于中轴线的南北两端,位于南端的石碑地距大海最近。因此若“姜女石遗址”建筑群是秦始皇为“巡海”而营建,那“巡海”的重要活动就是“祭海”。这种情况到秦二世时犹存,如《汉书》卷二十五《郊祀志上》载:秦二世“元年,东巡碣石,并海,南历泰山,至会稽,皆礼祠之。”故秦始皇把“行宫”建于渤海边,应与文献所载其拜祭海上“三神山”“海神”,寻求“海上”的“长生不老药”活动密切相关[28]。因此秦始皇在海边修建的“行宫”实为“祭祀”大海等所建。

3.甘泉宫遗址

甘泉宫所在的“甘泉”是秦汉时期的“圣地”之一。《汉书·郊祀志上》载:“黄帝接万灵明庭者,甘泉也。”《汉官仪》注:“甘泉通天台去长安三百里,望见长安城,黄帝以来圜丘祭天处。”秦于甘泉山营建“林光宫”,因此《长安志》引《关中记》载:“林光宫,一曰甘泉宫。秦所造。”从文献看,从传说的黄帝到西汉武帝,甘泉一直是国家的“祭天”之所,出土大半圆瓦当的建筑可能与祭祀有关。

4.成山宫遗址

近年因出土“成山”文字瓦当而引起学界重视。从时代看,“成山”瓦当为西汉之物,文献中西汉有“成山”及“成山宫”,考古发现有汉代“成山宫行灯”等铭文铜器[29]。传世《汉金文录》卷四也收录有汉代“陈仓成山共金匜”铭文铜器。眉县汉代“成山”“成山宫”的来历,宝鸡与眉县考古工作者认为,“由于秦代最早在夜有日出的不夜县成山上建祭祀祠宫,用于祭祀日神。到了汉代,不仅沿用了秦人的郊祀活动,而且在关中地区还新设了许多同类祭祀祠宫,但名称仍以初祀地山名作为其用途的代名词”[30]。如此说可成,那成山宫就应是一座具有重要祭祀功能的建筑。

5.回中宫遗址

宁夏泾源果家山遗址为秦汉回中宫故地,这里发现的“大半圆瓦当”位置最西。从文献看,秦始皇的第一次出巡于始皇二十七年,《史记·秦始皇本纪》特别指出“过回中”。检索《史记·秦始皇本纪》中始皇出巡,伴随出巡的就是祭祀。如始皇二十八年,东巡郡县并登邹绎山,讨论封禅与祭祀山川,在泰山设立石碑作祭祀用;祭祀泰山下小山——梁父山;前往渤海过“成山”、登“之罘”;南登琅琊山,建琅琊台;返回时过徐州彭城,“斋戒祷祠”从泗水中求周鼎;二十九年始皇东巡登“之罘”;三十二年始皇前往“碣石”求仙人灵药;三十七年始皇出巡到“云梦”遥祭舜帝于“九疑山”,登会稽山祀“大禹”[31]。而从文献记载和考古发现看,在芝罘、成山、琅琊等地均发现与秦始皇东巡有关的祭祀遗存[32]。故,始皇所经的“回中”可能亦与某种祭祀有关。

从以上分析看,出土“大半圆瓦当”的建筑,均属于陵寝、都城、行宫这些国家建筑,其中出土“大半圆瓦当”的陵寝、行宫建筑遗址有明确的祭祀性功能,故,都城出现的此类瓦当亦应如此。

《左传·文公二年》记载:“祀,国之大事也”,“祀”即祭祀。秦栎阳城建筑遗址中出土“大半圆瓦当”,表明这个遗址应有祭祀性功能。

如这样的认识可以成立,那这或将成为今后重新认识这类“特殊”纹饰瓦当所属建筑物的重要性质。

[1]“瓦当王”,参见刘庆柱.战国秦汉瓦当研究[C]//古代都城与帝陵考古学研究.北京:科学出版社,2000:272.

[2]临潼县博物馆赵康民.秦始皇陵北二、三、四号建筑遗迹[J].文物,1979(12).

[3]陕西省考古研究所.陕西兴平侯村遗址[M].西安:三秦出版社,2004:17-20.

[4]姚生民.新中国出土瓦当集录:甘泉宫卷[M].西安:西北大学出版社,1998:165-166.

[5]宝鸡市考古工作队,眉县文化馆.陕西眉县成山宫遗址试掘简报[J].文博,2001(6).

[6]陕西省考古研究院,宝鸡市考古研究所,千阳县文化馆.陕西千阳尚家岭秦汉建筑遗址发掘简报[J].考古与文物,2010(6).

[7]辽宁省文物考古研究所.姜女石——秦行宫遗址发掘报告(上册)[M].北京:文物出版社,2010:416-418.

[8]同[7]:33.

[9]河北省文物研究所,秦皇岛市文物管理处,北戴河区文物保管所.金山咀秦代建筑遗址发掘报告[J].文物春秋,1992年增刊.

[10]王治平.果家山遗址秦汉瓦当与回中宫[J].固原师专学报,1994(2).

[11]洛阳市文物工作队.洛阳东周王城内的古窑址[J].考古与文物,1983(3).

[12]方殿春.“宾连”纹瓦当考识[J].辽海文物学刊,1997(1).

[13]苏秉琦.中国文明起源新探[M].香港:商务印书馆,1997:128.

[14]杨荣昌,万雄飞.绥中石碑地遗址秦汉瓦当研究[C]//辽宁考古文集.沈阳:辽宁民族出版社,2003.

[15]王来柱.试说秦夔纹大瓦当[C]//辽宁考古文集.沈阳:辽宁民族出版社,2003.

[16]李新全.秦神树纹瓦当考[J].考古,2014(8).

[17]刘瑞,李毓芳等.陕西西安秦汉栎阳城遗址考古取得重要收获——发现三座古城,确定三号古城遗址为秦汉栎阳所在.中国文物报[N].2018-2-23.

[18]刘庆柱,陈国英.秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址简报[J].文物,1976(11).

[19]田亚岐.陕西千阳尚家岭秦汉建筑遗址初识[J].考古与文物,2010(6).

[20]同[7]:70.

[21]同[7]:403.

[22]同[10].

[23]王社教.西汉上林苑的范围及相关问题[J].中国历史地理论丛,1995(3).

[24]周晓陆,路东之.秦封泥集[M].西安:三秦出版社,2000:167.

[25]同[3]:72.

[26]a.孙铁山.陕西兴平侯村黄山宫遗址出土秦汉遮朽[J].考古与文物,2002年增刊.b.张海云.秦汉时期的遮朽[J].考古与文物,2002年增刊.

[27]唐金裕.西安西郊汉代建筑遗址发掘报告[J].考古学报,1959(2).

[28]《史记·秦始皇本纪》载:“既已,齐人徐市等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛洲,仙人居之。请得斋戒,与童男女求之。于是遣徐市发童男女数千人,入海求仙人。”正义引《汉书·郊祀志》载:“此三神山者,其传在渤海中,去人不远,盖曾有至者,诸仙人及不死之药皆在焉。”

[29]平朔考古队.山西朔县秦汉墓发掘简报[J].文物,1987(6).

[30]眉县文化馆.陕西省眉县成山宫遗址的再调查[J].考古与文物,2002(3).

[31]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1975:242-260.

[32]烟台博物馆.烟台市芝罘岛发现一批文物[J].文物,1976(8).1975年,山东烟台芝罘岛阳主庙出土两组玉器,皆为“圭一件,璧一件,鹧两件”,圭长6、宽1.5、厚0.5厘米。璧平放于一距地表一米左右的长方形土坑内,圭置于璧孔中央,圭端东北向,直指芝罘岛最高峰“老爷岭”,二圭于璧两侧。