2015年周原遗址贺家北(ⅡC3区)墓葬发掘简报

2019-12-27周原考古队

周原考古队

2014年9月始,由陕西省考古研究院、北京大学考古文博学院和中国社会科学院考古研究所联合组成的周原考古队,在中断了十年后,再次开启了周原遗址的考古工作。2014~2015两个年度,周原考古队主要在贺家北区域进行发掘,揭露了包括大型夯土建筑基址、车马坑、普通居址及墓葬在内的一批重要遗存,取得了丰硕成果[1]。期间,为配合北京大学考古文博学院教学实习,周原考古队于2014年10~12月在贺家村北200米,董家村东150米,凤雏建筑基址西南约200米的区域清理了一批西周居址和墓葬遗存[2]。2015年11月至2016年3月,考古队又在上述发掘点以东约80米处进行发掘,在220平方米的发掘区内清理了灰坑12座和墓葬4座(图一)。墓葬虽经盗扰,仍出土了包括有青铜器、陶器、原始瓷器、玉石器、漆器及蚌器等在内的各类文物。现将2015年度清理的4座墓葬简报如下。

一、地层堆积

2015年度发掘位置属于周原遗址统一规划的第Ⅱ象限C3区。依据前期勘探掌握的情况,此次发掘采用勘探式和探方式相结合的发掘方法,根据墓葬分布情况,布设10×10、7×5、10×6米不同规格探方3个,编号为2015ZYⅡC3T1、T2、T3,实际发掘面积 220平方米(图二)。若按照周原遗址内探方统一编号系统[3],各探方区域涉及的探方(5×5米)编号情况分别为:T1包括ZYⅡC3T4043、T4143、T4243、T4044、T4144、T4244;T2包括ZYⅡC3T4241、T4242;T3包 括 ZYⅡC3T3942、T3943。

发掘区内地层堆积保存相对较好,从上至下分为:耕土层、平整土地形成的垫土层、明清文化层、汉代文化层及西周文化层。具体堆积情况以T1南壁为例介绍如下:

第①层:土色灰褐,土质较松散,厚10~20厘米,为现代耕土。

第②层:土色浅黄,土质较硬,厚24~34厘米,为近现代平整土地垫土。

第③层:土色亦浅黄,但质地较上层松散,厚22~36厘米,为近现代平整土地垫土。

第④层:土色浅黄泛红,土质松散,厚0~18厘米,为明清堆积层。

第⑤层:土色灰褐,土质较上层硬,含大量的钙化丝和汉代遗物,厚8~40厘米,为汉代堆积层。

第⑥层:土色整体为黄褐色,土质致密较硬,含少量汉代遗物,厚10~40厘米,为汉代堆积层。

第⑦层:土色黄褐,土质松散,含少量西周陶片、碎礓石颗粒和石块等,厚18~54厘米,为西周堆积层。

二、墓葬形制

本次发掘的4座墓葬,编号为 2015ZYⅡC3M27~ M30[4],均开口于汉代堆积层下,打破西周早期地层和灰坑,分布集中,相互间无打破关系。墓向为南北向3座,东西向1座。形制为长方形竖穴土坑,墓圹口小底大。若按墓底计,墓室面积均大于12平方米,其中M28达20平方米。墓内填土经夯实,墓壁多经抹平处理,较平整,墓底有熟土二层台。木质葬具遭扰,M27和M30能辨出一椁二棺,M29为一椁一棺,M28座仅能辨出一椁,棺数不清。墓主骨骸几无,葬式不清。3座墓在椁底设腰坑,坑内殉狗,M27无腰坑但椁底板下有殉狗。

M27 南北向,358°。开口于⑥层下,距地表深1.2米。墓口长4.88、宽2.8米。墓底宽于墓口,长4.7、宽3.3米,深8.6米。墓室填土为黄褐色夹红色斑块的花土,经夯打,较致密。夯层不均,呈北高南低斜坡状,一层较紧密、一层较松散,厚0.1~0.3米,夯窝不明显。二层台宽0.45~0.7、高1.24~1.54米。墓圹范围内发现4个盗洞,D1至椁室底部,扰乱严重。据板灰痕迹,可辨出葬具为一椁二棺,椁长3.56、宽2.04米。二棺仅存北端痕迹,长宽不详。椁底板下南北两端各有一根垫木,长3.3、宽0.14米。有两处殉狗遗存,分别位于椁盖板上和椁底板下。墓主骨骸无存,头向、葬式不清(图三)。

墓室盗扰严重,出土器物较少,仅位于椁盖板边缘的1件车軎未经扰动外,其余均失去原始位置,采集有铜簋盖、銮铃、节约、铜泡饰件、残碎薄铜片、石磬、玉饰件、石坠及蚌饰等遗物(附表一)。

M28 墓葬为南北向,300°。开口于⑥层下,距地表深1.5米,上部被近代墓打破。墓口长4.6、宽3.35~3.45米。墓底大于墓口,长5.0、宽3.8~3.9、深8.4米。墓壁经处理,规整平光。墓室填土为黄褐色花土,堆积致密,经夯打,夯层厚约0.1米,夯窝径约0.03米。墓底四周熟土二层台宽0.57~0.82、高1.35~1.42米。墓底设腰坑,近圆形,径约0.5、深0.4米。墓室发现4处盗洞,深至椁室,破坏严重。葬具仅能辨识出椁,棺数不详。椁长3.8、宽 2.3 ~ 2.5、残高1.35米。椁盖板横向置于二层台面,共17块。据板灰痕,盖板长2.4~2.55、宽0.2~0.3米、厚约0.04米。底板纵向置于2根垫木上,共15块,长 4.26~ 4.38、 宽0.1~0.28米不等。椁底2根垫木挖槽放置,两头长出椁底板但未及墓壁。墓主骨骸无存,葬式不清(图四)。

墓内发现殉狗2条。其1位于墓室西南角,距墓口深2.0米处的填土内,头南向,前肢屈于胸前,后肢伸直,颈部有1枚海贝。其2位于腰坑内,保存较差。

墓室西侧二层台上随葬分拆的车轮。能辨残存车轮4个,表面有覆席痕迹。从南至北依次为轮1~4,轮1、2保存较好,轮3、4被盗洞扰乱。轮1挤压变形严重,下半部因椁室塌陷至残缺,轮径约127、轮牙高10、厚4厘米。车辐20根,长40、宽2~3厘米,车轴径约16厘米。轮2南端被轮1叠压,轮径约123、轮牙高10、厚4厘米。观察到辐条18根,长40、宽2~3厘米。车轴径约15厘米(图六)。

椁室内随葬品遭盗几无。近西二层台的椁盖板上有一处成堆放置的陶丸,盗洞和扰乱后的椁室内采集有铜器残片、铜鱼、蚌鱼、蚌泡、石磬残件、石泡、石圭、海贝等小件饰品(附表一)。

M29 墓葬为南北向,360°,开口于⑥层下,距地表深1.5米。墓口长3.75、宽2.25米。四周墓圹向下斜直外扩,东壁尤甚。墓底大于墓口,长4.15、宽3.0米,距墓口深5.9米。墓底有熟土二层台,东、西两侧宽约为0.55、南北两端宽约0.6、高约1.0~1.3米。墓内填土花杂,经夯实,堆积致密较硬,能辨夯层和夯窝,夯层厚约0.15~0.25米、夯窝径约0.04米。墓室范围内发现4处盗洞,均深及椁室。另在墓室东壁附近,一晚期水井打破墓葬,较墓底深,未清理至底(图五、七)。

墓室扰乱严重,能辨出葬具为一椁一棺。椁长2.95、宽1.9、高约1.3米。棺长2.2、宽0.95~1.0米,高不详。椁下横置2垫木,长2.44米、宽0.13米,厚度不详,凹槽深0.06米。在棺椁范围内发现有动物骨骼,能辨识出有羊的头骨。墓底中部有腰坑,长方形,长0.45、宽0.34、深0.15米,内未发现殉葬动物。棺内墓主骨骸扰乱严重,在南端发现 下肢腐朽痕迹,在中部和北部发现脊椎骨和头骨腐朽痕迹,墓主头向或朝北。

随葬品因扰乱严重,失去原始位置。在盗洞和墓室范围内采集有陶豆、陶簋、小石磬、石坠、及蚌贝质等饰件(附表一)。

M30 墓葬为东西向,268°。开口于⑥层下,距地表深1.2米。西端墓口被盗洞及近代墓破坏,在距墓口深2.9米处,墓室长4.4、宽2.65米。墓底略宽于墓口,长4.3、宽3.0米,距开口深6.45米。四周熟土二层台宽0.25~0.5、高1.37米。墓室填黄褐色混杂红褐色斑块的花土,内杂少量礓石颗粒,经夯打,夯层不明显,局部发现圆形夯窝,径0.03米。墓室两端各有一盗洞,其中西端盗洞口部被近代墓打破,规模较大,紧贴二层台进入椁室。

葬具可辨出一椁二棺。椁长3.6、宽2.27、高1.2米。盗洞区域外,椁盖板痕迹清晰,南北向横置于二层台上,踏落凹陷较轻,能辨出12块,长2.47~2.7、宽0.12~0.3米不等(图八)。外棺长2.7、宽1.45、残高0.1米。内棺 长 2.2、 宽 0.9、 残高0.30米。椁底板东西向纵铺于2根垫木之上,共9块,长3.95~4.06、宽0.2~0.4米不等。西端垫木两端不及墓壁,长2.78、宽厚均为0.09米。东垫木北端深入墓壁,南端不及壁,长3.18、宽厚均0.1米。墓底中部设腰坑,呈椭圆形,东西长0.57、南北宽0.44、深0.3米。其内殉狗呈蜷缩状,头西,面向北(图九;封二,1)。

因盗扰,墓主葬式不清。据扰乱后的头骨在西端,腿骨等在东端,推测墓主头向或朝西。采集的墓主骨骸中,能观察到颅骨前额较倾斜,下颌骨的下颌角区粗糙外翻,其性状特征接近于男性。

随葬器物中除二层台和椁盖板上的未经扰动,其余均失去原始位置。西侧二层台上出土随葬品17件(图一〇),包括铜器6件(鼎4、盨2)、陶器8件(鬲1、豆2、簋2、罐3)、漆器1件、石饰件残片2件。铜器出土时摆放整齐,内盛食物,其上覆席。椁盖板上出有蚌壳、蚌泡、残饰件等。椁室内器物扰乱严重,残碎较甚,密布棺椁底部。采集有车马器、铜饰件、小玉器、蚌饰件、原始瓷器、海贝等(附表一),其中西端盗洞紧邻二层台处有1件磬形大型石器。

三、出土遗物

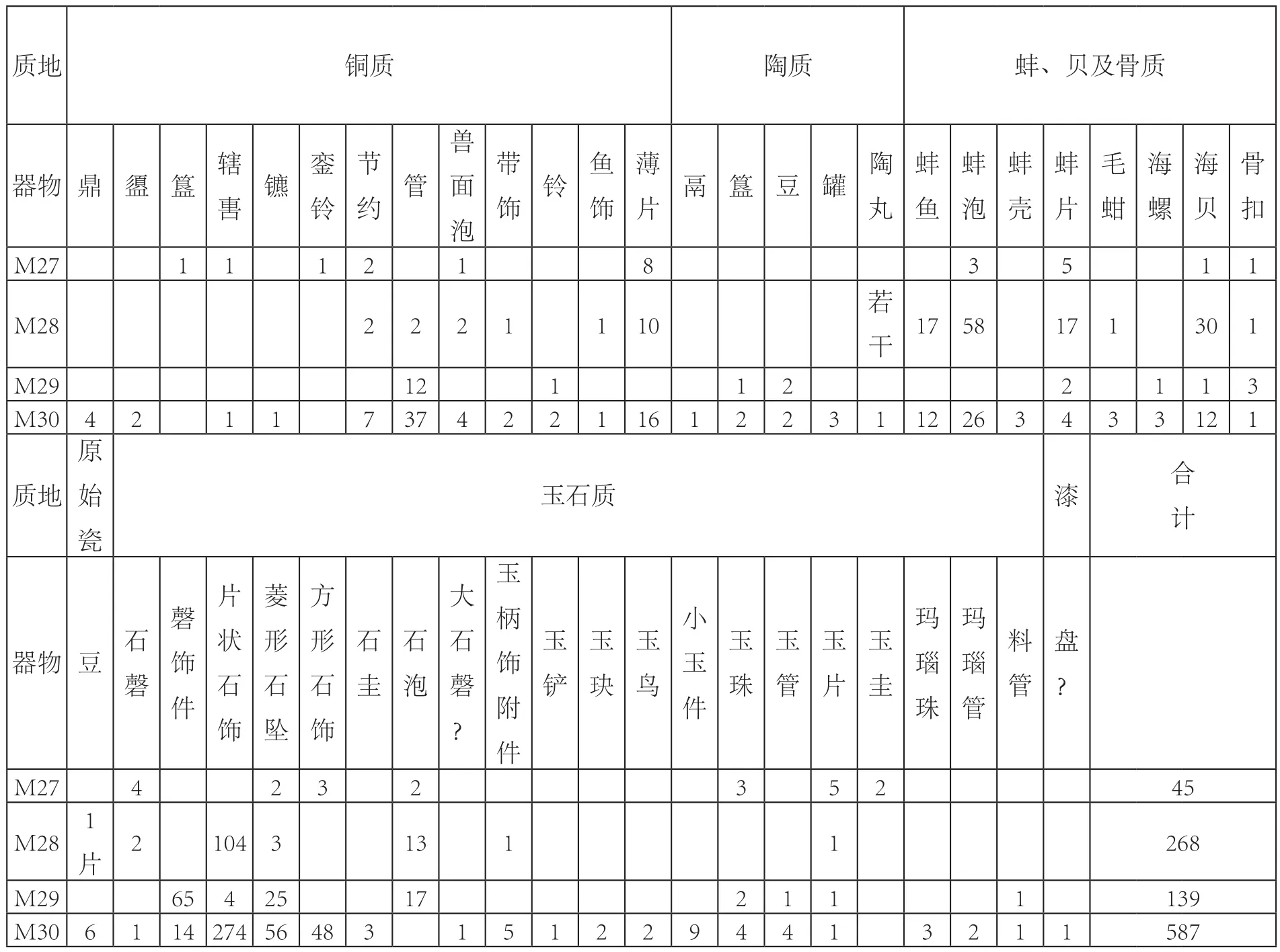

本次发掘的4座墓葬均遭盗扰,出土器物多寡不一。除M30出土有未受扰动且较为完整的铜器和陶器组合外,其余墓葬多为受扰失去原始位置的小件器物。按质地可分为:铜器,种类有鼎、盨、簋、车马器、铜鱼、铜泡及薄铜片类饰件等;陶器,种类有鬲、豆、簋、罐及陶丸;原始瓷器,仅见豆;玉器,种类有玦、铲、玉鸟及玉珠、玉管等小饰件;石器,种类有石磬、石圭、石泡、磬形饰、片状石饰、石坠等饰件;蚌贝器,种类有蚌壳、蚌鱼及各类蚌泡,海贝、毛蚶、海螺等;骨器,见有骨扣;漆器,仅见漆盘。

1.铜器

鼎 共4件,分立耳和附耳鼎两种。

立耳鼎 2件。形制、纹饰一致。口微敛,窄折沿,方唇,直立耳,半球形腹,蹄形足,足内侧为平面。上腹饰重环纹带,腹间有1道凸弦纹。底部残有烟炱痕。标本M30:1,底部三足间有三角形线,打磨痕迹明显。两耳间内壁有铸铭,阴文,3行17字,释文“伯牛父作尊鼎其万年子子孙孙永宝用”(图一一)。出土时内盛一只幼羊个体的部分前肢骨、肋骨及脊椎骨。口径27.7、高26.2、腹深14.2厘米,重5.81千克(图一三;封三,1)。标本M30:2底部范线打磨痕迹明显。两耳间内壁亦有铸铭,阴文,3行17字,释文“姬牛母作尊鼎其万年子子孙孙永宝用”(图一二)。出土时内盛放一条鱼。口径21.2、高20.5、腹深10.3厘米,重2.93千克(图一四;封三,2)。

附耳鼎 2件。形制、纹饰及大小近同。口微敛,窄斜折沿,方唇,半球形腹,双附耳。腹上部饰两条凸棱。底有烟炱痕。标本M30:3,附耳和唇面间有两根短横梁连接,底部三足间有三角形线。出土时内盛同一只幼猪个体的部分前、后肢骨、脊椎及肋骨。口径15.5、高14.1、腹深8厘米,重1.93千克(图一五;封三,3)。标本M30:4,底部有补铸痕,范线打磨痕迹明显。出土时内亦盛一只幼猪个体的部分前、后肢骨、脊椎及肋骨。口径16、高13.9、腹深7.8厘米,重1.27千克(图一六;封三,4)。

盨 2件。形制、纹饰及大小近同。橢方形,子母口,盖顶有两排云朵状扭,腹微鼓,一对螺角龙首半环耳,矮圈足外撇,中间有果叶形缺。盖顶中心为一椭圆形凸起,周边饰中心对称的兽目窃曲纹,盖沿、口沿下及圈足饰简化窃曲纹,盖和腹的其它部分饰瓦棱纹,双耳除兽面装饰外,两侧饰重环纹。出土时均盛有粮食类遗物。标本M30:5,口径长24.3、宽17.5、高19.5厘米,重6.59千克(图一七;封二,2)。标本M30:6,出土时有破裂变形,口径长24.6、宽17.5、,高19.5厘米,重4.61千克(图一八;封二,3)。

簋盖 1件。标本M27D1:05[5],圆圈状捉手,盖面微鼓,沿壁直下折。盖面饰瓦棱纹。因受压变形,捉手一侧下凹。盖沿口径21.2、捉手径9.9、高6.3厘米,重1.13千克(图一九,1)。

马镳 1件。标本M30D1:0226,弯首曲体,呈勾状,表面饰双首夔纹,首尾两端各为一夔首,身上饰4组蝉纹。背面内凹,中间有两个穿环。长12.8、宽1.8厘米(图一九,4;图二〇)。

车辖 1件。标本M30D2:0194,正面作兽首形,凸鼻,圆目,竖耳,中间有穿孔。辖键呈扁长条形,侧面微内凹,末端一侧斜弧。键长8.8、宽2.2、厚1、通长12.2厘米(图一九,5)。

车軎 1件。标本 M27:1, 长 筒 形,内端粗,外端略细。内端有对称的长方形辖孔,开口边缘有长方形缺口。内端素面,外端有纹饰。从封口处看,外端纹饰为一浮雕兽首,大耳,窄长眉,圆目,嘴位于封口面上,口大张露齿。内端径4、外端径5.5、长11.4厘米(图一九,3)。

銮铃 1件。标本M27D1:015,长梯形銎座,正反两面各有5条直线和4个凸起,上部有相对的倒三角形孔,底部四面各有一圆孔,且两两相对。铃廓为空球形,内含一圆体铃丸。正面有八个三角形镂空,呈放射状,背面无镂空,仅中心一圆孔。周边有一周椭圆形外轮镂空环架。座高6.2、宽3.5~4.5、厚2.4~3.4厘米,铃体长径9、短径7.4,通高16.4厘米(图一九,2;图二一)。

节约 分十字形和“X”形。十字形节约为两铜管十字相交。标本M28:0123,两管等长,交叉处正面饰兽面,背为近菱形孔。长、宽均4.2、管径1.3厘米(图一九,10);标本M30D2:0126,两管不等长,正面饰兽面,背面长方形孔,长3、宽2.3、管径1厘米(图一九,8)。“X”形节约为两圆铜管斜相交,呈“X”形。正面饰兽面,背面有孔。标本M30D1:0370,长3.5、宽3、管径1.1厘米(图一九,7)。

管状络饰 均为薄质铜管,截面为圆形,长短不一,素面。标本M30D2:0113,长1.8、管径1.4厘米(图一九,17);标本 M29:055,内有绳子残留,管径1.2、长2.7厘米(图一九,18)。

铜 铃 3件。M30内出2件,形制一致。标本M30D1:0322,平顶,中间有一桥形钮,其下有一穿孔。铃身横截面呈椭圆形,上端小,下端略大,铃口弧形内凹。铸造粗糙,表面有云雷纹,但线条较浅,锈蚀不清。上端宽3、口端宽3.6、通高5.9厘米(图一九,14)。M29内出1件,标本M29:03,平顶中间有桥形钮,钮梁下有穿孔。截面为椭圆形,顶端略小,口部内弧,身有窄长镂孔。顶宽2.3、口宽3.4、通高5.5厘米(图一九,13)。

带扣、带饰 3件。标 本 M30D1:0354, 龙 首形,面稍隆起,双眉呈倒八字形向下连接宽鼻梁,双眼圆睁,外角上翘。头中间双角下弯,口角两侧各有外凸獠牙。背面有宽横梁,桥形方折顶梁连接两角的上端。长5、宽4.5厘米(图一九,16);标本 M28:0173,长方形,正面饰夔纹,部分锈蚀。顶端长方形孔上横梁残断。背面有2条宽横梁。长4.6、宽3.4厘米(图一九,15);标本 M30D1:046,龙首带饰,片状,近圆形,作一蜷曲龙形,龙首衔龙尾,嘴角和角上翘卷曲,稍外突。径约3.1厘米(图一九,12)。

兽面铜泡 标本M30D1:07, 虎 首 形,双耳外翻,眼外凸,窄鼻。背面内凹,中有连接两颊的横梁。宽5.6、 高3.8厘 米(图一九,11);标本M30D1:042, 龙 首 形,嘴端有角或须,弧形空壳,背无横梁。长、宽2.1厘米(图一九,9)。

铜 鱼 饰 2件。标本 M28:0118,片状,头圆弧,有穿孔,瘦长身无鳍,岐尾。宽2.1、长11.3厘米(图一九,6)。

2.陶器

鬲 1件。 标 本M30:7,夹砂灰陶,宽折沿,沿面内外缘均有道凹槽,薄方唇,沿背面弧鼓。短束颈,腹微弧,矮弧裆近平,细矮柱状足。沿背和颈部抹光,腹饰粗绳纹,肩部有道旋纹,腹部对应足跟处贴附扉棱。口径19.2、高14.2厘米(图二二,1;图二三)。

簋 3件,均为泥质灰陶。M30出2件,形制近同。窄折沿,沿面内凹,圆方唇,浅腹内束,腹壁饰凸弦纹,柄细矮,喇叭状圈足外撇甚。素面。标本M30:9,口径18.4、圈足径11.4、高 12.2厘米(图二二,3)。标本 M30:10,口径18、圈足径11.2、高11.8厘米(图二二,4;图二四)。标本M29:082,宽平折沿,沿面内侧有一道凹槽,沿面外缘斜向上。方唇。浅平腹,矮柄中间有两道凸棱,喇叭形圈足座。腹壁及圈足座外各刻划两道“W”形折线纹饰带。口径24、底座径12.8、通高15厘米(图二二,2)。

豆 4件,泥质灰陶。M30内出2件,形制近同,口微敛,尖圆唇,浅折盘,盘壁饰2道旋纹。柄细矮,无凸棱。喇叭形圈足座,座裙缘底部有道深凹槽。素面。标本M30:8,口径16、圈足径11、高11.8厘米(图二二,5)。标本 M30:12,口径 16、圈足径 11、高 11.4厘米(图二二,8;图二五)。M29内出土2件,形制近同,直口微敛,尖圆唇,浅折盘,盘壁近折处有两道凸弦纹。细矮柄,中间有一道凸棱。裙座外撇。标本M29:081,口径17.8、座径13、通高12.2厘米(图二二,6)。标本 M29:083,口径 16.2、座径12.2、通高12厘米(图二二,7)。

罐 3件。标本M30:14、15,均为泥质陶,烧成温度低,呈灰褐色。形制近同,小口外侈,沿面平折,斜方唇,唇面有凹槽。高束颈,中间有凸棱。窄斜折肩,上附对称桥形耳。深腹斜内收,小平底。肩饰网格状暗纹带,其上下饰旋纹带。腹近肩部素面抹光,中间饰交错绳纹,近底部抹光,隐见绳纹印痕。标本M30:14,口径12.6、最大腹径23.2、底径11.2、高35.6厘米(图二二,16;图二七)。标本M30:13,泥质灰陶,小口,平折沿,矮束颈,折肩,斜腹内收,小平底。肩部隐见绳纹痕,折肩处饰凹旋纹。口径10、腹径14、底径7.6、高13.6厘米(图二二,15)。

3.原始瓷器

豆 6件。出土于M30,残碎,不同位置碎片拼合复原。灰胎,青绿色釉,施釉不匀,釉面粗糙,釉不及底,有生烧现象。形制基本一致,口径有大小之别,浅折盘,盘心平或内凹。腹壁外翻,尖圆唇,矮圈足。盘腹壁饰多道旋纹。有的沿内或盘底近壁处饰旋纹带。标本M30D2:07,圈足底内侧刻有“屮”形符号。口径13、圈足径7.1、高6.3厘米(图二二,11);标本 M30D1:0378,口径 13.5、圈足径 6.6、高 5.3厘米(图二二,9);标本 M30D1:0211,口径13.7、圈足径6.65、高5.5厘米(图二二,10;图二六);标本 M30D1:0319,口径 12.5、圈足径5.9、高4.4厘米(图二二,12);标本M30D2:0213,口径12.4、圈足径5.6、高5厘米(图二二,13);标本 M30D2:0145,口径 12.7、圈足径7.4、高5.1厘米(图二二,14)。

4.玉器

玉铲 1件。标本M30D1:0142,青灰色,表面光滑细腻,有质感。顶端孔大,刃端孔小。一面有钙化受沁斑块。长8.7、宽3.5~3.9厘米(图二八,4;图二九)。

玉玦 2件,均残断多节,不同位置碎片拼出。标本M30D1:0122, 浅 黄色,质润,有透明感,局部有受沁和钙化。表面刻简化龙纹,背面光素。龙首位于缺口处,一端残。外径9.5、孔径6.2厘米(图二八,1)。标本 M30D1:0110,青灰色,刻有简化双首龙纹,缺口处两龙首相对,背面光素。外径5.9、孔径3.2、缺口0.2厘米(图二八,2;图三〇)。

玉鸟 2件,形制一致。青灰色,表面光滑有质感。简化鸟状,一端穿孔未透,正面两侧有两圆点状凸起,两端有凹槽,背面中间有凹槽。标本 M30D2:030,长 3.4、宽2.5、厚1.3厘米(图二八,16)。

动物形玉件 2件,形制一致。标本M30D1:0404,浅黄色,光滑有质感。简化动物形状,一端正面看似动物面部。长2.5、高1.6厘米(图二八,5)。

小玉件 标本M30D1:0135,逗号状,浅黄色,一面斜勾云纹,一面光素,长2.6厘米(图二八,8);标本M30D1:0124,卷尾状,一端上卷,一端平面,切割痕迹明显,通体横向刻线状饰,长、宽均2厘米(图二八,6)。

蹄形玉饰件 标本M28:039,青灰色,泛白,马蹄形,直角边有刃稍薄,中间位置上下两端有孔。直边宽3.8、上下高2.7厘米(图二八,7)。

长方形玉片 标本M29:047,浅黄色,薄片状,两边无刃,表面磨光,欠质感。一端完整,为方角,一端残。残长8.3、宽3.6(图二八,3)。

柄形饰附件 标本M30D2:027,位置散乱。青黄色,素面。标本D2:027-1,长条形,一边牙状,一边平直,长4、宽1厘米(图二八,19);标本D2:027-2长条形,一边牙状,一边外弧,长4.3、宽1.3厘米(图二八,20)。

长方玉管 浅青黄色,扁长方体,中间有孔。标本 M30D1:0118,长 2.6、宽 0.9、厚 0.5厘米(图二八,17)。

小玉珠 青灰色,圆珠状,中间有一穿孔。标本M30D2:0165,直径1.1厘米;标本M30D2:0141,直径 0.9厘米(图二八,9、10)。

玛瑙管 标本M30D1:0106,红褐色,竹节状,中间鼓凸,两端稍细,中有穿孔。长3、截面径0.7~1厘米(图二八,18)。

玛瑙珠 扁圆柱状,中有穿孔,浅红褐色,厚薄不一。标本M30D1:0104-1,径1、厚0.8厘米;标本M30D1:0104-2,中间穿孔斜向,径1、厚0.8厘米(图二八,11、12)。

料串饰 标本M30D1:0407,一组11粒。乳白色,圆柱状,长短不一,中有穿孔。径0.5者、长0.6、0.8厘米;径0.4者、长0.5厘米(图二八,13、14、15)。

5.石器

磬形大石器 标本M30D1:0408,灰色,砂岩质。整体形状似磬形,底边近直,两上边不规整,略外弧,刹角。一面为自然面,一面有磨出的坑窝,坑窝内凹光整。上边长60、42,底边长80、最宽42、厚约9.2厘米(图三一,1;图三二)。

石磬 灰色细砂岩,通体磨制,表面光滑,局部留有磨痕。标本M27D1:010,残两截,能拼合。曲尺形,鼓博两角微弧。股上边16.6、鼓上边26、股博5、鼓博6厘米,底长36.8、厚2.2厘米(图三一,2;图三三)。标本M28D3:02,残存一端,股鼓不辨,一面有白色钙化层。残长10.2、厚2厘米(图三一,3)。

石圭 均残。标本M29:04,残余底端。较上部圭身略内收,中间有凸棱,凸棱两侧内凹。近底端有孔。残长5.7、宽4.1厘米(图三一,18)。标本M28:069,灰白色,表面有棱,尾端完整,中间有孔,一侧边有半圆缺口。宽2.8、残长1厘米(图三一,17)。

磬形饰件 M29、M30内有出,数量较多。整体形制呈曲尺形,体部均有倨孔,部分有顶角能辨股和鼓,部分无顶角。青灰色,细砂岩,质细腻,通体磨光素面。标本M29:057,股长4、鼓长5.6、底长8厘米(图三一,4)。标本M29:039-1,长条形,通长9.3、宽1.8~2.1厘米(图三一,7)。标本M29:022-1,上边微弧,下边直,股、鼓不明显,长10、宽1~2.2厘米(图三一,8)。标本 M30D1:0291,股长 3.3、鼓长 4.4、底长7厘米(图三一,5);标本M30D1:0310,长条形,顶角不明显,长9、宽1.2~1.5厘米(图三一,6)。

石饰件 M30内出土数量最多,残碎甚。灰白色,片状,简单磨制,多留有切割痕迹。不同于石圭,该类饰件穿孔多偏于一边。标 本 M30D1:011,一端残,残长8.7、宽2.1厘米(图三一,12);标本M30D1:0199, 窄长条形,长11.4、宽1~1.6厘米(图三 一,10); 标本 M30D1:0306,一端平直,一端斜弧,长8.7、宽2厘 米( 图三一,13);标本M30D1:0207, 一端斜尖,残长6.4、宽1.5~1.8厘米( 图 三 一,11);标 本 M30D1:065,一端圆弧状,残长 8.5、 宽 2.4厘米(图三一,9)。

石坠饰 M29和M30出土数量较多。白色,石英岩质,近菱形,顶端有穿孔,有的圆鼓,有的扁平,大小不一。标本 M29:059-1,长 4、宽 3 厘米 ;标本M29:059-2,长 2.7、宽 2厘米(图三一,15、14)。

石泡 圆形,白色石英岩质,圆鼓面有三涡纹,中心有孔。标本M28:093,直径2.9、厚0.6厘米(图三一,16)。

6.蚌贝骨器:

蚌鱼 标本M30D1:041,圆弧头,顶端有穿孔,长条形身,头身连接处两侧有凹口,岐尾。长11.5、宽2.5~2.7厘米;标本M28:0181,尾稍残,长10.2、宽2.3~2.6厘米(图三四,2、3)。

蚌泡 形状不一。方形蚌泡,整体呈方锥形。标本 M28:08,边长3厘米(图三四,15);标本 M28:0185,边长 2.1厘米(图三四,14)。圆形蚌泡,一面微鼓,标本 M28:0177,中间带孔,鼓面有三个涡纹,直径2.5厘米(图三四,13)。标 本 M28:0176, 鼓 面中心有朱砂画的红圈,直径2.5厘米(图三四,11)。标本 M28:0183,边缘棱面有朱砂痕,直径1.8厘米(图三四,10)。椭圆形蚌泡,标本M28:044,长径2.6、短径2厘米(图三四,12)。

蚌壳 2件,钙化,残碎。标本M30:20,扇形,表面有自然纹路。残长19、残宽7.5厘米(图三四,1)。

毛蚶壳 多为半扇,隆鼓呈扇形,表面有放射状纹路。标本M30D1:070,顶端近合扇处有穿孔,长2.9、宽2厘米;标本M28:049,扇顶孔部残,长5、宽4厘米(图三四,8、7)。

螺壳 标本M30D1:0111,长圆形,一端螺旋状尖,口端有一不规则穿孔,长5.5、宽3.8厘米。标本M30D2:096,尖锥状。口端侧面有磨出的不规整穿孔(图三四,6、4)。

海贝 近椭圆形,背面有穿孔,大小不一。标本 M28:2—1,长 2.3、宽 1.6 ;标本 M28:2—2,长1.9、宽1.4厘米(图三四,9)。

骨扣 标本M30D1:024,圆柱形,表面及端面光平,中部束腰。长3.3、径0.5厘米(图三四,5)。

漆器 1件。标本M30:11,长方形,似漆盘,位于陶豆上,仅有痕迹,无法提取。长约32、宽20厘米。

四、结语

1.此次发掘的4座墓葬均遭盗扰,仅M30出有相对完整陶器和铜器组合,另有M29采集少量陶器。所出陶器,陶豆具有尖唇、浅盘、矮细柄的特征,簋具有折沿、浅腹、矮柄的特征,陶鬲有平折沿、裆近平、矮柱状足跟及饰扉棱的特征。参照周原遗址业已建立的西周陶器分期编年体系,这些陶器的时代应为西周晚期的偏晚阶段。M30所出4件铜鼎,皆为半球形腹、蹄状足。立耳鼎M30:1、2饰重环纹带,与1975年董家窖藏所出的善夫旅伯鼎、善夫伯辛父鼎[6]的特征一致。2件盨在形制、纹饰上均与周原以往出土的克盨、梁其盨等西周晚期同类器一致。因此,M29和M30的时代应为西周晚期的偏晚阶段。在M27内的采集到的铜簋盖,为圆捉手、盖面饰瓦纹、直折沿,具有西周晚期同类器的形制特征。除外,M27和M28内出土的各类小饰件无论在种类还是形制上均与M29和M30内出土同类器一致。同时,4座墓葬所处开口层位相同,且排列整齐无打破,其所处时代应较为相近。综上,此次发掘的4座墓葬年代大体一致,即处于西周晚期的偏晚阶段。

2.如前文述,此次发掘墓葬虽因盗扰致墓葬文化面貌特征信息不全,但诸如腰坑和殉牲这类具有文化面貌指示性的特征仍能辨识。四座墓葬中,M28、M29和M30的椁底均有腰坑,且后两者腰坑内还发现有殉狗。M27椁底虽未设腰坑,但在椁盖板上和椁底板下均发现有殉狗。M28在腰坑内未发现明显的殉牲迹象,但在墓室填土内发现有殉狗。研究认为,有腰坑、殉牲或殉人的墓葬,应是殷遗民墓葬。近年,在以往共识的基础上,研究者又总结出了周原遗址西周时期殷遗民墓葬两个特征,即随葬陶簋和随葬陶器有“偶数同形”现象[7]。参照这些标准,此次发掘的墓葬均表现出了殷遗民的墓葬习俗。结合2014年所发掘的20座墓葬中有16座带腰坑的现象,可以说明该区域及附近应是周原遗址内的一个殷遗民集中居住区。

3.根据以往的发现和近年的全面钻探结果可知,该区域及附近除位于贺家西北的贺家墓地外再无其它墓地。然而,贺家墓地的墓葬均不见腰坑、殉牲,以往研究均认为其应是一处单纯的周人墓地,且年代主要集中在先周晚期和西周早期。从上文可知,在西周晚期贺家北区域则是殷遗民的集中居住区,说明这里的人群构成可能存在着周人向殷遗民转换的情况。此次发掘中,还揭露了一批时代大致处于商末周初及西周早期的灰坑类居址遗存[8],除该时期常见的生活类陶器外,还发现有刻“周”字陶文的陶器、可能属于周系铸铜工具的“圆锥体中空陶器”[9]等,能够表明该地曾是周人居住活动区域的遗物。希望通过该区域人群构成变化的考察,能为重新理解认识凤雏建筑基址群的性质提供帮助。

4.M30的两件铜鼎铭文中,分别出现了“伯牛父”和“姬牛母”两个私名相同的人名。二人共用一字作为私名,在以往铜器铭文曾有一例:“伯多父作成姬多母盨”(集成04419),一般认为该器是“伯多父”为其来自成国的夫人“姬多母”作的器物。若按这种关系推断,二“牛”也应是夫妻关系。根据采集到的人骨性状特征判断,墓主似为男性,或为伯牛父,而姬牛母应是其配偶。

附表一 墓葬出土器物统计表

项目负责人:王占奎

参 加人 员:种建荣 宋江宁 雷兴山李彦峰 陈 钢 李宏斌杨久明等

绘 图:赵 勇 李宏斌 董红卫

照 相:李钦宇 赵 勇

铜 器保 护:黄晓娟

执 笔:李彦峰 宋江宁 雷兴山陈 钢

[1]a.周原考古队.陕西宝鸡周原遗址2014—2015年度考古勘探与发掘[J].考古,2016(7).b.周原考古队.周原遗址凤雏三号建筑基址2014年发掘简报[J].国家博物馆馆刊,2015(7).

[2]周原考古队待刊资料。

[3]周原考古队.1999年度周原遗址ⅠA1区及ⅣA1区发掘简报[C]∥古代文明(第2卷),北京:文物出版社,2002.

[4]遗迹单位完整编号:实际发掘年份+ZY(周原)+象限号+区号+遗迹编号。墓葬实际发掘年份为2015年10月至2016年2月,遗迹编号接2014年下半年发掘墓葬编号顺延续编。

[5]未经扰动的遗物编号按照“墓号+数字序号”顺编,扰动过的遗物则按照“墓号+盗洞号(椁室内分不开盗洞范围的不加盗洞号)+0序号”。

[6]陕西省文管会等.陕西省岐山县董家村西周铜器窖穴发掘简报[J].文物,1976(5).

[7]陕西省考古研究院等.周原遗址东部边缘—2012年度田野考古报告[M].上海:上海古籍出版社,2018:326。

[8]居址遗存资料正在整理,将另文报道。

[9]雷兴山.论新识的一种周系铸铜工具[J].中原文物,2008(6).