秦雍城动物纹瓦当主题研究

2019-12-27耿庆刚

耿庆刚

(1.西北大学文化遗产学院 2.陕西省考古研究院)

秦雍城遗址作为秦人历史上置都年限最长的一座都城,自上世纪50年代末以来,历年的考古调查和发掘工作[1]中发现了品类众多的动物纹瓦当,其中以2006年豆腐村制陶作坊遗址出土动物纹瓦当最为丰富和系统[2];属于郊外离宫别馆的横水镇凹里秦汉建筑遗址[3]、长青镇孙家南头秦汉建筑遗址[4]、千阳尚家岭秦汉建筑遗址[5]等也出土有动物纹瓦当。

秦雍城的动物纹瓦当,具有较强的时代风韵与地域特色。《新编秦汉瓦当图录》[6]《雍城秦汉瓦当集萃》[7]等有代表性的图录对出土的动物纹瓦当进行了著录;刘莉[8]、焦南峰[9]、刘庆柱[10]、田亚岐[11]、周晓陆[12]、申云艳[13]等对雍城动物纹瓦当进行了全方位多角度的深入研究。本文在以前研究的基础上,对雍城动物纹瓦当的凤纹、虎纹、斗兽纹等与其它载体同主题纹样进行比较,并对其时代及发展脉络等作进一步研究。

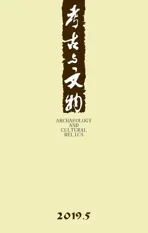

(一)凤纹

凤纹瓦当以凤翔豆腐村制陶作坊遗址出土最为丰富,在秦栎阳城遗址、秦咸阳城遗址、兴平侯村遗址等亦有发现。其主要表现凤的侧面形象,可以分为单体凤纹、凤衔蛇和践蛇纹皮夔凤纹三类。

1.单体凤纹。根据形制,可分为3式:

Ⅰ式 体躯瘦长。凤翔豆腐村制陶作坊遗址凤纹瓦当[14](图一,1~5),头上饰单冠,环勾形爪,单翅,尾羽分叉,原报告根据细部特征将之分为5型,其总体特征为体躯瘦长。

Ⅱ式 体躯肥硕。西北大学收藏一件凤鸟纹瓦当[15](图一,6),形制相同的瓦当亦发现于兴平侯村[16]、凤翔秦雍城[17]等。凤纹体躯肥硕,翅膀特征写实性变强,爪部变为三趾。

Ⅲ式 体躯肥硕,花形冠。西安市文管会藏子母凤鸟纹瓦当[18](图一,7),其特征是凤首为花冠形,双翅、尾羽大张,体态较丰满。秦咸阳城遗址采集一件神人骑凤纹空心砖[19](图一,8),凤鸟造型与瓦当造型相似,花冠形凤首,尾羽丰满。

2.凤衔蛇和践蛇纹。根据形制,分为3式:

Ⅰ式 体躯瘦长。凤衔蛇、践蛇瓦当范[20](图二,1),凤足下踩有蛇,凤环勾形爪,体躯形制应与Ⅰ式单体凤纹相似,略瘦长。

图二 凤鸟衔蛇纹

Ⅱ式 体躯肥硕。秦栎阳城遗址出土一件凤衔蛇半瓦当[21],无冠,体躯略肥硕(图二,2)。咸阳三号宫殿建筑遗址龙凤纹空心砖[22],双龙绕三璧,璧中为凤,无冠,紧贴凤头上部有一呈三角形的形象,应是蛇形象(图二,3)。

Ⅲ式 体躯肥硕,花形冠。秦咸阳遗址三义村发现一件瓦当范[23](图二,4),当面为一凤,在凤鸟口部衔有蛇。

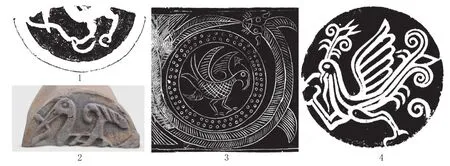

3.夔凤纹

凤首,体躯为龙形。凤翔铁沟遗址采集一件夔凤纹瓦当[24](图三,1),环勾形双爪,身躯呈“C”字流线形,翅和尾羽较短;相同主题的有咸阳长陵车站窖藏凤纹铜管饰82XYCLJC7:77[25](图三,2),凤身躯相互交盘,一凤头顶有冠,身饰圆圈纹,一凤头顶无冠。

图三 夔凤纹

图四 雍城出土虎纹主题瓦当

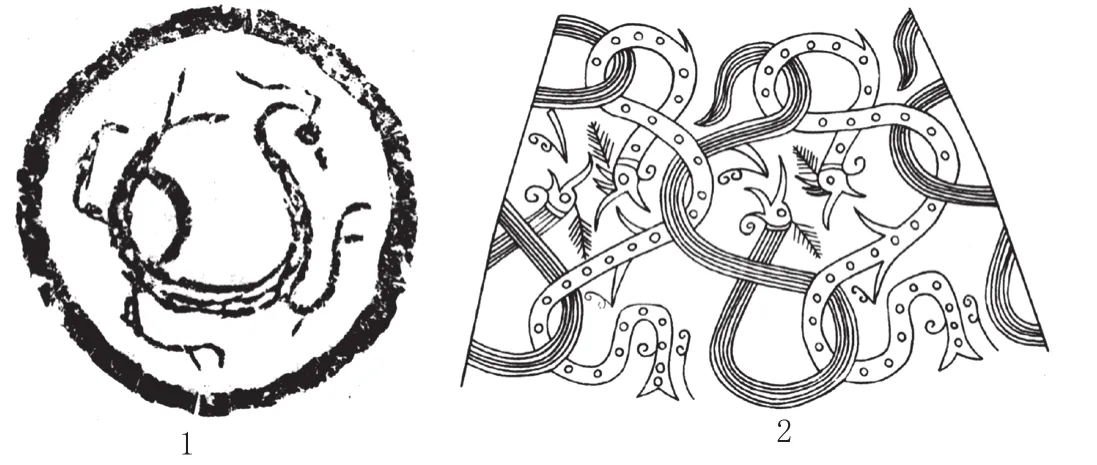

(二)虎纹

秦雍城发现的虎纹瓦当,类型有单虎[27](图四,1)、虎鹿兽[28](图四,2)、虎燕纹[29](图四,3)、人斗兽(虎)[30](图四,4)等主题纹样。虎纹的特征是虎回首状、头大、吻长、身上有波折形虎毛纹。

单体凤纹和凤鸟衔蛇纹瓦当的形制演变相同,凤纹体躯由瘦长至肥硕、翅由“L”形方折至写实性增强、冠由“L”形至花形。

从考古发现来看,“秦栎阳城三号古城的时代为战国中期至西汉前期,为文献所载的秦至汉初栎阳……三号古城发现的夯土遗存指向秦最高等级的宫殿建筑”[26],其出土瓦当纹饰上承雍城、下接秦咸阳,年代上限不早于战国中期。秦栎阳城遗址凤鸟衔蛇半瓦当年代似为战国中期较早阶段,早于其年代的Ⅰ式凤纹和凤鸟衔蛇纹应为战国早期,雍城豆腐村制陶作坊的年代上限或可延至战国早期,这一判断需要更多的考古学证据来证实。

图五 秦长条形顾首虎造型

图六 秦宽扁形顾首虎造型

顾首虎造型,春秋以来在秦地的发现有:法国集美博物馆展出的金虎[31](图五,4);日本MIHO博物馆藏铜虎[32](图五,1)、金虎[33](图五,2);美国收藏家所藏铜虎[34](图五,3);2006年礼县大堡子山祭祀坑出土铜虎3件[35](图六,1);礼县圆顶山98LDM1出土的铜壶虎形底座[36];98LDM2出土的铜壶、铜盉、铜簠亦有虎形底座[37](图六,2);陈仓博物馆藏一件金虎[38](图六,3),出土于宝鸡市千河魏家崖村;西安博物院藏一件金虎[39](图六,4),1979年出土于凤翔县虢镇。

根据顾首虎造型的形制,可分为长条形(图五)和宽扁形(图六)两类。上述虎造型的年代为春秋时期,均早于雍城虎纹瓦当的年代;其最显著的特征是波折形虎毛纹。环勾形的爪在98LDM2铜簠虎形器座、魏家崖金虎、凤翔金虎表现比较明显;其余或是受器物功用的限制,如作为附属物的长条形虎造型应是通过虎爪器物相连接,环勾形的爪特征不明显。刘莉曾对波折形(也称“V”形)虎毛纹、环勾形的爪进行探讨,认为是受北方草原文化的影响[40];从长条形和宽扁形顾首虎造型的虎毛纹、虎爪的表现手法来看,雍城虎纹动物瓦当的这两个特征应是来源于秦人自身的传统,有学者已认识到秦人这种“相隔数百年,不同媒介的艺术品展现独特的审美趣味和执着的偏爱”的现象[41]。

图七 秦鸟或雁之艺术表现形式

图八 “虎燕纹”瓦当细部与虎噬鹿贴面砖模

秦雍城豆腐村遗址出土100余件“虎燕纹”瓦当[42](图四,3),目前学界仍沿袭“虎燕纹”这一名称,通过比对发现,其主题应是虎噬食草动物纹。理由如下:

第一,秦栎阳遗址发现有虎燕纹瓦当[43](图九),虎为顾首式,身有波折形虎纹,燕位于虎下方、为“俯视”态,秦栎阳城动物纹瓦当应是直接继承于雍城动物纹瓦当,其年代略晚于或与雍城动物纹瓦当同时。同一主题、风格相似而表现方式迥异,需要重新审视雍城虎燕纹瓦当。

图九 秦栎阳城虎燕纹瓦当

第二,燕或鸟纹的表现方式如豆腐村鹿蟾狗雁纹瓦当[44](图七,1)、秦咸阳一号宫殿遗址出土的鹿马龟鸟纹瓦当[45](图七,2)以及睡虎地秦墓漆扁壶[46]上的飞鸟纹(图七,3),燕或鸟的表现方式均为“俯视”态,与虎燕纹侧视态不同。

第三,“虎燕纹”瓦当反转,与虎鹿兽瓦当(图四,2)相拟合,虎的造型、虎口处动物造型几乎吻合。商周时期的动物画[47],与古生物学家研究脊椎动物化石颇有些近似:一是重视它头部的形态与构造,并根据牙齿的形状与序列区分它们的食性;一是分析肢体蹄爪的构造,以鉴别生活在什么自然条件之中。从凤翔豆腐村“虎燕纹”瓦当05FDAT2101④ : 4[48]之细部来看,其表现的应是头端之角或耳、足端之蹄细小而尖(图八,1),根据头、足特征可确定虎所噬应为食草类动物而非“燕”,食草类动物似鹿的形象;与凤翔豆腐村遗址出土虎噬鹿纹贴面砖模具[49](图八,2),属于同一主题造型。

“虎燕纹”瓦当名称的再确认,对探讨此类复合虎纹造型的来源意义重大。秦雍城“虎雁纹”瓦当、虎鹿兽纹瓦当均属于“猛兽噬咬食草动物纹”主题;猛兽袭食食草动物纹[50]形成于长城地带中段(约公元前6~公元前4世纪,春秋晚期稍早至战国早期),对相邻的蒙古、外贝加尔、图瓦、阿尔泰及米努辛斯克盆地的早期游牧人文化产生了影响。也对相邻的中山、秦等地区也有一定程度的影响,秦雍城“猛兽噬咬食草动物纹”主题瓦当也应是受到北方草原文化影响的产物。

图一〇 秦雍城出土斗兽主题纹样 1.豆腐村斗兽纹贴面砖 2.高王寺嵌错赏功宴乐铜壶纹饰

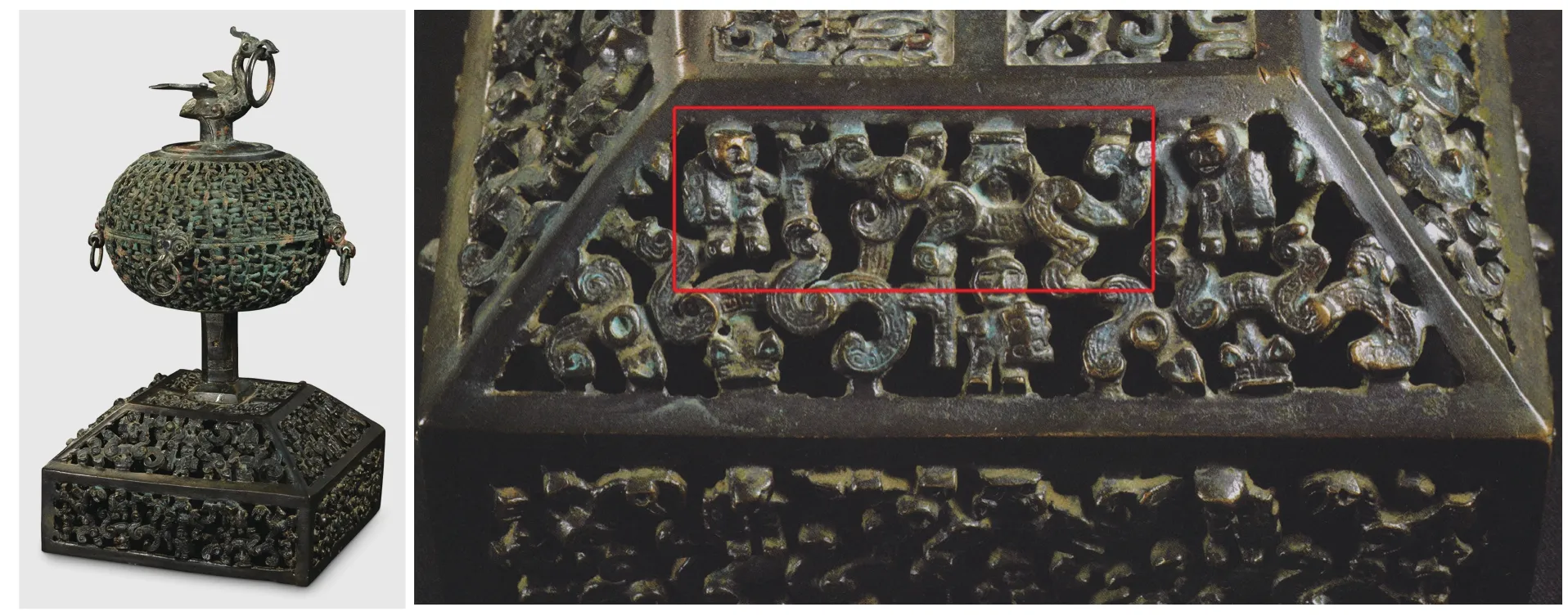

图一一 雍城凤鸟銜环铜熏局部斗兽纹

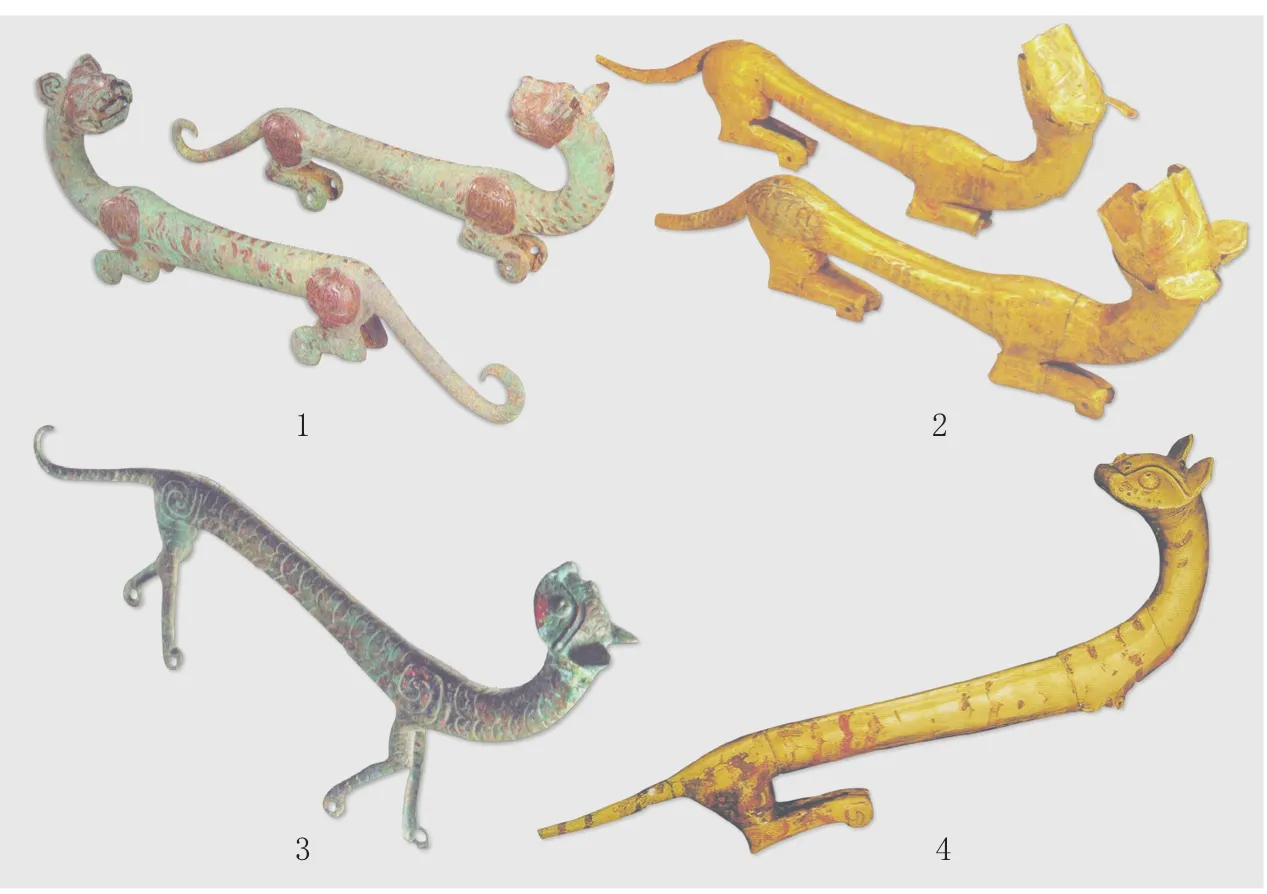

(三)斗兽纹

斗兽纹瓦当[51]采集于凤翔县南指挥镇东社村,当面表现出一人与怪兽搏斗的场面(图四,4)。在秦雍城遗址还发现三例相关主题纹饰:豆腐村制陶作坊遗址出土的斗兽纹[52](图一〇,1);雍城高王寺遗址出土的嵌错赏功宴乐铜壶[53],壶靠近圈足处一圈饰有斗兽纹(图一〇,2);雍城豆腐村遗址出土的凤鸟衔环熏形铜器[54],底座正立面上纹饰相同,上层饰手执戈盾的三个人物,空隙有三双老虎,下层纹饰基本相同,仅在两侧各增加一双鸟和一双侧立的老虎(图一一)。这四件器物年代均在战国早期,尽管受材质的限制,表现方式略有差别,但主题是一致的。

狩猎图像最早可以追溯至春秋、战国之交的青铜器,在战国时代兴盛一时;这一时期的铜壶、铜鉴、铜豆等均发现有狩猎图像。如春秋、战国之交的杕氏壶[55],河北贾各庄镶嵌狩猎纹铜壶[56](图一二,1),辉县琉璃阁铜壶[57]的第三、四层花纹(图一二,2),成都百花潭宴乐纹壶[58]的底层花纹,均为狩猎纹图像(图一二,3)。山西襄汾南贾镇大张村出土的铜壶,纹饰共四层,第一层为射礼采桑纹,其余三层为龙纹和蟠螭纹,三层中双身龙纹、长鼻螭魑纹和斜角云纹均是晋国特有的纹饰种类[59](图一二,4),说明此类图像纹铜器的产地应是三晋地区[60]。

雍城高王寺遗址出土的嵌错赏功宴乐铜壶应是从三晋地区输入;雍城发现的斗兽纹题材的瓦当、贴面砖以及凤鸟衔环熏形铜器纹饰等亦应受到三晋地区的影响。

图一二 三晋风格狩猎纹壶

综上所述,雍城动物纹瓦当反映其文化具有多元性,既有自身文化传统的继承,也有三晋文化、北方草原游牧文化的影响;秦人并非简单模仿,而是在对其进行整合的基础上,创造出了独具特色的地域文化。

[1]a.陕西省雍城考古队.一九八二年凤翔雍城秦汉遗址调查简报[J].考古与文物,1984(2):23-31.b.曹明檀,赵丛苍,王保平.凤翔雍城出土的秦汉瓦当[J].考古与文物,1985(4):3-8.

[2]陕西省考古研究院,宝鸡市考古研究所,凤翔县博物馆.秦雍城豆腐村战国制陶作坊遗址[M].北京:科学出版社,2013.

[3]陕西省考古研究所雍城考古队.凤翔凹里秦汉宫殿遗址发掘简报[J].考古与文物,1989(4):26-31.

[4]a.刘亮,王周应.秦都雍城出土的秦汉瓦当[J].文博,1994(3):53-55.b.1996年至1997年春,陕西省考古研究所对孙家南头秦汉建筑遗址进行试掘,出土一批包括动物瓦当、“蕲年宫当”等文字瓦当,著录见:陕西省考古研究院.雍城秦汉瓦当集萃[M].西安:三秦出版社,2008.

[5]陕西省考古研究院,宝鸡市考古研究所,千阳县文化馆.陕西千阳尚家岭秦汉建筑遗址发掘简报[J].考古与文物,2010(06):3-17.

[6]陕西省考古研究所秦汉研究室.新编秦汉瓦当图录[M].西安:三秦出版社,1986.

[7]同[4]b.

[8]刘莉.战国秦动物纹瓦当的艺术源流[C]//陕西省考古学会第一次年会论文集.1983:68-74。

[9]焦南峰,田亚岐.雍城秦汉瓦当的发现与研究[C]// 雍城秦汉瓦当集萃.西安:三秦出版社,2008.

[10]刘庆柱.战国秦汉瓦当研究[C]//古代都城与帝陵考古学研究.北京:科学出版社,2000:272-275.

[11]田亚岐,景宏伟,王保平.雍城秦汉瓦当艺术[J].四川文物,2008(5):13-25.

[12]周晓陆.秦动植物纹样瓦当的一种试读——略论其与《月令》之关系[J].考古与文物,2004(2):43-48.

[13]申云艳.中国古代瓦当研究[M].北京:文物出版社,2006:11-16.

[14]同[2]:71-111.

[15]西北大学文博学院考古专业.百年学府聚珍[M].北京:文物出版社,2002:95.

[16]陕西省考古研究所.陕西兴平侯村遗址[M].西安:三秦出版社,2004:26-27.

[17]同[6]:27.

[18]同[6]:29.

[19]陕西省考古研究所.秦都咸阳考古报告[M].北京:科学出版社,2004:220.

[20]同[2]:222.

[21]刘瑞,李毓芳,张翔宇,高博.西安阎良秦汉栎阳城遗址(C)//2017中国重要考古发现.北京:文物出版社,2018:102-108.文中照片为秦汉栎阳城遗址项目负责人刘瑞提供,仅致谢忱!

[22]同[19]:490.

[23]同[19]:225.

[24]同[6]:23.

[25]同[19]:192.

[26]同[21].

[27]同[2]:142.

[28]同[2]:146.

[29]同[2]:173.

[30]同[6]:5.

[31]礼县博物馆,礼县秦西垂文化研究会.秦西垂陵区[M].北京:文物出版社,2004:40.

[32]王辉,赵化成.甘肃省礼县大堡子山遗址流散文物调查研究[C]//秦时期冶金考古国际学术研讨会论文集.北京:科学出版社,2014:22,图四六.

[33]同[32]:23,图四七.

[34]同[32]:23,图五〇.

[35]早期秦文化联合考古队.2006年甘肃礼县大堡子山祭祀遗迹发掘简报[J].文物,2008(11):15-29.

[36]甘肃省文物考古研究所,礼县博物馆.礼县圆顶山春秋秦墓[J].文物,2002(2):4-30.

[37]甘肃省文物考古研究所,礼县博物馆.甘肃礼县圆顶山98LDM2、2000LDM4春秋墓[J].文物,2005(2):4-27.

[38]蔡庆良,张志光.嬴秦溯源―― 秦文化特展[M].台北:故宫博物院,2016:71.

[39]西安博物院.西安博物院[M].西安:世界图书出版西安公司,2007:169.

[40]同[8].

[41]柳扬.秦艺术异质媒介间的互动、影响与交融[C]//两周封国论衡—陕西韩城出土芮国文物暨周代封国考古学研究国际学术研讨会论文集.上海:上海古籍出版社,2014:503-523.

[42]同[2]:173.

[43]同[21].

[44]同[2]:181.

[45]同[19]:225.

[46]左德承.云梦睡虎地出土秦汉漆器图录[M].武汉:湖北美术出版社,1986:17.

[47]刘敦愿.中国古代动物画艺术中的细节表现[C]//刘敦愿文集(上卷).北京:科学出版社,2012:67-71.

[48]同[2]:图版七五.

[49]同[2]:224.

[50]乌恩岳斯图.北方草原考古学文化比较研究——青铜时代至早期匈奴时期[M].北京:科学出版社,2008:235-242.

[51]同[6]:5.

[52]同[2]:207.

[53]韩伟,曹明檀.陕西凤翔高王寺战国铜器窖藏[J].文物,1981(1).

[54]凤翔县博物馆.凤翔遗珍—凤翔县博物馆藏品精粹[M].西安:三秦出版社,2012:118-119.

[55]徐中舒.古代狩猎图象考[C]//徐中舒历史论文选辑.北京:中华书局,1998:237-249.

[56]安志敏.河北省唐山市贾各庄发掘报告[J].考古学报(第六册):84-86.

[57]李零.琉璃阁铜壶上的神物图像[C]//入山与出塞.北京:文物出版社,2004:213-217.

[58]四川省博物馆.成都百花潭中学十号墓发掘记[J].文物,1976(3):40-46.

[59]李夏廷,李劭轩.晋国青铜艺术图典[M].北京:文物出版社,2009:310-311.

[60]许雅惠.东周的图像纹铜器与刻纹铜器[J].故宫学术季刊,2003(2).