“双一流”背景下的高等教育国际化探析

2019-12-23李增森赵淑惠

李增森 赵淑惠

【收稿日期】 2019-02-22 【基金项目】 辽宁省教育科学“十三五”规划立项课题(JG16DB117);中国学位与研究生教育学会资助课题(2015Y0410);东北财经大学研究生教育改革资助课题(YJYB201902、YJYB201924)

【作者简介】 *李增森(1980-),男,河北任丘人。硕士,助理研究员,主要研究方向为高等教育、学位管理。

【摘 要】随着“双一流”战略的实施,国际化成为了教育改革的热点和重点,高等教育作为教育的高级阶段,肩负着培养高层次创新性人才,推进经济社会发展的使命,高等教育国际化更是被提升到了前所未有的战略高度。但何为国际化,如何国际化,教育界并未达成一个共识,也难以有明确的界定。通过对我国高等教育国际化的认识误区进行梳理,并解读高等教育国际化的涵义表述,进而提出高等教育国际化发展的意见建议,以期助益我国高等教育的改革发展。

【关键词】 双一流;高等教育;国际化

【中图分类号】 G647 【文献标识码】 A 【文章编号】 1005-4634(2019)06-0022-05

0 引言

国际化可以说是与现代大学教育相伴而生的,众所周知,清末,清政府废除科举,仿西方体制,兴办学堂,开始了我国现代高等教育的发展历程【1】。从现代教育留学第一人容闳漂洋过海远赴美国耶鲁大学求学,到后来的清政府实施留学政策,再到民间的有识之士自费出国留学,出现了我国高等教育史上一个留学小高潮。新中国建立初期,鉴于当时的世界形势,我国大学教育在学科设置、院系调整、师资配置全面苏联化。改革开放后,又开始全面学习美国的大学理念和大学体制,纵观我国现代大学的发展历程,无论是最初的学习德国,还是后来的照搬苏联,再到现在的借鉴美国,没有一个阶段不是国际化模式,正如著名学者程星教授所言,我国现代大学的发展史就是一部国际教育史【2】。

2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,明确提出建设世界一流大学和一流学科。2017年9月20日,教育部、财政部、国家发展改革委公布了世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单,共137所高校入选。随着首批“双一流”建设高校名单的公布,我国世界一流大学和一流学科建设也正式由规划设计转为落地实施阶段,国际化更是成为了“双一流”建设高校的奋斗目标,因为世界一流大学必是国际化大学,通过查阅首批137所“双一流”建设高校网站发现,有120所高校明确了学校建设目标,其中的69所高校以“建设世界一流大学”为奋斗目标,包括了42所“一流大学”建设高校中的40所,另外29所为“一流学科”建设高校。

高等教育作为教育的高级阶段,是国家培育创新性人才的主要途径,是国家创新机制的关键构成【3】,肩负着培养高层次创新性人才推进经济社会发展的使命,“双一流”战略的实施更是把高等教育国际化提升到了前所未有的高度,从国家教育规划的顶层设计,到地方教育改革的配套措施,再到高校教育改革的实施路径,无不把国际化放在重要位置,國际化已成为教育改革的一个框,教育改革若不提国际化,好像就不是改革。但何为国际化,如何国际化,教育界并未达成一个共识,也难以有明确的界定。尽管如此,国际化改革的进程却不会停止,套用一句话——没必要等到国际化概念明晰之后再进行高等教育改革。而且在建设高等教育强国的进程中,也无需将美国、英国的或者任何一种现行的大学制度奉为范本【2】,因此,本文将不在国际化概念界定上纠结不清,而是转换思路,通过对我国高等教育国际化的认识误区进行梳理,进而解读高等教育国际化的涵义表述,最后提出高等教育国际化发展的意见和建议,以期助益我国高等教育的改革发展。

1 高等教育国际化的认识误区

随着“双一流”战略的实施,国际化成为高等教育领域的热点和焦点,高等教育改革更是言必称国际化,但在推进高等教育国际化的改革进程中,改革措施过于追求形式上的国际化,有关教育各方对于高等教育国际化存在着不同程度的认识误区。

1.1 生源国际化并非留学生规模化

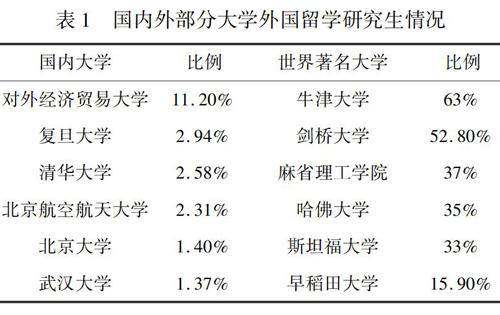

世界一流大学具有全球竞争力和吸引力,在经济全球化的背景下,自然能吸引来自世界各地的优秀学生,因此,世界一流大学具有一个共同特征,即生源结构国际化,留学生比例特别是留学研究生的比例相对较高。早在2008年,斯坦福大学外国留学研究生比例已经达到了33%,哈佛大学为35%,剑桥大学为52.8%,牛津大学则高达63%,亚洲的日本早稻田大学留学研究生比例要低些,但也有15.9%。相反,我国高校生源结构国际化比例则要低的多,同期留学研究生比例最高的6所高校,分别为对外经济贸易大学、复旦大学、清华大学、北京航空航天大学、北京大学和武汉大学,留学研究生比例最高的对外经济贸易大学也只有11.2%,远远低于国外一流大学。国内部分大学留学研究生情况见表1【4】。

留学生比例高是世界一流大学发展到一定阶段的必然结果,而国内高校在改革中,却将留学生规模化作为了高等教育国际化改革的重点,认为提高留学生比例就是推进国际化。随着中国经济实力的日益提升,国际影响力日益增强,对国外留学生越来越有吸引力,国内大学纷纷将增加国外合作办学项目作为国际化办学的重点,提高留学生比例,以前较少能看到留学生的高校,如今也经常是留学生三五成群出入校园。留学生规模扩张的同时,问题也随之而来,留学生质量良莠不齐,大学师资配置无法满足教学需求,留学生管理更是无法保障。国外大学的留学生和本地学生在校期间是一视同仁,并无区别对待,所有学生同吃、同住、同玩、同学习,生源结构的多样化促进了学生交流的多元化,而国内高校对于留学生的管理则不同,大多数的高校往往是单独设置留学生学院,将留学生与国内学生分开管理,留学生学习生活在一个独立的小天地中,留学生学院成为了校中之校,留学生也仅仅是实现了规模化而已。

1.2 培养国际化并非教学英语化

培养国际化是高等教育改革的重点和难点,科技的发展和交通的便利,使得人才可以在全球范围内流动,从而人才竞争由区域性扩展为全球性,其结果必然要求高校培养具备国际竞争力的学生。但国际化不等于英语化,培养国际化更不能简单等同于教学英语化。高校在改革中,却明显存在着将教学英语化的倾向,如果培养改革仅仅是将授课教材由国内教材改为英文教材,将授课语言由中文改为英语,而更为重要的授课方式、授课内容等仍然延续以往,老师在台上照本宣科,学生在下面拼命记录,这样的国际化意义何在?

高等教育的关键在培养,培养优劣直接关系着高等教育质量的高低,培养改革的关键在于教学内容的国际化、前沿化以及授课方式的国际化,至于授课语言反倒不那么重要了。如果授课老师讲授的内容是国际前沿问题,与学生分享的是该领域内最新的研究成果,并能充分调动学生参与讨论,产生思想共鸣,这样的培养即使不使用英语教学,难道就不是国际化培养了吗?国外一流大学著名学者在讲授其他国家的文化研究时,也不使用所讲授国家的语言,难道就不是国际化培養吗?因此,培养国际化不是教学英语化,培养改革不应过于停留于形式上,培养改革的关键在于教育质量的提升。

1.3 师资国际化并非国际化履历

国际化的教育必然需要有国际化的师资,师资国际化是大学国际化的必然要求,只有国际化的师资才能带来国际化的教育。与世界一流高校相比,我国高校师资国际化水平整体不高,有国外留学经历的教师比例较低,具有世界一流大学博士学位的教师数量则更少。师资国际化一个重要措施就是全球招聘教师,如威斯康星大学每年聘用的外籍教师高达600多名,日本东京大学每年利用教学经费的1/3向全世界聘用一流教师【5】。

国内高校在师资国际化问题上无法像国外高校一样大展拳脚,以至于很多高校就在教师国际化履历上做起了文章,把师资国际化变成了追求具有国际经历教师的比例。当然,直接招收具有国外教育背景的人员充实到师资队伍中是最直接有效的方式,但引进具有国外教育背景特别是世界一流大学的人才并非易事,对于非发达地区的非著名高校而言更是不易。而增加本土教师的国际经历则相对容易,国家层面有多项选派计划可以增加教师的国际经历,如国家留学基金管理委员会的公派教师计划,根据国家留学基金委网站2016~2018年的录取公告显示,近年来涉及教师的常规性项目包括青年骨干教师出国研修、博士生导师短期出国交流、高级研究学者、访问学者、博士后等,此外还有其他的非常规性项目,如2018年全国学校体育教师赴美留学等。对于全国高校而言,国家计划毕竟有限(具体数据见表2),国际经历的增加主要还需借助地方政府和高校自身实施的访问学习、进修交流等项目。

国际化的师资能带来国际化的交流,国际教师通过讲授不同文化内容、风土人情,带给学生不同的感受与灵感,但如果国际化仅仅停留在增加教师的国际经历,而教师是否具有国际化的学术视野、国际化的知识体系、国际化的教育理念等却被忽视,那这样的师资国际化改革则是本末倒置了。

1.4 交流国际化并非国际化会议

国际化交流与合作是高等教育国际化的显著特征之一,但国际化交流不等同于仅仅参与了国际会议。不可否认,现实中却存在这样的错误倾向,评估认证就是一个明显例子,在各种评估认证中,都会统计教师参加国际会议的情况,参加了多少国际会议,何种级别的会议,但对于参加会议教师是否进行了学术交流,是否有个人研究成果宣讲,交流取得了何种效果却较少涉及,于是让教师参加国际会议则成为了高校实施交流国际化的一个举措。但对于多数高校而言,让教师参与国际会议并非易事,承办会议则相对容易,邀请几个国外学者,将会议冠以国际化的标签,再利用主办方的便利条件,本校教师近水楼台,也能获得一个国际化交流的经历。

国际大会及会议协会(ICCA)发布的2017年度全球国际协会会议市场数据显示,2017年全球共举办协会会议12 558场,创下历史新高(ICCA协会会议统计标准为国际协会主办的周期性会议,在3个或以上国家轮流召开,单场会议不少于50名与会者,其中展览及政府与企业会议不计入)。美国位居2017年排行榜首位,中国排名第八位【6】。国外学者也愿意参加我国高校组织的会议,一方面源于我国经济社会发展带来的国际影响力,另一方面则跟国内会议的“优厚待遇”密不可分,专人接送,全程陪同,还有高额的报酬,何乐而不为。

学术会议重在学术交流,国际会议关键在于提供了一个学术交流和成果展示的国际化平台。在国际学术会议上,能否与国外同行进行平等的对话交流,表达自己的学术观点,展示自己的学术成果,代表着学者学术水平的高低以及学术研究的国际影响力,因此,交流国际化并不能简单等同于参与了国际化会议。

2 高等教育国际化的时代内涵

国际化的涵义具有时代性,随着时间的推移,经济社会发生转变,国际化的涵义也必然随之变得丰富起来,理解国际化的涵义不能脱离时代背景,应将国际化置于经济社会发展的历史进程中去解读,当高等教育与国际化结合时,高等教育国际化也必然具有丰富的时代内涵,高等教育国际化既是改革的进程,也是改革的结果,更是改革的功用。国际化不是高等教育的改革目标,改革不能为了国际化而国际化,国民素质的提升以及国家教育整体质量的提高才是高等教育改革的关键所在。

2.1 作为过程的国际化,是高等教育改革推进的载体

经济全球化带来了资源信息的全球共享,经济全球化不仅深化了世界各国经济领域的交流合作,更推动了世界各国在教育领域的资源配置和合作交流。当人才的竞争由区域性变为全球性时,只有拥有国际意识、国际交往能力和国际竞争力的人才,才会在日益激烈的国际竞争中处于优势地位【7】,其结果也必然迫使高等教育培养具有全球竞争性的创新性人才。因此,高等教育改革必须在国际视野下进行,将国际标准作为改革的准绳,国际化也必将渗透到教育改革的各个领域,贯穿于教育改革的整个过程,从教育理念的国际化转变、课程体系的国际化建设,到师资队伍的国际化构建、生源结构的国际化拓展,再到管理模式的国际化借鉴,等等,高等教育改革呈现的是一个稳步推进、逐步实现的国际化进程,国际化成为了高等教育改革推进的载体。

2.2 作为结果的国际化,是高等教育发展模式的标签

国际化是高等教育的一种状态,是高等教育发展模式的标签。高等教育的改革发展必然呈现阶段性,在初始阶段,高等教育各项政策措施都在不断地改进调整,学习先进教育理念和管理模式,吸收借鉴并为我所用,是一个模仿过程,“摸着石头过河”,教育的竞争力和吸引力也不强,教育质量也未达到预期水平。大学是区域性高校,吸引力和竞争力必然是区域性的,大学的发展也局限在区域范围内,区域性高校的国际化程度自然不高,但随着高校的发展壮大,教育质量不断提升,竞争力不断增强,吸引力也不断扩大,逐渐从吸引区域性的人才汇聚,转变为吸引全球人才集聚,生源范围和学生结构也随之变得扩大化和多元化,当高校发展壮大到一定阶段时,高等教育自然呈现一个国际化的状态,国际化是高等教育改革发展到一定阶段的结果性呈现。美国作为世界教育强国能吸引全球优秀学子蜂拥而至就是明显例证。

2.3 作为功用的国际化,是高等教育质量提升的呈现

经济社会的发展离不开教育提供的人力资源和智力支撐,教育是人力资源开发的重要途径,高等教育更是国家培育高层次创新性人才的重要阶段,高等教育的质量直接关系着人才培养水平和质量,而高等教育领域的改革必然围绕着提高质量的目标展开。推进国际化改革自然也不例外,国际化的目的也是提高人才培养质量,推动国家教育质量的整体提升。因此,国际化并非高等教育改革的目标所在,否则即使在学生、师资和设备等各方面实现了国际化,而教育质量仍停步不前,未见提升,那样的国际化也毫无意义。国际化改革不能本末倒置,为了国际化而国际化。实施国际化进程是为了推进高等教育改革,而质量提升的同时自然伴随一个国际化的高等教育,国际化是国家高等教育质量提升的呈现。

3 结论与启示

国际化是高等教育大势所趋,是高等教育发展的必然结果。世界一流大学必然是国际化大学,但反过来,国际化大学并不等同于世界一流大学,比如,当今国外许多大学热衷于建立海外分校,这些大学国际化程度相对较高,但却和世界一流大学不沾边,一位美国大学的校长被《纽约时报》记者问及他在其他国家设立分校一事,直言不讳地说:“正因为是三流大学,所以我们必须通过一些非同寻常的举动来脱离寻常的轨道,并以此创造大学的辉煌。”【2】可见,国际化是世界一流大学的必要条件,却不是充分条件。

通过上述分析,对于高等教育国际化改革可以得到几点启示。

首先,要明晰对国际化的认识。国际化不是高等教育改革的目的,国际化是改革的措施,是改革的进程,是高等教育发展到一定阶段的必然结果。高校通过推进国际化进程,借鉴世界上先进的办学理念,引进优秀的师资队伍,打造专业的管理人才,构建一流的课程体系,培养具有全球竞争力的创新性人才,为国家经济社会发展提供智力支持和资源保障,推动国民素质的整体提升,实现国家的繁荣富强。高等教育国际化本质上是通过人才的国际流动和观念的国际交流,实现了一种教育的多元化。

其次,国际化不能过于追求形式。无论是师资队伍的国际化、留学生的规模化、培养教学的英语化等都是国际化的外在形式,是一种结果性呈现。高校在推进国际化改革进程中,首先应明确自身发展规划和建设目标,然后有目的性地推进高等教育的国际化进程,要让国际化改革为学校发展规划服务。国际化改革的目的是为了实现学校的发展目标,而不是相反。在高等教育改革进程中过于追求形式上的国际化,为了国际化而国际化,则会偏离了国际化的根本。

再次,国际化应坚持特色发展。现在一提到一流大学,就意味着以哈佛大学、斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学等为榜样,以这些大学的学科水平和管理体系为标尺,但美国大学的成功却恰恰就在于他们没有一个共同的堪称范本的制度【2】。如果高校在发展中一味地模仿,没有借鉴吸收,会牺牲了原有的特色,丢掉了已有的优势。解放初期,我国照搬苏联模式进行的院校调整就是明显例证,结果是特色院校的消失。毫无特色、整齐划一的大学肯定不是世界一流的大学,更不是我国需要的高等教育。早在2014年习近平总书记就强调要扎根中国大地办大学,坚持中国特色,因为越是民族的越是世界的,没有特色,跟在他人后面亦步亦趋,是不可能成功的。因此,特色发展对于高等教育国际化建设更为关键,也更为根本。

最后,国际化要以学生为本。高等教育的使命是培养高层次创新性人才,培养人才是大学最为重要的职能,教育质量更是大学水平高低的一个体现。对于大学而言,学生才是根本,因此,大学的一切发展规划都应围绕着学生这个根本制定,即大学在国际化名义下从事任何活动或制定任何战略,都必须以学生发展为目的,都应当能够帮助学生开拓国际视野、确立多元化的意识,最终实现的是人的国际化【2】。

参考文献

【1】 李增森.我国研究生教育转型发展及应对策略分析【J】.上海教育评估研究,2016(12):11-14.

【2】程星.大学国际化的历程【M】.北京:商务印书馆,2014(9):17-297.

【3】李增森.论研究生教育质量评价:基于供需均衡视角【J】.教学研究,2017,40(5):34-37.

【4】陈强.改革开放30年来华留学研究生的回顾与思考【J】.学位与研究生教育,2008(6):55-64.

【5】李永强,罗云.师资队伍国际化:建设世界一流大学的关键【J】.中国农业教育,2009(3):27-29.

【6】国际大会及会议协会2017年度统计报告出炉【J】.中国社会组织,2018(6):7.

【7】李世彬,孙雪梅.国际化视阙下的研究生国际理解教育实践途径【J】.黑龙江高教研究,2010(5):52-54.

【责任编辑 马晓宁】

Internationalization analysis of higher educationunder the background of "Double First-class" initiative

LI Zeng-sen1,ZHAO Shu-hui2

(1.Graduate School,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian,Liaoning116025,China;

2.School of Economics and Management,Dalian University,Dalian,Liaoning116025,China)

Abstract

With the implement of "Double First-Class" initiative,internationalization of higher education is of unprecedented strategic significance.On the basis of sorting out the misunderstandings of internationalization of higher education,this paper summarizes the connotation of internationalization of higher education from three dimensions: process,result and function.Then it puts forward some suggestions on advancing internationalization of higher education,aiming to promote the higher education reform in China.

Keywords

double first-class initiative;higher education;internationalization