经世思想的传承与转折

——以明代《大学衍义补》与德川《无刑录》的关系为中心

2019-12-18

(中国社会科学院 古代史研究所,北京 100732)

《无刑录》 是由德川时代中期仙台藩的著名儒学者芦东山(Ashi Tozan,1696—1776年)撰写的汉文政书,全书以“明德慎罚”为主题,计18卷、80余万字。(1)稻田耕一郎:《芦东山与〈无刑录〉——日本江户时代儒学成就之一端》,安徽大学徽学研究中心、北京大学中国古文献研究中心联合主办:“儒学与地方文化:徽学国际研讨会”,合肥,2014年。稻田耕一郎教授惠赐此文,笔者深表感谢!该书广泛征引文献,在明中叶经世巨著《大学衍义补·慎刑宪》的基础上,延续了“刑期无刑”主题,并做了大幅扩展,展现了明代经世思想在日本前近代社会变革中再行发展的面貌。(2)参见Ch’en Paul heng-chao,The Formation of the Early Meiji Legal Order:The Japanese Code of 1871 and its Chinese Foundation,Oxford:Oxford University Press,1981.芦东山编纂《无刑录》,是受老师室鸠巢(Muro Kyūsō,1658—1734年)这位曾辅助德川吉宗(1684—1751年)推行“享保改革”(1616—1645年)、参与日译《六谕衍义》的重要儒臣的鼓励。室鸠巢说:“皇国律令之书残阙不存,我尝欲采汉土诸儒论及刑律者,辑为一书。今老矣,无能为也。子继而成之。”(3)斋藤馨:《芦东山传》,芦东山:《无刑录》卷首,日本明治十年(1877年)刊本,第2页。此书编成,恰是在日本近代化的重要历程之中,于是《无刑录》还同时展示了当时儒学者将经世致用的思考落实于著作编纂的时代关怀。

《无刑录》在日本法制史上占据重要的一席之地。此书在编纂之后没有被立即刊刻,却在八十年后的明治初期,由即将出任大审院判事的県信缉(Agata Nobutsugu,1823—1881年)发现,经过他本人及陆奥宗光(Mutsu Munemitsu,1844—1897年)、河野敏镰(Kōno Togama,1844—1895年)两次辗转推荐,最终被立法机构元老院在明治十年(1877年)以典雅中文文言的原貌刊行,这是《无刑录》最终受到官方重视的标志性事件。昭和二年(1927年)、昭和五年,由佐伯复堂(Saeki Fukudō)翻译的日文译本,由刑务协会出版。平成十年(1998年),该书原本与日译本被收入《日本立法资料全集》,标志着其成为日本立法过程中不可或缺的一环。

虽然《无刑录》在明治维新前期被元老院重视,进而刊行,但学术界对其内容与价值的研究,尚不足以与其重要性媲美。惟早年有学者对该书的成书情形、芦东山与室鸠巢的关系等问题,做过初步讨论(4)佐藤文哉:《無刑録とその周辺》,《法曹》第600期,2000年;水沢澄子:《蘆東山無刑録の成立——特に室鳩巢との關係につぃて》,《東方學》第44卷,1972年。,但对其成书问题及思想史贡献,尚有研究的空间。由此,本文从《无刑录》与《大学衍义补》的关系、芦东山所用经史二部文献的格局及德川后期的复仇思想分歧入手,分析其编撰特色与在思想史上的价值。

一、《无刑录》的结构及与《大学衍义补》的关系

《无刑录》的结构、体例与编纂思路均源自传统儒学。正如元老院议官水本成美(Mizumoto Narumi,1831—1884年)在为该书撰写的序言中称,《无刑录》是一本对中国“收录历代律例用刑之沿革论议”的接续之作。(5)水本成美:《无刑录序》,芦东山:《无刑录》卷首,第2、2—3页。水本认为,著者了解马端临的《文献通考》、王圻的《续文献通考》以及丘濬(1421—1495年)的《大学衍义补》固然可以参考,但前两部书却各有不足:《文献通考》的《刑考》虽然“采摭宏富,典核精密,为大备矣”,却“卷帙浩繁,未免取彼失此”,加之收录史事的时段有限,仅“断自赵宋嘉定以前,宝庆以后则缺而不录”;《续文献通考》虽然涵盖的时段“始备”,但“体例杂糅,颠舛丛出,终属一部疏陋著作,而不能为马氏之续”;唯有丘濬“学问该博,尤纯熟于明代掌故,所著《大学衍义补》‘慎刑宪’篇,可以接踵马(端临)书”,因此被芦东山选中,作为编纂《无刑录》的模板。

水本成美认为,选择作为参照的著作恰当,为《无刑录》成为佳作奠定了基础。他认为此书取材“采收博而精,密而不冗”,各条按语“贯穿和汉古今”,折中至当,“可以补马、丘二书之所不及”,更重要的是,它能“益于本邦执法者,较于二书更切实”。(6)水本成美:《无刑录序》,芦东山:《无刑录》卷首,第2、2—3页。在日本法学家眼中,《无刑录》成了联系中国儒学与日本明治初期法律现实的纽带,既推进了前者,又有益于后者。这番评价,可谓知本之言。从分析《大学衍义补》的性质与思想价值入手,再看芦东山是如何继承其精髓进而再行发展的。

(一)丘濬的《大学衍义补》及其在明代中叶的思想史地位

《大学衍义补》全书160卷,119个细目,是丘濬沿着真德秀《大学衍义》的体例和编纂思路,围绕《大学》八条目中的“治国、平天下”采录史籍,间作按语写成。他在弘治初年将此书呈进御览,目的是为了推动国家在“土木之变”后全面革新,期望它能为朝廷提供时代所需的实用经世知识。

丘濬编撰《大学衍义补》之际,“土木之变”影响仍在。直到成化初期的1465—1475年间,明代北部仍不时受到蒙古军队骚扰,朝廷对此深为忧虑。同时,面对西南地区社会动荡,国家管制失效,人心惶惶,亟需稳定君心民情,进行务实地革新。(7)Chu Hung-lam(朱鸿林),“Ch’iu Chum (1421—1495)and the Da-hsüeh yen-i pu:Statecraft Thought in Fifteenth-century China”,Dissertation,Princeton,1984,pp.230—238.《大学衍义补》在这样的背景下,既反映了国家危机,也寄托了士大夫报国施政的良好愿望,尤其丘濬在“臣按”部分系统性的应对方案,堪称改革国家现状的蓝图。《大学衍义补》在呈进之初就受到明孝宗青睐,随后获旨发福建布政司刊行,弘治元年(1488年)首刊,嘉靖三十八年(1559年)与《大学衍义》合刻。该本的校者宗臣(1525—1560年)称两书合刻,方便读者阅览,而且“所以救时之弊者,丘氏一书尤切矣”,故而更为世宗钟爱:“即我皇上中兴神化,益茂谋国者,凡有大典礼、大征伐、大兴作,辙取是书斟酌焉”。(8)宗臣:《重刊大学衍义合补序》,《子相文选》卷4,《四库全书存目丛书》集部第126册,齐鲁书社1997年版,第531—533页。此书一直被学者关注、研读,多次刊行并且用于地方。(9)参见解扬:《治政与事君:吕坤〈实政录〉及其经世思想研究》,生活·读书·新知三联书店2011年版,第251—262页。清代主张“体用全学”的著名学者李颙(1627—1705年)曾经列举属于“适用类”的著作,就包括《大学衍义补》。(10)李颙撰、陈俊民校点:《二曲集》卷7《体用全学》,中华书局1996年版,第53—54页。在提到关系修齐之法、治平之策的书目时,李颙再次提到了《大学衍义》《大学衍义补》《经济类(书)[编]》《吕公实政录》等书。(11)李颙撰、陈俊民校点:《二曲集》卷29《四书反身录·大学》,第405页。李颙在学术史上一直刻意宣扬儒学中的务实经世要素,他的看法,可视作后世承认《大学衍义补》重要地位的专家之言。(12)参见Anne D.Birdwhistell,Li Yong (1627—1705)and epistemological dimensions of Confucian philosophy,Stanford,Stanford University Press,1996.

《大学衍义补》的重要性,也为享保初期德川幕府的高层文官圈子所承认。德川时代著名的朱子学者、政治家新井白石(Arai Hakuseki,1657—1725年)在日记中记载了,曾在正德四年(1714年)十一月廿九日拜领“《大学衍义》正、补”(13)东京大学史料编纂所:《大日本古記録·新井白石日记》下,日本岩波书店1953年版,第177页。;而且,该书被列为从“有章院样御代”拜领之政书的首部,被与《杜氏通典》《文献通考》《通雅》等书一道研究。(14)奥野彦六:《德川幕府と中国法》,日本创文社1979年版,第85页。

(二)《无刑录》对《大学衍义补·慎刑宪》的继承与更新

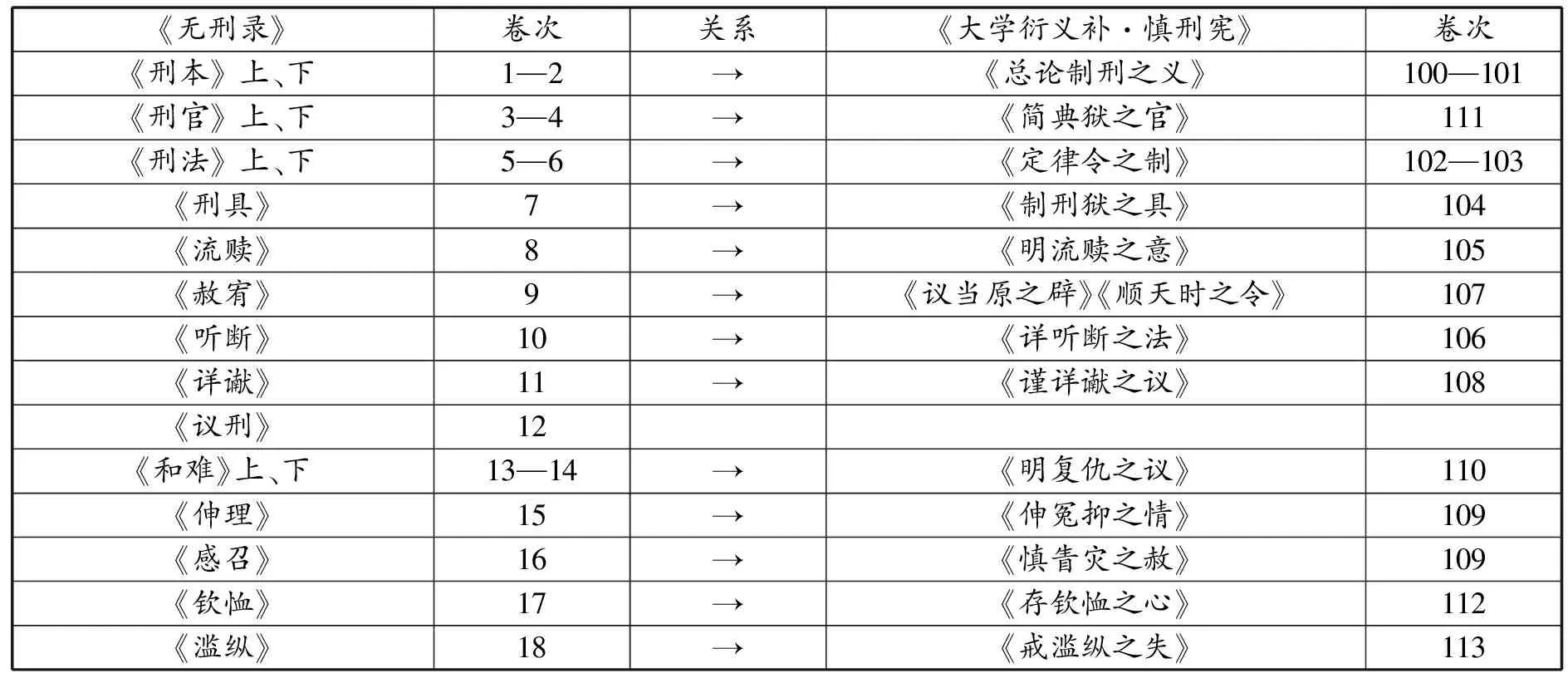

芦东山依照《大学衍义补》编纂《无刑录》,结构也一仍此书不变。《无刑录》的18卷内容,包含14个标题,《慎刑宪》是《大学衍义补》的第九部分,子标题也是14个(均见下表)。对比两者可知,《无刑录》除了第十二卷《议刑》在《大学衍义补·慎刑宪》中未见完全匹配的内容,其他各卷,至少在标题上就已经显现了一一对应关系。至于对《议刑》的安排,当然不是芦东山在体例设计上的疏忽,而是恰好暗合了此书“无刑”的宗旨。具体情形,可参看下表:

《无刑录》与《大学衍义补·慎刑宪》标题、卷次对比表

《无刑录》除了结构、次序沿袭《大学衍义补·慎刑宪》,两书的体例也完全一致。卷中包含数量不等的若干组文献,每组内再分为三个层级。第一级文字顶格,每组仅一款,多出自经部,间或引自史部。第二级文献是与第一级文献相关的历朝儒者论说,每组或一款,或数款不等,篇幅长短也不一;选择的标准以能支持第一级文献的论述为要,文字低一格。第三级是芦东山针对上两级文献的按语,篇幅长短也不定,或径抒胸臆,也间或引经据典,文字低二格。《无刑录》各卷中的各组文献,大体按照先经部、后史部的顺序,这与《大学衍义补》相同;各组内的文献比丘书为多,使得《无刑录》在篇幅上较《大学衍义补》有所扩充,内容也更为丰富。

这一体例安排虽然显示了《无刑录》对《大学衍义补》的继承性,但内容上却不一定同意真、丘的观点。在按语中,芦东山间或有不同意见,甚至有批评,令《无刑录》的内容更见个性。

二、从“和难”看《无刑录》的成书与思想传承

《无刑录》的书名源自《尚书·大禹谟》篇“刑期于无刑”。《大学衍义补·慎刑宪》认为明德慎罚包含“不嗜杀人”和“谨慎用狱”两者,以其关系刑罚制定之后的“调和均齐夫狱慎之事”,以及理狱过程中的小人为恶,藉此保证对案件审理得当。(15)丘濬:《大学衍义补》卷100《慎刑宪·总论制刑之义》,明弘治元年建宁府刊本,《丛书集成》三编,台湾新文丰出版公司1997年版,第22—23页。这几条原则是《无刑录》的核心,在讨论“复仇”问题的《和难》部分,有充分体现。该卷主旨是断案者要根据行凶杀戮者的缘由,辨别杀伤的具体情况,区分“治世报仇”“误杀”和“以义杀”等犯法的不同动机。这要求审理人不仅要依律断案,还要顺乎两造人情、辨其逆顺(16)芦东山:《无刑录》卷13《和难上》,第1页。,才能处置得宜。可以说,这两卷比较全面地展现了普通百姓在刑罚问题上与有司发生关系,进而生出种种复杂判理情状的问题;解决的办法,就是丘濬提及的这几条原则。

(一)《无刑录》对文献的选用

《大学衍义补·明复仇之义》包含8组文献,可分为两类。第1—4组中,第一级文献出自经部:《周礼·地官司徒第二》《周礼·秋官·司寇第五》《礼记·曲礼上》和《春秋公羊传·定公四年》。第5—7组出自《新唐书》卷195《孝友》;第8组出自《文献通考》卷170《刑考九·详谳》。(17)需要说明的是,这里所说的“出自”某种文献或考证《大学衍义补》和《无刑录》中某款的文献“出处”,并非仅指该款文字仅见于此处,而是通过文字对比,认为是编撰者更可能直接据以引述的工作本。事实上,这两书所摘引的儒学文献或史部故事,均是多见于各种经、史、子部书籍的重要文字。

这8组文献的第一级文字,在《无刑录·和难》中全部出现,惟文字略有改易。第1组中的第一级文献“《周礼》:‘调人掌司万民之难而谐和之。’……先动者诛之。”(18)丘濬:《大学衍义补》卷110《慎刑宪·明复仇之义》,第1页。被《无刑录》收录,编入的位置也相同。但在第二级文献上,两书就有了差别:《衍义补》中,该组的第二级文献,包含了出自郑玄、吴澄的共2款文字。但《无刑录》中,该组的第二级文献,则包含了郑玄1款、贾公彦2款、《二程遗书》1款、吴澄1款、丘濬1款,共6款文字。其中,除了在引述吴澄的话时,对出处的原文未做改易,其余数则,文字均有变化。

《大学衍义补·慎刑宪》文献中引述郑玄的话,仅有一句:“以乡里之民共和解之。”(19)丘濬:《大学衍义补》卷110《慎刑宪·明复仇之义》,第1页。芦东山以之为线索,按图索骥,径引其出处《周礼注疏》,据以增补了郑玄注这段《周礼·调人》中的其他文字,将这句之前的“难,相与为仇雠。……成,平也。”(共18字)及之后的“春秋传曰:惠伯成之……”(共151字)都包括了进来。(20)芦东山:《无刑录》卷13《和难上》,第1页;郑玄:《周礼注疏》卷14《调人》,《十三经注疏》本,北京大学出版社1999年版,第357—360页。

接下来贾公彦的2款文字,也见于《周礼注疏》,但既非上下连缀,也非出于一处,而是分属原书的两卷。其中第1款“贾氏公彦曰”之后,共有115字,用《周礼注疏》参校,可见其出处有三,分属卷九和十四,其中第1则尤为重要:“人相杀伤,共其难者,[此调人和合之。在此者,]会赦之后,(调人)设教,使之相避。[是教官之类,故在此。]”这句出自《周礼注疏》卷9《地官司徒第二》。(21)芦东山:《无刑录》卷13《和难上》,第2页;郑玄:《周礼注疏》卷9《地官司徒第二》,第230页。本文用方括号表示参校文献,以圆括号表示基准文献《无刑录》。这说明,芦东山超出了丘濬利用的《周礼注疏》第十四卷的范围,将眼光拓展到了《周礼·地官》中解释设“调人”一职缘由的部分。但东山删去了上述方括号中与主旨无关的17字,补入了圆括号中的2字,令行文更为流畅。第2则文字对比原文是:“过误杀伤人之[鸟兽,若]鹰隼牛马之属,亦以民平和之。[案:]今杀伤人牛马之等,偿其价直耳。”(22)芦东山:《无刑录》卷13《和难上》,第2页;郑玄:《周礼注疏》卷14《调人》,第358页。按,这是对“鸟兽亦如之”的释文和案语。第3则文字也见东山对原文的删改:“[《论语》云:‘见义不为,无勇也。’彼义,则此有义者也,故云‘义,宜也’。谓]父母、兄弟、师长三者尝辱焉,子弟及弟子则得杀之[,是得其宜也]。(师长谓见受业师)[云‘虽所杀者人之父兄,不得雠也’者,直言父兄不言子弟,略之也],古者质,故三者被辱,即得杀之也。”(23)芦东山:《无刑录》卷13《和难上》,第2页;郑玄:《周礼注疏》卷14《调人》,第360页。按,这段话是贾公彦对“凡杀人而义者,不同国,令勿雠,雠之则死”的释文。“[言]‘斗怒’,则是言语忿争,未至殴击,故成之。若相殴击,则当罪之也[,故郑云斗怒谓辩讼也]。”(24)芦东山:《无刑录》卷13《和难上》,第2页;《周礼注疏》卷14《调人》,第360页。这段话是贾公彦对“凡有斗怒者,成之;不可成者,则书之,先动者诛之”的释文。

这个例子在表现芦东山接续丘濬编书的思路和方法上颇具代表性。编撰《无刑录》虽然是以《大学衍义补》为线索,但在其基础上充实文献,贯彻己意,却不受丘书局限,扩充的方法也并非照搬郑、贾注疏原文。

(二)经、史分属

芦东山将《和难》厘为两卷,也是遵循的经、史两分的原则。《无刑录·和难上》包含的16组文献中,第一级文献多为经部。其中,第1—6组的第一级文献,分别出自《周礼》和《礼记》;第8—12组,出自《春秋》经的“公羊”“谷梁”两传。出处不属经部的第7、15、16组第一级文献,均与《资治通鉴》有关,另外的13、14组与15组一样,都是朱熹著作。《资治通鉴》虽然不属经部,但却是芦东山编撰《无刑录》主要倚重的通鉴体著作。推崇朱熹的著作,则与芦东山依归朱子学的学术宗尚有关。

《无刑录·和难下》的21组文献中,第一级文字全部摘自史部著作,时段从西汉到明代,具体为:1西汉;2新莽;3两汉之际;4、5、6、7东汉;8、9三国;10南朝;11、12、13唐朝;14、15后唐;16、17、18宋朝;19、20、21明朝。其中,第11、12、13、18款,各自与《大学衍义补·慎刑宪·明复仇之义》中第5、7、6、8组文献的第一级文字叙述了相同的故事,但又有基于史源之异的文字不同。下面,以《无刑录·和难》的第12组文献为例,分析其内容特色。

《无刑录》中的这则文献是说唐玄宗时代的张琇、张璜为父亲张审素报仇,杀死诬陷审素谋反的监察御史杨汪,随后被捕,最终被依律处死的事。这是一个著名案例,曾引发张九龄和裴耀卿就琇、瑝二人是依律当处死,还是以其孝子之情而免死的争论,最终玄宗以不当开由义坏法的先例,将二子判死。丘濬所本,应该是《文献通考·刑考五》。(25)丘濬:《大学衍义补》卷110《慎刑宪·明复仇之义》,第9页;马端临:《文献通考》卷166《刑考五》,第10—11页。但芦东山却并未如本卷第11、18组文献中的首款那样,径录丘濬引述的文字,或是参考《文献通考》,而是以对此事记载更为详细的《新唐书》为本。因此《无刑录》中就留下了当琇、瑝被杀之后,“人莫不闵之,为诔揭于道,敛钱为葬北邙”这段《新唐书》中有,而《大学衍义补》中无的文字。(26)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第14页;《新唐书》卷195《孝友》,中华书局1975年版,第5584—5585页。

但《文献通考》对芦东山编撰《无刑录》的价值,却为其提供了与主旨有关的更丰富信息。例如《无刑录·和难下》的第5组文献中,第一级文字记载了东汉章帝时尚书张敏两度驳议《轻侮法》的事,和顺帝时安丘男子为母杀人的事。这两事均不见于《大学衍义补》,但却见载于《文献通考·刑考·详谳》,且《无刑录》与之叙事文字相同,只是芦东山省略了张敏第二次上疏的具体内容,代之以“敏复上疏极论”。(27)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第6页;马端临:《文献通考》卷169《刑考八》,第1011页。这说明,芦东山按照丘濬提供的信息,发现了另有可说明问题的其他例子,于是采入书中,《无刑录》的内容也由此丰富。

三、兼容道德与法制:芦东山的“复仇”观

在《和难》卷中,芦东山赞同丘濬的复仇观,主张有条件地支持复仇行为,还通过讨论该如何用“法与义”“法与理”来用做决断的原则,以及严格复仇行为发生的时间、地点和复仇之前是否告官等若干前提,将复仇纳入被理与法共同认可的范围。

丘濬认为,复仇是“天道自然之理”,符合天理人情和公法私义,在特定条件下,应予以支持。但需要将三个条件纳入考虑:首先,报官与否是决定能否在“公法”不彰的情形下,以“私义”支持仇杀的重要前提。如果复仇者报了官,冤仇却未得伸张,这时复仇便为公义所许可,因而无罪。但这也取决于两种情况,如果报官之后,有司无故拖延,则罪在官,复仇之举亦无罪;若是有司的拖延另有缘故,则此时复仇当属擅杀。其次是时间问题,并且与是否报官相关。如果复仇杀伤之举发生在事情缘起当日,且未告官,“官司鞠审,杀当其罪者,不坐”;如果发生在事情缘起的当日之后,且未告官,则“擅杀者即坐其亲属邻保以知情故纵之罪”,当事的“报复之人,所杀之雠果系可杀,则谳以情有可矜,坐其罪而免其死”。再次,如果被杀者有冤,而官司衙门不为伸理,则可免报仇者死,将其流放即可。(28)丘濬:《大学衍义补》卷110《慎刑宪·明复仇之义》,第11—14、15页。这是希望有司在判断案件时,“随事情而权其轻重”,使“于经、于律两无违悖”,以令“人知雠之必报,而不敢相杀害,以全其生”;知法之有禁,而不敢辄专杀,以犯于法”,藉此达到“天下无难处之事,国家无难断之狱”的目的。(29)丘濬:《大学衍义补》卷110《慎刑宪·明复仇之义》,第11—14、15页。丘濬期望的境界,是用刑罚的制定和对复仇是否当予惩处的细节警示世人,勿使轻易杀戮,藉此减免仇杀。可见,阻止仇杀之举于未然之前,是丘濬从律法与施惩角度对复仇的根本看法,列举的各种经史文献,也旨在例证若不得已发生了仇杀,公法私义该如何对待,有司当如何援法处置的问题。

芦东山却并未认同丘濬将树立处罚原则作为示警减少仇杀的思路,而是将重点放在了判定复仇事件本身该如何被界定与处罚上。他不反对复仇,但更关注仇杀应该适用的刑罚,以及运用刑罚时应当纳入考虑的各种客观条件。他强调的是“经”与法的关系和“义”的重要性。东山认为“经”与“法”当二者合一,但“法”必以“经”为本,违“经”者不足以为“法”;执法之人必是明经之士。(30)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第22、22、23、26—27、27、16—17页。这是对执法者的高要求。其次,是“义”对“法”的冲击。芦东山更看重百姓的“义”,不主张僵化地以“法”来做唯一的决断原则。因此他以秦汉以来以法治下的弊端为据,批评“惟知上之有法,而不知下之有情”,主张应当本诸“擅杀虽同,其义各异”的原则,根据杀雠的具体之义,援法施惩。(31)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第22、22、23、26—27、27、16—17页。由是之故,芦东山认为韩愈、李殷梦不辨析复仇者因父亲被杀而行仇杀这两次杀伤的具体情由,特别是不区分“其父有可见杀之罪而见杀”还是“无罪而见杀”这两种见杀之由,而“只以复仇之义论之耳”,是不当之举;其所失处,正是只见了法,而忽视了与法相关且为一体的“经”中的道理与公私之“义”。(32)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第22、22、23、26—27、27、16—17页。

因此,芦东山对用“义”来做判断时的“公”“私”之辨尤其在意。他针对王安石的《复仇解》,说“安石之《解》‘不敢以身之私而害天下之公,不以有可绝之义废不可绝之恩’之二句,得《公羊》之意,其余皆不通之论。”实际上,芦东山所反对的根本观点,是王安石认为复仇仅是乱世才有,“治世无仇可报”的看法。东山担心这会否定复仇行为在治世的客观性。他认为王安石忽视了“《春秋传》《礼记·周官》复仇之说皆兼治世、乱世而言之”,而且王安石以“畏时禁、虑殄祀”而不复仇的主张,不仅“忘天下之大义”,而且是“徇私释仇而存祀”,如此“则其存祀亦私也”。(33)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第22、22、23、26—27、27、16—17页。接着从“义”的角度,指出“《春秋》之义,臣不讨贼非臣也,子不复仇非子也,岂有虑其殄祀而纵贼忘雠之道哉!夫讨贼复仇,天下之大义也。忘天下之大义者,天下之所不容也。”(34)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第22、22、23、26—27、27、16—17页。

因为在根本上支持复仇,芦东山积极赞同《春秋公羊传》的复仇观,并以之为据,判断王安石之说为谬。事实上,在对复仇的态度上,《春秋》三传各不相同。《左传》不主张复仇,《谷梁传》虽然与《公羊传》都赞成复仇,但更重视厘析复仇的动机,《公羊传》则主张激烈的复仇观。(35)参见李献隆:《复仇官的省察与诠释——以〈春秋〉三传为重心》,《台大中文学报》第22期,2005年6月。基于三者的区别,我们便能理解芦东山以王安石吻合《公羊传》之说为是,而以与之持异的观点为非的缘由了。

顺承这一思路,徐元庆“自囚诣官”的故事引起了芦东山的注意,他将此事与日本历史上著名的曾我兄弟(Soga Kyodai)复仇的故事做了比较。曾我兄弟复仇之事发生在镰仓时代的1194年。起因是伊东佑亲因领土问题与工藤佑经结怨,工藤派人暗杀了伊东佑亲之子河津佑泰。佑泰的遗孀带着两个孩子五郎和十郎改嫁曾我太郎佑信。两兄弟对生父之死始终铭记在心,经过十八年颠沛流离的武士生活,最终找到机会,潜入工藤家,杀死了工藤佑经。在复仇的过程中,弟弟十郎不幸罹难,哥哥五郎在事成之后被逮捕,隔日便被以叛乱罪斩首示众。(36)日本镰仓历史上这一著名的复仇事件,见载于《曾我物语》《吾妻镜》等书,参见李隆献:《日本复仇观管窥——以古典文学为重心》,《成大中文学报》第24期,2009年4月。芦东山对此颇为感慨,认为“二子聿获报仇,志愿既毕,宜速诣有司请罪”,而若两兄弟“乃欲偿宿憾于源赖朝,直进犯行营,则非其义也”。(37)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第22、22、23、26—27、27、16—17页。

伊东氏与工藤氏都是伊豆国的豪族,源赖朝当时正是伊豆国的国主。曾我二兄弟在报仇之后未能寻求源赖朝的赦免,相反却一直进犯,自然是“非义”之举。很显然,东山是按照复仇要在程序上“诣有司”,在人情道理上符合“义”这两条标准,评论日本历史上这一著名的复仇故事。但他对此事述评后的结论,却显示了更深层次的思考。

芦东山认为,曾我兄弟复仇“大抵倭之武俗尚义气,以为义勇。虽克报仇者弗违《周官》《春秋》之法者几希矣”,于是提出“吾党之士,可不以讲学为先务乎哉”。(38)芦东山:《无刑录》卷14《和难下》,第16—17页。这显然并非就事论事的一时之策,而是希望书中提到的复仇原则能被合于理义地推行的务本之言。这一观点是书中不多见联系日本历史的评论,当是东山本诸儒学者的社会责任,以应付现实问题的结论之词。

芦东山编撰《无刑录》的时代,正值追求务实知识的风尚兴起。他的老师室鸠巢曾反思,明末社会与明代中叶相比,学风大变,义理荡然无存,因此提出学者应该体察践行,不空言无用之事。(39)室鸠巢:《遊佐次郎左衛门に答ふる第二书》,《室鳩巢·書簡》,《日本思想大系》34,日本岩波书店1970年版,第243页。室鸠巢的看法与德川时代的学术界呼唤务实学风的主张一致(40)三田村鸢鱼:《江户末期の子弟教養》,《三田村鸢鱼全集》第15卷,日本中央公論社1975年版,第185页。,也与当时儒学界出现“折衷学派”,兼容传统的务实之学和外国传入之学的背景吻合。(41)参见阿布吉雄:《日本儒学の发展と李退溪》,《铃木博士古稀記念東洋学論叢》,日本明德出版社1972年版,第36—37页。可以说,芦东山以吾儒讲学为讨论规范复仇行为的落脚点,恰是当时的社会风气所呼唤的内容。

再者,芦东山以讲学明理作为讨论复仇问题的基础,也正是针对当时儒学界对复仇问题尚未形成共识的尴尬状态,寻本溯源,从儒学经典理据中找寻解决方法的思路。以发生在1703年著名的元禄赤穗事件(Akō Jiken)为例(42)参见Stephen R.Turnbull,The revenge of the 47 Ronin:Edo 1703,Oxford:Osprey,2011.,儒学者在判定此事中为赤穗藩主浅野长矩(1667—1702年)报仇的47名赤穗家臣的态度上,各自援引儒家道德或忠于宗主的法律依据,存在非常极端的分歧。(43)James McMullen,“Confucian Perspectives on the Akō Revenge:Law and Moral Agency”,Monumenta Nipponica,58:3 (2003),pp.294—296,pp.298—302.例如林凤冈(Hayashi Hōkō,1644—1732年)和室鸠巢虽然都支持上述见引于《无刑录》中陈子昂对复仇的观点,但室鸠巢更倾向于全盘肯定47义士的壮举,反对任何官方批评。(44)室鸠巢:《赤穗义人录序》,《赤穗义人录》卷首,日本扶桑文社1910年版,第1—3页。James McMullen认为,室鸠巢的观点接近下文提到的浅见絅斋的看法,参见James McMullen,“Confucian Perspectives on the Akō Revenge:Law and Moral Agency”,p.298.荻生徂徕(Ogyū Sorai,1666—1728年)虽然支持这47名被遣散后成为浪人的复仇义举,但同时认定他们也需要遵守“天下之法”,不能以义压法,因此认可幕府将义士们处死,但必须允许其以切腹的方式维护荣誉。即使同出于山崎闇斋(Yamazaki Ansai,1619—1682年)门下的佐藤直方(1650—1719年)与浅见絅斋(1652—1711年),在对此事的评判上,观点也截然相反。前者倾向于绝对的权力,主张政治至上,压倒对亲情的维护和对道德的追求;后者则奉行忠心主义,认为对藩主的忠诚压倒一切。分歧之中可见儒学界在封建道德和幕府权威上的两难。(45)James McMullen,“Confucian Perspectives on the Akō Revenge:Law and Moral Agency”,Monumenta Nipponica,58:3 (2003),pp.294—296,pp.298—302.

由于师承的缘故,芦东山其实无法完全置身于对此事的分歧之外。如前所述,芦东山编撰《无刑录》,便是受老师室鸠巢的托付。室鸠巢是江户时代的著名朱子学者,从学于大儒木下顺庵(Kinoshita Jun’an,1643—1699年),推崇山崎闇斋的学说,亲近闇斋学派。(46)荒木見悟:《室鳩巢の思想》,《貝原益軒·室鳩巢》,《日本思想大系》34,第506、523页。芦东山在《无刑录》的按语中,也提到山崎闇斋的《性论明备录》是“凡为学者,尤所宜讲究而体会也”。(47)芦东山:《无刑录》卷1《刊本上》,第64页。

但芦东山的复仇观却是在室鸠巢的基础上,兼容了佐藤直方所代表的极端法制主义,以及浅见絅斋所代表的极端道德主义的观点而成。东山支持复仇,但提出了时、空、义、理等前提条件。从儒家道德的角度,芦东山肯定复仇对道德与亲情的追求,认为此情不可泯灭,此事不该阻拦,但必须以报告有司并从时空上施加约束为前提,借此规范复仇之后的审判。很显然,芦东山是希望将复仇这一符合儒家伦理道德的举动,纳入到与社会文化相契,又合乎律法的轨道上。如此则既消除了复仇者个人行为的随意性,也增强了官方应对复仇之举的规范性,使复仇的结果可以预见。他的这一思想,恰好符合德川中后期法治主义和道德主义虽有矛盾却并未形成尖锐对立的状态,可以说,芦东山还顺应了二者彼此互补,共生互进的思想趋势。(48)James McMullen,“Confucian Perspectives on the Akō Revenge:Law and Moral Agency”,pp.310—311.

结 论

本文以《无刑录》的“和难”部分为例,分析此书对复仇思想的表现及其思想史意义,借此拓展我们对儒学经世知识在中日两国内流传的认识。从知识资源的角度看,《无刑录》并非横空出世,它的成书是以明代《大学衍义补》为依据,当然也延续了包括真德秀、马端临等重要史家所著的重要政书的编纂思路和经、史、论这三段式的论述方式。但《无刑录》却并没有受范本局限,绝非表现为文献的重复或思想观念的循环,而是显现出在传统儒学基础上知识更新后的面貌。有两个线索,清晰可循。

第一,知识本身的延伸性。《大学衍义补》是应对明代中叶的时难之书,书中内容曾经得到官方和学界的双重认可,这既为《无刑录》提供了坚实的知识基础,也令后出者在讨论议题的范畴上,难以有全新的、革命性的认识,唯有对相关观念的审视、调整,甚至批判,形成了芦东山表达己见的空间。在“和难”部分,就表现为芦东山对复仇的支持态度。

第二,是对当时思想界的考虑。事实上,芦东山不同意老师室鸠巢对复仇的无条件支持,也不满于山崎闇斋门下对复仇的对立看法,他的思路是用源自行政力量的法律手段,对复仇之举及相关的惩罚加以约束。既肯定复仇在儒学伦理范畴内所牵涉的亲情、理义,还对其施加了官方的约束力量,于是不难形成政治规范和义理人伦的合力。这在德川中期以降的思想界,不会显得突兀;其调和极端道德主义和法制主义的方法,在思想界也并非彼此冲突。

至于芦东山将思想付诸现实的做法,则是传统儒学的讲学明理、传播广达一路。虽然《无刑录》在明治初期立法过程中是否产生过实际影响,是日本在兰学传入后如何选择进而受容的另一个问题,但芦东山将思想界的分歧落脚于知识普及化,无疑是解决社会问题的有效手段。其根基,也是传统儒学的经典传播方式。