低影响开发引导下的生境与植物群落景观建构

2019-11-18李仓拴王晶懋

刘 晖 李仓拴 王晶懋

人工环境规划建设如何遵循自然规律,从最小扰动到恢复原有自然秩序,模拟营造近自然生态系统,以达到人与自然的和谐,需要辨析、转化和运用生态学等自然科学中的可实践知识,有效介入研究与设计实践中,并产生生态效益。生境与植物群落景观建构,以营造具有和谐内在关系的人工植物群落为目标,使生境与群落得以在人工环境中应用,达到一定生态周期中的最少维护与自组织演替,是城市绿地建设低影响开发的研究与实践方向之一,本课题包含3个体系方面的研究。

逻辑研究:运用群落生态学中探究群落与生境相互关系为核心的知识体系,结合场地设计原理,建立建成环境生境类型与植物群落组构的相关性和互适性的逻辑关系,构建“多学科背景下建成环境生境与植物群落组构的基础理论逻辑论证体系”。

实验性设计:针对影响场地生境主导因子日照和水文的生境类型划分,面对地被植物群落演替的不确定性和设计的抗解性问题,探索“实验性研究的因果变量与设计要素之间的关联性实证体系”。

数字化景观与技术:景观规划设计的科学属性,是基于定量研究及数字化技术介入,是有效实现数据分析与方案构思的科学化技术途径。需要不断构建“多维数字技术科学化认知与应用”的工具箱体系。

这三者构成互相关联的整体。课题组多年来基于生境营造理论方法研究,依托西北地区自然环境与社会发展特点,以实验性设计研究作为路径,通过数字化思维与技术的介入,聚焦干旱半干旱区城市建成环境场地生境类型划分及生境营造问题,并通过海绵城市建设各类实践项目的设计与实施及相关项目评价,探索低影响开发的科学化实践路径。

图1 设计营造与生态知识2种研究范式之间的关系

图2 南门花园光照及水文生境影响因子分析及生境类型分区

1 建成环境生境类型与植物群落的关系

1.1 设计营建类学科与生态学之间2种思维范式的转换

将群落生态学知识转化为植物群落组构设计方法,需要研究范式的转换。设计营建作为应用型学科,与生态学等自然类学科有着不同的科学命题,其研究方法和思维方式存在较大的差异[1]。设计营造类学科以人的需求为核心,面向愿景和未来,并通过设计要素布局和工程技术手段创造物质空间形态。生态学是研究生物与其栖息地之间关系的学科,主要通过揭示客观现象及其内在动因,探究规律,通过观测、调查和分析研究来积累知识。长期的设计实践中,生态学知识难以直接应用到风景园林规划设计,实践知识缺口的背后是学科范式之间的鸿沟,建立互补和转换关系是关键[2]。例如将群落生态学原理转换为生态设计原理,关键是生境与场地之间、自然植物群落构成与人工引导的植物组构之间的关键主导因子的互补和转换(图1)。

1.2 建成环境生境特征

城市建成环境的生境条件与自然环境不尽相同,如何形成适宜的植物群落,需要科学地认知城市生境在尺度、类型与空间格局上的特征。城市生境存在于建成环境中绿地尺度之中,场地的生境类型划分,需要确定其异质性特征的主要影响因子作为依据,其中包含环境影响因子和场地设计因子。

在诸多的生境因子中,主导生境因子对地被植物群落组构起着决定性作用。建成环境的建构筑物和乔木分布使得场地的光照条件呈高度异质性,可根据场地周边建筑和乔木分布情况和场地的纬度条件计算得出[3]。光照条件场地中水分分布的差异主要受到竖向关系和土壤物理性能的影响,竖向影响汇水分区,下垫面影响径流特征。竖向和地形的人工塑造导致了场地中均匀降水后的再分配,土壤决定着存水时间,最终在场地不同区域形成了明显的干湿分区。

课题组对场地生境条件的划分以日照因子为主要划分和限定依据,水因子为次要划分依据。根据研究,城市建成环境日照生境可划分成为6种基本类型,即阳生、建筑西照半阳生、建筑东照半阳生、植物半阳生、建筑阴生、植物阴生;水文生境可划分为2种基本类型,即旱地和湿地[4]。如图2所示是对南门花园生境营造实验基地的光照和水文条件分析所形成的生境类型分区。

1.3 地被植物群落组构

建成环境生境营造与植物群落设计,是建立在设计与生态学在研究对象的相关性上,即场地与生境。同时,群落生态学普遍认为“相同的生境条件具有相似的群落”,这使得植物群落景观建构研究具有可行性。

群落指位于同一地段的多个物种种群的群聚[5]。植物群落往往是生物群落的一个特定组成部分。根据相关概念及人工建构的需求,建成环境人工干预下的植物群落,是指具有稳定的物种组成、功能结构和外部特征,并且可以在较长时间内保持相对稳定的植物群聚①。地被植物群落可以被视为是其整体植物群落中的地被层片②,基于此,课题组研究对象界定在西北城市建成环境场地尺度下的地被植物群落。

地被植物群落的结构是其生态功能的支撑。空间结构是资源分配方式、竞争关系、繁殖策略以及对环境适应模式的表征,空间结构设计的核心是物种在空间组构模式,其内容包括组成群落的植物种类、群落物种的比例和数量、组成物种之间的关系、种源及其建植方式。时间结构是群落随时间的演替过程,而群落的演替过程存在不确定性[6-7],设计的核心在于如何在最短时间内使群落趋向相对稳定的自组织状态,能够自我完善并弹性适应人为干扰和外部环境变化。基于此,城市环境中地被植物群落的营建过程应包括植物定植阶段、发展控制阶段和稳定维持阶段。

2 实验研究因果变量与设计要素的关联性实证研究

2.1 植物群落的复杂性与不确定性问题

生态设计实践在复杂性中寻求确定性,而实验性研究是实现这一目的的重要途径。对于地被植物群落设计的抗解性而言,顺应自然力演替是最佳解决途径。成功的地被植物群落组构模式,是在自然力演替中经过植物群落组构与场地生境条件之间互适性的实验实证而筛选出来的。同时,近自然植物群落的色彩、质感、季相和生物多样性,能否被公众感知、理解和接受,是实践应用的又一挑战。因此,针对公众审美社会偏好的植物群落形态及其与环境协调性的设计方法,以及城市生物多样性展示与阐释的标识系统设计,亦十分重要(图3)。

地被植物群落基本实验样方的确定,是实验研究展开的基础。群落生态学领域常用种-面积曲线来确定群落的“最小面积”(minimal area)[8],地被植物调查与研究中常用1m×1m作为最小面积和基本尺度[9-10],即在该尺度下总能包含一个完整的地被群落单位。实验的基本尺度需保证地被群落的完整性,还要便于在实践中重复与组合,因此本研究选择1m×1m作为样方的基本形态。

2.2 2种地被植物群落组构模式:“人工组构”与“自生组构”

目前国际上以“自然参与”为途径的设计研究与实践存在不同的植物群落设计模式,其共同特征是让设计的群落能够发生自然演替,以趋近稳态。课题组针对我国绿化建设的实践需要,确定2种模式作为实验对象,即“人工地被植物群落组构”和“自生地被植物群落组构”。

人工地被植物群落组构实验设置于阳生和阴生2个实验基地中。阳生生境实验基地设置光照、土壤和覆盖物3种生境变量,共产生44个实验样方。为了保证实验性景观的整体性,对实验场地中样方以外的部分进行补充设计(图4)。阴生生境采用相似的实验方法,划分为3种生境类型,设置22个实验样方。自生地被植物群落组构位于阳生生境实验基地,共划分为2种生境类型,设置31个不同的实验样方(图4)[11]。

通过近3年的实验观测和统计分析等研究,2种地被植物群落组构模式在生态功能、美感度和维护管理方式上各有不同。人工地被植物群落组构适合以视觉景观为主要考虑、人工干预比较多的环境,该模式设计与实施关键在于结构层、地被层、季节层的分层式人工干预方式。在西北半干旱地区,地被层未形成时可以用人工覆盖物保持土壤水分,季节主题层起着丰富群落景观效果作用,结构层是点缀性的视觉焦点。自生植物群落组构模式通过人工干预措施,分期向城市自生群落中植入适宜的植物种类,增加植物群落的美感度和生物多样性。由于群落中存在部分自生植物,该模式的视觉效果更富自然野趣,适宜以生态功能为首要考虑、人工干预比较少的环境。

2.3 地被植物群落景观建构的社会偏好

地被植物群落感知与社会偏好研究的目的在于反馈地被植物群落的设计方法与应用途径。根据活动在场地发生的频率,将其分为高频行为、中频行为与偶发性行为。2个花园场地中分别安装了3个摄像头对不同场景进行连续性的拍摄记录。在2017年8月—2018年7月这12个月份中,读取视频每天进入场地的人数,分析人与地被植物的互动频率以及人在场地中的行为规律。

图3 生境营造实验性设计的研究框架

图4 南门花园实验基地2种地被植物群落组构实验样方分布

分析结果表明,一年中不同月份,人们在园内驻足停留时间长短会因区域而有所不同,其原因是受到植物生长特性中易被感知特征的影响。开花是最重要的被感知特征,但与花的形态和颜色无明显关系。此外,色彩和质感鲜明的锈蚀钢板及砾石覆盖物也是被感知的主要因素。在夏季,植物的质感与生长势成为被感知重要因素;进入秋冬季节,大部分植物开始枯萎,开花植物依旧会成为整个场地中的焦点,常绿植物和枯而不倒的植物也会引来游人的长时间驻足观看。另外,调查结果表明,有效的标识系统对人的行为影响和植物群落的接受度起到重要的促进作用。

3 数字化监测、分析与设计

建成环境生境及其群落景观建构的复杂性、不确定性,可以通过数字化技术加以更有效地“破解”。无论是在实验性研究过程,还是设计实践应用,都需要基于数字化的量化思维逻辑和数字技术的支持。目前,本课题主要开展了基于生境营造的数字技术基础研究和应用研究。

3.1 生境营造实验研究的数字技术应用

1)场地生境影响因子信息采集与处理。

场地尺度内部的观测和测量主要以各类定点传感器监测、图像采集设备及数据采集为主,该部分研究是对生境类型及其影响因子,包括光照时长、土壤含水率与径流汇水、小气候的时空分布,以及植物群落形态的相关性和互适性的验证[12](表1)。

2)运用ArcGIS数据采集对场地生境空间格局的分析。

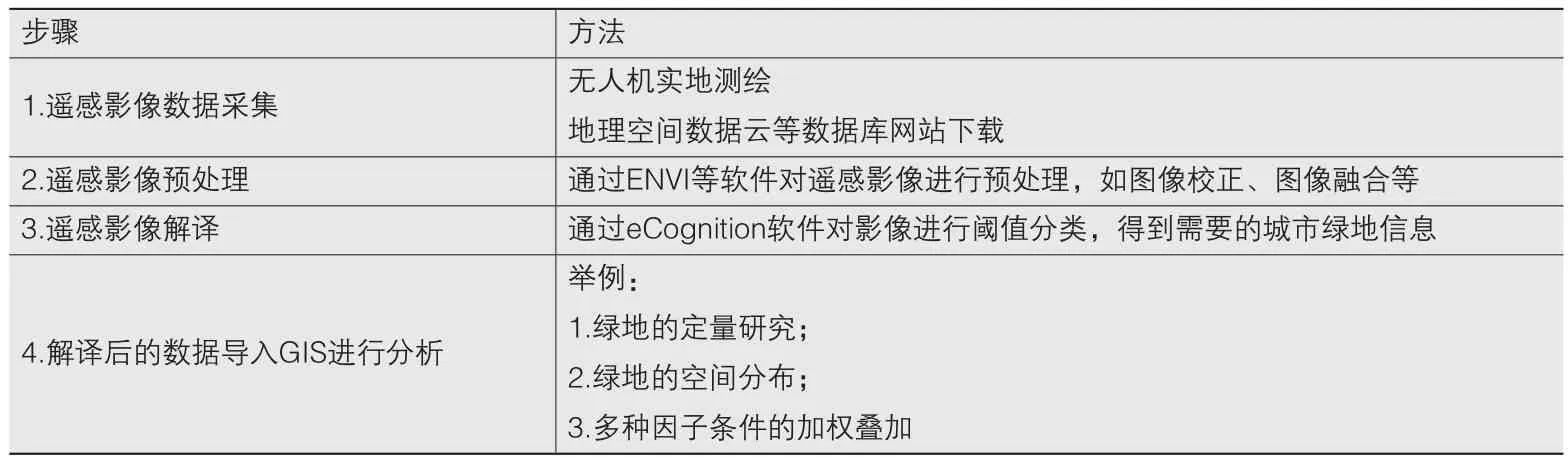

研究通过ArcGIS来构建具有时间和空间属性的数据库,用该软件配合其他相关软件对获取的遥感影像数据进行处理和分析,能够更直观、更便捷地总结出不同街区类型中绿地的组合模式。如图5所示,通过ENVI、eCognition等和GIS结合来对西安城市绿地信息进行处理和分析。其次,利用GIS对物理环境数据进行可视化模拟,以实现对场地环境的预判等。

图5 eCognition结合GIS软件对西安城市绿地信息的提取

图6 “场地生境分区软件(SHZ)”界面

针对某一场地进行生境影响研究时,通过场地信息采集-场地信息处理-场地信息分析的步骤,采用多个仪器设备或软件平台与GIS合作来完成(表2)。

3)地被植物群落实验数据平台建构。

数据平台的建立基于多年的观测记录,包含植物群落组构及230余种植物的基本信息数据库。目前完成南门花园和东楼花园2个实验基地中2种地被植物群落组构模式的基本信息,包括多度、高度、盖度、层高度、层盖度、物种数、个体特征、物种组成、平面图、美观度、接受度、建植成本、管理维护成本和社会偏好等。通过大数量和长周期的地被群落及植物个体数据,搭建地被植物群落实验数据平台,作为地被植物群落设计的数据统计来源与素材库。

表1 主要传感器设备的定点测试内容、方式及数据处理一览

3.2 数字技术辅助下的生境设计

1)基于软件编程的场地生境分区。

低影响开发形成的新的水文生态系统与水生境条件。根据西安地区降雨量,利用SWWM软件的分析,计算竖向地形影响下的场地地表径流、汇水分区与湿地时空分布特征。场地光照生境分区依据不同生境影响因子的理论参数,通过实验观测,验证并界定影响因子参数,借助AutoCAD计算机设计软件平台,以C++编程语言形成插入的工具箱,模拟生境因子影响下的生境分区,依托实验基地开展“相关研究理论参数分析-初步观测验证-计算机参数化模拟-连续性观测验证”的研究工作,促进场地生境分区软件(SHZ)研发[13-14](图6)。

2)数字技术辅助地被植物群落景观设计与模拟。

本研究识别场地生境的异质性、规律性和相似性,在相似的生境类型中匹配相似的植物群落,解决了复杂性和抗解性的问题。地被植物群落组构模式可选用平面设计定性策略以确定平面布局,采取结构层+季节主题层+地被层的立面设计方式。自生地被植物组构模式以场地自生群落的问题分析为基础,结合平面设计定量与定性策略,采取限制设计层+美学特征改良层+生态功能改良层的立面设计方式[15]。2种模式分别采取物种搭配、物种选择、地面覆盖物选择的方法,设置物种数、物种比例和种植密度的定量设计参数并确定设计方案。本研究提出的2种模式的设计方法包括定性的设计方法与定量参数,均可通过计算机绘图与表达介入施工图设计中,便于落实到实践程序中。

4 设计流程与应用

4.1 地被植物群落组构模式的应用

图7 “人工地被植物生境岛”在白马河公园中

表2 通过GIS场地生境影响因子信息提取和分析步骤

目前课题组展开3种类型的实践应用。第一类是沣西新城海绵城市建设中生物滞留设施地被植物群落设计应用,主要针对道路抗污染性功能植物群落设计及建筑环境景观为主的植被群落设计,完成一系列实践项目,主要问题是政府和公众的接受度,以及建植管理人员的专业性。根据整体的调研和实践工作,编制完成《西咸新区海绵城市生物滞留设施地被植物种植设计与维护技术导则》。第二类实践是可介入公共环境、集生态和美学为一体的“人工地被植物生境岛”设计模式,并在沣西新城中心绿廊和白马河公园中实施(图7)。第三类是河道景观、乡村环境建设中的生物多样性修复与生境营造类实践项目。前2类实践是以人工地被植物群落组构为主的生境营造与种植设计。

4.2 建成环境植物群落建构

建成环境生境营造与植物群落景观建构的设计方法,是从设计、建植到维护的整体过程的研究,蕴含了设计与研究、实验与实践、定性与定量之间的关系,是各学科知识、实验因果变量和设计要素之间的转换。这项研究的基本框架一开始就定位在可操作的设计流程中,框架中各项分支研究内容和目标应落实于可操作设计语言(图8)。

图8 建成环境生境营造与植物群落景观建构设计流程、设计语汇与研究路径一览图(注:各框中色调深浅代表本课题研究的主次性)

5 结语

建成环境生境营造与植物群落景观建构涉及多学科领域,需要做相关整合研究,并借助数字技术,建立系统化的设计思维。

跨学科知识的运用建立在思维方式转换的基础之上,构建可实证的理论逻辑框架。生境营造模式语言既不同于设计语言,又比实践语言蕴含了更为紧密的生态学属性,生境营造将生态学语言与设计语言相结合,建立基于生态学原理又能直接指导实践的生态设计语言体系。

取得研究方法的突破,既要极大耐心地面对植物群落生命周期的“慢”,和数字化时代技术带来的“快”;又要认知每一棵植物、群落及其生境个性之“小”,和任何一个尺度中生态系统之“大”。在生态研究和实践的复杂性、不确定性和抗解性中,找到确定的入口和路径。实验性研究将实践与研究合二为一,通过变量控制的方法探究并解决实践中存在的问题,是数字化科学思维的基础,而数字化技术是实现这一目的的快捷有效的途径。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① 植物群聚,如果一些植物被观察到生长在一起,那么这些植物可以被称之为一个植物群聚。植物群聚的概念最为广泛,只要是植物被组合生在一起就可以称之为是一个植物群聚,这个植物群聚有可能是经历了很长时间演变自然形成的,也有可能是在很短的一段时间内由于偶发因素形成的,也可能是人工种植组合形成的,并且在人工管理下生长和保持。

② 层片概念有几种不同的解释,最广为接受的定义是指可能含有不同植物种类的,在植物群落中发挥相似功能作用的,具有相同生活型的植物组合,一些学者认为层片是植物群落最基本的结构单元。