让自然做工:自然过程主导的太原城市生态系统修复

2019-11-18王云才

王云才

1 城市生态系统修复的系统性与层次性

1.1 生态修复的本质含义

生态修复是通过人类积极干预和有效行动对退化、受损以及破坏的生态系统和生境的恢复及更新的生态实践[1-2]。城市作为高度人工化的生态系统,城市人口的扩张、产业的集聚形成了建设用地的不断扩展与自然生态环境的快速消失,也形成了城市巨大的物质消费和废品的生产,使人在享受城市文明的同时也在承受巨大的生态危机。纵观人类与生态环境的作用过程和文明发展的历程,在人与自然的关系上无论是自然主义还是人本主义都不是满足可持续发展内涵和谐的生态关系,而只有人与自然之间建立起来的人与自然地适宜性和人与自然的适应性才是符合我们今天生态文明发展的需求。生态关系是连接人-地之间的桥梁。人-地之间关系的不健康和不协调的生态关系作用在人体本身上表现出人体的不适应性和病症。中国传统中医建立了“天人合一”“天人相应”“因人而异”的整体观及辨证论治方略。于此相对应,当人地不和谐的关系体现在环境本体上时就是今天看到的环境破坏以及所导致的巨大安全危机,对此生态关系的修复就是建立和谐的生态关系和健康的城市景观。城市生态修复主要是对景观环境生态关系的修复,在此过程中出现了自然主义观的修复、人工的更新修复、自然自我的修复以及低影响和低技术的生态修复路径。

1.2 城市生态修复的尺度性和层次性

从城市生态系统来看,城市之上的生态条件和地理特性往往对城市生态系统总的特征起到制约作用,不同尺度的生态条件制约的属性和机制不同。生态系统也存在层次性,城市生态修复更是存在层次性。城市生态修复可以从3个层面开展。1)城市中的生态修复(ecology in the city)是聚焦在城市内部孤立的生态空间的修复,孤立斑块的修复往往缺乏对生态关联和生态过程的综合考虑,因此,这类生态修复对城市整体生态系统的修复积极性有限。2)城市生态修复(ecology of the city)是从城市社区生态系统、城市分区生态系统到城市整体生态系统的修复。这类生态系统的修复往往需要完整考虑修复层次与更大系统层次之间的系统生态关系。3)建立在满足城市保障和发展基础上的生态修复(ecology for the city)。生态修复不仅要满足从区域尺度上保障城市生态的基本安全需要,同时又要满足城市未来发展的需求,建立适应未来发展的城市生态安全体系。传统的城市生态修复不仅多局限在城市内部生态修复的样板工程上而缺乏建立在城市生态系统关系和生态过程体系上的整体生态修复[3]。

2 太原城市生态系统过程与问题的耦合体系

2.1 太原市城市生态系统的基本特征与问题

太原市位于太原盆地的北端,城市西、北、东三面环山,中、南部为河谷平原,地形北高南低,呈簸箕形,山体呈半圆形围绕于中部的河谷平原。城区内9条边山支沟连通于汾河,形成“一水中分,三山环抱,九水环绕”的整体生态格局。太原山地生态不仅是市域生态结构中的环城节点和生态用地空间,与城市的空间格局存在较为频繁的互动关系,在城市生态修复中具有极高的生态地位。然而,近30年来,由于粗放的开发模式和不完善的管理机制,导致太原城市生态环境受到不同程度的破坏。2006—2016年间,城市建设用地增加163km2,相比2015年197km2增长了82.74%,逐渐侵占城市边缘的林地,挤压山地生态空间,造成的环境破坏遗留了诸多山地生态问题。从太原市总体生态特征来看,存在以下系统问题:1)山水关系清晰,但调节功能弱,服务城市发展的功能有限;2)山体逐步修复,但生态系统稳定性低,地灾问题突出,功能单一;3)水资源缺乏,虽水系骨架清晰,但量少质低感弱网碎,服务性差;4)绿地面积大但绿量小,可达性较差,分布不合理,服务较低效;5)工矿业遗留问题多,潜在危害大,棕地环境问题和再利用问题突出。从城市生态系统整体来看,太原市的生态空间单元主要集中在河流与水体、山地与林地、城市绿地、城市湖泊湿地、城市绿地与公园、城市工业与棕地等类型上。透过太原市众多生态问题表象,太原市主要的城市生态病可以归纳为:1)水资源缺乏,水源补给能力弱,且地表水面率低且河道干涸严重,地表水污染严重,地下水水位逐步降低;2)城市尺度的空气环流被破坏,导致空气流动弱,热岛效应加剧,冷岛效应降低,城市上空逆温现象频发。

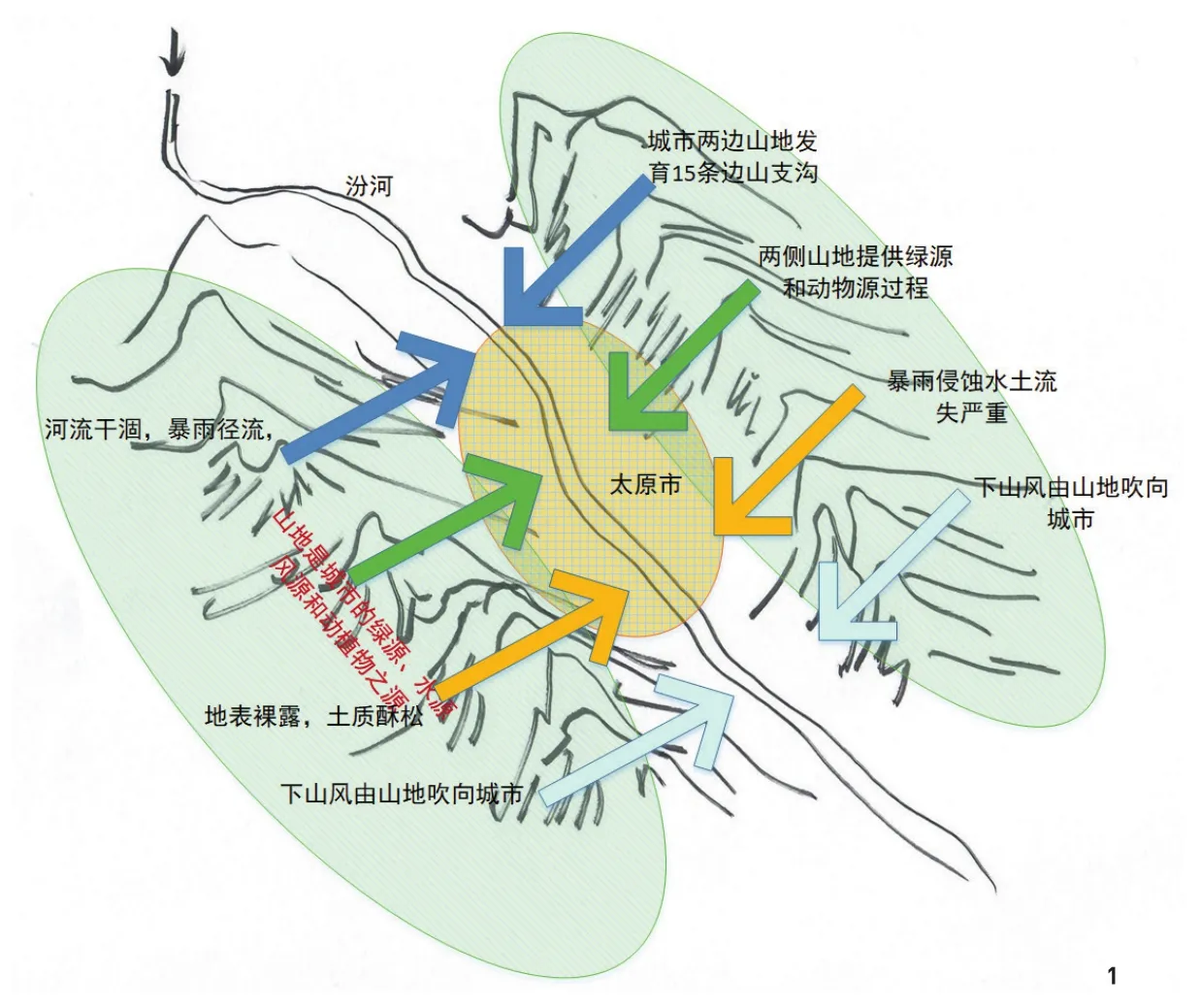

图1 太原市水平过程与主要生态问题关联分析

图2 太原市垂直过程与主要生态问题关联分析

2.2 太原市生态系统问题与生态过程的耦合

2.2.1 太原市“山-城”之间的水平过程与生态问题

太原市“山-城”之间的水平过程是决定城市品质的最重要的生态过程。独特的“两山夹一谷”的河谷地貌为太原市提供了丰富的生态“源”空间。两侧的山地森林不仅为城市提供了生物多样性的源泉和城市绿源,通过河谷、林带和路网构成的生态廊道把城市和山地森林连接为一个整体。与此同时,城市两侧的山地通过大小不等的山间流域发育了15条边山支沟,河流穿城而过汇入汾河,成为城市中的水源涵养源。但是由于山地植被被破坏,短期复绿的植被绿量较少,地表裸露度高,黄土酥松,导致雨季储水能力差,流域功能弱,水土流失严重,河道泥沙淤积情况突出(图1)。

图3 基于自然过程主导的太原市城市生态修复路径

2.2.2 太原市“山-城”之间的垂直过程与生态问题

太原市“山-城”之间的垂直过程主要是建立在山-城之间巨大温差上的河谷空气循环过程。在正常情况下,城市的热岛效应与周边山地典型的冷岛效应形成巨大的风温度梯度。山区空气温度低而密度大,城市地区空气温度高而密度低,在白天则形成由山地吹向城市的下山风现象,而且城市上空在形成由城市吹向山区的热风,共同形成山谷的空气循环。但由于山区植被大规模遭到破坏,绿量大幅减少,冷岛效应机制弱,山区与城市的温差减弱,下山风现象消失,太原城内部东西向风极其微弱。同时,由于地表温度差减少,地面与高空温度差也随着减少,在城市中出现逆温的频率增加,一年92%的天数出现逆温现象,加剧了城市雾霾的发生。再者,由于城市热岛效应的加剧,城市午后垂直湍流发育程度高,空气快速上升而形成雷暴天气,并进一步加剧城市内涝现象(图2)。

由此可见,太原市城市生态系统出现的典型问题都是在城市整体尺度上的自然生态过程所决定的。城市的快速扩张和煤炭产业的大规模无序发展对山体植被的破坏成为“山-城”之间的自然过程破坏最根本的原因。太原市城市生态所表现的水资源缺乏与水体污染问题、森林资源缺乏与城市绿地不足、工业发展不能适应城市发展形成的大量潜在棕地等多个城市生态病的治理与城市生态修复,需要从决定生态问题的最根本的自然过程的修复入手。

3 自然过程主导的城市生态系统修复

3.1 建立基于“of”和“for”范式下的城市生态修复目标

太原市的生态问题不是仅仅依靠对城市内部生态空间斑块的修复可以解决的。由于生态基底的破坏和生态过程的严重干扰,城市生态系统过程和机制的决定性因子长期得不到恢复和保护,成为困扰太原市生态修复有效性的重要症结。太原市城市生态修复需要从城市生态系统出发,基于“ecology of the city”和“ecology for the city”的修复目标,建立在系统机制修复和满足城市发展需要的生态修复格局。在太原市城市生态系统中,最关键的生态因子是植被与水体。除地带性地理环境的制约因素之外,城市长期的不合理发展和不合理的资源型经济发展路径加剧了太原市城市发展与周边环境之间的水绿矛盾。城市绿地和山区森林的大幅度减少成为太原市热岛效应加剧,冷岛效应减弱,山城之间空气流动缺乏动力,水源涵养能力差,水量少且水质差,河道被占用,城市亲水性差等生态问题的根源。从太原市城市发展来看,需要建设成为以生态园林城市和森林城市有机统一的多维绿色之城,改变城市形象。

3.2 建立自然过程修复为主导的修复路径

从城市生态系统角度来看,太原市城市生态修复需要建立在生态过程的修复上,才能实现城市生态修复的目标。决定太原市城市生态系统服务能力的主要过程是东西向“上-城”之间建立起来的水平过程(图3),主要包括河谷大气循环和下山风的自然过程(风过程),水流的汇集、储存以及通过边山支沟汇入汾河的过程(水过程),土壤侵蚀和土壤养分流失的物质迁移过程以及沿多种生态廊道在山城之间形成的动植物迁徙过程。这些过程与太原市独特的地形地貌、气候、植被、水文、土壤和生物多样性相互统一,决定了太原市的城市生态系统服务水平。绿量作为最关键的调控变量,以城市绿量快速提升为修复的着眼点,重点以空间联系为关键修复太原市的整体生态格局;以安全和绿量为关键修复太原市周边的山体系统;以水质为关键,修复水体和水系统,强化水绿空间的融合;以绿量和绿地使用公平性为关键修复城市森林系统和城市绿地系统;以绿地修复为关键综合权衡修复太原市的潜在棕地系统。

3.3 关键过程与主导变量的测度

绿量作为太原市生态修复最为关键的调节变量,需要围绕绿量建立关键过程和主导变量的相关测度法,主要有以下几个方面。1)太原市生态信息清单编制:采用TM8遥感影像对太原市地形、地貌、植被与林地覆盖、河流与水系统、塌陷地、滑坡泥石流、裸露面、工厂等生态信息进行人工识别和调查核较,建立生态清单。他是太原市生态修复的基础工作,是过程分析和主导变量识别的重要工作基础。2)太原市山区植被覆盖率测度。选用归一化植被指数(NDVI)模型对图像的植被覆盖度信息进行提取。覆盖度[Fc=(NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)]分5个梯度对于规划范围内山体绿化覆盖进行评价分级,包括低植被覆盖度(Fc<10%)、较低植被覆盖度(10%≤Fc<30%)、中度植被覆盖度(30%≤Fc<50%)、较高植被覆盖度(50%≤Fc<70%)和高植被覆盖度(Fc≥70%)。3)太原市城六区生态风险的测度评价:依据太原市生态敏感性评价、扰动分析评价的基础上,对太原市生态风险进行测度评价。生态风险呈现出东西山山地环境高而城区相对较低,城市河流的生态风险也相对较高,城市与东西山交接的山前地带存在2个南北向延伸的生态高风险地带(界面空间)。4)太原市东西山的绿量对生态过程具有重要作用:绿量与地表温度有明显的负相关y(m2)=-1 278.7x+60 650。单位面积的温度下降1℃,绿量需要增加1.4m2。目前东西山与中心城区的温度在15:00—16:00时相差由5℃左右扩大到6~8℃,是近5年绿量增加的结果。

3.4 建立自然过程修复主导的城市生态修复框架

3.4.1 以空间联系为关键的太原市整体生态格局修复

空间关联是自然做工的格局基础,太原市生态格局修复需要解决的问题:1)水源涵养和生态屏障问题;2)城景融合和决定城市生态特征的东西向生态过程融合的问题;3)降低城六区生态空间的碎片化、高敏感性、高干扰等影响生态系统质量和健康的生态风险;4)激活界面空间生态服务功能的机制问题[4]。整体生态格局修复需要依托山水格局,识别重点生态空间,构建山水蓝绿生态网络,强化生态格局整体性;依托南北向主导生态过程,梳理东西向二级生态过程,构建城景融合和绿色基础设施网络,强化生态格局的连通性;依托发育成熟的多尺度生态界面空间,提升界面空间的多样性和城市生态的服务功能,构建山前环城绿带,强化城市生态空间的可达性;依托城市公园绿地和河湖水系空间(含小微湿地),强化与城市功能组团的结合,提升城市生态空间服务品质,优化布局,强化城市生态空间服务的公平性。最终形成太原市区的生态空间控制线,面积为866.82km2,占比达城六区的60.56%,包括一二级生态廊道、基本与重要生态空间。

3.4.2 以安全和绿量为关键的太原市山地生态系统修复

山地绿量是修复生态过程的关键变量。以增加山体绿量和安全性为出发点,识别核心问题,以生态系统的稳定性、整体性和景观性为原则,对标国家森林城市标准,促进山城融合并建立健康的山城关系。修复关键在于以下几方面。1)修创固坡,山体创面修复。针对东、西、北三山长期存在的采矿扰动区、裸露面分布广,落石、滑坡频发等问题,保障山体生态安全,提升山体形象。2)绿林覆山,山林生态系统修复。针对山体绿量总体偏少,植被群落单一的问题,通过优化山地植被群落,分区分类型对山地森林进行修复引导,提升山体的整体景观,实现短期的快速增绿和长期的可持续发展。3)山城交织,浅山区服务提升。针对太原市浅山区生态敏感脆弱,功能单一雷同,景观品质较低的问题,通过对浅山区的建设适宜性分析,制定切实有效的用地指标,促进山城融合,提高土地利用效率。规划森林面积达到494.07km2,占全市域面积的33.8%。对城市郊区的森林面积而言,相比于原来的55.8%,达到70%,超过国家森林城市要求的60%;乡土树种必须占85%以上。郊区森林的自然度在采取复层群落结构的基础上,自然度基本达到要求[5-8]。

3.4.3 以水质为关键的太原市水体与水系统修复

以水质处理激发水系统修复过程。以河湖水系为核心,以地表水(河流、湖泊、坑塘、水库、湿地)和地下水修复为主体,重点突破水质提升,提高水体环境质量,增加水的循环利用,以达到水量增加的作用;同时增加湖泊、坑塘湿地、水库、小微湿地等提高雨水蓄水能力,发挥海绵城市功能,减少城市内涝,并通过提高水面率达到水量增加的目的;通过山体复绿,提高山体的水源涵养能力,延长河流保水时间,补充地下水,提高地下水水位;通过河道整治修复,提高河网密度,提高城市自然排涝能力,创造优质的城市滨水公共空间,为城市居民提供高品质的滨水景观服务。以水质修复为突破,通过构架完善的河湖水系格局,多途径共举增加城市水量,提升水环境为城市服务的效率。通过提升水面率、河网密度、水质达标和逐步恢复地下水水位等实现太原市城市水体修复的系统目标和框架。经过修复太原市城六区河流总长度为613km,河网密度可达0.5km/km2,城六区水体面积33.6km2,水面率可达3%。修复后太原市城区黑臭水体由9%下降到5%以下,水功能区水质达标率70%以上。近期新增水源涵养林地124.78km2,中期新增林地179.85km2,远期新增林地189.44km2,在完成全部林地修复后,计算得到浅层地下水最少可上升0.67m,理想情况下平均可上升0.7m以上。

3.4.4 以绿量和公平性为关键的太原市城市森林绿地修复

以绿地为引擎,以绿地“总量类型”“服务范围”“服务功能”为抓手,主要修复如下。1)城绿交融——城市绿地空间格局优化。针对太原市现状绿地面积大但绿量小且空间布局不合理的问题,通过构建绿地生态安全网络与慢行绿道网络,保障城市生态安全,提升居民游憩品质。2)游园享绿——城市公园服务提升。针对太原市城市公园欠缺,分布不均且品质欠佳的问题,通过优化公园绿地布局,分区分类型对公园进行特色引导,提升亟须改造的老旧公园,实现太原市中心城区城市公园的服务品质提升。3)水绿融合——滨水绿地活力激发。针对太原市水绿空间割裂,滨水空间服务功能弱的问题,通过对滨水绿地进行分类布局,营造具有生物多样性的滨水生境,促进水绿交融,提高生态效益,激发城市滨水绿地活力。修复后中心城区公园总数共达200个,其中,综合公园29个,社区公园53个,游园98个,专类公园20个。公园绿地服务半径覆盖率达到90.1%,提升了41.3%;人均公园绿地面积达12.7m2/人,提升了0.52m2/人;各城区人均公园面积最低值达5.5m2/人(迎泽区)。建议新增郊野公园25km2,共建设绿廊598.8km,慢行绿道460km,绿网总长约753.4km,绿网密度达0.526km/km2,林荫路推广率达到90%。中心城区绿地面积共231.2km2,绿地率达37.4%,人均绿地面积36.4m2/人[9-10]。

3.4.5 以绿地修复为关键的太原市棕地更新修复

广泛采用植物对棕地进行长期的自我修复。随着太原市战略转型发展的实施,太原市将释放出24.9km2的工矿企业用地。棕地修复在于建设环境友好型城市、国家生态园林城市和宜居城市。棕地修复逻辑的第一环节是保障棕地的安全性,在安全性的基础上结合土地再利用规划实现棕地的功能性,再结合土地利用功能实现棕地景观环境的美化和系统修复。经分期处理,太原市棕地面积预计减少17.4km2,其中修复为绿地建设的面积为8.4km2,修复后绿地率达48.21%。此外,土壤经处理后,要求90%以上达到I类土壤环境质量标准。基于棕地修复逻辑中棕地的安全性、棕地的功能性和棕地的景观性3个重要方面,太原市的棕地修复通过污染物分类,植入城市功能活化,突出功能性植物应用,优选抗污染类植物配置;结合棕地修复功能,突出差异性植物配置的策略[11]。

4 结论与讨论

自然过程主导的城市生态系统修复是一条低影响和让自然做工的修复路径和策略[12]。太原市的生态修复实践可以看出,生态问题是众多不健康生态关系的综合反应,在众多生态关系中需要建立起生态关系的系统分析和诊断方法,识别决定和影响城市生态系统的关键构成和本质的决定因子。对关键过程和关键因子的调整和修复才能有效修复生态系统应有的生态系统服务水平,建立健康的城市生态系统[13]。然而生态过程和生态因子的识别需要具备系统的和完整的生态学以及多学科的理论、知识以及方法与技术,仅仅依靠风景园林单一学科的背景无法开展这一种系统分析和系统修复研究[14]。在今天生态建设的时代,风景园林开展的每一项工作都是对一个复杂的社会生态系统的规划设计[15],风景园林专业需要开展系统的生态学学习和跨专业人才培养,才能培养出跨越专业局限和富有创新性规划设计能力人才。

注:文中图片均由作者绘制。