低分子肝素应用于治疗新生儿脓毒症并弥散性血管内凝血患儿的临床观察

2019-10-29河南省开封市妇幼保健院475000段圣洁徐梦霞

河南省开封市妇幼保健院(475000)段圣洁 徐梦霞

新生儿群体具有自身的特殊性,因为产道感染、皮肤感染、羊水污染等原因导致细菌入侵,细菌分裂增殖则会形成大量毒素,进一步出现全身性细菌感染,临床表现为新生儿脓毒症[1]。对于新生儿来讲,其免疫力较差,病情发展变化快,容易合并弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC),发生血液的抗纤溶与纤溶、抗凝血与凝血过程失衡的临床综合征,同时损伤新生儿的微血管体系,如果病情严重则可能导致多脏器功能衰竭,具有较高的临床病死率,不但会对新生儿的身心健康造成严重威胁,同时还会对其家庭幸福造成严重影响[2]。所以选择科学的方法来治疗新生儿脓毒症并弥散性血管内凝血患儿就显得非常重要。本研究主要观察分析了低分子肝素应用于治疗新生儿脓毒症并弥散性血管内凝血患儿的临床效果,现作如下分析。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料 本文所选70例新生儿脓毒症并弥散性血管内凝血患儿均为我院2016年6月~2019年6月所收治。纳入标准:患儿家长签署知情同意书;患儿血培养结果或脑脊液培养结果为阳性,同时存在感染中毒的表现,发生意识改变、心率增快、发热等,持续时间>24小时,血常规检查结果发现白细胞上升;满足弥散性血管内凝血的相关诊断标准[3]。排除标准:严重器官或脏器功能障碍;凝血障碍相关性出血倾向;过往存在肝素导致的血小板减少症。通过随机原则将其分成对照组与实验组,各35例。对照组中,男女患儿人数分别为23例、12例;其出生体重为1.52~3.64kg,平均为(2.72±0.33)kg;年龄为0.5小时~25天,平均为(12.8±3.2)天。实验组中,男女患儿人数分别为21例、14例;其出生体重为1.55~3.61kg,平均为(2.67±0.28)kg;年龄为0.5小时~26天,平均为(12.3±3.7)天。两组患儿的各项资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

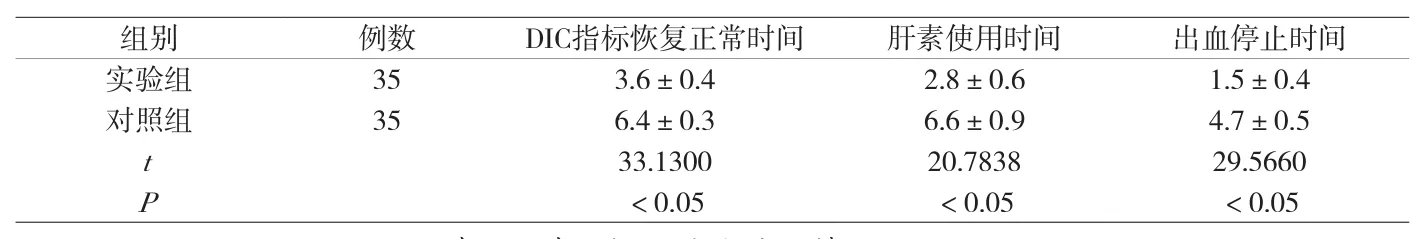

附表1 观察分析临床疗效

附表1 观察分析临床疗效

组别 例数 DIC指标恢复正常时间 肝素使用时间 出血停止时间实验组 35 3.6±0.4 2.8±0.6 1.5±0.4对照组 35 6.4±0.3 6.6±0.9 4.7±0.5 t 33.1300 20.7838 29.5660 P<0.05 <0.05 <0.05

附表2 观察比较DIC指标变化情况

附表2 观察比较DIC指标变化情况

注:*表示与实验组治疗后相比,P<0.05。

APTT(s)实验组(n=35)组别 时间段 PLT(×109/L)Fbg(g/L)D-D(μg/L)FDP(μg/L)PT(s)治疗前 6.16±0.81 119.74±12.31 381.24±33.83 28.84±6.63 22.94±5.32 50.23±7.91治疗后 21.93±3.05 307.55±18.34 65.26±8.94 3.61±1.04 11.43±2.32 31.64±5.53对照组(n=35)治疗前 6.36±0.93 120.04±10.87 376.93±29.54 27.51±5.45 21.61±4.86 50.04±6.06治疗后 19.02±3.14*291.61±15.81* 74.11±9.21* 4.78±1.17*13.51±2.24*35.86±4.34*

1.2 方法 入院后全部患儿均接受常规西医治疗,如提供热量、保暖、营养支持,并对电解质和酸碱紊乱进行纠正,给予丙种球蛋白输注,同时给予维生素补充,如果患儿病情需要则应给予呼吸机辅助呼吸,结合抽血检查结果合理补充血浆、血小板等。对照组选择普通肝素治疗:给予普通肝素皮下注射,剂量为0.5mg/kg,每天2次。实验组选择低分子肝素治疗:给予低分子肝素皮下注射,剂量为6U/kg,每天4次;在患儿DIC指标和临床症状改善后,则应停止注射。

1.3 临床观察指标 ①对临床疗效进行评估,具体标准包括出血加重情况、DIC指标恢复正常的时间、出血停止时间以及肝素使用时间。②对患儿治疗前和治疗后4周的DIC指标变化情况进行观察,具体指标包括部分凝血酶原时间(APTT)、D-二聚体(D-D)、凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白降解产物(FDP)、纤维蛋白原定量(Fbg)、血小板计数(PLT)。③对患儿治疗期间的不良反应发生情况进行观察。

1.4 统计学分析 选择SPSS21.0软件来统计和分析本实验相关数据,选择卡方检验计数资料,选择t检验计量资料,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 观察分析临床疗效 对照组中,6例患儿出现出血加重,实验组中无患儿出现出血加重;在出血加重例数方面,实验组显著少于对照组(P<0.05)。在DIC指标恢复正常时间、肝素使用时间以及出血停止时间方面,实验组均显著短于对照组(P<0.05),如附表1。

2.2 观察比较DIC指标变化情况 治疗前两组患儿的各项DIC指标比较差异无统计学意义(P>0.05),实验组治疗后的各项DIC指标均显著优于对照组(P<0.05),如附表2。

2.3 观察比较不良反应发生情况 两组患儿在治疗期间均没有发生不良反应。

3 讨论

现阶段临床中在对脓毒症并弥散性血管内凝血患儿进行治疗时,主要为病因治疗,并辅助给予血液成分和相应抗凝剂[4]。在对弥散性血管内凝血进行抗凝治疗时,肝素是最常用的一种抗凝剂,能对凝血因子活性进行有效抑制,同时结合血管内皮,让r-PA和纤溶性增强,并对血小板聚集进行抑制[5]。

现阶段临床中常用的肝素包括低分子肝素和普通肝素。普通肝素的半衰期短,同时容易导致出血,进而对其临床应用造成限制[6]。低分子肝素是经普通肝素裂解或者分裂所形成的低分子碎片,为AT-III依赖性凝血酶抑制剂,能经AT-III作用来实现治疗弥散性血管内凝血的效果;而且还能通过抑制TNF表达与组织因子来实现防治弥散性血管内凝血的效果[7]。低分子肝素能让血液的凝血因子I减少,并让凝血因子II时间延长,让血小板黏附率降低,进而实现持续、快速的抗血栓效果[8]。低分子肝素具有较长的血浆半衰期和较高的生物利用度,能对出血倾向进行有效缓解,并对DIC指标进行纠正,也不会导致出血加重。低分子肝素不但能有效抑制动静脉血栓形成,而且还能抑制体内外血栓形成。

总之,选择低分子肝素治疗新生儿脓毒症并弥散性血管内凝血患儿能取得令人满意的效果,而且安全性高,值得推广。