让“人”回归历史课堂

2019-10-21王少仪王继平

王少仪 王继平

人类社会的历史,就是人活动的历史。因此,历史人物是历史教学内容中的主角,是中学课堂不可缺少的重要部分。近年来,随着新课改的推进,教育工作者已经开始关注历史人物在教学中的地位,但大多侧重于“怎么教历史人物”,对于“怎么用历史人物教”仍然缺少较为深入的探讨。因此,本文拟以人教版必修一第19课《俄国十月革命的胜利》的教学设计为例,探讨历史人物在高中历史教学中的应用。

一、精选历史人物,确定教学目标

“有生命的个人的存在无疑是全部人类历史的第一个前提”[1],历史是人所创造的,在历史潮流中存在着形形色色的历史人物。选择恰当的历史人物展开历史教学,是历史人物回归课堂的一个重要前提。

面对俄国深重的社会危机,一批忧国忧民的仁人志士挺身而出,他们为探索俄国新道路,解放芸芸众生而进行着不懈的奋斗。如何从中选择合适的历史人物作为教学主线贯穿知识点,是教师首先需要考虑的重要问题。

基于本课课程标准,教师需要选择一位能密切联系俄国十月革命完整过程并对其有重大影响的代表性人物。

费力克斯·埃德蒙诺维奇·捷尔任斯基,1877年出生于俄属波兰维尔诺省,从小深感沙俄政府对波兰人民的压迫,对沙俄的文化殖民政策非常憎恨。后来,他选择退学,全身心投入到解放民众的俄国十月革命之中,为革命胜利做出卓越贡献,被称为俄国十月的英雄。时代造就了捷尔任斯基,捷尔任斯基也以自身的拼搏促进了时代的进步与发展。因此,选择捷尔任斯基作为本课核心人物,能够自然地“带”出俄国革命这一历史事件。

基于课标要求,结合人物事件,笔者将本课的核心目标确定为:从捷尔任斯基的人生道路选择,看俄国革命发生的时代背景,理解世界上第一个社会主义国家建立的历史价值。

二、巧用历史人物,展开有效教学

陶行知曾言“学生有了兴趣,就会集中所有精力、全神贯注地做事情,因此引起学生兴趣,是紧要的”[2]。讓历史人物走进课堂,需要学生对历史人物感兴趣,激发学生的求知欲。在新课导入部分,笔者呈现人物图片及生平,让学生猜猜该人物是谁?并设问:为什么他被称为“十月的英雄”?

在历史教学中,从“人”的视角出发重构课堂,需要使历史人物能够自然地带出历史事件,而这则需要在“人”与“事”之间搭建桥梁——有效的问题。那问题从何来呢?问题是通过深入挖掘人物生平活动的细节引申出来的。

捷尔任斯基可谓是出生于书香家庭,他本人也是一名学霸。那他为什么放弃安稳的校园生活而踏上艰辛的革命道路呢?身为一名波兰人,他又为何加入俄国革命呢?关注历史细节,设置问题,扣回社会背景。

当时的波兰处于沙俄的统治之下,沙俄对波兰实行文化殖民统治,企图消灭波兰民族文化。而捷尔任斯基从小深受母亲的教导,加之目睹农民的悲惨生活,他于潜移默化之中形成嫉恶如仇的品性,对学校非常反感,对沙俄十分憎恨。而他之所以咬着牙继续上学,是不想让身患重病的母亲担忧。19岁那年,母亲去世了,恰逢沙俄政府又颁布了一个通告,再次强调取缔波兰语授课。当时的捷尔任斯基直接把布告撕掉,冲进老师办公室,把布告甩到他面前,激动地说道“您自己在培养着自由斗士!”[3]之后摔门而出。自此,他彻底投入到反抗沙俄统治的革命。细节的描述,点明捷尔任斯基踏上革命道路的必然与偶然因素。

而历史课堂中的“人”,不仅包括历史人物,还包括教师与学生,因此,教师还要关注课堂的主体——学生。具体形象的人物细节的呈现,还原了一个有血有肉具有真情实感的历史人物捷尔任斯基,使学生感受到历史的真实。

那捷尔任斯基是如何展开革命活动呢?笔者以时间轴梳理其早期革命活动事迹,借此对应带出俄国革命的社会背景,背景材料的解读采取分组的形式进行。

(一)第一组:1897年捷尔任斯基到工厂打工:

材料一:1913年,在俄国工农业总产值中,农业占57.9% ,工业只占42.1% 。同一年,在俄国人口总数中,农村人口占82% ,城市人口只占18%。

——许永璋、于兆兴《近代俄国工业落后原因论析》

材料二:直到1890年,俄国矿业中的钅赞凿器仍然使用人力。在西欧,很多国家早在19世纪30年代已采用热吹风炉,而俄国则迟迟没有应用这一技术。直到1885年,在195个熔铁炉中,还有88个冷吹风炉。

——梁士琴科著,李延栋等译《苏联国民经济史》

【问题设置】俄国从1861年农奴制改革走上资本主义道路之后,其工业经济发展状况如何?

第二组:1898年捷尔任斯基被流放农村:

材料三:二十世纪初30万户贵族占有7百万俄亩土地,而1050万户农民仅占有土地7千5百万俄亩,每户地主的土地是每户农民土地的333倍。

——南宫《斯托雷平的土地改革》

【问题设置】农民主要靠地吃饭,那么当时农民土地占有情况如何?由此说明农民生活情况怎样?体现俄国哪一社会矛盾?

(三)第三组:1906年筹备杜马选举被捕

材料四:

【问题设置1】从立法程序看,杜马的权力有哪些限制?立法最终决定权在谁手中?

【问题设置2】阅读教科书第88页课前导入及左侧插图,思考一战给当时的俄国社会带来怎样的影响?

通过基尔任斯基的人物活动带出俄国革命的社会背景,以人带事,思路清晰,利于学生把握俄国的社会状况。

由人的活动所构成的人类社会的历史,是一部社会史与群体史。在俄国面临深重危机之下,不仅仅有捷尔任斯基,还有其他人挺身而出,积极投入到解放广大民众的俄国革命中来:

格奥尔基·瓦连廷诺维奇·普列汉诺夫(1856.12.11—1918.5.30)

弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫(列宁)(1870.4.22-1924.1.21)

雅米哈伊尔·瓦西利维奇·伏龙芝(1885.2.2—1925.10.31.)

可夫·米哈伊诺维奇·斯维尔德洛夫(1885.6.3—1919.3.16)

通过捷尔任斯基带出一批仁人志士,以人带人,说明十月革命的爆发不是偶然的,而是具有必然性。

第一部分小结板书:

那捷尔任斯基等人是如何取得十月革命的胜利的呢?由此过渡到第二部分“坎坷前行,坚守革命初心”,了解俄国革命的历程。

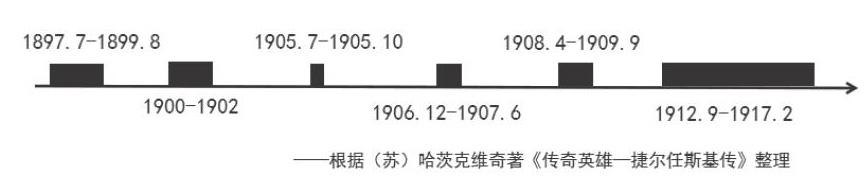

赵亚夫曾说:“为什么要学习历史?为了学会做人!为什么要在学校进行历史教育?为了学会做人!”[4]而历史人物作为历史的主人翁,自然承担起发挥道德教育的重要作用。笔者通过梳理捷尔任斯基在革命期间被捕的时间段,呈现他的言论,提问学生:从中感受到他具有什么精神品质?

“生活只能摧残我,像暴风雨在砍伐百年的古树一样, 但是却永远都不能改变我......只有坟墓,才是我斗争的终结。”

——(苏)索菲诺夫著《捷尔任斯基生活片段》

被捕时间的梳理,言论细节的再现,使学生清楚捷尔任斯基的坎坷革命历程,感悟其革命精神及为解放俄国人民所表现的担当和付出的努力,进而反思对本民族、国家应有的责任感。以人带情,落实家国情怀素养的培养。同时,笔者呈现列宁等仁人志士的奋斗事迹,强化对学生的人文素养教育与熏陶:

普列汉诺夫——俄国马克思主义之父,在俄国最早宣传和传播马克思主义。

乌里扬诺夫——创办《火星报》,宣传马克思主义,提出《四月提纲》;在斯莫尔尼宫指挥起义;颁布《和平法令》和《土地法令》。

伏龙芝:为革命事业而研究军事活动,并对工农群众进行武装训练。

斯维尔德洛夫:在十月革命期间八方联络,是他保证了列宁的路线贯彻到全俄。

十月革命胜利之后,捷尔任斯基曾感慨“唯一能够解放全世界的力量,就是为社会主义奋斗的无产阶级……”那么十月革命具有怎样的的歷史价值呢?从而过渡到第三部分“理想实现,喜迎新兴制度”的学习。笔者采取小组讨论的形式,让学生结合多元材料,从多角度思考十月革命的价值。

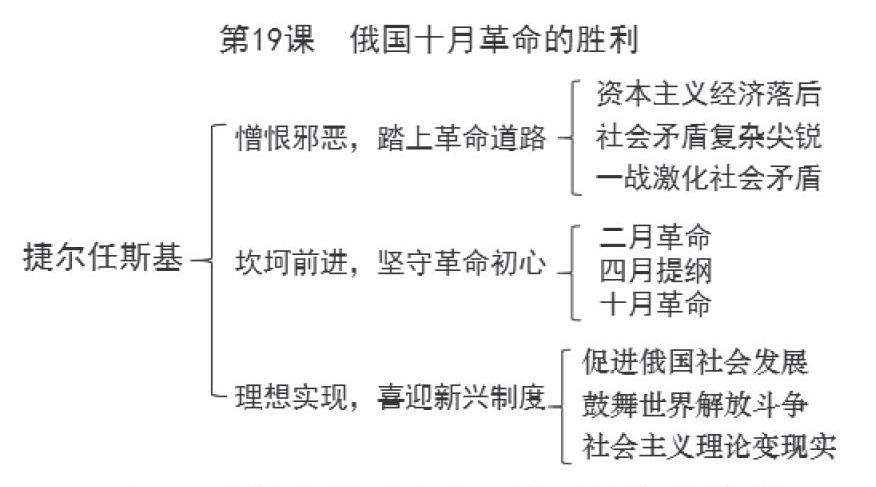

本课板书结构图:

三、回顾人物生平,实现情感升华

依据课标要求可知,高中历史教育的根本任务是落实立德树人,培养学生的核心素养。因而在课堂的最后,笔者继续围绕捷尔任斯基的人生历程进行情感升华。

1926年6月18日

9时30分至1时——去国家政治保卫局、苏联最高国民经济会议

1时至6时20分——去劳动国防委员会

6时30分至7时30分——吃饭

7时30分至10时15分——去国家政治保卫局

——(苏)索菲诺夫《捷尔任斯基生活片段》

借助捷尔任斯基的行程安排,表明:即使是在革命胜利之后,他依然不辞辛劳进行着紧张的工作。这是他对于人民深沉的爱!回顾捷尔任斯基的一生,他把青春、健康和生命都献给了解放事业。这便是“十月的英雄”!紧扣本课线索,呼应本课导入,同时升华情感,发挥历史育人作用。

在《俄国十月革命的胜利》这一课的教学设计中,笔者紧密围绕捷尔任斯基这一历史人物,以人带事、以人带人、以人带情,将捷尔任斯基这一人物经历与俄国革命教学内容紧密结合,落实课标要求。同时,深挖历史人物素材,注重人物活动细节,向学生呈现有血有肉的捷尔任斯基,使学生“目中有人”,让历史人物回归历史课堂。

【注释】

[1]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集(第一卷)》,北京:人民出版社,2008年,第67页。

[2]陶行知:《陶行知全集(第一卷)》,成都:四川教育出版社,1991年,第125页。

[3](苏)季斯柯夫著;牛劳译:《捷尔任斯基》,太原:北岳文艺出版社,1987年,第11页。

[4]赵亚夫:《历史教育价值论》,北京:高等教育出版社,2003年版,第66页。