神经根型颈椎病中药临床用药规律研究

2019-10-11李康崔可新敖放唐珺洋王一行李跃飞

李康 崔可新 敖放 唐珺洋 王一行 李跃飞

(1 长春中医药大学2017 级硕士研究生 吉林长春 130117;2 长春中医药大学附属医院疼痛科 吉林长春 130021)

神经根型颈椎病(Cervical Spondylotic Radiculopathy,CSR)为骨伤科常见疾病之一,患病人数较多,严重影响患者的生活质量。该病主要临床表现为颈肩部疼痛酸麻,同时伴有具神经分布特点的放射性疼痛、麻木,重者可出现上肢肌肉萎缩等症状[1~2]。CSR 归属于中医学“项痹、痉、项强、肩背痛、麻木、不仁”等范畴。CSR 以实证为主,超过60%,其中以气滞、寒湿、血瘀和痰湿型较为常见;虚证以气虚、阴虚为主[3]。现代医学较为认可的发病机制假说有机械压迫学说、化学性神经根炎学说及自身免疫学说等[4]。CSR 临床主要采用药物内服、中药外用、针刺、推拿、手术等方法治疗[5~7]。中药治疗具有安全、有效、毒副作用小、价廉等优势。本研究通过梳理2010~2018 年中国知网上中药治疗CSR 的相关文献,从性味归经、核心药物组合、关联规则及高频药物因子分析等角度,分析治疗CSR 方剂的配伍规律,发掘潜在的药物组合,为临床治疗CSR 提供参考。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 文献来源 以中国知网文献检索及分析系统作为数据信息来源,以“神经根型颈椎病”合并“中药”或“中医”为主题在“高级检索”中进行检索,时间范围设置为2010 年1 月1 日~2018 年12 月31日。

1.2 纳入标准(1)临床明确诊断为CSR;(2)以中药为主要治疗手段的文献,且数据分析方法证明中药治疗有效;(3)给药途径为中药内服、中成药内服、中药外用,且有明确的药物组成;(4)临床报道文献;(5)对于一稿两投、同一作者、同一课题组内容相同的文献,取论述较为全面的文献;(6)自拟方、经验方、时方、成方。

1.3 排除标准(1)综述类、理论探讨性文章;(2)动物实验文献报道;(3)临床诊断为颈椎病,但未明确诊断为神经根型颈椎病的文献;(4)临床诊断为颈型颈椎病、脊髓型颈椎病、交感型颈椎病、椎动脉型颈椎病、混合型颈椎病或其他类型非神经根型颈椎病;(5)药物组成不明确;(6)含有中药提取物复方。

1.4 统计与分析方法

1.4.1 数据库的建立 将筛选出的401 篇文献中涉及到的全部中药输入Excel 2013,建立中药数据库。

1.4.2 数据处理 药物名称、分类、性味归经等均参照《中华人民共和国药典》[8]2015 年版和《中药学》[9]进行规范,将具有不同名称的中药进行统一处理,如“全当归、归尾”统一为“当归”,“元胡、延胡、玄胡”统一为“延胡索”,“粉葛、粉葛根”统一为“葛根”,“全虫、全蝎粉”统一为“全蝎”,“制草、制草乌、生草乌”统一为“草乌”等。如一味中药有多个性味归经,则分别统计。

1.4.3 统计学方法 采用SPSS Clementine 12.0、SPSS Statistics 19.0 统计学软件进行统计学处理和网络化展示。

2 结果

2.1 频数分布 将纳入的401 篇文献中的相关中药录入Excel 2013 建立数据库,共收录496 个组方,其中内服265 个,外用229 个,内服后药渣外用2 个;统计得279 味中药,累计频数6 121 次,最高频数为260 次,最低频数为1 次。279 味中药频数>45次的有39 味,累计频数4 348 次。使用频数>45 次的39 味中药,使用频数前7 位分别为当归(260 次,4.25%)、川芎(247 次,4.04%)、桂枝(232 次,3.79%)、葛根(224 次,3.66%)、甘草(206 次,3.37%)、红花(204 次,3.33%)和白芍(196 次,3.20%)。279 味中药中使用频数>45 次的中药见表1。

表1 神经根型颈椎病中药使用频数分布(次)

2.2 类别分布 将频数>45 次的39 味中药依据《中药学》[9]分为活血化瘀药、补虚药、解表药、祛风湿药、平肝息风药、利水渗湿药、清热药、温理药共8类累计频数4 348 次。使用频数居前4 位的药物类别为:活血化瘀药(1 192 次,27.41%)、补虚药(1 077次,24.77%)、解表药(924 次,21.25%)、祛风湿药(826 次,19.00%),累计频率92.43%。见图1。

图1 频数>45 次的39 味中药功效分类

2.3 药性分布 频数>45 次的39 味中药按《中药学》[9]四气分类进行规范。统计出上述39 味中药药性,若该中药具有多个药性则全部纳入统计,共得药味累计频数4 348 次。通过对39 味中药药性频数进行统计分析可知治疗CSR 中药以温性药(2 716 次,62.47%)为主,平性药(757 次,17.41%)次之。见图2。

图2 频数>45 次的39 味中药四气分类

2.4 药味分布 频数>45 次的39 味中药按《中药学》[9]五味分类进行规范。统计出上述39 味中药药味,若该中药具有多个药味则全部纳入统计,共得药味累计频数7 159 次。对治疗CSR 常用的39 味中药药味频数进行统计分析可知治疗CSR 中药以辛(2859 次,39.94%)、苦(1816 次,25.37%)、甘(1812 次,25.31%)为主,累计频率90.63%。见图3。

图3 频数>45 次的39 味中药五味分类

2.5 药物归经分布 频数>45 次的39 味中药按《中药学》[9]归经进行规范。统计出上述39 味中药归经,若该中药具有多个归经则全部纳入统计,共得归经累计频数11 039 次。频数较高的前5 类分别是肝(2728 次,24.71%)、脾(2233 次,20.23%)、心(1807 次,16.37%)、肾(1 257 次,11.39%)和膀胱(873 次,7.91%)。见图4。

图4 频数>45 次的39 味中药归经分类

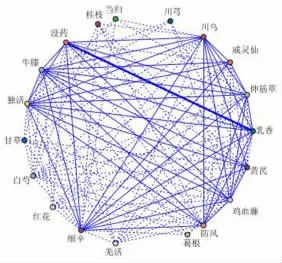

2.6 高频药物关联规则分析[10~11]采用SPSS Clementine 12.0 统计软件对高频药物(使用频数>45 次)进行关联规则分析,建立“数据源→类型→网络”的关联规则数据流。采用Apriori 建模进一步挖掘不同中药之间的配伍关系,设置支持度为10%,置信度为80%,最大前项数为5,提升≥1 等条件挖掘出常用方剂中的潜在药物组合,共计得到核心药对33 个。所得33 个药对的提升度都大于1,表明这些药物组合均有统计学意义。33 个核心药对的统计结果见表2,高频药物(使用频数>45 次)关联“网络化展示”见图5。

图5 频数>45 次的39 味中药关联规则分析

表2 高频药物(使用频数>45 次)之间的药对组合

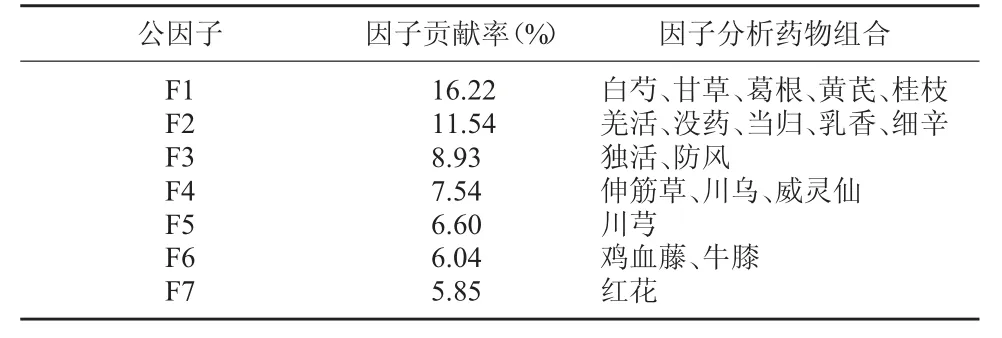

2.7 高频药物因子分析[12~13]采用SPSS Statistics 19.0 统计学软件对高频药物(使用频数>45 次)进行因子分析。在统计前完成KMO 和Bartlett 的球形度检验,KMO 值为0.656>0.5,Bartlett 的球形度检验χ2值为1 758.214(自由度为171),差异显著(P<0.001),统计结果表明数据具有较好的线性关系,可进行因子分析。选取最大方差法旋转,提取得到7 个公因子,累积方差贡献率62.72%。把药物归入其贡献值最高的公因子内,具体统计结果见表3 和表4,因子分析成分图见图6。

表3 高频药物(使用频数>45 次)的因子分析

图6 高频药物(使用频数>45 次)因子分析成分图

表4 高频药物(使用频数>45 次)的旋转成分矩阵

3 讨论

本研究纳入的401 篇中药治疗CSR 文献中,内服组方多于外用。中药内服以传统的中药煎服为主,纳入统计的内服方剂多为固定组方,仅少量文献中依据临床证型进行辨证施治,如:血瘀气滞[14]治以行气活血,通络止痛;风寒痹阻[15]则祛风散寒,祛湿通络;痰湿阻络[16]以祛湿化痰,通络止痛为主;气血亏虚证[17]治以益气温经,和血通痹。中药外用则以活血舒筋、驱寒为主,应用方式较为丰富,以热敷、熏蒸及离子导入为主。多数文献中内服和外用联合治疗组方不同,仅2 篇文献中的内服外用组方一致。由上可知中医药治疗CSR 形式多样,贯彻了内外兼治的原则,外用以操作便利及副作用小等优势在CSR 的治疗中应用极广。

中药治疗CSR 使用频率最多的药物为当归、川芎、桂枝、葛根,以活血化瘀药最多,其次为补虚药、解表药;以温性药为主,其次为平性和寒性;以辛味药为主,苦、甘次之;以归肝经药物为主,脾、心经次之。CSR 归属于中医学“痹症”范畴,病机为“经络闭阻,不通则痛”[18]。当归为活血补血之要药;川芎有活血行气,祛风止痛之功;桂枝以发汗解肌,温通经脉见长;葛根善解肌,治项背强痛。常用药物功效特点与CSR 常见实证证型为气滞、寒湿、血瘀和痰湿,常见虚证证型为气虚、阴虚基本吻合。温性药有温经散寒、舒筋通络的作用,如桂枝辛甘温煦、发汗解肌以治疗寒凝血滞诸痛证。CSR 多选用辛味药治疗,主要取其能散能行,有发散解表、行气行血作用。CSR 发病多有外邪侵袭,辛味药善于疏散透达,可引药入络以行气活血。肝藏血,在体合筋,《素问·阴阳应象大论》和《素问·宣明五气》云“肝生筋”,肝为刚脏,以血为体,以气为用,筋膜有赖于肝气与肝血濡养,如肝脏气血亏损,筋膜不荣,则筋力下降,运动不舒,肢体麻木不仁、屈伸不利[19]。

对频数>45 次的39 味中药进行关联规则分析得到核心药对33 个。前5 个关联性最强的药对为:当归==>黄芪、甘草、川芎(补虚药-补虚药、活血化瘀药)、没药==>乳香、红花(活血化瘀药-活血化瘀药)、当归==>防风、白芍(补虚药-解表药、补虚药)、白芍==>黄芪、桂枝、川芎(补虚药-补虚药、解表药、活血化瘀药)、白芍==>黄芪、甘草、川芎(补虚药-补虚药、活血化瘀药)。通过对高频药物的因子进行分析,提取了7 个公因子。F1 中含有补虚药白芍、甘草、黄芪,解表药葛根、桂枝;F2 中含有解表药羌活、细辛,活血化瘀药没药、乳香,补虚药当归;F3 中含有祛风湿药独活,解表药防风;F4 中含有祛风湿药伸筋草、川乌、威灵仙;F5 中含有活血化瘀药川芎。关联规则结果和因子分析表明活血化瘀药与补虚药在中药治疗CSR 中存在巨大的应用价值,这与CSR 正气亏虚,外邪入侵,痰瘀互结,经脉瘀阻的本虚标实病机相吻合。

综上所述,中医药治疗CSR 多以活血化瘀药、补虚药、解表药、祛风湿药为主,基本与CSR 实证常见证型为气滞、寒湿、血瘀和痰湿,虚症常见证型为气虚、阴虚相吻合,这对CSR 临床用药具有一定的指导意义。