基于工匠精神培育的高职院校人才质量实效性评价体系构建研究

2019-10-11范颖一

范颖一

(无锡商业职业技术学院,江苏 无锡 214153)

工匠精神是职业人在特定的人生观和价值观指导下,体现在职业界域的职业精神取向和主动行为表现。著名企业家、教育家聂圣哲最早提出工匠精神,他强调了工匠精神是中国工业的灵魂,从“匠心”到“匠魂”,实现“中国制造”到“中国精造”。2017年10月,习近平总书记指出“弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”。可见,工匠精神是新时代高职院校人才培养中的核心环节,是高技术技能人才培育的关键步骤。但目前高职院校学生对技术技能理论学习、实践应用的积极性、主动性降低,用人单位对高职学生的满意度下降。随着市场对高技术技能人才需求不断增加,与高职院校人才质量逐渐下降的矛盾日益突显,因此高职院校迫切需要研究和构建符合自身发展实际的、融入工匠精神的人才质量评价体系。

一、高职院校人才质量实效性评价存在的问题

目前,高职院校人才质量评价体系普遍存在重定性研究、轻定量分析,重框架设计、轻实际操作,重物质成果、轻素能内化。人才质量的实效性研究体系面广、量大、角度多、层次细,往往大多倾向定性评价,围绕学生实习情况、单位满意度评价的评价形式占主流,该评价指标内容重视素材而忽略过程,重视目标效应而忽视学生综合素能发展。这些将影响实现人才质量提升的根本目的,无法体现学生在校期间对知识理论、技术技能的整合与应用、创新与创造以及准职业人的核心素质养成。

当前现有的评价体系所反应的问题是社会、院校、用人单位对技术技能人才培养缺乏正确认识的投射,并对高职院校人才培养的实际开展产生负面影响,造成人才质量实效性评价主体单一、评价指标模糊、评价结果弱化,最终导致以一份评价报告敷衍了事,未体现对人才培养的实践意义和价值旨归。

二、构建以工匠精神为培育核心的高职院校人才培养质量实效性评价体系

人才质量实效性是高职院校技术技能人才培养的重要标志,是检验人才培养成效的积极手段。将工匠精神渗透到人才质量实效性评价过程中,有助于提高学生综合素质,增进产教深度融合,提升内涵发展质量,激发学校办学活力,服务地方经济发展。

(一)构建体系的原则

1.总体原则

以国家政策、法规为基础,以教育育人为目的,坚持以人为本的理念,抽绎工匠精神理论,遵循一般原则与特殊原则相结合的规律进行设计。其中一般原则是前提和基础。

2.具体原则

(1)评价体系遵循的四大原则。一是主体性原则。评价体系的构建主要服务于高职生自身的全面发展,满足市场对高技术技能人才的需求。二是客观性原则。构建评价体系的各项指标选取应当注重客观性、实践性和现实性。三是科学性。评价体系的框架设计既要符合人才质量研究的逻辑要求和其发展的普遍规律,同时体现科学性和合理性。四是层次性。高职生人才质量实效性评价体系是一个系统工程,指标设计要有层次性和系统性,它是一个与人才质量培养工程协同互促的层次系统。

(2)人才质量实效性指标遴选遵循的三大原则。一是简明性原则。评价体系的指标内容选择容易理解、便于提取,简单全面地反映了高职院校人才质量实效性的各个方面。二是代表性原则。评价体系面广量大,既不能点到为止,又不可面面俱到,选取具有代表性的重要指标,能清晰明了设计指标。三是动态性原则。评价体系站在时空变化的基点,把控每项指标,用创新发展的战略目光以及实事求是的思维方式,纵观过往、当下与未来的动态过程。

(二)评价体系指标的设置

在研究了教育部、教育厅相关政策与文件,调研当地省属高职院校校人才质量实效性情况,邀请校内外专家分析诊断后,依托现有的高职院校人才质量实效性评价体系,融入“工匠精神”,立足高职生人才质量评价的若干指标,抽取5项重要指标设定为一级指标,即政策因素(B1)、学习因素(B2)、教学因素(B3)、实践因素(B4)和环境因素(B5),在一项一级指标下拓展3项二级指标及其对应的观察描述。

1.政策因素

人才质量实效性的政策层面是学校与用人单位在人才质量评价中的主要依据与标准,包括政策制定、资金保障和领导重视三个方面。“政策制定”是高职院校贯彻落实政策及相应的实施举措。“资金保障”是评价人才质量培养过程中资金投入与使用,保障培养方案、项目落地生根开花。“领导重视”是评价校内校外领导对人才质量培养的重视程度,主要观察高职院校及用人单位对学生的教育和培养情况,是“工匠精神”培育融入人才质量实效性的政治保障。

2.学习因素

该指标包含理论学习、专业学习和技能学习。根据学习的内容、层次、类别不同,划分体系指标,理论学习侧重于必修课程和选修课程的学习,专业学习强调与专业紧密结合的核心课程与非核心课程的学习,技能学习突出实践实训条件下的技术技能的学习。其观察点是各类知识与学生学习的难易度、专业贴进度和市场需求紧密度。考察学生专业理论基础能力、实践应用能力和技术技能创新发展能力,检验学生知识储备的完善情况,试炼技术技能的掌握程度。这些评价指标与工匠精神“潜心钻研、精益求精、追求卓越”的价值取向一脉相承。

3.教学因素

教学因素是对人才质量实效性的评价指标之一,包括专业设置、师资队伍和信息化建设。从学校角度出发,这三个观察点对应人才培养过程中的教育客体、教育主体和教育手段。主要观察内容为以学校为主体的专业设置与社会需求的匹配度。教师队伍是聚焦人才培养质量成效的突出问题,主要围绕教师专业能力对接市场需求、产业创新发展的融合度,教师教科研能力和职业教育教学能力等方面。新媒体的应用对于深化教学改革、转变教学方式、引领课堂改革有着积极的影响,该指标是工匠精神融入人才质量实效性的教学保障。

表1 高职技术技能人才培养有效性评价指标权重

4.实践因素

高职院校人才培养目标主要定位技术与技能人才并重。尤其是人才对技术的实践应用能力。企业、行业专家带头参与人才培养评价过程,高职院校育人标准对接用人单位用人标准,搭建产教融合平台,支持专业(群)的实习实训、技术服务、学生发展。该指标紧扣实践项目、实训能力和实践态度三个观察点,将学校与企业紧密联系,评价学生在学校、用人单位、实习岗位等实践情况,通过观察评价学生在实践过程中体现的沟通协调能力、爱岗敬业精神、团队协作能力、创新创造能力……尤其在实际工作中解决问题、产生经济效益而获得的精神层面的提升。

5.环境因素

环境是人才质量实效性的隐性影响因素之一,以校园文化环境持续浸润学生,引导学生形成积极向上的精神面貌,塑造学生言行举止养成,提升德育水平等起着“潜移默化、润物无声”的作用。职场文化主要观察学校如何将职场文化渗透“准职业人”,使其具备不懈奋斗、勤学乐业、追求创新等可持续的全面综合素质。校企合作主要观察学校、企业双元主体深度融合的成效,学生在企业的认可度和满意度等。校园建设主要观察学校基础设施、实训条件等对人才质量实效性的保障作用。此层面所涉及的内容为高职院校深化校企融合,服务地方经济奠定良好的环境基础。

(三)评价体系的构建

高职院校人才质量实效性评价要符合人才培养的一般规律,其首要的任务是建立科学的评价指标及递阶关系。在建立评价体系时,要充分考虑教育整体目标与学生全面发展的关系,同时兼顾学校自身发展的需求,从定量与定性、宏观向微观的角度对人才质量实效性进行分析,做好评价指标的删选与细分,逐层设置指标,形成完整的评价体系。为此,评价指标体系中设政策保障、学习保障、教学保障、实践保障、环境保障5个一级指标和15个二级指标。具体见表1所示。

三、高职院校人才质量实效性评价指标的权重

(一)高职院校人才质量实效性评价指标权重系数确定的方法

高职院校人才质量实效性评价体系内部存在质与量的比较关系。其中,指标体系的模型反映了指标体系内质关联,权重系数则反映各指标体系量的联系。所谓权重系数,指某一指标通过两两比较判断显示在指标体系中的比重大小和反映各指标之间的重要性。在确定评价体系内各指标的权重系数时,包含三个因素:评价主观性差异、指标的客观性差异和采集信息准确性。鉴于以上因素考虑,本评价体系中权重设计采用AHP(层次分析法)完成。

20世纪70年代,美国运筹学家SAATY T L教授提出了层次分析法(Analytic HierarchyProcess,AHP)。该分析法的主要内容是:在复杂问题系统中,归纳出各类因素,并将其划分为有序、条理化的递阶层次结构,根据各类因素之间两两比较(以主观判断为主),把专家、评委意见和分析者的客观判断综合整理、对应结合,确定各备选因素相对重要性的总秩序。整个过程体现的逻辑线索是要素分解——条件判断——综合梳理,因而高职院校人才质量实效性评价运用AHP法比较合理。

(二)高职院校人才质量实效性评价指标权重系数计算步骤

第一步,根据实际需要构建层次结构模型。

表2 判断矩阵标度定义

第三步,各指标权重的计算,并对此作一次性检验。当CR<0.1时一致性检验完成,否则未完成,并将有关数据结果反馈给评委专家,分析者对判断矩阵展开修正,直至一致性检验通过。

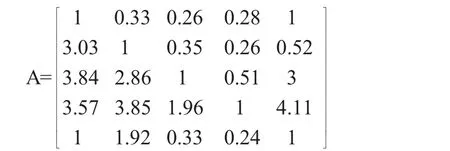

(三)应用实例:以一级指标为例,计算权重如下

1.构建判断矩阵。通过问卷调查的形式,由观察对象(包含校内外专家、评委及部分学生)对高职院校人才培养质量实效性评价体系指标进行两两判断,比较的次数为n(n-1)/2,取判断值的平均值后建立一个一级指标判断矩阵(数据要求:四舍五入保留小数点后两位),其一级指标判断矩阵模型为:

2.计算判断矩阵的每行元素积Mi。根据公式Mi=可以得出 M1=0.024,M2=0.143,M3=16.803,M4=110.720,M5=0.152。

3.计算Mi的n次方根根据公式

4.对向量 W=(W1,W2,W3,W4,W5)T归一化。由方根公式

特征向量 W=(0.057,0.089,0.293,0.470,0.090)T

5.计算最大特征根λmax

二级指标的各自权重也按以上方法按步骤得出。

(四)结果讨论

根据上述研究指标权重做以下说明:(1)将工匠精神培养渗透高职院校人才培养评价体系中,可最大限度提升人才质量评价的实效性。一级指标中“实践因素”比重较大,说明通过工匠精神的培育可以提升自身的综合素能,获得用人单位的认可度和满意度。(2)将工匠精神培育融入高职院校人才质量评价体系,更加精准地引导技术技能人才提升专业能力、创新能力。一级指标“实践因素”的二级指标中“实践项目”权重为0.12,“实践能力”权重为0.57,“实践态度”权重为0.31,是要求学生在人才质量培养过程中发挥主观能动性,以锐意进取的态度,努力提升沟通协调能力、爱岗敬业精神、团队协作能力、改革创新能力等,进而由“工匠精神”培育的融入和渗透得以实现。(3)工匠精神培育对接社会需求、匹配产业发展,加强高职院校人才培养质量的成效。一级指标“教学因素”的二级指标专业设置权重为0.55,是要求学校在设置专业时紧跟市场规律,聚焦经济发展,加强校企合作、深化产教融合,以服务地方经济发展为主导,不断为中国制造提供人才支撑和技术保障。

高职院校人才质量实效性评价体系初步建立,从理论的角度上分析其方法具有可行性和可操作性,结合高职院校人才培养质量的实际,可以从中探讨三个方面:一是深化高职院校技术技能型人才对于工匠精神内涵的理解。可以采用主题教育、视频观看、演讲讨论、微电影制作等方式进行内涵渗透教育。二是创新基于工匠精神培育的高职院校人才培养路径。在工匠精神培育的理念下,创新培育类型,搭建共育平台,与政府、企业、社区加强合作,资源共享。三是评价系统的研究与开发。高职院校人才质量的实效性研究离不开科学、高效、规范的评价体系,前期的数据积累、测评、分析数据至关重要,数据系统的研究和开发能更好地服务评价体系的构建,在实践中建立符合经济形势、学校实际、学生特点,且体现工匠精神的高职院校人才质量实效性配套评价系统。