乡村治理与白鹤梁涪州牧治政研究

2019-09-10曾超

摘要:白鹤梁题刻作为涪陵重要的世界级文化遗产,不仅具有多学科价值,对我们了解和把握传统农业社会的地方治政亦有重要的价值。借助白鹤梁题刻所见的涪州牧,结合其他相关史料,即可考察其地方治政的理念、举措和绩效。其所反映和体现的民本理念、亲民思想、重民观念、民享观念等即可作为现实参照。

关键词:乡村治理;白鹤梁题刻;涪州牧;理念举措与绩效

中图分类号:K204 文献标识码:A 文章编号:1003-1332(2019)04-0001-05

鄉村治理研究不能仅仅停留在当代社会管理、治理的层面,也应当借鉴、吸取中国古代社会管理、治理的经验教训。

白鹤梁题刻是重庆地区深有影响的世界级文化遗产。公元763年白鹤梁题刻问世,1974年中国水文代表团于巴黎国际水文会议提交了关于白鹤梁题刻的研究,引起世界水文学界高度重视,中国修建葛洲坝水利枢纽、三峡大坝均充分利用了白鹤梁题刻数据。1980年,白鹤梁题刻被公布为四川省重点文物保护单位;1988年,被公布为全国重点文物保护单位;2002年,国家采用无压容器方案建设白鹤梁题刻保护工程;2009年,世界首座水下博物馆开馆;2010年,白鹤梁题刻进入中国申报世界文化遗产名单;2012年,白鹤梁题刻列为中国修改后的申报世界文化遗产预备名单。

白鹤梁题刻蕴涵着极为丰富的多学科价值,其中就包括有历代涪州牧治理涪州地方的理念、举措。借鉴历代涪州牧治理涪州的经验教训,无疑有利于我们当代积极推进乡村治理战略,建设美丽涪陵,为美丽中国建设提供借鉴和助力。本文以白鹤梁题刻所见涪州牧为依据,参考历代涪州志的相关记载,对白鹤梁题刻与中国古代乡村治理的关系作一简要探讨,敬请方家指正。

一、白鹤梁所见的涪州牧

在白鹤梁题刻中,提及到众多的涪州牧。关于白鹤梁题刻中的涪州牧,学界进行了一定的探讨。王晓晖在《北宋涪州知州考略》一文中言及北宋时期涪州知州吴光辅、王□、吴信中(仲)、阮中度、张迪等17位,其中见于白鹤梁题刻的涪州牧有王□、邹霖、武陶等11位。在《南宋涪州知州考略》一文中言及北宋时期涪州知州38位,分别是王拱、王择仁、李瞻、贾思诚、孙仁宅、何宪、冯檝(楫)、程敦书、赵不倚、任续、赵彦球、卢棠、任俊臣、冯和叔、朱永裔、夏敏、文梓、范仲武、杨炎震、胡酉仲、李瑀、齐砺、谢兴甫、张霁、邓刚、赵汝廪、李卓、刘君举、曹□、赵〔立或〕、阳立(杨立)、王仙、程顺、徐兴卿、刘意、杜肇、盛芹、冯愉,其中见于白鹤梁题刻的涪州牧有王拱、王择仁、李瞻、贾思诚、孙仁宅、何宪、赵彦球、卢棠、冯和叔、朱永裔、夏敏、李瑀、齐砺、谢兴甫、张霁、邓刚、赵汝廪、刘君举、徐兴卿、刘意、杜肇、盛芹、冯愉共23位。笔者在《西南地区白鹤梁题刻唐宋涪州牧考述》中言及白鹤梁题刻所见涪州牧(含通判)有郑令珪、王公□、邹霖等42位。笔者在《元明清白鹤梁题刻涪州牧考述》中言及白鹤梁题刻所见涪州牧(含通判)有咬寻进义、张八歹、刘冲霄、雷懿等15位。

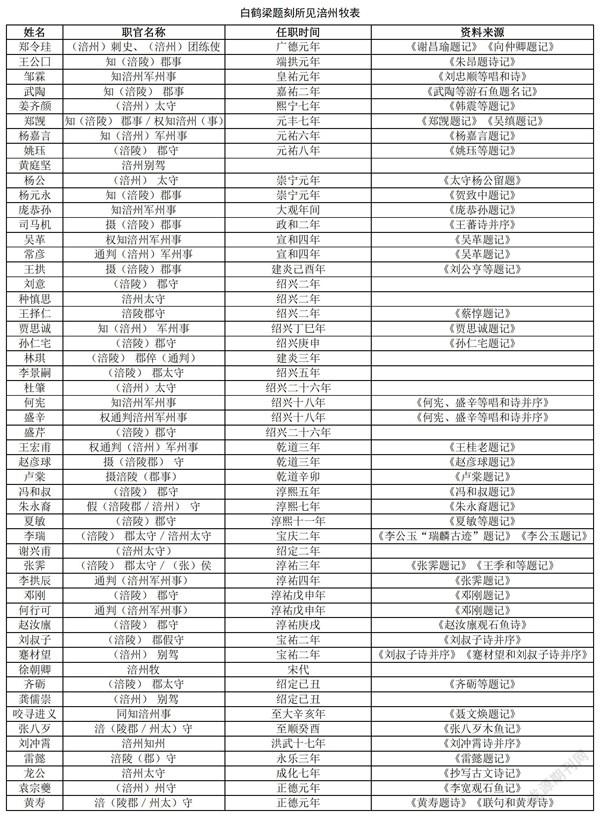

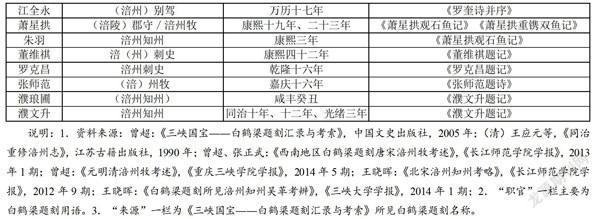

这里,据白鹤梁题刻资料,参考其他相关研究成果,制成《白鹤梁题刻所见涪州牧表》。

二、白鹤梁题刻所见涪州牧的乡村治理

我们现在所说的乡村治理,多是在现代化、工业化、城镇化的背景下而言,且主要是针对农村问题。古代传统农业社会在某种程度上说,哪怕就是地方二级行政区划,实际上,其对辖地的社会治理实乃是一种乡村治理。因此,加强古代地方官吏的社会治政研究,就可为我们当代实施乡村振兴战略,强化乡村治理,推进乡村现代化提供有益的参考视角。

(一)治政理念

为官一任,造福一方。在任何时代,为政者的社会治理、地方治理及其绩效首先就取决于执政者、为政者、为官者的治政理念及其举措,毕竟思路决定出路,举措决定绩效。白鹤梁题刻虽然没有留下诸多涪州牧的治政理念、举措及其绩效,但借助《同治重修涪州志》和白鹤梁题刻资料,我们不仅可以发现部分涪州牧的治政理念,而且这些理念就是在当代也极具现实意义。

1. 民本导向。古人云:“民为大,社稷次之,君为轻”。这是一种“民贵君轻”的民本观念,也是中华民族的优秀传统文化精神。这种民本导向在白鹤梁题刻中深有体现和反映,主要见于《赵汝廪观石鱼诗》,诗云:“预喜今禳验石鳞……观鱼皆是愿丰人……欲雨知予志在民。”这里“欲雨知予志在民”,即反映了涪州牧赵汝廪的“民本”导向,不仅如此,“拂石已无题字处,观鱼皆是愿丰人”,更强调了到白鹤梁参观、游览、访古、踏青、踏碛等题名人的观念。

民本导向又见于《张师范题诗并序》,文云:“大江日夜流……我来已一载,岁歉悯渥脊。晨夕剧忧惶,富庶惭寡述……来时显作霖,长渥涪陵泽……”这里,“岁歉悯渥脊。晨夕剧忧惶,富庶惭寡述”,反映了涪州牧张师范“忧民之所忧,急民之所急”,“来时显作霖,长渥涪陵泽”,则反映了张师范“为民请命”“造化涪陵”的民本精神。事实上,张师范也正是按此民本精神而为,并成为著名的涪州良牧。

民本导向又见于《罗克昌题诗》,文云:“古涪江心卧石梁……我来涪陵鱼常出,岁岁仓箱盈百室……我将去矣无多嘱,愿尔群黎共惇笃。作善降祥鱼效灵,江石千年兆人足。”在这里,“江石千年兆人足”表达的就是一种“民本”情怀。

2. 亲民观念。“得民心者得天下,失民心者失天下”。将民本导向、民本精神落到实处就是亲民、爱民观念。只有亲民、爱民,才能赢得百姓的认可、肯定和拥护。在白鹤梁题刻中处处充溢着亲民、爱民观念。在《吴革题记》中,涪州牧吴革引经据典阐发了亲民的现实价值,文云:“易以包无鱼为远民,民故可近不可远。余牧是邦久矣,今岁鱼石呈祥,得以见丰年,知民之不远也。即尘显妙,有开必先,余乐斯二者,遂率宾僚为之游。”强调“民故可近不可远,可亲不可疏”。

“《易》以包无鱼为远民”。源自于姤卦,《图解高岛易断》解释说:“《象传》以‘远民’释之,鱼犹民也,谓鱼之不可不包,犹民之不可或远,不以民为小人而驱而远之,必以民为同胞而亲而近之,斯民得兼包并育,何致有消阳之患哉!”吴革借助《易经》传达了他的治政临民理念。

又如,涪州牧黄寿在其《题诗》中探讨了时代与“石没”“石出”的关系,强调“丰凶”的关键在于“节用”、在于“爱民”。诗云:“时乎鸾凤见……时乎鴟鸮见……节用爱人心,胡为有不同。”更为强调“节用爱人心”的重大价值。

3. 信民观念。“得民心者强,得民力者富”。亲民、爱民的核心是信民,相信“民为邦本”,相信老百姓的创造力。因之,必须诚信为学、诚信为政、诚信为民。这在罗克昌的为政和《罗克昌题诗》中得到充分体现。罗克昌改北岩书院为钩深书院,手书“诚”字,希望士子们以诚信修身、齐家、治国、平天下。清同治《重修涪州志》云:罗克昌“手书‘诚’字……结体遒劲。”《涪陵县续修涪州志》云:“罗克昌……书‘诚’字……为学者的焉。”要求学子诚信为学。为何如此呢?这与他的“诚信为政、中孚临民”有着密切的关系。《罗克昌题诗》言:“类推集祉在中孚。”中孚,《周易》卦名,《图解高岛易断》解释说:“以此卦拟人事,孚者,信也。信见于言,言发于外也;孚感于心,心存于中也。人心之用,灵则明,明则诚,内贵虚灵不昧,外宜真实无妄,是所谓‘柔在内而刚得中’也。”据此,也就不难理解罗克昌之题诗了,不难理解他为什么要在钩深书院手书“诚”字之行为了,不难理解清同治《重修涪州志》、《涪陵县续修涪州志》对罗克昌治理涪州“实心为政”的评价了。

4. 民享观念。“民”是社会物质财富和精神财富的创造者,因之,社会成果理应由“民”享受。《萧星拱重镌双鱼记》云:“涪江之心有石鱼……国之重在民,民之重在食;而食之足,又在乐岁之有余。则吾侪之此一游也,非但以游观为乐,直乐民之乐也云尔……”在这里,涪州牧萧星拱即表达了“重民”“重食”“同乐”的“民享”观念,体现了“与民休戚”的文化精神。

(二)治政举措

为了深入贯彻“民本”观念,涪州牧们采取了一系列的利民举措,以期解决老百姓的衣食问题,强化乡村治理。对于白鹤梁题刻中涪州牧们的治政举措,只能对之进行类别式描述。

1. 节用。涪州牧黄寿强调“节用爱人心”。赵汝廪则有更为具体的举措,即强化丰歉调剂。根据李贤等《大明一统志》卷六九、《四川通志》卷六《名宦》、清同治《重修涪州志》卷四、《涪陵县续修涪州志》卷九,赵汝廪在涪州是“轸念民瘼,歉则贷公,丰则收贮义仓,劝农兴学,民为立生祠,崇祀名宦祠”。

2. 重修学。《同治重修涪州志》卷四云:“萧星拱,重修学宫。”《涪陵县续修涪州志》云:“萧星拱,修学宫。”康熙四十六年董维祺修建涪州学宫。《同治重修涪州志》卷三云:“涪州学宫,清康熙四十六年州牧董维祺建修维护。”同书卷十四《艺文志》收录有学政江苏人任兰枝于雍正五年所作《重修学宫碑记》,该文言及“自涪学遭明季兵燹之后……前任萧董各牧更番修举”。陈廷璠《州牧晴湖张公祠碑记》云:“涪旧有钩深书院……公岁延名师,按月课艺,文风士习,蒸蒸日上……立义学二,一设东关,一設西关,捐俸延师。”

3. 补修州署。《同治重修涪州志》卷三云:“州署……二十二年萧公星拱重修,正堂五楹二堂五间,后堂五间,右为客堂,左为书室,左右翼书吏房九,正中为戒石坊、仪门三楹鼓楼一。”

4. 编修州志。方志乃一地之史,功用极大。涪州牧们关注涪陵方志发展事业。萧星拱主持编写康熙二十二年《涪州志》,见于《涪陵市志》。董维祺主持编修康熙五十四年《涪州志》,系涪州现存最早的方志。对此,王应元《同治重修涪州志》卷五《秩官志·国朝职官》,乾隆五十年《涪州志》多泽厚序、陈于宣序,《涪陵县续修涪州志》卷九《秩官志·文职》有记载。

5. 刊刻易著。在赵汝廪主政涪州期间,刊刻《周易启蒙》,弘扬易学文化。《涪陵市志》将其列入大事记;《涪陵辞典》附录《附录大事要览》云:“1250年(南宋淳祐十年),涪州知州赵汝廪主持刊刻《易学启蒙》在涪出版。”

6. 旌表节烈。在董维祺任涪州牧期间,曾旌表孝子董维祺,见于《同治重修涪州志》卷九《人物志·孝友》,张师范曾刊刻忠烈碑。

7. 赈灾济民,置田备荒。在张师范为涪州牧期间,饥馑灾荒连年,民众生活困苦,故想方设法,尽力赈饥,百姓得以全活。可参见《同治重修涪州志》卷五、《涪陵县续修涪州志》卷九等。为有效备荒,张师范积极组织民众,通过大力发展生产以自救,即备荒为民。同时,还大力发展福利事业,修养济院,强化社会保障体系建设。对此,《涪陵县续修涪州志》称云:“复置济田,重修养济院,以惠穷黎。”

8. 崇祀名贤。充分发挥名人、名贤、名宦的示范效应,张师范大力扩修庙宇,提供精神栖所。据《同治重修涪州志》卷五《秩官志·国朝职官》记载,他建修圣庙、三畏斋、注易洞、昭忠祠、三抚庙、厉坛等。

9. 断狱明敏。张师范治理涪州注重刑诉,政令严肃,陈廷璠《州牧晴湖张公祠碑记》描述说:张师范下车伊始,拯救时弊,“政令严肃,听断若流,折狱必以情……数年,风俗移易,狱讼衰息。”

(三)治政绩效

由于涪州牧贯彻落实民本观念,因之不少涪州牧的治政绩效得到民众的充分认可,得到社会的高度赞同。不少涪州牧有功于民、有功于涪,成为涪州名宦。赵汝廪,《四川通志》卷六、《涪陵县续修涪州志》卷九列为名宦;张师范、濮瑗,民国《涪陵县续修涪州志》卷九列为良吏;萧星拱,白鹤梁题刻保护的功臣,曾经重镌白鹤梁唐代双鱼,成为当今水文价值最高的白鹤梁石鱼水标。

董维祺,连任涪州知州12年,堪称涪州良牧。孙于朝《涪州志序》评价说:“朝于董使君不胜忻藉焉。公自甲申年岁奉简命而来牧兹土也,迄今十有二年。公本慈祥为怀,冰蘖自失,民歌乐只,士登弦诵,嚣张者敛迹,顽梗者畏服,蒸然称上理焉。公下车之明年,以学校为起化之原,他务未遑,首建黉宫,万仞巍峨,冠冕全治;旋置礼器,释奠鼓箧,俾诸生以时习礼于其中。嗣后科名雀起,人文蔚盛,皆公鼎建培风之力也。他如清户口也,而侵越患息;锄楚民也,而兼并风衰;以至严保甲而杜夺取也,而人民安堵,婚姻以正,自是利兴弊革,次第毕举。今于地乘尤惓惓焉。《涪志》创始于明季,自迭遭秦灰,访之故老而澌灭殆尽。公始博采风谣,搜罗掌故,从乡郡人刘、夏、文诸先生缮本,于公退之暇殚力雠校,核据精详,付诸梨枣。直而不饰,质而不俚;简而赅,确而当,序次谦冲,不掩前烈。仰公之意,冀涪人士览斯志也,曰某也忠、某也孝、某也节、某也义,人心风俗咸系于此,宁仅志山川、列风土为纪载之虚文哉?所谓循良而兼良史才,洵不诬也。”

张师范,虽以军功起家,但文治彪炳,治绩甚佳,可谓能吏。为之,百姓为之立生祠,陈廷璠为之作《州牧晴湖张公祠碑记》,文云:“公姓张氏,名师范……嘉庆十六年辛未来守是州,故涪陵郡也……兴利除弊,有不便于民悉更张之……至若置买济田,修养济院,虽皆奉行之事,要以实心行实政,而非图苟且粉饰者。”

黄寿,在涪州牧任上,“尚俭革弊,暮年而六事孔修”,政绩卓著,世人号为“神官”,其“异政”被广为传颂和咏赞。白鹤梁题刻《联句和黄寿诗记》云:“黄公(寿)博学六经,尤精术书。登京榜筮仕判黄州,以异政擢为涪守,尚俭革弊,暮年而六事孔修……因号为神官。”《同治重修涪州志》卷四《职官志·历代职官》就收录了该段史料。涪人因之而立黄公祠以祭祀之,涪州人陈计长还曾为江西南城人涪州知州良吏黄寿之黄公祠书写祀记。

总之,我们当代大力实施乡村振兴战略,强化乡村治理,推动乡村现代化,应当从历史吸取养分,进而助推当代社会发展。

注 释:

[1] 王晓晖:《北宋涪州知州考略》,《长江师范学院学报》,2012年第9期。

[2] 王晓晖:《南宋涪州知州考略》,《长江师范学院学报》,2014年第6期。

[3] 曾超、张正武:《西南地区白鹤梁题刻唐宋涪州牧考述》,《长江师范学院学报》,2013年第1期。

[4] 曾超:《元明清涪州牧考述》,《重庆三峡学院学报》,2014年第5期。

[5] [日]高岛吞象:《图解高岛易断》,(清)王治本译,易简点校,陕西师范大学出版社,2008年。

[6](清)王应元等:《同治重修涪州志》,江苏古籍出版社,1990年。

[7](民国)施纪云总纂:《涪陵县续修涪州志》,民国十七年(1928),涪陵地方志办公室电子本。

[8] 涪陵市志编纂委员会编:《涪陵市志》,四川人民出版社,1995年。

[9]《涪陵辞典》编纂委员会编:《涪陵辭典》,重庆出版社,2003年。