信息技术程序性知识教学模型的实践研究

2019-09-10

摘要:信息技术学科知识,因其本身的学科特点,大部分为程序性知识,因而需要有针对性的教学策略。在长期教学实践中,尝试构建了信息技术学科程序性知识教学模型:情境导入,目标导学—以例释义,讲练结合—自主研学,合作解惑—反馈提升,总结评价。以《遮罩动画》一课为例,做具体呈现。

关键词:程序性知识教学模型遮罩动画

程序性知识是关于认知活动的操作性和过程性知识,是关于学科问题解决、知识获取的规则或程序,是关于“怎么做”的知识,属于认知技能的范畴,其表征具有动态性。信息技术学科知识,因其本身的学科特点,大部分为程序性知识,因而需要有针对性的教学策略。笔者在长期教学实践中,尝试构建了信息技术学科程序性知识教学模型。下面,以学校六年级校本课程《遮罩动画》一课为例,做具体呈现。

一、情境导入,目标导学

(一)情境导入

本节课的内容是“Flash遮罩动画”,以上一单元“动画补间动画”的知识为基础。因此,笔者创设了“温故”的活动情境:展示一个名为“移动的小球”的动画,让学生思考其动画类型。学生很快说出该动画是“动画补间动画”。接着提问“如何制作动画补间动画”,并请学生上台演示制作的过程。学生的信息技术水平是存在差异的,因此,笔者在“温故”的学件(电脑中用于本课学习的文件夹)中提供了名为“制作动画补间动画”的微视频,为學习困难的学生提供帮助。通过“温故”的活动情境,帮助学生回顾制作动画补间动画的关键步骤,为遮罩动画的知识建构打下基础,以顺利导入新课。

(二)目标导学

教学目标是教学的出发点和归宿,支配着教学的全过程。“目标导学”环节分为两个层次:一是揭示本节课的教学目标,二是为学生的自主探究提供导学案(导学案将在后面的环节中具体阐述)。结合布卢姆的教育目标分类理论和信息技术学科的四维学习目标,通过分析“遮罩动画”的教学内容和要求,笔者设计了如下教学目标:(1)知识与技能。识记基本原理和关系,知道制作遮罩动画的步骤和关键;领会遮罩动画的基本原理,理解遮罩层与被遮罩层之间的关系。(2)过程与方法。通过制作与分析遮罩实例,掌握遮罩动画制作的关键步骤,加深对遮罩原理的理解。(3)情感态度与价值观。培养深入学习Flash动画的兴趣。(4)行为创新。学以致用,举一反三。

二、以例释义,讲练结合

“以例释义”中的“例”指的是学习任务,本节课为“任务1:探照灯”——制作探照灯遮罩动画;“义”指的是教学目标的核心,本节课为遮罩动画的原理及制作步骤。本环节采用从具体到抽象的设计思路:教师提供学习资源(学件、导学案、微视频等),帮助学生通过自主探究对遮罩动画产生感性认知;然后通过分析“例”,并结合实物教具,总结出“义”,帮助学生形成理性认识。

(一)对比思考

揭示教学目标后,笔者引导学生对比两个动画文件,发现这两个动画其实只相差一步:遮罩动画是以动画补间动画为基础的,即在制作完成动画补间动画后,设置遮罩层就可以了。维果斯基的“最近发展区”理论认为,学生的认知发展有两种水平:原有认知水平和认知发展水平。“动画补间动画”就是学生的原有认知水平,“遮罩动画”就是学生的认知发展水平。而“设置遮罩层”就是“最近发展区”。不管是“最近发展区”理论,还是建构主义理论、有意义学习理论,对于“学习”这个词都有一个共识:即学习不是灌输,而是学习者在各种学习支持下的意义建构过程。因此,笔者抛出“任务1:探照灯”学习任务,让学生在原有认知水平上自主探究,完成认知发展。

(二)自主探究

信息技术学科程序性知识的学习,需要给学生提供学习框架和学习资源的支持,而导学案就是学习支持的一种,可以起到引领学生学习的作用。“任务1:探照灯”的导学案内容如下:(1)打开学件中的动画制作文件“任务1:探照灯”。(2)新建图层,命名为“圆”。(3)在“圆”图层中,制作动画补间动画。(4)设置图层属性:右击图层“圆”,选择“遮罩层”命令。(5)测试影片。(6)保存文件。文件格式为Fla,名称为“×××+探照灯”。该导学案给出了学习的路径和方法,操作水平较高的学生可直接根据导学案制作出动画,而水平较低的学生可将导学案和微视频结合起来进行探究,从而完成任务。

(三)分析总结

学生探究完成后,对遮罩动画的制作有了一定的感性认识。笔者在此基础上,对任务1从图层属性、放置内容、动画类型、内容的显示、制作步骤等方面进行了分析(如下页图1),并结合教具(如下页图2)讲解遮罩动画的原理,归纳制作遮罩动画的关键步骤。

三、自主研学,合作解惑

(一)自主研学

“自主研学”是学生在学习目标、学习任务、学习资源引导下展开的自主学习。在学生自主研学之前,教师需要对任务进行分析,引导学生思考研学过程中可能出现的难点问题及解决思路。如“任务2:彩虹文字”的问题有:该动画会用到哪些元素?图层数量是多少?哪个图层里需要做动画补间动画?哪个图层做遮罩层?……由此,帮助学生进一步理解遮罩的原理,熟悉遮罩动画的制作步骤。在学生自主研学的过程中,教师需要时刻关注学生的反应,捕捉学生可能出现的问题,如补间动画不成功、文字不是彩色的等,加以适时的引导和点拨。

(二)合作解惑

“合作解惑”是学生在自主研学基础上展开的合作学习:同伴之间互帮互助,共同解决学习中的困惑。通过合作解惑,操作水平高的学生帮助操作水平低的学生纠正错误,并在“教”同伴的过程中,自己更加透彻地理解知识,逐渐养成合作互助的精神。通过合作解惑,也改变了在非小组合作学习中教师“教不过来”的状况,从而将教师从“挨个教”的状态中解脱出来,提高了课堂教学效率。

四、反馈提升,总结评价

(一)反馈提升

“反馈”即检测学习任务的完成度。在信息技术学科常规课堂中,教师多采用指名学生上台演示的方式,来检测学生的任务完成情况。在本节课上,教师除了采用指名学生演示的方式外,还通过网络问卷的形式,了解学生的任务完成情况。另外,教师在学生自主研学的过程中,应注意观察学生的生成,以对学生的掌握情况做到心中了然,并做出有效的反馈和引导。

(二)总结评价

“评价”是在以教学目标为依据,运用可操作的科学手段,对教学工作诸多方面因素的测量、分析和评定的基础形成的价值判断。总结评价是一节课不可缺少的部分,是与学习目标、学习重难点、学习任务的呼应。好的总结评价可以使学生把所学知识与原有知识进行关联,并纳入已有的知识体系中,从而帮助学生建立起知识网络。

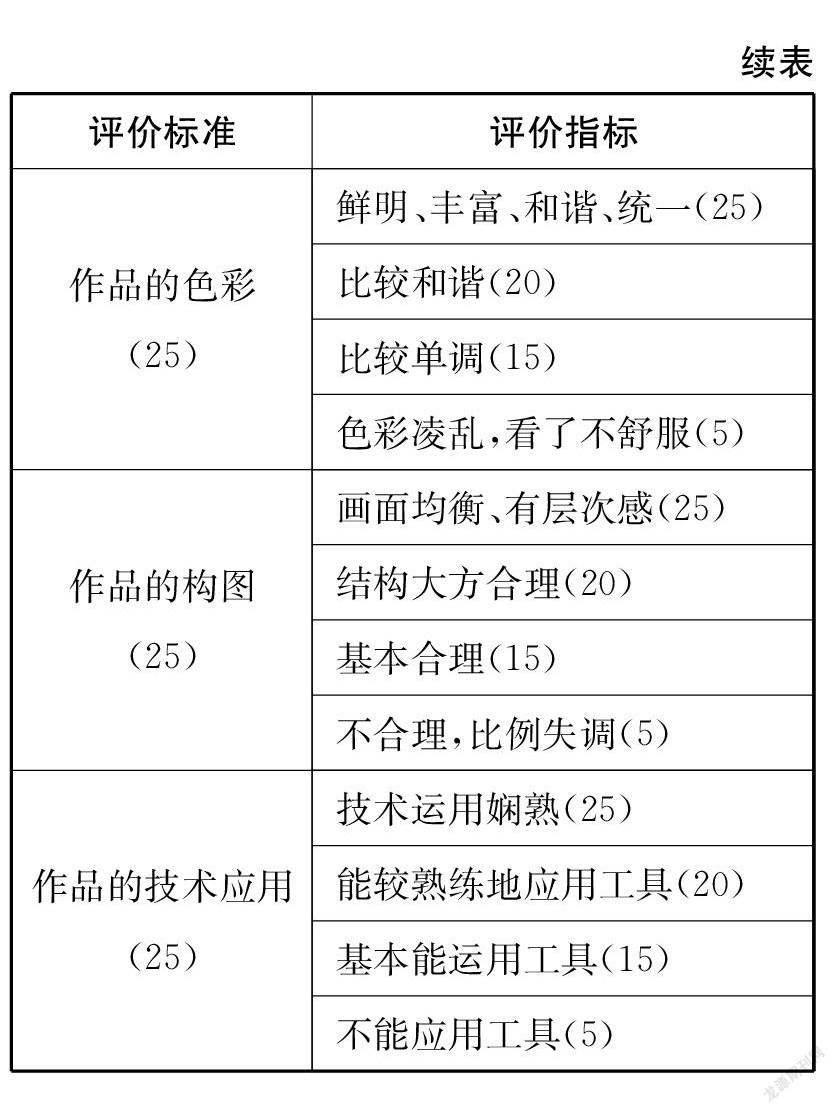

本节课的评价分为两部分:作品评价和答题。作品评价分为自评、他评和师评。自评即学生根据“自我评价量表”(如表1)为自评价标准评价指标作品的创意

(25)富有想象力(25)有一点想象力(20)中规中矩(15)抄袭他人(5)续表

评价标准评价指标作品的色彩

(25)鲜明、丰富、和谐、统一(25)比较和谐(20)比较单调(15)色彩凌乱,看了不舒服(5)作品的构图

(25)画面均衡、有层次感(25)结构大方合理(20)基本合理(15)不合理,比例失调(5)作品的技术应用

(25)技术运用娴熟(25)能较熟练地应用工具(20)基本能运用工具(15)不能应用工具(5)己打分;他评是由小组同伴或小组长根据评价量表进行打分;师评是学生作品上交后,教师进行打分。答题通过软件进行,题目由教师事先设置,答案由软件自动判断对错。

参考文献:

[1] 赵顺英.学科领域知识学习中程序性知识水平对初中生数学问题表征策略的影响[D].广州:广州大学,2013.

[2] 马睿.微视频支持下的导学案模式在高中信息技术课程中的应用研究——以高一《信息技术基础》为例[D].兰州:西北师范大学,2014.

[3] 吴锋.中学信息技术教学评价[J].新课程学习(中),2012(7).