科艺整合学习活动的过程及其对儿童创造性思维的促进

2019-09-10陈晓芳

[摘 要] 为了探究儿童科学与艺术整合学习活动的过程及其对儿童创造性思维的影响,本研究对北京城区272名4~6岁儿童的科学与艺术整合学习活动进行观察,结果发现此种活动通常会经历“融入审美感觉的问题提出—贯通审美知觉的推测猜想—渗透审美想象的行动验证—汇集审美创造的方案达成及评议”四个阶段,是儿童由情境引发的解决问题的心向,在教师的支持作用下,实现感性与理性、情感与逻辑联系,内在思维与外在行动联合,将儿童的设想变为现实的过程,该过程能够显著提高儿童的学习兴趣,改善儿童的学习方式,由此促进儿童创造性思维发展。教师在日常教育教学中应善于关注儿童“问题导向经验构架”的形成,引导儿童理性和感性力量的流动与平衡,帮助儿童创造性地处理生活和学习中的问题。

[关键词] 科学;艺术;科艺整合;学习活动;创造性思维

一、问题提出

科学与艺术在古代是自然融合的,随着近现代文明的发展,尤其到了15世纪西方文艺复兴以后,科学与艺术才日渐分离。赫胥黎说:“那些单凭推理能力进行研究的东西归入科学的领域;所有可以感知的能激起我们情感体验和审美的东西,归入艺术的领域。”[1]鲍姆嘉通认为,人的认识可分为感性认识与理性认识两个部分,艺术是感性认识,科学是理性认识,感性认识与理性认识是对立的;黑格尔也认为“科学和艺术很少有共同之处”。[2]自此,科学和艺术已经俨然被人们视为两个不同的领域,基本上互不贯通甚而是对立的。查阅多种世界文献库可知,多年来受此观念的影响,把科学与艺术进行整合的研究确实较少。而我国一些学者的研究也发现:当前国内很多学校、幼儿园、儿童培训机构,撇开儿童学习的“整体性”特征不顾,科学和艺术教育各行其是,并分别被当作了向儿童进行知识传授和技能训练的手段,这一做法造成的后果是儿童的理智和情感割裂、理性与感性分离、逻辑与形象脱钩;[4]儿童的想象力、创造力得不到很好的发挥和培养,限制了儿童的全面发展;[3]同时,不同的知识、观念在儿童那里得不到融合迁移,却而相互抵消甚至产生冲突,在限制创造力发展的同时, 也限制了知识本身的发展,[5]这无疑对整个社会的创新发展和人类文明的进步是很不利的。因而,打通科学与艺术的隔阂,对儿童科学与艺术整合的学习进行研究,在这个需要创新的时代尤为重要。

众所周知,儿童的科学与艺术学习确有其不同的目的、过程和方法。科学学习的目的是对自然事物的普遍、客观真理的探究;艺术学习的目的是对周围事物(包括自然和人文)的情感、态度的主观表达。[6]科学学习是由于儿童 “解决问题”的需要而发动,主要是“发现并提出問题—分析并预测结果—通过行动寻求验证—问题解决”环节组成的“问题探究”的过程。[7]观察、比较、选择、判断、操作、探究、推理预测、实验等是其主要学习方式,[8]并更多和人的分析、归纳思维联系在一起,是对事物之间递进、因果、转折、矛盾关系的客观规律的探索过程,具有严谨逻辑与渐进推理的特点;而艺术学习是基于儿童情绪情感的表达和宣泄的需要,由潜意识层面存在的“具有吸收性张力结构的审美先在图式”发起或发动,[9]主要是“审美感觉—审美知觉—审美想象—审美创造”的“审美表征”过程,视听感觉、模仿、幻想、直觉体验、知觉通感、联想想象、灵感、顿悟等是其主要学习方式,更多和人的直觉思维、形象思维联系在一起,具有先天性、创造性的特点。

然而,儿童的科学与艺术学习又是可以有机结合的。儿童的“诗性”逻辑、“泛灵”的眼光以及常“以自身夺他物”的认知特点,是儿童科学与艺术整合学习的精神前提。儿童在科学与艺术学习中,左右脑的细胞同时工作的原理是儿童科学与艺术整合学习的物质基础。赫胥黎也说:“世界上许多事物不可能简单地归为一类或只有一种属性,我们无法立即判断哪些属于纯科学,哪些属于纯艺术。我们首先是为学生提供观察事物的方法……其次是分别以科学或艺术的形式,或者以科学与艺术相结合的形式给青年提供学科知识。”[10]艺术以一种可视化的语言将科学呈现给世界,提供更具实践性与可读性的理解,使得科学更贴近人类生活,促使两者之间的关系更加紧密,而科学技术渗透于艺术创作的每一个细节。”[11]旦斯通将科学和艺术学习之间的关系描述为两种发现真理的方式,它们是协调一致的,并且在理性的逻辑性和感性的想象力达到平衡时处于最佳状态,即可以促进包括创造力在内的儿童各种能力的全面发展。我国科学家钱学森、李政道也认为艺术的感性与科学的理性相结合,是人类创造力形成的重要因素。[12]黄海涛等人的实验研究表明,科学与艺术整合的学习,不仅对儿童创造力提高的促进效果显著,而且在 “发现问题和规律的能力”“独创性”“完成任务的能力”等方面比分领域学习成效更凸显。[13]瓦特斯和戴兹曼的研究也证明,提供科学与艺术整合学习的机会不仅可以培养儿童对自然现象的基本理解和过程技能,例如观察、推断和探索,对儿童包括创造力在内的诸多方面能力的发展也具有重要意义。儿童天性爱艺术,艺术学习的过程既有赖于审美感知、审美想象、审美创造等感性思维过程,也离不开比较、选择、判断、推理与预测等理性思维过程的支撑;同时,艺术的学习方式由于其松散性、活泼性、跳跃性、突发性特点,也可以随机地渗透科学学习过程的每一个环节。[14]一些研究也发现,观察、沟通、比较、测量、组织是儿童早期科学和艺术整合学习过程的共同技能。[15]

但是,儿童的科学与艺术整合的学习经历了怎样的过程?其中起关键作用的要素是什么?它们是如何促进创造力发展的?以上研究均没有给我们提供明确答案。本文的重点即探究儿童科学和艺术整合学习过程的基本阶段以及组成这些阶段的要素之间如何相互作用,进而促使儿童创造性思维乃至创造力发展的。

根据比格斯等人“3P(Presage、Process、Product)学习过程模型理论”中 “学习兴趣、学习方式是儿童学习过程的基本要素”,以及 “学习阶段由儿童根据不同的学习任务,运用多种不同的学习方式有机组合而成”的观点,[16][17]我们假设,科学与艺术整合学习活动中,儿童在教师适当的支持下,科学学习“发现并提出问题—分析并预测结果—通过行动寻求验证—问题解决”的“问题探究”过程与艺术学习“审美感觉—审美知觉—审美想象—审美创造”的“审美表征”过程有机互动,相互穿插,形成了“融入审美感觉的问题提出—贯通审美知觉的推测猜想—渗透审美想象的行动验证—汇集审美创造的问题解决”四个阶段。儿童在经历这层层推进的四个阶段以后,提高了学习兴趣,改善了学习方式,获得了创造性思维及各方面能力的提升。其中,第一阶段主要由观察、倾听、提问、探究性操作的学习方式组合而成;第二阶段主要由比较、选择、判断、讨论、推理预测等方式组合而成;第三阶段主要由分工与合作、模仿、联想与想象等方式组合而成;第四阶段,主要由扮演与表演、争论与辩驳、记录、描述的学习方式组合而成。在这四个阶段中,艺术的直觉体验、情感联结、灵感顿悟、想象以及创造,[18]帮助儿童开阔思维,不断有新主意、新想法,并对科学探究保持一贯的热情;科学的连贯、精确、有序和方法,[19]使儿童能够洞察、分析事物的“本质”,以致想象不会偏离现实太远。最终使得儿童在一个充满自由想象和无限创造,同时又不断寻求与客观现实规律磨合的学习过程中,实现了“想象”和“现实”的协调接洽,最终帮助儿童把“想象变为现实”。这一学习过程,使儿童的感性与理性、情感与逻辑结合起来,内在思维与外在行为联系起来,并以此获取了对周围世界的经验、认识、情感,在促进创造力发展的同时,养成了对自然、自身、社会的关注、热爱和敏感度。因而,科学和艺术整合学习的研究,也是促进儿童“智商”和“情商”协同统一,促进儿童创造性思维发展的路径探究。[20][21]本研究拟开展一项教育干预实验,以验证“四阶段”构想是否成立,同时考察其对儿童创造性思维的影响。

二、研究方法

(一)研究对象

根据目的取样原则,选取北京8家幼儿园的32个班级272名4~6岁儿童为观察对象。其中,北京西城2所,东城2所,海淀2所,朝阳1所,丰台1所。这些幼儿园均是北京市级示范幼儿园,公办办学体制,且均有科学教育或艺术教育传统课程特色,自愿拓展课程研究领域。其中,实验班139人,非实验班133人[男140人,平均年龄5.26岁(SD=0.40);女132人,平均年龄5.42岁(SD=0.43);总体平均年龄5.34岁,(SD=0.415)]。教师64人,均为女性,平均年龄30.04岁(SD=4.02),平均教龄9.26年(SD=2.40)。均为区级以上骨干教师。

(二)研究工具

1. 运用陈晓芳等人研发的“学习兴趣”观察表:包含心情愉悦、神情专注、行动积极、提问积极、坚持完成5方面表现的维度指标;“学习方式”观察表:包含观察、倾听、探究性操作、讨论、提问、讲述、选择、比较、判断、推理预测、争论与辩论、直觉体验、模仿、扮演与表演、分工与合作、联想与想象16个行为观察维度指标。此为成熟观察表,具有较高的信效度。[22][23]

2. 创造性思维测量工具:以“托兰斯图画测验”为模板,根据我国学前儿童的特点修订而成。“托兰斯图画测验”基于创造性思维是发散思维的理论假设,从“流畅性、变通性、新颖性和精致性”4个维度考察被试发散思维的特点。由3个图画测验构成:第一个测验呈现一个蛋形图,让被试在以一个蛋形图为基础的纸上画出富于想象的图画,并给自己的图画命名;第二个测验提供10个由简单线条勾出的未完成的抽象图形,让儿童完成这些图形并命名;第三个测验是提供30个圆圈(或30条平行线),让被试以此为基础画出各不相同并富于想象的画并给其命名。给出详细的操作步骤、指导语、评分细则。测试时,教师需根据现场情况和幼儿实际理解能力,力求使用游戏化的指导语,使儿童喜欢测试的过程。该测验是目前全世界范围内从幼儿园到高中应用最广泛的创造性思维测试,具有较高的信度和效度,其信度在0.80~0.90之间,其复本及分半信度在0.70~0.90之间,这些信度指标均在可接受的范围内。托兰斯所做的12年的追踪研究表明,在创造性思维测验中得分高的学生,12年后其在工作中仍然表现出较高的创造力。

(三)研究程序

1. 前测。2017年9月~10月期间,在实验幼儿园分别选取小、中、大年龄段各1个自然班级为实验班,1个自然班级为对照班。由大学老师、教研员、幼儿园市级以上骨干教师组成的团队成员,用以上观察工具分别对实验班和对照班各10~20名随机抽取的儿童进行学习兴趣、学习方式、教师指导行为、创造性思维的前测。前测结果表明,7所幼儿园儿童在学习兴趣、学习方式、创造性思维方面无显著差异。其中1所幼儿园实验班和非实验班幼儿在创造性思维的精进性方面有显著差异,非实验班幼儿明显高于实验班幼儿,后做了微调处理。

2. 教育干预。

①加大实验班老师课程设置自主权。课题研究组专家与实验班教师共同设计科学与艺术整合的系列学习活动方案在实验班使用。這些方案以项目活动的形式开展,成为实验班幼儿近期的日常学习活动(时间约4~6周,每学期开展2~3个这类项目)。

②改善实验班课程实施模式。针对儿童学习的现状问题,改善过去自由、区域、集体活动内容零散、割裂的状况,把自由、区域、集体活动按内容的一贯性有机联系起来,通过多次的情境变化和变式练习,让儿童围绕一个具体的研究项目,经历长期、连续、螺旋渐进的学习过程,[24]这些过程包含了如上“科艺整合学习的四个阶段”。增加自主性区域活动在实验班儿童科学与艺术整合学习活动中的时间比重,使儿童有更多运用观察、提问、讨论、探究性操作、分工与合作、联想和想象等“深层学习方式”的机会。教师则更多采取有效的支持策略,主要包括观察、倾听、开放性提问、提供素材、角色扮演等,支持儿童的“深度学习”。[25]以舞台剧《熊猫百货商店》为例,孩子们被《熊猫百货商店》的“绘本”故事吸引,提出要把它演成一个舞台剧的设想,“在哪儿演”“如何演”的问题随之产生——融入审美感觉的问题提出阶段;接着,孩子们根据自己的原有经验,设想用什么材料搭建、舞台背景如何装饰、空间如何摆布、什么角色穿什么衣服等——贯通审美知觉的推测猜想阶段;然后开始确定舞台地点、搭建舞台、调配灯光和音响、分配角色、服装道具设计制作等——渗透审美想象的行动验证阶段;最后,开展戏剧情景、情节表现,角色互动与表演及评议等,最终完成整个戏剧表演的活动——汇集审美创造的方案达成及评议阶段。此过程,儿童不仅要调动科学思维及其学习方式,在遵循“问题解决”规律的基础上,不断地计划、尝试、改进,还要调动艺术思维及其学习方式,最终使“设想”变为“现实”。而对照班则还是按照幼儿园原有课程实施模式,不做任何教育干预。

3. 后测。2018年12月~2019年1月,由原观察团队成员对各园实验班和对照班儿童进行再一次的观察与数据收集,对比儿童学习兴趣、学习方式(尤其是深层学习方式)、创造性思维方面的变化。

(四)数据收集与处理

以儿童活动的现场观察和活动录像回放为获取学习兴趣、学习方式数据的基本方法。[26]首先,对观察者进行观察程序记录及评分方法的培训,要求观察者采用一分钟间隔时间取样法对儿童在科艺整合活动中表现出的学习兴趣、学习方式的各维度指标进行总时长为180分钟的观察和记录,得到每个孩子180分钟学习活动中各维度指标的累计频次数据,再用Excel转换成频率数据。在获取儿童创造性思维数据时,要求评分者严格按照“TTCT”规定的评分标准和方法程序进行,由三位评分者对同一儿童的三个作品的四个维度分别评分,取三位评分者的平均分。后测数据将转换为5点计分:将后测创造性思维数据根据每个变量的最大值和最小值的差,平均分为5段,依次记为1分(很低)、2分(较低)、3分(一般)、4分(较高)、5分(很高);学习兴趣、学习方式频率数据也将转换为5点计分,频率为0记为1分(没有或很低),频率大于0则根据其最大值和最小值的差,平均分为4段,依次记为2分(比较低)、3分(一般)、4分(比较高)、5分(很高)。用Mplus软件对所得数据进行验证性因子分析、四阶段模型拟合、结构方程模型拟合。

三、研究结果与分析

(一)前、后测信效度

前测数据观察总表,学习兴趣、学习方式、教师支持行为观察分表的α系数在0.647~0.890之间(>0.500),KMO检验值等于0.670,Bartlett球形度检验的P值等于0.000(<0.05),抽取了特征值大于1的因素10个,解释的总变异量为63.997%,表明观察表具有较稳定的信、效度。后测数据观察总表的α系数是0.766,学习兴趣ɑ系数是0.596,学习方式α系数是0.646,教师支持行为α系数是0.578,创造性思维α系数是0.864,均大于0.50,信度较高。另外,由于本表经过一线教师、教研员、行业专家的“三角互证”,因而内容效度稳定,本文主要用验证性因子分析的方法测量结构效度。

(二)科学与艺术整合学习过程干预效果检验

1. 实验班儿童前、后测结果比较。

對实验班儿童在学习兴趣的5个方面、16种学习方式、创造性思维的4个维度的频率数据进行描述统计、相关样本t检验和差异检验。其中,统计检验差异显著的维度指标如表1所示。

相关样本t检验结果发现,在后测中学习兴趣的心情愉悦、行动积极、提问积极、坚持完成(ts<-1.99,ps<0.05)维度上明显高于前测,并更多运用观察、提问、讨论、推理预测、直觉体验、分工与合作、想象与联想7种“深层学习方式”(ts<-3.52,ps<0.001),在创造性思维的流畅性、变通性、独创性、精进性(ts<-5.18,ps<0.000)四个方面比前测时均有较大幅度提升。

2. 非实验班、实验班后测结果比较。

后测中对非实验班、实验班儿童在学习兴趣的5个方面、16种学习方式、创造性思维的4个维度的频率数据进行描述统计、独立样本t检验和差异检验。其中,统计检验差异显著的维度指标见表2:

独立样本t检验结果发现,在后测中实验班儿童比非实验班儿童在学习兴趣的心情愉悦、行动积极、提问积极、坚持完成(ts<-2.04,ps<0.05)维度上明显高于前测,并更多运用观察、提问、讨论、探究性操作、比较、判断、推理预测、直觉体验、分工与合作、想象与联想10种“深层学习方式”(ts<-2.14,ps<0.05),在创造性思维的流畅性、变通性、独创性、精进性(ts<-4.76,ps<0.001)四个方面比前测时均有较大幅度提升。

(三)要素关系分析

1. “四阶段”模型的验证性因子分析。

我们通过Mplus对评分数据进行验证性因子分析,发现我们建构的“四阶段”模型拟合系数可接受,TLI(0.902)和CFI(0.931)均大于0.9,SRMR(0.042)和RMSEA(0.041)均小于0.08,表明模型可接受。

从学习阶段模型的内在质量验证结果来看,模型估计的参数值达到极其显著差异。因素负荷值大多在0.30~0.74之间。从总体看,“科艺整合学习四阶段”模型的内在质量较佳。从模型的外在质量验证结果看,模型的主要适配指标均达标,表示理论假设模型与实际数据基本切合,“科艺整合学习四阶段”模型的外在质量较好。从验证性因素分析的结果来看,“四阶段”模型较好地反映了各观察指标,并与数据能够较好地契合,这一结果表明,“四阶段”模型具有较好的构想效度。由图1可以看出,f1和f2的相关系数是0.898,f2和f3的相关系数是0.343,f3和f4的相关系数是0.839,并且P均小于0.001,说明这四个学习阶段相互关联。

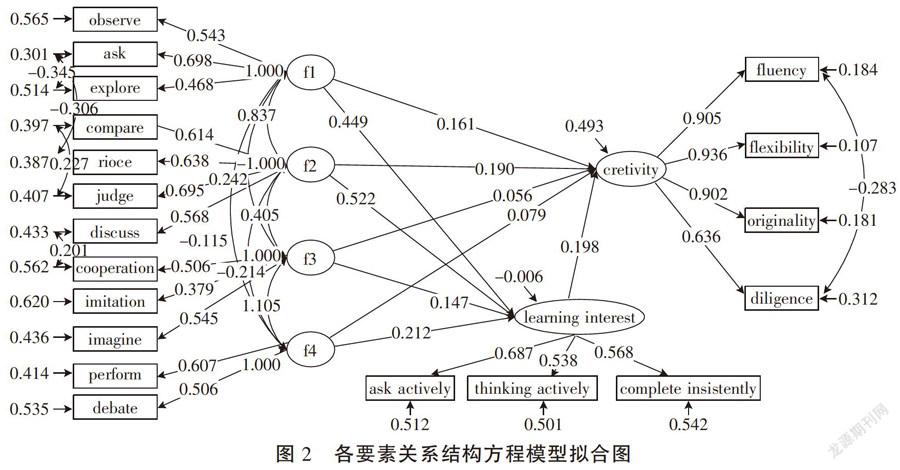

2. 结构方程模型拟合。

删除了一个载荷特别小的项“推理预测”(infer,0.195)后,通过Mplus建构四个学习阶段、学习兴趣、创造性思维之间的结构方程模型,发现模型拟合系数可接受,TLI(0.901)和CFI(0.924)均大于0.9,SRMR(0.059)和RMSEA(0.052)均小于0.08,表明模型可接受。

由图2模型结果显示,f1、f2、f3、f4与均与儿童创造性思维显著相关(rs>0.056<0.190,ps<0.01),并通过影响儿童的学习兴趣(rs>0.147<0.522,ps<0.01),间接影响创造性思维水平(r=0.198,P=0.001)。同时,四个学习阶段出现的频率越高,学习兴趣越高,创造性思维水平也越高。

但是,本研究是观察者通过对儿童的行为观察解读来获得数据,这一过程受观察者的主观评判的制约,可能会产生一些误差;同时,由于数据来自儿童学习的真实情境,而非实验室控制情境,因而除了我们研究所涉因素外,也受情境中其他不可控因素的干扰。另外,由于效度等因素制约,实证模型每一个阶段的学习方式是不能重复的,这与儿童现实的学习情况有些出入,儿童实际学习的状况是非常复杂的,有些学习方式,如观察、倾听、讨论、联想与想象等,可以在每一个学习阶段反复运用,这也是我们用数据进行模型建构来说明复杂的教育过程问题本身存在的缺陷和本研究的不足所在。

四、讨论

(一)“科艺整合学习四阶段”满足了儿童好奇、好问、好动、好玩、好探究的天性,促进了其学习兴趣的提高

经历“科艺整合学习四阶段”后,儿童在学习兴趣的心情愉悦、行动积极、提问积极、坚持完成几方面获得了显著提升的研究结果表明:在问题提出阶段联合儿童的审美感觉,让儿童有更多机会去感受外界事物的形状、线条、光线、色彩、声音、气味、冷热刺激等信息,其与人体正常的感受性相适应,从而形成生理的快感和初级的美感。儿童因为美感和快感的刺激,对环境中的一些现象和问题进行选择性注意,发现了已有经验和现实之间的分歧,即产生一种了解问题、解决问题的心向,引发了学习兴趣。贯通审美知觉的推测猜想阶段,使儿童在情感的调节作用下,将已有的经验、情绪、兴趣、意志融入对当下问题对象的知觉当中,在联觉作用下,自觉运用比较、选择、判断、推理和预测、讨论等学习方式,对问题的结果、条件之间的关系做出推测性论断和假定性解释和推理。[27]这一阶段,儿童感性和理性的进一步结合,推动了思维的流畅性和学习兴趣的延展。渗透审美想象的行动验证阶段,给予了儿童更多“异想天开”的自由思考并在现实中发现和建立联系的机会,并且行动验证过程满足了儿童好动、好模仿的天性,他们乐此不疲,乐在其中,因而会投入大量的时间、精力和脑力。[28]汇集审美创造的方案达成及评议阶段,儿童通过语言描述、图形或符号记录、操作过程展示、戏剧表演等方式对行动验证的结果做出观察、反思解释,或去评议别人的成果,引起儿童对自己的学习过程及学习结果的进一步思考,体会学习的成功带来的愉悦,最终在完成自己的意愿和目的中积极动脑、积极行动,克服困难,完成任务。

(二)“科艺整合学习四阶段”改善了儿童的学习方式,促进了其深度学习

儿童在科学与艺术整合的学习活动中,运用观察、提问、讨论、探究性操作、比较、判断、推理预测、直觉体验、分工与合作、联想与想象等多种“深层学习方式”的频率显著提升的研究结果表明:“四阶段”学习,改善了儿童的学习方式。“深层学习方式”是指那些倾向于智慧运用和问题解决的学习方式,已经被大量研究证实具有高质量的学习结果并获得积极的情感。[29]“四阶段”学习过程,从开始就让儿童面向真实生活环境,充分利用感知觉在环境中发现问题,到通过审美直觉、联觉与逻辑推理的联合作用,开始深度加工环境信息,再到规划设计与行动验证过程中,深度理解对象的复杂含义,主动建构个人经验框架并有效迁移应用在真实情境中解决问题,最终通过对学习过程的反思及方案達成效果的评议,促进了儿童全面学习目标的达成和高阶思维能力的发展,因而其属于“深度学习”的范畴。同时,“四阶段”学习过程,根据儿童好奇心强的特点,不断提出问题、引申问题,制造悬念,使儿童处于一种“心求通而未达,口欲言而未能”的心理缺口状态,通过改组和迁移原有经验,于解决问题的过程中获得策略性和程序性经验,并在把设想变为现实的过程中,获得“完满”的心理体验。在此过程中,儿童不仅仅是学习的“参与者”,更是他所学东西的 “创造者”。[30]

(三)学习兴趣的提高与学习方式的改善促进了儿童创造性思维发展和创造力提升

图2中,学习兴趣、学习方式对创造性思维有显著推动作用的结果表明,儿童在科学与艺术整合的学习情境中,周围自然、丰富而又充满矛盾性的环境和事物引发了儿童的兴趣,并引起了儿童“思维”和“行为”的“自我发动”,因而其注意力集中,行动积极而能够坚持完成,这是创造性思维产生的前提和动力,这一结果也与美国当代创造心理学家特丽萨的研究结论相同;[31]吉尔福得提出,创造性思维主要包含发散思维(divergent thinking)和聚合思维(convergent thinking)。儿童经历“科艺整合学习四阶段”,其设想与现实中的环境不断磨合,各种学习方式自由组合、相互作用,儿童内心潜藏的审美天性和自由想象的发散思维与批判性的、抽象的聚合思维相结合,促进了创造性思维的发展。国内学者金盛华(2010)等对国内72位具有原创性高水平创造成果的中国科学院院士和人文社会与艺术领域的杰出人士的研究也表明,有88.24%的被研究者认为内在兴趣对他们的创造性工作非常重要;[32]兰克和弗里斯等人认为自我发动(self-starting)、积极行为(proactive)和坚持性行为(persistent be-havoir)是创造力人格的关键。吉尔福得同时也指出,创造力与问题解决有极为密切的关系。由于“科艺整合学习四阶段”围绕“问题”而展开,彼此相连,每一个阶段互动的结果是下一个阶段互动的起点和动力。其本身具有的内在联系(见图1),使得儿童的学习兴趣能够随着“问题探究”过程中不断出现的新情况、新挑战而不断高涨,激发了儿童创造性思考和解决问题动机的不断深入;同时,这四个阶段中“科艺联合使力”,又使问题呈现的形式更加活泼多样,问题解决的过程更加富有自由和创意,儿童求知的动机和探究的兴趣不断增强,因而它的效果必然是使儿童保持一种灵活的心态,形成准备随时创新的学习态度。[33]斯滕伯格也指出,有创造力的个体不是自动地接受已被接受了的观点,而是愿意冒险去尝试新的观点,设想与过去有相当大差别的未来可能性。[34]儿童正是经历了“四个阶段”学习过程的不断转换,达成了“学与做”“思与行”“理性与感性”“科学与人文”的接洽统一,积累了科学经验、艺术经验、跨领域经验。经验的多样化和相互联结促进新思想产生,也促成了儿童创造想象和现实问题解决定向的有机结合,在发展了观察力、记忆力、思考力、行动力的同时,多种经验整合迁移解决新矛盾、新问题的能力也增强,即儿童在“敢想敢为”的行动探究与实践过程中,获得了创造性思维和探究创造行为能力的提升。

五、教育建议

(一)关注儿童“问题导向经验构架”的形成

课题研究表明,儿童的学习方式与教师适宜的支持显著相关。[35]科学与艺术整合学习的每一个阶段,必须通过教师适宜而有效的支持,儿童的学习兴趣、学习方式才能获得最大改善。在第一阶段,教师需关注把自己的教育目标和内容“物化”在环境和材料中,通过设计有挑战的问题情境,提供丰富的能够调动儿童各种感官功能“富有美感又有内在联系”的自然、半成品材料、艺术品,同步唤醒儿童的多种感知觉,促使儿童自发“生疑”。第二阶段,教师应让儿童有机会(和时间)去探索自己的想法和思考事情,即使他们预想的答案似乎有些牵强。[36]此阶段教师放手,让儿童大胆推测猜想,自主“探疑”,是对儿童最有效的支持,因为创造力是一种以原创的方式面对特定问题的能力,也是一种从虚无中创造某种东西的能力,为了从虚无中创造一个实体,你必须首先为虚无留下空间。[37]第三阶段,教师应给予儿童更多思考线索、方法暗示、欣赏和鼓励,以促进新旧经验的整合,并教给儿童一些参与社会或群体实践的方式方法,支持孩子们自行“解疑”。第四阶段,教师支持儿童通过对成果的评议,在独立“释疑”同时,引发新的问题,对拓展其兴趣,促进经验、思维、情感的进一步交融与相互作用将起到关键作用。有研究表明,取得高创造性成就者大多具有多学科背景。[38]总之,教师要巧妙创设一些有悬念和挑战的情境,这些情境应分别着眼于事物的不同侧面,让儿童有机会链接不同领域的知识和经验,沿着“生疑—探疑—解疑—释疑”的线索链接起来,形成各个系列的“问题串”,在不断“探索—表达—再探索—再表达”的过程中,从依靠教师的支持解决问题到独立解决问题,[39]以此获得创造及各方面能力的提升。这里,经验是一种动态的不断变化的世界观,也是成功拓展和探索这个世界的能力,而不只是需要记忆的呆板的事实。[40]

(二)引导儿童理性和感性力量的流动与平衡

科学用规律来阐述自然世界的现状,而艺术则用感情来表达事物的永恒。科学启发着人们用批判的眼光看待周围世界,艺术则用包容的精神来对待世界,这即是理性与感性力量的平衡。这种平衡,“最终使他的情感已经被训练得完全服从强有力的意志,并成为良知的仆人;他已经学会去热爱一切美好的事物,也已经学会去憎恨一切邪恶,并像尊重他自己一样去尊重别人”。[41]可见理性和感性力量的流动与平衡,可以让儿童形成积极的人生观和世界观。其实,儿童的思维本身也是动作、形象、抽象的混合状态,儿童的经验往往既有童话式的审美特质,又有科学式的探寻因果的意图。学习本是一个多方面的过程,在这个过程中,思想、情感和行为均不是孤立发生的,而是一个统一的整体。儿童天生对美的敏感,为思想、情感和行动的融合提供了更多的机会;[42]同时儿童的审美能力和艺术技能对于发展其批判的、抽象的、想象力丰富的、合作和创造性的思维至关重要;[43]其身体触觉与感觉、思维、行为和环境之间也会形成一种结合,产生一种自由、释放、满足和完整的感觉,从而帮助其创造性地处理生活和学习中的问题。[44]但这一切,不是偶然发生的,它需要教师从关注自己的“教”到关注儿童的学,从关注“知识”到关注“经验”;[45]更加关注并理解每天不一样的真实的儿童,而不是书本上、理论中的刻板儿童形象,[46]因为只有当“童其为童”,他(她)才能在解决真正的生活问题的过程中增长智慧,增加才干,发展创造力。[47]

参考文献:

[1]任钟印.西方近代教育论选著[M].北京:人民教育出版社,2001:104.

[2]柳志红.幼儿艺术教育与科学教育的融合研究[D].南京:南京师范大学,2003:9.

[3][13]黄海涛.科学与艺术整合教育中幼儿创造力培养的实验研究[J].當代教育科学,2007,8(16):38-41.

[4]黄进.儿童科学教育与艺术教育的分裂及其综合[J].学前教育研究,2005(5):8-10.

[5]LOUS H. The arts, science, and the study of exceptionality[J]. Exceptional Children,1988,3(1):

60-65.

[6]HENNING S. Cerebral drawings between art and science: on gilles deleuze’s philosophy of concepts[J]. Theory, Culture & Society,2015(32):123-149.

[7]RALPH E, MARTIN, et al. Teaching science for all children[M]. ASIN: Allyn Bacon,1996:11-12.

[8]中华人民共和国教育部.3~6岁儿童学习和发展指南[EB/OL].(2012-10-15)[2018-10-15].

http://edu.people.com.cn/n/2012/1015/c1053-19269337-1.html.

[9]孔起英.论儿童审美与艺术行为的心理机制[J].南京师范大学学报(社会科学版),2003(1):95-100.

[10]赫胥黎.物竞天择适者生存[M].陈可,译.南昌:江西教育出版社,2012:85.

[11]STRODBERGT E. Art and science[M]. Abbeville Publishing Group,2015.101-120.

[12]李建盛.科学艺术真理[M].北京:北京大学出版,2009:38.

[14][23]陈晓芳.儿童艺术学习过程及教师指导策略研究[J].西北师大学报(社会科学版),2019(2):103-112.

[15]MORRISON K. Integrate science and arts process skills in the early childhood curriculum[J].Dimensions of Early Childhood,2012,2(1):31-40.

[16][30]BIGGS J B, TELFER B. The process of learning[M]. Tornoto: Prentice Hall of Australia, 1987:149.

[17][22][24][35]陈晓芳.学前儿童科学学习过程及其影响因素研究[J].教育探索,2019(2):21-28.

[18]WRIGHT S K. Assessment in the arts: is it appropriate in the early childhood years?[J].Studies in Art Education,1994,32(10):10-36.

[19][33]RONNY E. The interrelationships among science, art, and values: significance for advancing holistic excellence[J]. Journal of Secondary Gifted Education,2001,8(1):6-10.

[20]爱因斯坦.爱因斯坦文集(第1卷)[M].许良英,范岱年,等译.北京:商务印书馆,1976:284.

[21]戴维.论创造力[M].洪定国,译.上海:上海科学技术出版社,2001:123.

[25]徐慧芳.深度学习对集体活动和区域活动中幼儿使用科学学习方式的影响[J].教育科学,2019(2):29-35.

[26]刘占兰,等.中国幼儿园教育质量评价[M].北京:教育科学出版社,2011:115.

[27]CHOY J L F, O’GRADY J I. Is the study process questionnaire(SPQ)a good predictor of academic achievement?Examining the mediating role of achievement-related classroom behaviours[J]. InstructionalScience,2012,40(1):159-172.

[28]PAUL J S. Interest—the curious emotion[J]. Current Directions in Psychological Science,2008(4):

57-60.

[29]KEMBER D, BIGGS J, LEYNG D Y P. Examining the multidimensionality of approaches to learning through the development of a re-vised version of the learning process questionnaire with test[J]. The British Journal of Educational Psychology v. June,2004(7):261-279.

[31]AMABILE T M. Motivational synergy: toward new conceptualizations of intrinsic and extrinsic motivation in the workplace[J]. Human Resource Management Review,1993(3):185-201.

[32]金盛華.创新性高端人才特点[J].中国教育学刊,2010(6):5-10.

[34]STERBERG R J. Implict theories of intelligence, creative and wisdom[J]. Journal of Personality and

Sociel Psychology,1985(149):607-627.

[36]HEDDA S. From STEM to STEAM: how early childhood educators can apply fred rogers’ approach[J]. Young Children,2012,18(6)36-40.

[37]RONNY E. Freedom and creativity: an approach to science education for excellent students and its realization in the israel arts and science curriculum[J]. The Journal Secondary Gifted Education,2004,12(4):133-140.

[38]EISENBERGER R. Reward, intrinsic and extrinsic motivation and creativity[J]. Creative Research

Journal,2003,14(2/3):121-130.

[39]陈晓芳.学习的异化和回归:从建构主义和社会文化论视角[J].教育理论与实践,2019(19):55-59.

[40]BADA S O. Constructivism learning theory: a paradigm for teaching and learning[J]. IOSR Journal

of Research & Method in Education,2015,5(6):66-70.

[41]赫胥黎.科学与教育[M].单中惠,平波,译.北京:人民教育出社,2005:64.

[42]SUSAN W. Guiding learning processes in the integration of the arts[J]. Contemporary Issues in Early Childhood,2001,6(2):225-238.

[43]ALEXANDRA C, WENDY B. Preschool children, painting and palimpsest: collaboration as pedagogy, practice and learning[J]. The International Journal of Art & Design Education,2018,24(10):

1111-1123.

[44]VASILLIS T A P. Science and theatre education: a cross-disciplinary approach of scientific ideas addressed to student teachers of early childhood education[J]. Sci & Educ,2009,24(10):1115-1134.

[45]张斌,虞永平.基本立场的回归与内在本质的高扬:改革开放40年我国学前教育观念的流变[J]. 学前教育研究,2019(1):36-41.

[46]趙南.理解儿童的前提:承认儿童的不可完全被理解[J].学前教育研究,2019(8): 5-13.

[47]RIMA F. Dance and early childhood cognition: the isadora effect[J]. Arts Education Policy Reveiw 2017,6(3):172-182.

The Process of Children’s Integration Activities of Science and Art and Its Promotion of Their Creative Thinking

Xiaofang Chen

(Preschool Education School, Beijing Institute of Education, Beijing 100120 China)

Abstract: This study demonstrates the formation of the science and art integration learning process and the interaction between key elements, namely children, through the observation and data analysis of 272 4~6-year-old children’s science and art integration learning activities in Beijing urban area. Due to the situation-solving mentality caused by the situation, under the support of teachers, children will experience the four stages of “integrating into the aesthetic sense—speculative conjecture through the aesthetic perception—the verification of the pervasive aesthetic imagination—the achievement of the aesthetic creation plan and the four stages of the review link sensibility with reason, emotion and logic, and inner thinking and external action unite. During the process of making “imagination into reality”, it enhances the interest of learning, improves the way of learning, and promotes the development of creative thinking and even the improvement of creativity.

Key words: science, art, integration of science and art, learning activity, creative thinking