融合,让故事语文向深度学习漫溯

2019-09-10李霞

李霞

摘要:融合策略下的故事语文学习,是以语文学科为基点的跨学科学习,由多门学科教师互相协作,围绕一个主题,聚焦共同关联的知识而开展的跨学科学习。它以课堂和实践活动为载体,通过“跨——整——融——建”四步改变常态语文课堂结构,撬动学校的教与学凝固的讲授常态,实现全学科整体育人的功效。

关键词:融合 主题式 学习 故事

美国著名的心理学家贝特尔海姆发现,文学最适合于培育儿童的心智能力,能够使他们获得寻找生活意义和赋予生活更多意义的能力。而故事是儿童最喜闻乐见的文学形式之一,在小学现行语文教材特别是部编版教材中占有较大的比重,其带有口传文学的性质,有自身独特的体裁特征,不仅是一种文本表现形式,也是一种教学资源,更可以是一种教学形式。

融合策略下的故事语文学习,是基于课程整体育人,在儿童故事的驱动下,以语文学科为核心学科而开展的跨学科主题学习,由多门学科教师互相协作,围绕一个主题,聚焦各学科共同关联的知识、技能,以儿童喜闻乐见的故事为课堂教学的内容或途径,在听、说、读、写、演、画等多种过程中提升学生核心素养。

一、确立两大学习场域

融合策略下的故事语文学习,不是简单意义上的“1+1”的学科叠加,是学科之间的相容相通,且具有一定关联的逻辑关系。要以全学科的角度,深度解读故事在各学科教学中的价值,联结或整合不同学科的知识、技能,并与学生的经验和生活进行联系。教学时,我们要依据学情的需要统筹每学科所占课时和上课内容。

1.以课堂教学为基点

课堂是教育教学的主阵地和主渠道。融合策略下的故事语文学习以主题为轴,“语文+”学科线为明线,各类故事为隐线,助推各学科教学的高效进行,呈现螺旋式推进。学科线既指向基于语文学科课程标准中的一些关键素养,也指向跨学科的其他素养,如创造性思维、求异思维、合作与探究等。故事线则隐藏在教学的各个环节中,或是显性资源的师生共读文本;或是教学的“触件”,引发其他教学活动。

教师要善于根据教育教学实际需要,及时补充教学资源,重构课堂的结构和内容,并把这些落实到教学中。

故事《小毛虫》以童话的方式,借蝴蝶的生长过程阐述“万事万物都有自己的规律”。而教科版科学教材设有“动物的生命周期”一单元。语文教师在教学时融入科学微课,再现蝴蝶生长过程,让学生了解蝴蝶的“生命周期”,并根据蝴蝶的生長规律梳理文章的脉络“小毛虫—茧—蝴蝶”,促使学生深刻理解小毛虫“灵巧地从茧子里挣脱出来”时的不易。课后,学生搜集关于“生命周期”的资料,开展延伸实践活动“我们的一生”。主题融合式语文学习突破了语文学科的时空局限、学科界限,引导学生理解了何为“按事情发展顺序”梳理情节,巧妙地化解了学习难点——体味文章主旨“每个人都有自己该做的事”,同时丰富文本内容,对学生渗透了理想信念的教育。

2.以实践活动为支撑

陶行知的生活教育理论包括三个方面:生活即教育,社会即学校,教学做合一。生活是学习的第二课堂,融合策略下的故事语文学习,要善于引导学生将课堂学到的知识、方法、技能进行迁移,与生活联通。

根据实践内容的不同,实践探究的形式可以多样。如学习《六月二十七日望湖楼醉书》时,可以以个人的探究为主,教师补充诗人的创作故事,引导学生入诗境悟诗情,课后开展“诗配画”创作活动,以角色换位的方式,在想象中跨越时空丰富个人经历,用美术的线条、颜色在画面的构图中,体会古诗的“留白”和意蕴悠长;可以开展小组或全班的合作共学,通过查阅资料,了解苏轼一生“四次被贬”的坎坷经历,与同伴交流分享,绘制“苏轼被贬路线图”,感受其“乐观豪放”的精神内涵;可以请专业人士给予理论支持与帮助,请他们对苏轼的诗词、绘画、书法的艺术价值做个深入浅出的介绍,帮助学生丰富个人的真实体验。

二、发掘故事价值,生成学习的联结模式

1.跨——确定共通主题

融合策略下的故事语文学习,要充分发掘语文教材的自身价值所在,根据某一篇故事文本或某一类故事文本中潜在的空白点、发散点、联结点、拓展点,确定跨学科学习的主题,如根据部编版三年级下册《蜜蜂》一文,可开展围绕科学家达尔文的系列学习活动:带领学生一起搜集、遴选达尔文的其他故事;一起阅读《科学家小时候的故事》;观看关于达尔文的电影《造物弄人》,了解达尔文和女儿及进化论之间的故事,领悟达尔文对科学的执着与奉献。

主题还可以根据节日或纪念日来确定并提炼,如“年”“月”等,借助主题将知识、资源与活动等有机整合,进行学习的整体设计和架构。这些主题,在课堂上是呈“线性”或“块状”的,但是在主题融合式学习中是呈“放射状”的,由主题词入手,多维延伸触角,由课堂走向生活,让学生学会辩证地看待他人与世界,帮助他们走进自我内心,认识并成就自我,又能给学生以美的熏陶和感染。

2.整——整合学科目标

各个学科围绕共同的主题,从各自的学科视角出发,对本学科知识进行梳理、归类,寻找各学科知识、能力等的交叉地带,找到与主题相关联的知识点,结合本学科课标,确定本学科需要达成的小目标,进而在调整、优化原有目标后,整合形成重组后的跨学科总目标。此时的整合目标依然以语文学科目标的达成为关键点,各类故事依然是达成总目标的载体、策略或触发器。

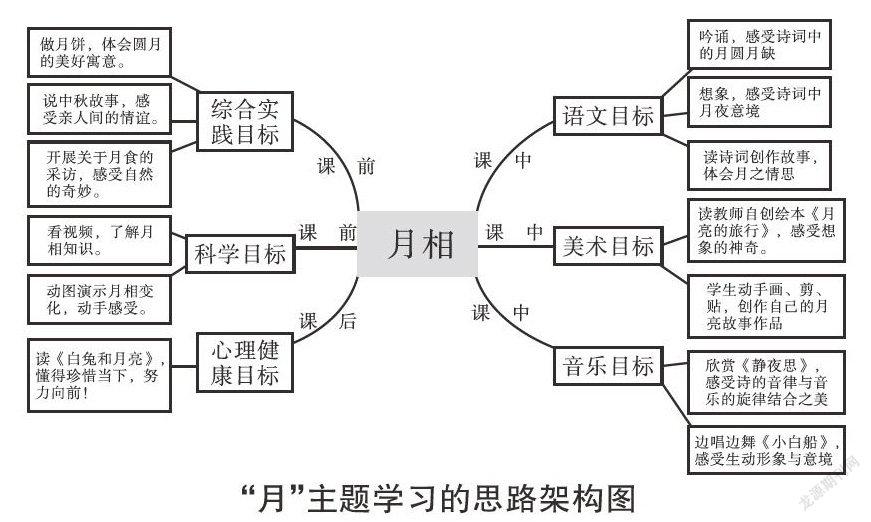

比如围绕“月”主题可以探究月球起源 、地质构造,也可以探究月相变化、人类探月等。根据四年级学生的现有知识储备和生活阅历,教师最终确定了“月相”这一核心词。 之后,各学科围绕“月相”展开学科目标的探究与解读,再统整、重组,确定语文、音乐、科学、英语、美术五科的整合。“通过月相变化,以吟月、唱月、读月、绘月,引导学生感受月之意象和哲思,培养学生跨学科的思维和创造性运用知识的能力”成了各学科整合后共同的教育价值所在。

3.融——融通学习内容

融合策略下的故事语文学习,以主题为轴心、以目标为统领,各学科的教学内容突破了学科边界,进行有机统整,融通共生。在学习内容的选择时,要注意各种知识储备的调动,特别是精选适合儿童又关联主题的故事性资源,既营造轻松愉悦的学习氛围,又让学习有了载体,保障了学习的深度。

执教部编版三下《赵州桥》一文时,教师以“桥是一种文化”“桥是一种智慧”“桥是一种设计”为目标,以传说故事《鲁班造桥的传说》来导入,激发学生的阅读期待;学习课文时,聚焦“坚固”“美观”,让学生动笔画,感受其设计美;再走入实验室,动手操作体验“拱形”的承受力之大;回到传说故事中来,质疑“鲁班造的桥为何会塌”,学生明白建筑的承受力……

隨着学习内容的改变,教师在这个过程中不再是单纯的设计者,而是课程的开发者,需要广博的知识与极高的综合素养。教师也是课程的实施者,需要指导学生在与生活相关联的情境中进行各种高阶思维的思考与探究。

4.建——建构学习流程

建构主义认为,学生是认知的主体,是意义的主动建构者。融合策略下的故事语文学习,学生通过主题下的“协作”“会话”,在故事资源的触发下,接受并消化各学科知识,进行主动的“意义建构”,获得新的认识和发现。学生学习的思维和探究的流程可分五步:主题创生——收集信息——消融并使用不同学科资源——获得新知和能力——迁移提升。

在探究的过程中,培养学生跨学科的理解、联结和迁移能力尤为重要,可以以学习形式的变化来激活思维的碰撞,如将学生个人思考和同伴合作、求助他人相结合;可以以学习过程的分层指导和分层达标来因材施教,让学生在安全、真实的氛围中投入学习。其中,故事是贯穿整个学习过程的触发器与助推器。根据学习目标,教师可挑选不同体裁、不同内容的故事文本;即便同一个故事文本在不同的学科,其讲述方式、价值考量也有不同。活动中所开展的采访、调查、动手操作等,则是正在发生的故事,这些丰富了学生的学习经历,从不同的角度激活了学生跨学科的思维和创造力。

教育家苏霍姆林斯基曾说:“教师如果不想方设法使学生产生情绪高昂和智力振奋的内心状态,而只是不动感情的脑力劳动,就会带来疲倦。”融合策略下的故事语文学习,基于本学科,又超越本学科,在故事的牵引与推动下横向勾连,纵向贯通,从不同的学科视角建构一个更趋逻辑化、结构化、更有价值的新知识体系;以无边界的大语文学习,实现全学科整体育人的功效,从而唤醒学生内心生命成长的力量。

参考文献:

[1]李欣欣.小学多学科主题式整合课程实施的困境与突破[J].中小学管理,2018(12).

[2]朱爱华.跨界整合,为儿童大成人生奠基[J].人民教育,2018(21).

[3]窦桂梅.窦桂梅与主题教学[M].北京:北京师范大学出版社,2006.

责任编辑:黄大灿