赵元任《新诗歌集》和声研究

2019-08-17肖桂彬

肖桂彬

从20世纪初的学堂乐歌开始,西方音乐已经开始对我国的音乐创作产生了影响,这种影响是在“中西合璧”情境下完成的,使学生在歌唱中潜移默化地受到西方音乐的熏陶和感染,是我国音乐转型的重要节点。

我国的专业音乐创作始于20世纪20年代,萧友梅、黄自、青主、赵元任等老一辈留洋作曲家,通过不同的途径学习了西方专业作曲技法,五四时期前后创作了我国第一批新型音乐作品,开辟了我国专业音乐创作的新纪元。此时的和声明显受到西方大小调功能和声的影响,在创作中,作曲家将西方成熟时期(古典与浪漫)功能性和声与我国富有民族特色的旋律相结合,创作出风格别致新颖的新音乐,对和声的民族化进行了有益的探索,否定“全盘西化”,力求体现“国人之精神”“民族之风格”,为和声民族风格化确立了风向标,赵元任就是其中重要的探索者。

赵元任(1892—1982),我国近代最早进入音乐创作领域的专业作曲家。1910年8月赴美康奈尔大学主修数学,选修物理和音乐课程,并于1914年创作了钢琴曲《和平进行曲》,是中国作曲家创作的第一首钢琴作品。1915年转入哈佛大学攻读哲学,选修了和声、对位、作曲等音乐课程,曾跟随美国音乐家希尔(E.B.Hill)、帕尔丁(W.R.Spaulding)、约斯东(E.Johnstone)、括尔斯(J.T.Quaries)和席福曼(S.P.Siwerman)学习作曲、和声及钢琴,1918年获哲学博士学位。1920年回国,在北京清华学校教授数学、物理与化学,期间创作了多部声乐作品。1928年由商务印书馆出版发行了个人作品集——《新诗歌集》,是其主要的代表作,其中1922年创作了六首:《他》《小诗》《过印度洋》《卖布谣》《秋钟》《劳动歌》;1925年一首:《织布》;1926年四首:《上山》《也是微云》《叫我如何不想他》《茶花女中的饮酒歌》;1927年两首:《瓶花》《海韵》。本文以赵元任《新诗歌集》中的14首作品为研究对象,梳理其中所运用的和声技法,总结作品中所体现的重要和声思维与技法特征。

一、对西方大小调和声的深化发展

《新诗歌集》主要采用五四时期胡适、刘大白、刘半农、徐志摩、周若无等人的新诗谱曲而成,体现了五四时期的文化精神风貌,具有舒伯特般的艺术歌曲风格特点。刚刚回国的赵元任,音乐思维还沉浸在西方音乐的语境中,其于1922年创作的《他》《小诗》《过印度洋》和《秋钟》四部作品,皆运用了西洋大小调体系进行创作,与开拓者萧友梅的音乐创作相比,和声又有了新的特点。

(一)调性扩张技法的运用

调性扩张是西方共性写作时期的重要和声技法,它是从自然音体系到半音化体系的重要途径,《新诗歌集》中,赵元任运用的调性扩张技法主要有以下三种方式:

1.通过离调手段进行的调性扩张

与同时期的萧友梅相比,赵元任运用大小调体系的创作更加规范,和声手法也更加成熟,正如作曲家本人所言:“外国人看不出来是哪一个人作的音乐”,在该作品中,常用的调性扩张手段是向属、下属等方向的离调进行。

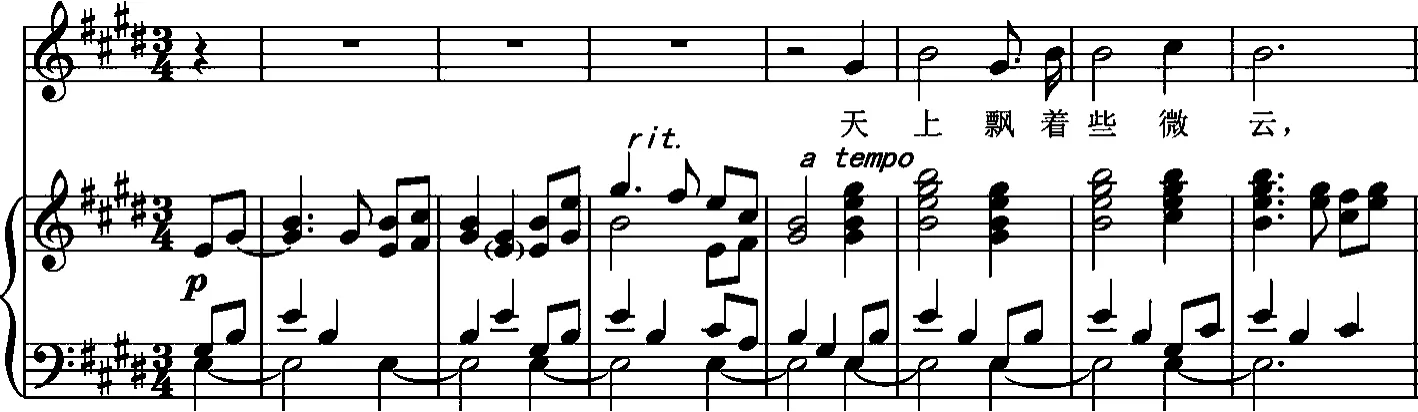

谱例1.赵元任《小诗》

谱例1选取了第一首歌曲《小诗》的末乐句,为表达诗词所表达的复杂情感,和声中出现了向下属和弦与拿波里和弦的离调进行,丰富的半音化进行,形成以d为中心的调性扩张。作者在《新诗歌集》的“歌注”中对自己在该作品中所运用的和声作了评价与解释:“末句,‘情愿’两字的和声法很可以做和声学学生的练习题。‘情’字的和弦有两种解释呐,是什么?这歌曲带一点Chopin 的小 c调 Prelude(Op.28,No.20)的意思”②赵元任编:《新诗歌集》,商务印书馆1928年,第60页。。整个作品演唱节奏较为自由,具有浓郁的浪漫主义风格。

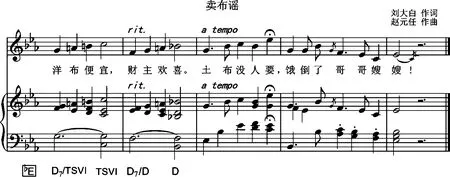

第四首《卖布谣》是其中比较著名的一首声乐作品,无论是旋律还是和声,中国五声化风格特点尤为突出。在借鉴西洋作曲技法方面,除了对拍子进行精心设计——运用混合拍子(5/4)以外,还在作品的后面部分运用了离调模进手段,对特定事物和人物形象进行细致刻画与描绘。

谱例2.赵元任《卖布谣》

谱例2摘自《卖布谣》的最后部分,系第四句的后两小节与结束句。例中的前两小节运用了离调模进技法——向VI级与V级的下行二度离调模进进行,正如作者自己在歌注中所言:“因为讲的是洋货,所以在和声方面也大用而特用起洋货来了”③赵元任编:《新诗歌集》,商务印书馆1928年,第60页。,可以看出赵元任的歌曲创作的一切从音乐表现出发,把“洋货”与“财主”的“外”形象地表现出来。

2.通过调式交替技法进行的调性扩张

除了运用离调手法外,在该作品中,赵元任运用了同主音调式交替技法进行调性扩张。

谱例3.赵元任《他》

歌曲《他》采用胡适的诗词谱曲而成,是由四个乐节构成的独立乐句形式,开始的和声建立在E大调的D7-T之上,柱式和弦织体形式,音乐律动感较强。谱例3是该作品的后半部分,1—2小节出现了向#f小调的离调,3—5小节则运用了同主音大小调交替技法,构成了e小调sIID9-7-t的和声进行,最后回到E大调,形成了以E为中心的调性扩张,表达了假想心上人遭人所害的担忧。本作品仍然体现了典型的功能性和声进行的特点,通过同主音调式交替、离调等和声手段,扩大调性的引力范围,将音乐推向更为复杂的半音化体系。

3.通过变和弦的运用进行调性扩张

在《新诗歌集》中,作曲家主要运用了重属变和弦与下属变和弦两种形式。

歌曲《小诗》模仿西方作曲技法,采用和声小调式写成。音乐从d小调的主和弦开始,在属和弦上半终止;第二句从属二和弦开始,先向下属离调进行,接着向下属组变和弦——拿波里和弦离调,后接入终止四六和弦、属七和弦并完满终止在主和弦上。第二句运用了离调和下属变和弦两种方式进行调性扩张,将音乐带入更为复杂的半音体系(可参考谱例1)。

另外,在《秋钟》和《海韵》两首作品中,赵元任主要运用了重属变和弦(降低三音的重属导七和弦)。作曲家运用该和弦的目的除了增强和声功能与色彩以外,最主要的目的是转调:通过前调降三音的重属导七和弦转变为后调的属七和弦(或反之),转入上、下小二度关系调性(可参考谱例 4、5)。

4.娴熟的转调技巧

赵元任前期的音乐创作中对和声的运用更加规范,在萧友梅作品中鲜有的转调技巧却在其笔下生辉,显示出其熟练的和声转调技巧。

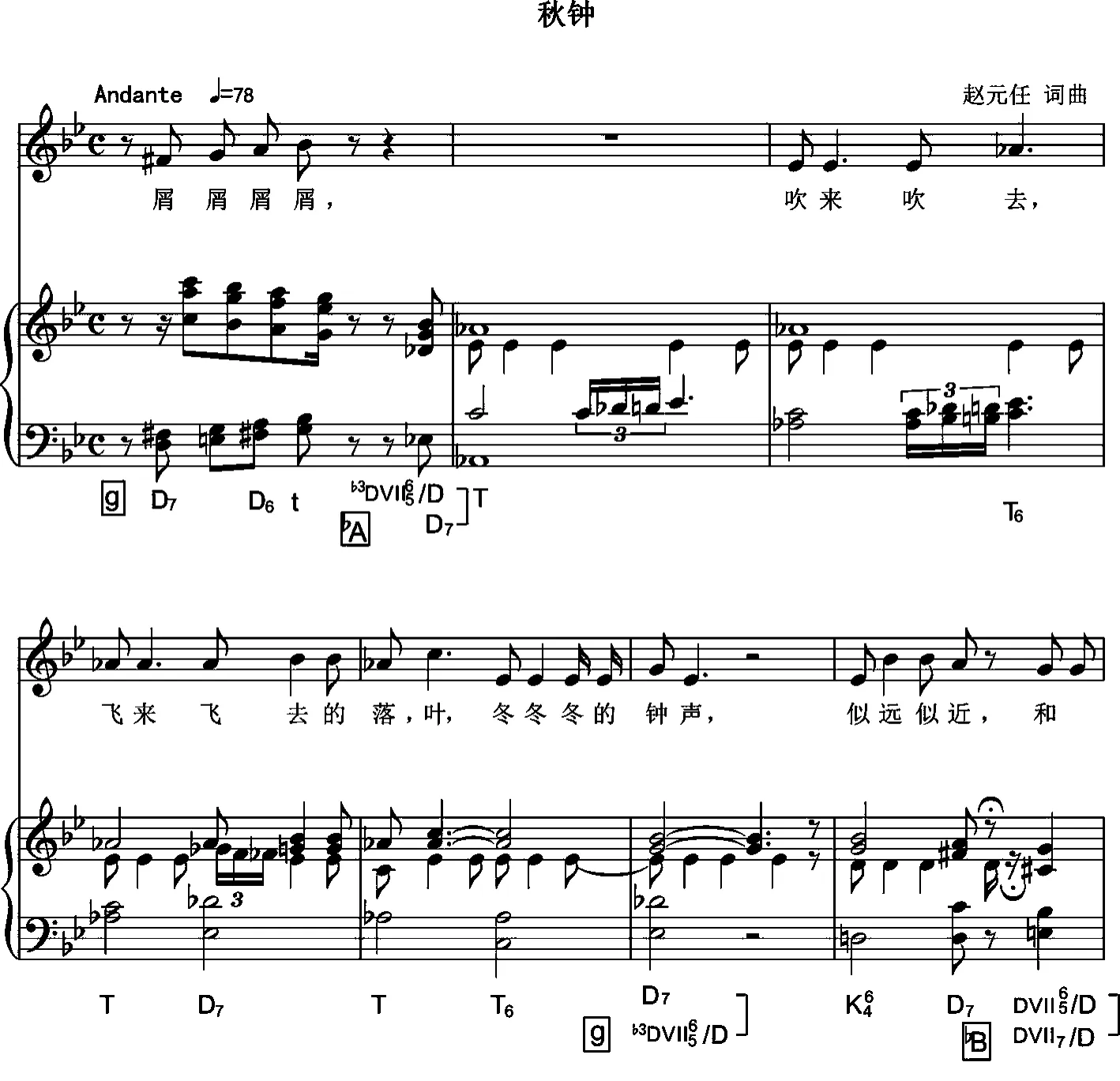

《秋钟》是《新诗歌集》中惟一的一首由赵元任本人作词、作曲的作品。该作品由三个乐句构成的一部曲式,音乐从bB大调出发转入平行调g小调,然后通过bA大调又回到g小调,最后返回到bB大调。从调性布局来看,音乐以bB大调为中心,中间转入平行小调和重下属调,二者之间构成了小二度调关系,说明作者创作之前进行了认真的思考和周密的设计。

谱例4.赵元任《秋钟》

上例截取了该作品的后半部分,调性从g小调转到bA大调再转回g小调,然后再通过g小调转回主调bB大调。赵元任主要运用了通过属七和弦的等音转调以及减七和弦的等音转调形式,是西方大小调体系中四大远关系转调(通过降II级、降VI级、属七和弦、减七和弦的转调)的重要方式。从g小调转入其降II级调(bA大调),选用了前调降三音的重属导五六和弦作为后调的属七和弦(谱中第一小节最后一个和弦),迅速将音乐转入bA大调。返回g小调时,同样选用该和弦即bA大调的属七和弦(谱中第六小节)转变为g小调降三音的重属导五六和弦,再通过终止四六到属七和弦完成转调过程。最后,音乐从g小调转回主调bB大调时(谱例中的第七小节),赵元任选用了前调的重属导五六和弦作为后调的重属导七和弦,后接终止四六和弦、属三和弦、属七和弦等,音乐完满终止在bB大调主和弦上,可以看出作曲家的转调技术是何等的娴熟!

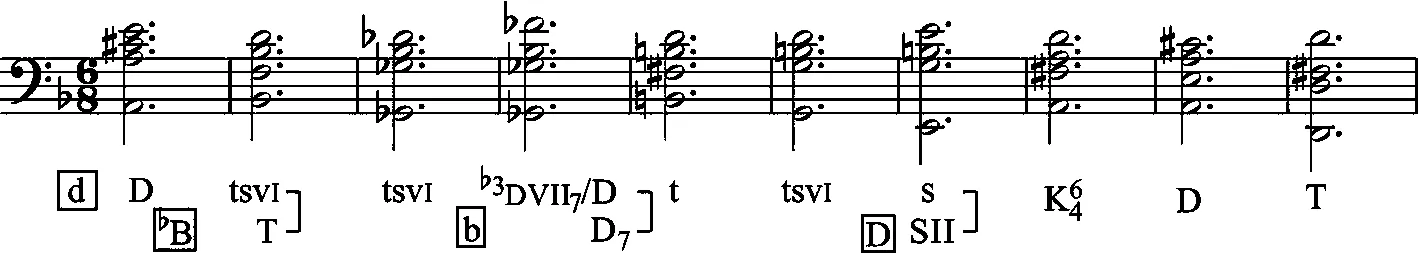

《海韵》是《新诗歌集》的最后一首,以徐志摩的诗谱写的合唱作品。通过多样化的合唱形式,表现了五四时期中国青年反对封建束缚,追求个性解放的精神风貌。作品共有五个部分构成,通过合唱、独唱以及钢琴的相互交替穿插,一步步将音乐推向高潮。在最后一部分21小节的钢琴间奏中,作曲家运用了精妙的转调手法,以缩略形式表示如下。

谱例5.赵元任《海韵》

从谱例5可以看出,长达21小节的钢琴间奏,赵元任在此进行了三次转调:音乐从主调d小调开始,通过阻碍进行的方式(前VI级=后I级)引出调性并不明朗的bB大调;接下来通过bB大调的降三音的重属导五六和弦转换为后调的属七和弦,转入到远关系调b小调;最后通过b小调的下属和弦作为后调的II级和弦,音乐转至D大调上。此处除运用精妙的转调手法外,还运用了单一调性的调性扩张技法:第三个和弦是同主音调式交替的降VI级三和弦,第四个和弦则运用了重属变和弦,由此可见,赵元任对西方大小调体系和声的运用已达到了炉火纯青的地步。

二、对民族化和声的探索

在音乐创作中,除以大小调为基础的创作以外,赵元任还不断尝试中国民族化和声的探索,如何为五声性旋律配置和声、如何将大小调体系与五声性调式体系相融合,是使其创作的首要任务。正如赵元任所言:“所以中国人要么不做音乐,要做音乐,开宗明义的第一条就是得用和声。中国既然没有和声学,当然是只用西乐的和声法。至于和声运用的方法那当然很要细研细究,不能像赞美诗的乒乒乓乓或是进行曲的叮叮咚咚一来就算了。我在这个歌集里头也稍微作了一点新试验。……也可以算是一种‘中国化’的和声。”④赵元任编:《新诗歌集》,商务印书馆1928年,第11页。

从赵元任在《新诗歌集》序中所言可以总结出其两个重要观点:一是进行中国新音乐创作必须引用西方和声体系来丰富音乐,二是不能完全照搬西方大小调体系或调式体系,要不断尝试民族化和声的有益探索,找到西方音乐与中国音乐的契合点,体现中国音乐的民族化风格。

(一)歌曲旋律的民族化风格

《新诗歌集》中的14首歌曲,除了部分运用大小调和调式体系创作外,还不断尝试中国五声性调式旋律写作,且多与民族民间音乐密切相连。如《听雨》的旋律取材于江苏常州吟古诗的音调写作而成,全曲结构短小,加上4小节的前奏共有21小节,曲式为起承转合式的四句体乐段结构。除了“初”字处的临时变化音B以外,整个曲子的旋律采用bE宫五声调式写成,中国味道十足。

当然,赵元任尝试运用五声性调式作曲,并不是像《听雨》一样,完全运用五声调式写作,因为如此会再次陷入中国传统音乐的领地,这与赵元任的创作初衷是相违背的,正如他自己所言:“中国的曲谱所以那么千篇一律,——至少从世界的眼光看是花样太少。——除掉不用变音(accidentals)跟转调太少的原因之外,它的编曲法也是太受积极规律的拘束。要是只用一种消极的规律,——那也无所谓规律,——只是定一个很笼统的范围,在这范围之内仍旧有无穷变化的可能,那就是又可以保存原来的字调,又可以自由作曲了。”⑤赵元任编:《新诗歌集》,商务印书馆1928年,第13页。以中国传统音乐为基础,借鉴西方先进的作曲技法,是其音乐创作的重要主旨。

1.将传统音乐的音调融入歌曲旋律中

赵元任是著名的语言学家,在旋律写作中融入了地方语言音调或者民族民间音乐成分,在很多地方运用了类似说话般滑音演唱,使人感到非常亲切,中国味儿十足。

《教我如何不想他》(刘半农作词,1926年),是《新诗歌集》中最负盛名的作品。乃国乐大师刘天华的哥哥旅居伦敦时期的佳作,作品对春夏秋冬四季的自然景色进行细致描绘,采用变化分节的通谱歌形式。在旋律方面,赵元任用细腻、亲切的中国语调,表达了四季的美妙景色。在歌曲每段的尾句,皆运用了我国京剧中西皮原板过门的音调素材,成为统一全曲、点亮作品的精彩之笔。

谱例6.赵元任《教我如何不想他》

上例是整个作品四个段落的结束句,调性变化丰富:第一段结束在E宫调式上,第二段从E宫转至属调B宫,第三段从E宫经过E羽转至G宫,第四段从E羽(小调)转至E宫。在每段的结束句的后半部分进行点题“教我如何不想他”——见谱中的括号处,采用了京剧西皮原板过门音调,与歌词的音调起伏相辅相成,加强了音乐的统一性,同时体现了赵元任歌曲创作中的民族化倾向与探索。

2.把民间中的吟诵古诗音调融入歌曲旋律中

赵元任不仅是一位音乐家,也是一位出色的语言学家,曾实地考察过全国多个省的地方语言,认真研究地方语言与民族民间音乐之间的关系,并不断运用于自己的创作之中。如《听雨》(刘半农词,1927年),则采用常州吟古诗的音调加以扩充而成,与实际吟唱相比较,歌曲的速度慢了一倍,节奏更加自由,以适应歌曲抒情的需要。

谱例7a.赵元任《听雨》

谱例7b.赵元任《听雨》之常州吟诗调

上例a、b分别是《听雨》的歌曲旋律及常州吟诗调形式,二者在音乐主要音调走向上保持高度的一致,整首歌曲作品的旋律是建立在吟诗调的基础上,体现赵元任音乐创作中的中国化倾向。歌曲旋律只是在常州吟诗调的基础上将旋律的节奏加以扩大、长短变化以及细致的速度、力度设置来达到音乐起伏和抒发感情的需要,第二句“初”字的B的变化音运用,第三句与第四句渐慢、自由延长及高潮处理等,都显现了赵元任对民族民间音乐、文学语言的熟知以及娴熟的音乐创作技术。

3.五声调式与大小调式旋律的结合运用

《新诗歌集》的旋律的写作不拘一格,既采用民族民间音乐音调,又将文学语言的吟诵调融入其中,更有五声化旋律与大小调风格旋律的有机结合。

《卖布谣》(刘大白词,1922年)整体的音乐风格建立在bE宫调式之上,在“洋布便宜,财主欢喜”处,作者却运用了大小调体系,分别构成了向c小调与bB大调的离调,形成了五声化旋律与大小调风格旋律的对比与融合。

《教我如何不想他》是一首变化分节歌,有四个乐段构成。音乐以中国五声调式为基础,在第四段“枯树在冷风里遥,野火在暮色中烧”处,赵元任运用了e和声小调旋律,把冬日的凋零景象细腻地表达出来,与民族化风格相互对比、相互映衬,丝毫没有“外”的感觉。

4.五声化旋律与教会调式的有机融合

中国的七声调式与西方的教会调式同属于自然音调式,虽然在旋法和调式风格方面存在着明显的不同,但在调式音阶结构上却有着诸多的相似之处,这为引用西方的调式化和声体系来为中国的七声调式旋律配置和声带来了可能性。

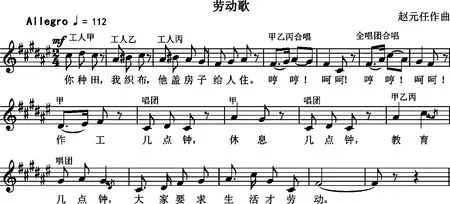

《劳动歌》(1922年),是一首劳动歌曲,由工人甲、乙、丙三人以分唱与合唱以及合唱团交替演唱的的形式再现了工人的劳动场面。关于本歌的旋律赵元任在歌集中注释为利底亚调式(Lydian mode),仔细听辨研究,却有诸多中国化风格。

谱例8.赵元任《劳动歌》

例8选取该歌曲的第一部分,由上下两个乐句构成。以赵元任在歌谱中的注释可以看出整体音乐建立在#F利底亚调式之上,主音上方增四度(#F-#B)是其主要调式特征。但从整个旋律走向及骨架音来看,又具有中国雅乐调式的特点,五个骨干音(#F、#G、#A、#C、#D)的核心作用非常明显,特别是“育”与“钟”字处的滑音演唱,更增强了中国音乐的特性,从而形成了中国雅乐七声调式与西方利底亚调式的有机融合。

(二)和声的民族化风格

前面针对歌曲旋律写作方面的特点进行细致梳理,可以看出赵元任在旋律写作方面民族化的有益探索,在纵向和声方面,赵元任也做了多方面有益尝试,为我国新音乐的创作开辟了新的道路。

1.中国五声化旋律与西洋大小调和声的尝试性结合

多年的西洋音乐学习已耳濡目染,在赵元任创作中非常重视和声的作用,正如其在该作品集的序中所言:“中国的音乐程度不及外国的地方,说起来虽然一大堆,可是关键就在个和声方面。有了和声的变化,才有转调的媒介,一调当中全用起十二律来用得才有意义。没有和声不但是缺乏和声的兴趣,连单音上也没有多少发展的余地”⑥赵元任编:《新诗歌集》,商务印书馆1928年,第11页。,除了运用纯正大小调体系创作以外,赵元任对中国五声化旋律与西方大小调和声进行探索性尝试。

《织布》(刘半农作词,1925年),全曲共有32小节,歌唱部分只有14小节,其余18小节为钢琴音乐部分。声乐部分除了结束处出现了一个偏音变宫之外,其余都在B宫五声调式之上,表现出中国五声化调式特点。下方的和声建立在西方以三度和弦为基础的功能性和声进行之上,纵向形成了五声化旋律与大小调和声的有机结合。

谱例9.赵元任《织布》

上例是该作品的最后一句,富有精美倚音装饰的五声化旋律,使音乐更具韵味感。在配置和声方面赵元任进行了精心设计,针对上方的旋律音,运用了西方大小调和声体系组织,使横向的和声建立功能化和声进行逻辑,对歌曲旋律进行衬托。

谱例10.赵元任《听雨》

上例是《听雨》的结束句,旋律是非常明显为bE宫五声化旋律,下方的和声配置也明确地表达出西方大小调功能和声的特点:主六和弦—重属导七和弦—终止四六和弦—属七和弦—主和弦(附加六度音),钢琴高声部细腻的五声化对位旋律,又增添了几多民族化色彩,从而形成了中国化风格旋律与西方以三度叠置为基础的、功能性和声进行的有机结合。

2.和声声部写作的民族化处理

在和声的民族化方面,赵元任可以称得上是一位开拓者。除了在旋律写作方面汲取民间音乐素材外以及中国化风格的自由写作外,赵元任在纵向和弦结构及横向的声部进行等也进行了积极探索,加强了旋律与和声风格的统一性。

谱例11.《教我如何不想他》

《教我如何不想他》开始的前奏部分及主体部分的开始,赵元任运用了“中国化和声”加以组织音高体系,主要体现在各和声声部横向的旋律运动中加强了五声化旋律进行形式,“偏音”A只出现在内声部。整个和声主要建立在E大调的主和弦上,通过低声部连续切分的主持续音、附加六度音的主和弦(第六、七小节)来推动音乐的发展,辅助性质的下属(第三小节)只是增添了音乐的色彩。伴奏声部第一小节第三拍的平行五度,形成了自由的和声进行,彰显了中国五声化和声特点,从而与旋律保持风格的一致性。

结 语

赵元任是我国20世纪20年代的重要代表作曲家,他的音乐创作既有西洋大小调风格作品,也有五声化的中国风格作品,更有大小调与五声性相互交融的作品。在其创作中非常重视和声的作用,广泛汲取民间戏曲、说唱音乐、吟诗调等来创作歌曲旋律,形成曲调的中国化风格。在纵向和声配置上,赵元任却大胆引用西方成熟的大小调功能和声体系,以三度结构为基础,合理使用12个音,加强音乐进行的逻辑性。在配置和声时,既考虑和声因素,又要兼顾音乐风格,通过增加主和弦的六度附加音、增加对位旋律及横向旋律进行的五声化等手段进行有益探索,开辟了具有中国特色的新音乐创作道路,对我国以后的音乐创作产生了深远的影响。