自媒体时代高校网络思想政治教育的实践理路

2019-07-11练庆伟任艳妮夏煜峰

练庆伟 任艳妮 夏煜峰

摘要:随着自媒体由媒体的边缘位置走向中心位置,高校网络思想政治教育变得越来越重要。大数据显示,人民日报微博针对年轻用户策划的“给青年的一封信”产生了非常积极的教育引领效果。“给青年的一封信”有触摸主体心灵世界的话语魅力、多维多级协同互动的育人接力和同性同向的社会生态等特征。提升自媒体时代高校网络思想政治教育实效性要重视意义世界与生活世界的融合、他组织教育与自组织教育的统一和官方舆论场与民间舆论场的互动。

关键词:自媒体;青年;高校网络思想政治教育

随着现代信息技术高度发展,互联网已经嵌入到现代社会,不仅有固定互联网,还有移动互联网及其与电信网、电视网的融合。大学生成为网络上最活跃的群体,网络尤其是自媒体对大学生的影响日益增强。第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年6月30日我国网民规模达8.02亿,年龄在20~29岁的网民最多,占比达27.9%;自媒体越来越由媒体的边缘走向中心,比如即时通讯的使用率达到94.3%,人均周上网时长27.7小时。因此,提升自媒体时代高校网络思想政治教育的实效性关乎个体的精神面貌和精神境界,也关乎我们举什么旗和走什么路。

当前博客、微博、微信和百度官方贴吧等构成了国内主要的自媒体平台,其中,微博是自媒体的典型代表。十九大期间,微博公布的数据显示80多个与十九大相关的话题总阅读量达175亿次,相关博文获得网友点赞35亿次。[1]其中,人民日报主持的微博话题创造了重大主题宣传微博话题的新纪录,微博平台十九大传播的好几个“第一”都是由人民日报微博创造的。[2]基于此,本文以人民日报微博针对青年人策划的议题“给青年的一封信”为切入点,解析自媒体时代高校网络思想政治教育的实践理路。

一、“给青年的一封信”具有积极引领效果

我们采用“八爪鱼采集器”对人民日报微博发布的“给青年的一封信”微博转发信息进行文本爬取。由于“给青年的一封信”到10月31日过后转发量减少,整体减少到1000次以下,因此爬取数据的时间范围是10月17日至11月30日,包含用户昵称、转发文本与时间等。转发信息包括定向转发与非定向转发,“定向转发”指的是微博用户通过私信方式把微博发给其他用户,定向转发数据无法获得,因此采集到的是微博的非定向转发的文本内容。由于“谈爱国”这条微博的转发内容被隐藏而无法获取,因此本研究共爬取了除“谈爱国”外七封信的微博转发信息。文本内容分析工具采用文心(TextMind)中文心理分析系统。这是由中国科学院心理研究所计算网络心理实验室研发的,针对中文文本进行语言分析的软件系统,可以分析文本中使用的不同类别语言的程度、偏好等特点。另外,本研究还对照清博舆情平台和新榜的数据,清博舆情平台是以海内外全网数据监测、智能语义分析为技术支撑的数据平台;新榜是提供微信公众号内容数据价值评估的第三方机构,遍历超过1000万个微信公众号。

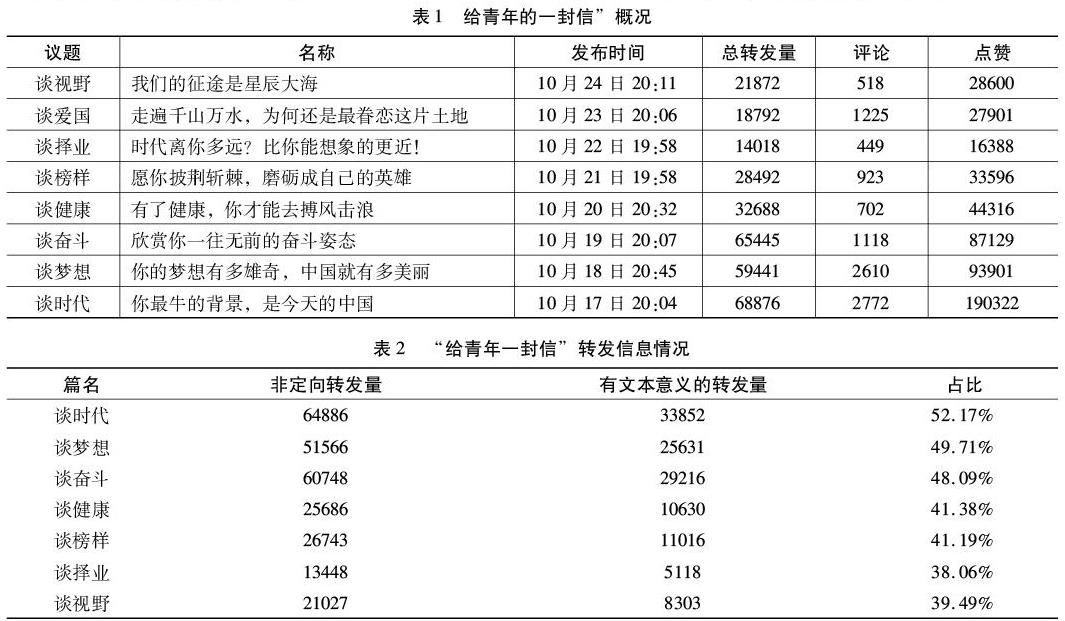

1.“给青年的一封信”传播范围

人民日报微博“给青年的一封信”的议题共有8个,紧紧围绕党的十九大精神,从当代青年人关心的问题展开,主要有时代、梦想、奋斗、健康、榜样、择业、爱国和视野等议题,采取微博小秘书发送私信的传播方式,连续推送8天。“谈时代”的信中道出了当代中国就是青年的最牛背景;“谈梦想”的信中回答了新时代青年人追梦的疑惑,分析了个人理想与中国梦之间的相互支撑关系;“谈奋斗”的信中激勵了当代青年要有“永不懈怠的精神状态”和“一往无前的奋斗姿态”;“谈健康”的信中从“健康中国战略”切入,给当代青年的身体健康、精神健康和思想健康描绘了立体画像;“谈榜样”的信中回答了多元化发展的今天当代青年的榜样选择问题;“谈择业”的信中指出了新时代就是当代青年择业的“时区”;“谈爱国”的信中阐释了当代青年的爱国情怀问题;“谈视野”的信中认为中国从观察世界到融入世界再到影响世界,当代青年有了影响世界的空间和平台。

从总体上看,“给青年的一封信”总转发量超过30万,点赞量超过50万(见表1)。这一数据远远高于党报官方微博。2017年270家党报官方微博单条微博阅读量平均值为2.3万,中位数是2561。同时,这一数据也高于人民日报自身的其他微博议题。人民日报官方微博单条微博的平均转发数、点赞数分别为3922和6600。值得注意的是,“给青年的一封信”不仅在微博上广泛转发、点赞和评论,而且几乎同步延伸到微信、论坛等网络媒体和传统媒体。通过“新榜”的“趋势查询”功能,发现“给青年的一封信”关键词的相关文章,在10月17日至11月30日涉及的文章篇数为281篇,涉及249个公众号,阅读数为267779次,点赞数5919次。阅读数最高的四篇文章,分别来自公众号铁血军事、人民日报评论和慈铭体检,其中有两篇都来自人民日报评论公众号。

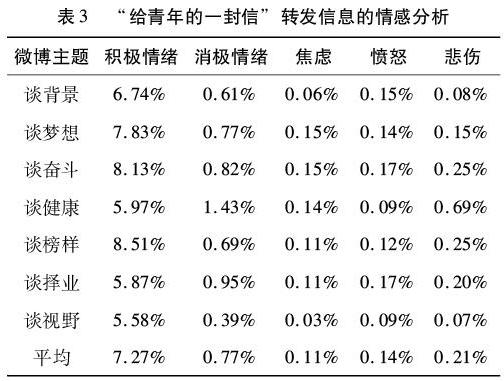

2.“给青年的一封信”转发信息的情感倾向

本研究采集了“给青年的一封信”中的非定向转发信息。在转发内容中,有很多单纯只是写着“转发微博”“Repost”的转发内容,对情感分析帮助意义不大。在情感分析步骤,我们剔除了仅写着“转发微博”的转发数据,对有意义的转发文本进行分析。采集到的有文本意义的转发信息量全部超过35%,有一定代表性和典型性(见表2)。

我们使用“文心(TextMind)”中文心理分析系统,来分析转发内容包含的情感倾向。通过分析可知,转发内容均传达了较强的积极情绪(7.27%),较弱的消极情绪(0.77%),特别是谈榜样、谈奋斗、谈梦想三个主题,传达的积极情绪较高。转发内容传递的焦虑、愤怒与悲伤情绪也较少,仅“谈健康”主题包含较高的悲伤情绪(见表3)。这与我们看到的留言一致,比如“这些信,每一封都让我斗志昂扬”“感谢这些文章的及时出现,明天又是努力奋斗的一天”,等等。这说明“给青年的一封信”对青年产生了非常积极健康的影响。

另外,其他自媒体平台上的网民对“给青年的一封信”的态度也积极健康。在清博舆情平台通过其“舆情监测”功能,以“青年的一封信”为关键词,搜索到的代表性网页13个,论坛帖子24条。通过智能语义分析发现:网页内容中正面情感占61.54%,中性情感占38.46%,无负面情绪,其中较多网页为政治类型;论坛帖子中,正面情感占70.83%,中性情感占20.83%,其中一半的帖子为教育类型;网页与论坛内容的高频词均为青年、中国和时代。

二、“给青年的一封信”为何有“市场”?

弘扬主旋律的“给青年的一封信”在微博上很有“市场”。这何以可能、以何实现的呢?总体看有如下比较突出的特征。

1.话语魅力:以平和的话语姿态触摸主体的心灵世界

“自媒体”至少有两层含义:一是相对于“他传播”,是每一个用户都有一个麦克风;二是相对于“被传播”,是每一个用户都可以自主地选择投票。也就是说,内容生产成为自媒体发展的王道,自媒体需要用内容去抓住用户,让用户主动传播内容。《人民日报》新媒体中心微博主编徐丹指出:“摸清年轻人口味,结合微博的产品特性,有的放矢地进行策划和传播,才能让十九大精神更好地走近年轻人。”[3]“给青年的一封信”从知识、情感和表达等方面融入到青年生活,与青年实现了交流。

知识上同构。党的十九大是我们国家社会生活中的重要会议,看似高大上,其实与每个人都密切相关,“给青年的一封信”就搭建起了这样的桥梁。比如从100年前的事例,40年前的细节,在上一代人与这一代人之间建立关联,引出了“青年、国家、时代,是形影相随的铁三角、彼此助推的浪涛”。再比如“2020年,中国将全面建成小康,很近了;2035年,中国将基本实现社会主义现代化,一眨眼也能到。那时你几岁?会在做什么?以此倒推,今天的使命是什么?”等。“给青年的一封信”将与青年生活息息相关的若干干货提取出来,实现了与青年认知上的同构。

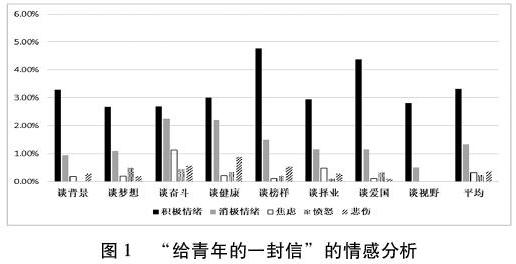

情感上共鸣。“给青年的一封信”中关于青春、梦想、奋斗、健康等主题均不仅“与你相关”,而且饱含昂扬向上的精神状态。通过“文心(TextMind)”中文心理分析系统,发现八封信本身均传达了较强的积极情绪(3.32%),较弱的消极情绪(1.34%),特别是谈榜样、谈爱国两篇,传达的积极情绪较高(见图1)。同时,“给青年的一封信”讲了国家的成就,也讲了青年的焦虑。比如“我们不再担心温饱,但我们希望吃得更好、穿得更美;我们可以四处行走,但我们还是希望能去到更大的世界”。不回避问题,不只是“讲好故事”,更是将“故事讲好”,触摸青年的心灵,情真意切。

表達上共振。“给青年的一封信”中语言表达具有人情味和时代性。比如“新的社会矛盾,是几十年打怪通关后的一扇新大门”“听说吃饭不规律,肠胃经常会‘磨人……时刻在提醒‘健康余额不足”“不要再说他们有的是背景,你有的是背影。这个时代,就是你的背景!”这些话语将政治话语融入日常生活,表达清新深刻。

2.接力育人:多维多级协同互动

自媒体是由所有人面向所有人进行的传播。“传统媒体使用两分法把世界划分为传播者和受众两大阵营,不是作者就是读者,不是广播者就是观看者,不是表演者就是欣赏者。新媒体与此相反,它使每个人不仅有听的机会,而且有说的条件。”[4]“给青年的一封信”的传播过程实现了前所未有的互动性。一方面多维传播主体互动推涨“朋友圈”。人民日报微博首先充当先行者的角色,借助自媒体中的意见领袖强化,吸引用户的眼睛看过来并产生心灵共鸣,从而点赞、转发和评论,迅速发酵并扩散,大略经历了议题设置、议题扩散、议题裂变、议题逐步消退的过程。另一方面,多级叠加传播强化传播力度。10月17日开始推出《你最牛的背景,是今天的中国》的第一封信,在10月18日达到转发峰值(转发69199次),接着连续七天又推出了七封信,一浪接着一浪,层层叠加。

明星对“给青年的一封信”的广泛传播有非常积极的影响。王俊凯微吧在11月18日9:40转发“谈时代”主题;郭柯彤在11月19日12:57转发“谈梦想”主题;蒋梓乐在11月19日23:01转发“谈奋斗”主题;翟天临在11月21日9:11转发“谈健康”主题;李建听友会在11月21日23:21转发“谈榜样”主题;黑科大团活督导中心在11月23日6:22转发“谈择业”主题;苏茂洋在11月25日12:11转发“谈视野”主题。他们都是在比较早的时间转发“给青年的一封信”相关主题,且转发的贴子是最多被再次转发的。明星有大量的粉丝,在其朋友圈中是有话语特权的传播主体,成为“给青年的一封信”多维多层协同同传播的重要助推力。

3.环境借力:同性同向的良好社会生态

媒介环境是教育引领的背景依托,是影响传播的结构性因素。党的十九大期间传播氛围和时代背景在性质上、作用力上与“给青年的一封信”同性同向强化了传播效果。首先,党的十九大期间的氛围营造为“给青年的一封信”有效传播提供了良好的环境。7月~10月,《将改革进行到底》《法治中国》《大国外交》等7部大型电视专题片隆重推出;当大会进入倒计时阶段,十九大时光、代表的风采等专栏通过各类终端与公众见面;十九大期间,中央及地方各主要报刊、电台、电视台、网站开设各类专栏、专刊融媒体产品协同发力。这些都成为“给青年的一封信”很好的传播基础。其次,时代力量也助推“给青年的一封信”的有效传播。中国特色社会主义道路越走越宽,国际形象、党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化。这些史实的力量、事实的力量转化为理论自信、道路自信、制度自信和文化自信,转化为自我的悦纳与认同,成为“给青年的一封信”有效传播的时代背景。

总之,有温度的内容彰显了话语魅力,多维多级的互动实现了接力育人,再加上良好的社会生态,共同构成了“给青年的一封信”有效育人的关键因子,发挥了“给青年的一封信”的有效引领功能。

三、对自媒体时代高校网络思想政治教育的启示

有学者认为:“有些党报已被边缘化,或日渐被边缘化,或有可能被边缘化。”“党报的总体影响力日渐式微,与此相对应,新兴媒体在许多场合却是主流化和核心化了。”[5]这里谈到两个层面的问题:一是传统媒体虽然处于优位,但是新兴媒体在不断扩张自己的地盘;二是新的时代背景下主流价值观的有效育人需要创新性的回答。从上述分析可以看出,“给青年的一封信”用传统的表达方式,而不是“泛娱乐化”的方式,达到了很好的育人效果。这说明,通过不断创新,自媒体时代高校网络思想政治教育可以不是“宣传任务”的代名词,而是成为“高点击率”的代名词为大多数青年所喜爱。

1.意义世界和生活世界的融合

自媒体时代高校网络思想政治教育似乎有一对不可调和的矛盾:要不“迎合媚俗”,要不“曲高和寡”。实践中,为了吸引更多用户往往稀释主流价值观的含量,甚至搁置主流价值观。从“给青年的一封信”中看出,主流价值观并不是“曲高和寡”,相反,有强烈的需求,关键的问题是如何以创新的姿态挖掘这一富矿。第一,“微话题”彰显“大议题”。主流价值观不是铁板一块,可以是很具体的、生动的、形象的。主流价值观不能停留于呼吁,需要捕捉现实中的鲜活话题,站在用户的角度设置议程。微与宏之间搭建桥梁,由微到宏,无缝连接,自然生成。我们“可以赋权给个体,让主体在追求自我的幸福中同时承担起更为广阔的国家和社会的使命,从‘为己的理想信仰中体味生命幸福的同时,生发出‘为他的情怀与责任,在‘为他的理想信仰中成就人生的厚度”[6]。第二,守“正”出“新”。如果说前者强调内容上与生活世界融合的话,那么,这里强调的是形式上也要与生活世界融合。守“正”是指话语表达不能偏差,出“新”是指话语表达必须鲜活。自媒体时代高校网络思想政治教育要“改文风”,避免“一言堂”,用真诚、平等的“人格化”话语与网民交流、互动,把政治话语转化为大众话语,力求行文简练、诙谐、轻松、直白。有学者认为《人民日报》微博文本有如下四个特点:体裁,注重文约事丰;词汇,注重行文易读;句法,注重情感表达;呈现方式,图文并茂,视听共享。柔性、温和特质的话语能极大地消解可能引发的距离感和排斥感,春风化雨、润物无声的作用形式可以极大地消解可能出现的逆反心理。

2.他组织教育与自组织教育的统一

所谓自组织是指“如果一个体系在获得空间的、时间的或功能的结构过程中,没有外界的特定干涉,我们便说该体系是自组织的”。与自组织相对应的是他组织,所谓他组织是指“该组织只有在外界干预下才能进行演化。它的组织化,不是自身的自发、自主的过程,而是在外部驱动力下的组织过程或结果”[7]。正所谓“好事不出门,坏事传千里”,负面的、感性的信息具有天然的眼球效应,但是主流价值观往往不是对人的低层次需要的满足,不是对人的近期需要的满足,也不局限于狭隘的个体需要的满足。主流价值观往往涉及人的高层次需要、长远需要和社会需要的满足。因此,高校网络思想政治教育需要推动,这是一个他组织教育的过程。虽然媒介很难控制网民“怎么想”,但可以通过议题安排和公众人物引导网民“想什么问题”。这其中,学者、明星、大V是拥有话语权力的特权一族,自媒体平台上的用户看到他们的言论可能就跟着转发、点赞,是推动自媒体时代高校网络思想政治教育由他组织到自组织转换的重要影响因子。他组织到自组织的发展过程是主流价值观不断与用户的思维方式、生活方式和价值标准对接从而变成自觉的行动的过程。自组织教育的特征不是自上而下的线性传导,而是四通八达的网状辐射。

自媒体时代高校网络思想政治教育中教育者与商业媒体、意见领袖、受教育者处于四分话语权的关系。强化教育的自组织性需要处理好如下关系:第一,教育者与受教育者之间的关系。在新媒体时代受教育者的角色变得更为主动,不是“枪弹论”下的靶子,而是能生产内容的“用户”。第二,教育者与商业媒体之间的关系。从十九大传播来看,人民日报与新浪微博在大事件报道中已经形成了亲密无间的协同机制,使优质内容能够快速传播和全面触达受众,这个过程实现了“1+1>2”的传播效果。第三,受众之间的关系,这包括意见领袖与受教育者之间和受教育者与受教育者之间的互动关系。总之,这些关系表现为一致、分歧和对抗三种,需要避免对抗、消除分歧、达成合力,实现主流价值观的自组织传播。

3.官方舆论场与民间舆论场的互动

“所谓舆论场,正是指包括若干相互刺激的因素,使许多人形成共同意见的时空环境。”[8]当下中国客观存在着两个舆论场:一个是国家电视台、国家通讯社等营造的主流媒体舆论场;一个是议论时事依托于口口相传,特别是互联网空间的民间舆论场。网络舆论场可以认为就是一种“拟态环境”(Pseudo-environment),这种环境中“我们可以看到,它带给我们的消息时快时慢,但只要我们信以为真,我们似乎就会认为那就是环境本身”[9]。这是符号系统构建出来的符号化的信息环境,自媒体时代高校网络思想政治教育的育人功能就是在这两个舆论场中通过经过反复多次的碰撞、扬弃、融合而实现的。发挥高校网络思想政治教育在自媒体平台的育人功能需要官方舆论场与民间舆论场的同频共振。第一,官方舆论场要“增彩”。增彩是为了让官方舆论场更有吸引力、辐射力和亲和力,但是增彩不能以丧失主旋律为代价,增彩的过程中要谨慎,以确保信息真实可靠。第二,民间舆论场要“健康”。民间舆论场因为人人都可以发言而有信息失真、意见失当的问题,甚至成为少数人泄私愤和中伤他人的污浊之地,因而需要不断优化,使之更加健康。总之,官方舆论场和民间舆论场有各自的弱点,也有属于自己的长处,需要营造两个舆论场协同共振的育人生态。

值得注意的是,自媒体时代高校网络思想政治教育还需要面对其他问题。比如,信息“碎片化”问题。微博、微信、微电影、微视频等都具有短、频、快的特点,这样主流价值的完整性可能被剪裁、遮蔽,同时也可能使育人持续影响力变得不稳定。再如,自媒体平台中资本的渗透和操控问题。资本的逐利逻辑可能激发物欲的追逐,抑制主流价值观的认同;境外资本也可能利用信息的流动性,柔性地传播西方意识形态。这些问题给自媒体时代网络思想政治教育带来了挑战,这就需要我们不断提高对互联网规律的把握能力、对教育规律的驾驭能力和对网络舆论的引导能力,以更好地做好自媒體时代网络思想政治教育工作。

参考文献:

[1][3]李淼.人民日报微博:创新没有“教科书”只有“进行时”[N].中国新闻出版广电报,2017-11-01(6).

[2]汪晓东,魏贺,张烁,等.讲述一个开放自信的中国共产党——党的十九大新闻宣传报道创新和亮点综述[N].人民日报,2017-10-27(4).

[4]匡文波.关于新媒体核心概念厘析[J].新闻爱好者,2012(10):33.

[5]丁柏铨.主流话语边缘化困局待解[J].人民论坛,2012(5):37.

[6]练庆伟.论现代化视域下个人信仰与社会信仰的关系[J].理论导刊,2017(2):53.

[7]HakenH.InformationandSelf-organization:AMarcroscopicApproachtoCpmplexSystems[M].Berlin&NewYork:OxfordUniversityPressInc,1988:6.

[8]刘建明.社会舆论原理[M].北京:华夏出版社,2002:4.

[9][美]沃尔特·李普曼.公众舆论[M].闫克文,等译.上海:上海人民出版社,2006:4.

(责任编辑钟嘉仪)