激励对高校青年教师创造力的影响机理

——基于认识评价理论的考察

2019-07-09黄祺,王宏

黄 祺,王 宏

(1.湖南交通职业技术学院 运输管理学院,湖南 长沙 410132;2.长沙理工大学 马克思主义学院,湖南 长沙 410114)

一、引言

习近平总书记在党的十九大报告中提出“建设教育强国”的要求,各高校顺应时代号召,积极推进“双一流”建设,并谋划“特高校”建设战略部署。在此背景下,各高校努力构建科学的激励机制,夯实综合实力。具体体现在提高教师的专业化、现代化教育教学水平与能力,提升科研团队的科学研究水平与层次,加强创新教育及办学水平等方面。目前,高校中的青年教师是建设“双一流”,推进“特高校”的主力军。根据《2017年教育统计数据》显示,截至2017年5月31日,全国普通高校共计2 631所,专任教师约160万人,其中青年教师(40岁以下)约88万人,占专任教师的55%[1]。高校青年教师创新能力是反映团队绩效、衡量高校竞争力的重要指标,如何开展和实现青年教师创造力影响因素及内在机制研究,推动高校青年教师创新能力发展与提升,是当前各高校实现可持续竞争力发展,推进“特高校”建设的关键问题之一。

二、理论基础与研究假设

(一)激励与创造力的关系

“激励”是指个体根据自身的需要,在动机的驱使下采取一定行动去努力实现所期望目标的一系列过程[2]。阿特金森指出,激励是“目标对个体或团队行动的方向、强度与持续性的直接影响”。创造力是在特定的组织环境下,个体或团队表现出来的具有适切性、新颖性和潜在价值的工作能力[3]。有学者将创造力分类为突破性创造力和渐进性创造力[4]。青年教师进行创造性活动的内在动机、外在动机以及可能激发创新行为的激励因素或激励机制都会影响青年教师创造力的形成。

理论界还开展了激励与创造力关系的研究,提出激励机制能够强化团队学习和创造力的关系[5]。在组织环境下,高校青年教师会感觉到在外部激励的支持下,心理上具有安全感和归属感,更愿意尝试创新性工作行为,同时,在工作情境复杂情况下,内在动机的驱动也会促使青年教师努力争取外部经济型奖励,从而导致教师主观上选择性的参与具有风险性、挑战性的创造力活动。因此,激励机制会引导高校青年教师表现个体自身更多具有价值和高质量的创新行为,从而促进高校组织的创新绩效提升,并由此提出如下假设:

假设H1:激励正向调节高校青年教师渐进性创造力。

假设H2:激励负面调节高校青年教师突破性创造力。

(二)工作复杂性的调节效应

工作复杂性在塑造团队或个体行为与工作动机领域具有重要的作用。工作复杂性源于工作特征模型[6]。工作复杂性涉及不确定性、模糊性、多元性等问题,要求从事工作的团队或个体具有较高的智力性、全面性和综合性以及快速解决不确定性的能力要求。因此,工作复杂性是影响个体或团队成员创新行为与工作动机的重要情境因素。李懿等指出,工作复杂性越高,对个体创新行为影响越大。工作复杂性越高,对个体或团队的技术、学习能力和知识迁移与提升的要求就越高,并会对个体或团队成员的挑战性评价产生强烈的影响。当工作复杂性较低时,个体或团队完成工作后的成长空间和学习提升空间受限,也不能有效支撑个体或团队在创新工作过程中对机会的关注和对知识等信息资源的内化与提升。由此,高复杂性工作有助于激发激励对个体挑战性评价的正向影响[7]。根据文献分析,提出如下假设:

假设H3:工作复杂性正向调节激励与渐进性创造力之间的关系。

假设H4:工作复杂性正向调节激励与突破性创造力之间的关系。

(三)学科异质性的调节效应

从管理学与社会学角度看,异质性(Heterogeneity)是指特定群体中个体的特征差异程度,群体中个体差异性越大则异质性越高[8]。学科异质性是指学科分类具有的知识性、结构性、技能性、学术性、经验性以及掌握的信息、资源、社会资本和创新能力等学科特征差异。高校青年教师的学科异质性直接影响个体或团队科研绩效与创造力。蔡娟等指出,创造力在不同学科专业组中存在显著差异,其中,理工科专业个体的创造性行为能力高于经管科专业和文史科专业个体的创造性行为[9]。同时,学科异质性差异提高了个体工作任务的复杂性程度。当个体处于工作任务复杂性较高的组织情景时,激励机制对个体胜任感、归属感和成就感的正面效应更显著,并促进个体进行产生积极的内在动机,从而触发个体创新行为。根据以上分析,提出以下假设:

假设H5:学科异质性正向调节激励与高校青年教师渐进性创造力之间的关系。

假设H6:学科异质性正向调节激励与高校青年教师突破性创造力之间的关系。

(四)认知评价理论

Deci和Ryan提出认知评价理论,从信息性与控制性两个方面分析个体的主观认知,并分析由此产生的动机对个体工作绩效与创造力的影响[10]。Lazarus等研究认为,在特定组织环境下,个体与外部环境的互动所产生的压力会激发挑战性评价、威胁性评价和伤害性评价3种类型,并对创造力产生重要影响[11]。

认知评价理论还提出,在组织情景中个体的主观认知评价与其情感和目标动机会通过对自我效能的反射来影响个体创新的意识乃至创新行为。其中,个体正面的情绪、良好的自我效能感与积极的态度会促进个体的创造力;个体的负面情绪、悲观的自我效能感与消极的态度会抑制个体的创造力。本研究认为,在高校青年教师创造力的研究中,基于组织环境下不同激励机制,会激发青年教师对教学和科学研究任务的主观认知评价,从而对教师的创造力水平产生积极或者消极的影响,并提出以下假设:

假设H7:工作复杂性在激励与渐进性创造力之间的调节效应通过认知评价中介。

假设H8:工作复杂性在激励与突破性创造力之间的调节效应通过认知评价中介。

假设H9:学科异质性对激励与渐进性创造力之间的调节效应通过认知评价中介。

假设H10:学科异质性对激励与突破性创造力之间的调节效应通过认知评价中介。

三、研究设计

(一)研究样本

本研究样本选择的是40岁以下的高校青年教师,通过随机在线调查方式一共发放电子问卷320份,收回有效问卷257份,有效回收率80.31%。

(二)指标度量

1.创造力。对实验数据进行预处理,并结合专家评估的方法,采用同感评估技术进行创造力评估,分值最高为2分,最低为0分。其中,标记为1分的认定为高校青年教师渐进性创造力绩效激励,标记为2分的认定为高校青年教师突破性创造力绩效激励。调查者的渐进性创造力和突破性创造力取平均值。

2.认知评价。利用行为分析软件Observer6.0对青年教师的评价进行标注和统计分析。

3.学科异质性。该变量采用Blau异质性系数计算学科异质性,根据《普通高等学校本科专业目录(2017年)》学科划分,并结合工作复杂性特点将学科分为理工学科、管理学学科、文史类学科三个学科。

4.控制变量。将专业、学历以及经验作为控制变量。

四、研究结果

(一)置信度与控制检验

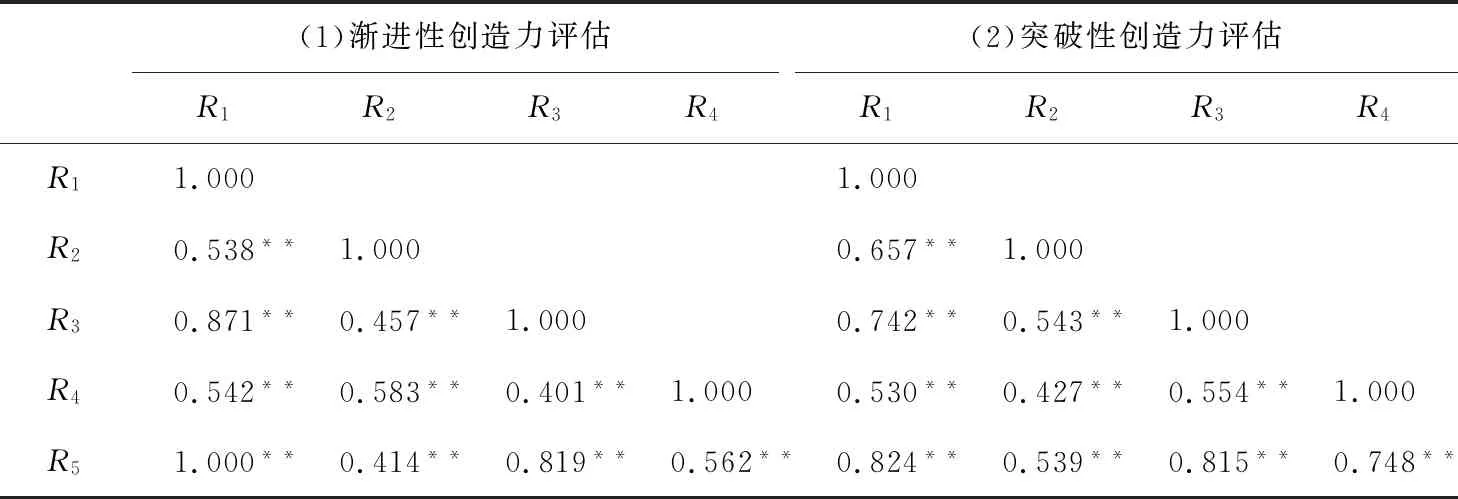

专家评分结果的内部一致性检查结果Cronbach'sα值为0.857,信度良好。专家评价两两相关,高校青年教师激励对创造力的准确度基本满足研究需要。专家之间的评分相关性见表1所示。

表1 专家评分相关性分析表

注:**分别表示p<0.01,R1-R5代表专家相关性评分。

通过问卷调查进行控制检验,并确定高校青年教师所在高校组织环境下的认知度与调查假设一致。同时,属于高学科异质性的青年教师个体(异质性系数大于平均值1个标准差)中有81%是属于跨学科性质,并在调研时感受到了跨学科的信息与资源特质,具有综合性、复合型知识特质和差异化专业背景。属于低学科异质性的青年教师个体(异质性系数小平均值1个标准差)中基本是属于同一学科性质,具有类似的知识背景和专业背景。因此,问卷调查结果显示控制检验是有效的。

(二)描述性统计分析

主要变量描述性统计与分析如表2所示。SPE、EDU、EXP分别表示控制变量:专业、学历、经验;IN代表激励;CW代表工作复杂性;SH代表学科异质性;CE代表认知评价;PC代表渐进性创造力;BC代表突破性创造力。以上变量的相关系数均小于0.8,变量方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)小于5,因此实验模型不存在多重共线性问题,见表2所示。同时,专业、学历以及经验等控制变量与渐进性创造力和突破性创造力无显著关系,激励与渐进性创造力和突破性创造力具有显著关系。因此,模型假设得到验证。

表2 描述统计及相关性分析

*表示p<0.05,**分别表示p<0.01,下同

(三)假设检验

本研究采用SPSS16.0软件进行假设检验。激励对两类创造力主效应检验结果如表3的模型1(PC)和模型2(BC)所示,激励的系数(β=0.52,p<0.001;β=-0.272,p<0.05)均显著。因此,假设H1、H2成立。由模型1、2可知,专业、学历以及经验的系数均不显著,控制变量对检验结果影响不显著。

表3 激励与学科异质性假设回归分析表

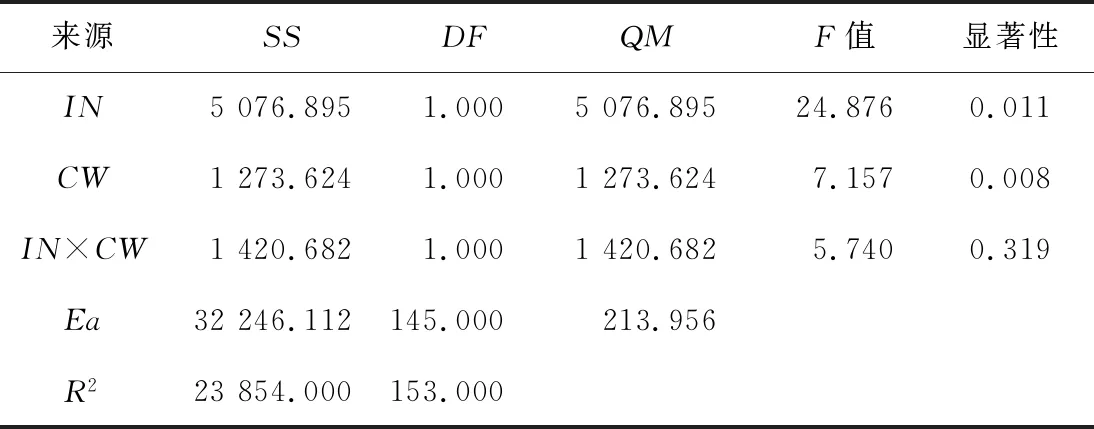

采用交互效应方差分析法对工作复杂性的调节效应进行检验。在表4激励与工作复杂性调节效应中,IN×CW对渐进性创造力有显著影响,假设H3成立。而IN×CW对突破性创造力不显著如表5所示。因此,假设H4不成立。

表4 激励与工作复杂性调节效应(渐进性创造力)

注:Ea表示误差,SS表示偏差平方和;DF表示自由度;QM表示平均值平方

表5 激励与工作复杂性调节效应(突破性创造力)

采用层次分析方法对学科异质性调节变量进行检验。见表3中的模型3和模型5所示,进行创造力对激励和学科异质性回归分析,在回归模型中加入激励与学科异质性的交互项IN×SH(模型4和模型6)。模型4中IN×SH系数显著(β=0.305,p<0.01),模型3、模型4的R2变化显著,由此可见,学科异质性在激励与渐进性创造力关系中的调节作用显著,假设H5成立。模型6中IN×SH系数不显著(β=0.175,p>0.05),假设H6不成立,学科异质性在激励与突破性创造力间调节作用不显著。

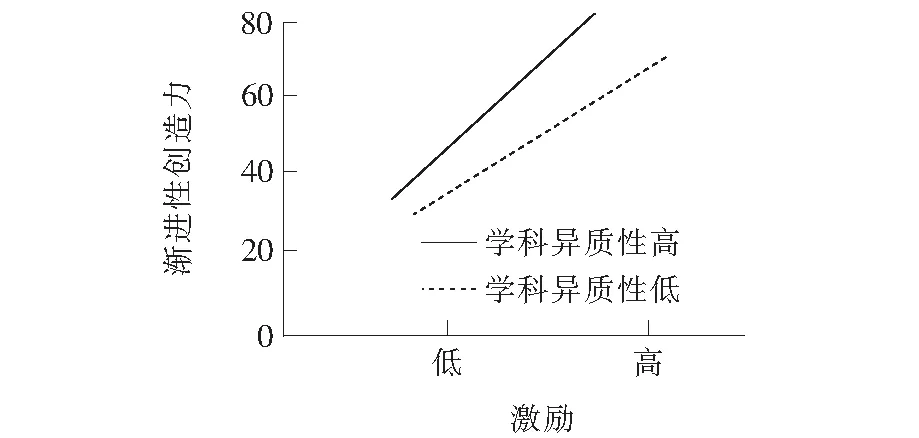

为了进一步说明调节效应,采用Aiken和West[12]的方法以取高低均值标准差为原则,分析学科异质性和工作复杂性的调节效应,如图1、图2所示。

图1 工作复杂性调节效应

图2 学科异质性调节效应

在激励机制和工作复杂性的交互调节下,高校青年教师的渐进性创造力表现更为突出,如图1所示。由图2可知,当青年教师在学科异质性较高的跨学科环境中时,激励对青年教师渐进性创造力的发挥具有促进作用。

根据上述检验结果可知,学科异质性和工作复杂性对激励与突破性创造力的调节关系不显著,因此不再检验H8、H10的中介效应。认知评价和学科异质性调节效应的结果见表6所示。模型8(CE)中IN×CW系数和模型9(PC)中认知评价CE系数以及CE×CW系数同时显著,因此假设H7成立。在模型9(PC)中,激励与高工作复杂性的交互项IN×CW系数显著。学科异质性和工作复杂性的调节效应部分通过认知评价中介,间接调节效应为0.108(0.368-0.260)。模型10中,激励系数(β=0.610,p<0.001)和模型11认知评价与学科异质性交互项CE×SH系数(β=0.457,p<0.001)显著。因此,学科异质性的调节效应通过高校青年教师认知评价行为中介,假设H9成立。模型10中激励与学科异质性的调节交互效应IN×SH系数(β=0.018,p>0.05)不显著。因此,假设H10不成立。

表6 认知评价中介效应表

五、结论

采用实验与调查问卷等方式研究高校组织环境下激励对青年教师创造力影响与内在机制,得到研究结论如下。

首先,在高校组织环境中,采用合理、有针对性的激励方式,能够促进青年教师产生创新意识和学习动机,促进青年教师创造力的发挥。但是,在激励的引导下,由于青年教师的学习空间、工作复杂性、主观认知等因素的影响,在一定程度上会潜在抑制青年教师投入更多认知努力、时间和精力进行知识突破,从而导致其突破性创造力的下降。

其次,通过给予青年教师高复杂性的工作任务,个体能更加准确定位自身行为、创新能力与知识结构是否能实现组织愿景或达成个体的绩效目标,进而积极的参与到组织工作、学科研究与教学研究等复杂工作任务中,并提出更多渐进性的创意与建议。同时,当青年教师产生挑战性评价时,对高复杂性的工作任务会带来对应的成就感、归属感、荣誉等非经济利益以及绩效奖励等经济利益,青年教师会更加积极地参与到团队学习、团队合作与组织讨论中,实现知识共享和知识创新,从而激发相应的创造力。反之,个体的威胁性评价会对高校青年教师创造力产生负面影响。

第三,学科异质性为青年教师创造力的激发提供了跨学科知识结构与信息资源。青年教师通过参加创意讨论,学术交流,获得更多交互性知识信息与科学方法,从而促进渐进性创造力的产生。然而,学科异质性提供的跨学科信息、专业差异以及多元化资源带来的进入壁垒并没有弱化激励机制对青年教师突破性创造力的负面影响。例如科学研究型青年教师更能适应信息资源丰富、交互的环境,并产生挑战性认知评价,主动探索新研究方向和新方法,获取新信息;而教学型青年教师倾向于按部就班的常规教学与工作组织,在熟悉的环境、成熟知识体系背景下开展低复杂工作任务,因此交互式、跨专业的团队学习与高复杂性的工作有可能损害其积极参与教学活动的内在动机。当然,在适当范围进行信息资源整合与优化对突破性创造力会产生一定的积极影响。对于交叉学科的综合性与知识结构多元化可能导致青年教师忽略对问题的深入思考与剖析。正因如此,本研究中对学科异质性在激励与突破性创造力之间的调节效应没有得到验证。

基于认知评价理论视角,由于激励方式的多样性,本研究仅仅关注激励整体层面对青年教师创造力的影响,是本研究的不足之一。同时由于实验样本的有限性,研究结果的普遍性需要进一步验证。后期研究可以通过细分激励方式,并结合分类变量的特点开展进一步的研究。