“一带一路”背景下中国ODI的行为特征及环境风险表征

2019-07-09杨丽华董晨晨

杨丽华,薛 莹,董晨晨

(中南林业科技大学 商学院,湖南 长沙 410004)

一、引言

有关“对外投资与环境质量”的研究一直是学术界的热点议题,现有文献多以发达国家对外直接投资(Outward Direct Investment,简称ODI)为背景,主要关注发达国家ODI对发展中国家经济体的影响。近年来,随着新兴市场跨国企业(以下简称EMNCs)对外投资的迅猛发展,有关“EMNCs在东道国的ODI是‘赚一把就走’的掠夺性行为(‘take-and-leave’),还是会有利于东道国的长期发展”[1]等议题,日益成为国外文献关注的焦点。

由于中国企业“走出去”的历史尚短,国内相关文献的研究主要聚集于中国企业国际化战略选择[2],主要关注“为什么国际化”(国际化动因)和“如何国际化”(国际化进入模式与区位选择)的问题[3],有关中国企业国际化行为与东道国环境关系的研究并不多见,仅有以刘玉博、吴万宗[4],刘乃全、戴晋[5],周伟等[6],王颖等[7]为代表的学者进行了相关研究。在此背景下,本研究将以EMNCs的典型代表——中国跨国企业为例,从生态环境效应视角对其在东道国的ODI行为及所面临的生态环境风险进行研究,对现有文献是一种丰富,也是对笔者前期研究的进一步深入与拓展。

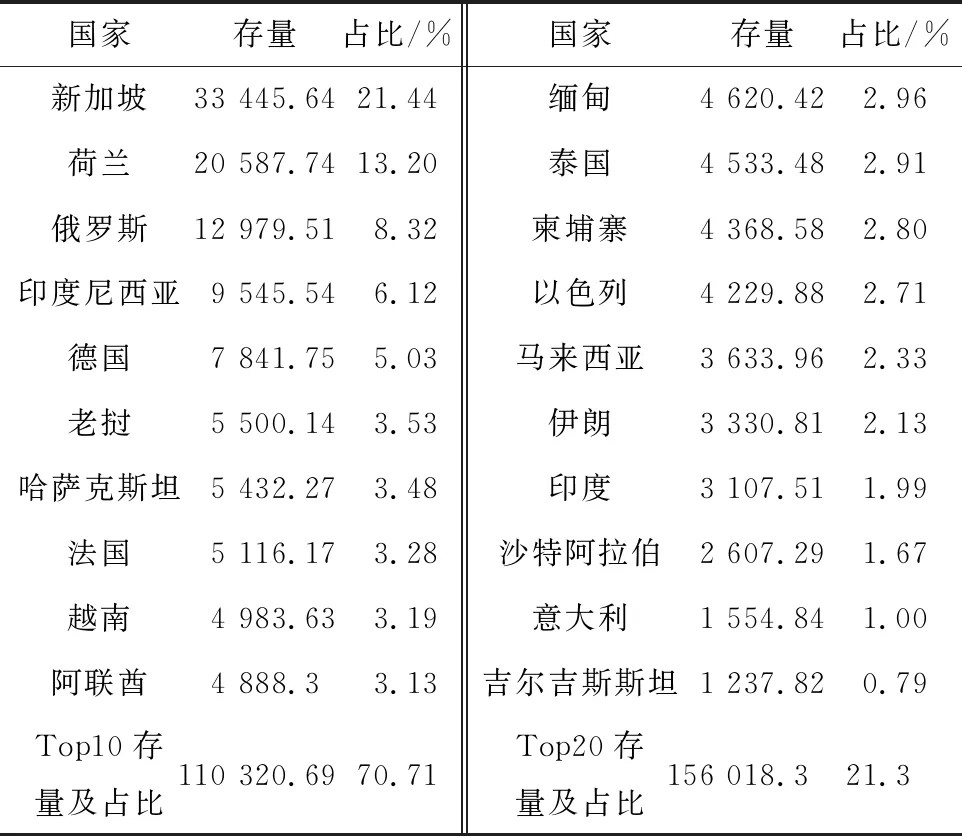

联合国在2015年确立的17个“可持续发展目标”(Sustainable Development Goals,简称SDGs),包括了169个子目标,涵盖社会、经济和环境三个维度的发展问题,其对生态环境和持续性发展的关注,尤其是对气候变化、可持续城市和社区、海洋资源以及可持续消费和生产模式的关注(详见表1)[8],也对我国对外直接投资的环境与社会责任提出了更高要求。

“一带一路”倡议的不断推进与国际产能合作的渐进深入,使得中国ODI维持着高速增长。《全球投资风险分析报告》2017年的统计数据显示,2016年中国ODI流量首次占比高于一成,达到了全球总量的13.5%[9];2017年存量达到了18 090.4亿美元,成为仅次于美国的全球第二大对外投资国。在中国经济步入“三期叠加期”、国内资源环境约束趋紧、生产成本上升等多重压力不断加大的背景下,企业“走出去”的内生动力不断增强[10]。自2013年中国提出“一带一路”发展倡议以来,我国企业对“一带一路”沿线51个样本国的非金融类直接投资占同期中国非金融类直接投资总额的比例始终维持在11.5%以上,2017年这一比例更是高达12.3%,比2016年提升 4.2个百分点,说明我国企业正在将“一带一路”作为投资布局的主要目标。如果将国际工程承包项目考虑进去的话,我国在“一带一路”沿线国家所占的份额会更高。①在全球经济增长乏力、中美贸易关系日益紧张的外部环境下,“一带一路”沿线国家仍将是中国企业对外投资合作的热点区域。

表1 SDGs关于环境维度的目标

资料来源:http://www.globalgoals.org/

但由于环境敏感型项目在中国ODI所占比重较高,再加上企业对国际投资的生态环境责任重视不够,在“民粹主义”或“贸易保护主义”不断抬头的国际背景下,使得国际社会产生了对“中国生态环境热钱”的担忧,也引起了一些欧美发达国家的质疑[11]。在绿色发展、环境善治等理念不断推行的国际背景下,我国政府提出了建设“绿色丝绸之路”的构想[12],承诺要加强“一带一路”倡议实施中的环境保护工作。因此,在国际社会对环境和可持续问题的关注不断增强的背景下,如何落实“绿色丝绸之路”的目标,对中国在“一带一路”投资的行为模式及面临的环境风险进行审视,有助于尽早预警“一带一路”建设中可能面临的环境风险,并据此提出保障“一带一路”沿线区域绿色发展的措施,以期在保障母国与东道国生态环境可持续发展的基础上实现中国ODI的可持续发展。

二、“一带一路”背景下中国ODI行为特征

本研究以三部委于2015年发布的《愿景与行动》中对“一带一路”重点区域的战略部署为依据,选取的研究对象分别为“一带一路”中的四大国际经济合作走廊——“新亚欧大陆桥”“中亚-西亚”“中南半岛”“孟中印缅”,由于可获得的数据有限仅选取了51个样本国。通过分析这51个样本国中中国的ODI行为模式发现,无论是区位分布还是产业选择上,中国的ODI都表现出环境敏感特性;过于集中的区位分布和行业结构不仅限制了企业对外投资的潜力,也增加了对外投资的风险。

(一)投资规模呈稳步增长趋势

随着中国对外直接投资规模的不断增加,“一带一路”倡议在我国对外投资中的地位不断提升。从流量来看,我国企业对沿线国家的ODI从2011年的92.11亿美元增加到2017年的200.9亿美元,2017年投向“一带一路”沿线国家的流量更是占中国当年ODI总流量的12.69%;从存量规模来看,中国在“一带一路”的累计投资总额从2011年的388.52亿美元增加到2017年末的1 499.25亿美元,2017年在“一带一路”的累计投资额占中国当年ODI存量的8.29%。

(二)区位分布高度集中于特定区域

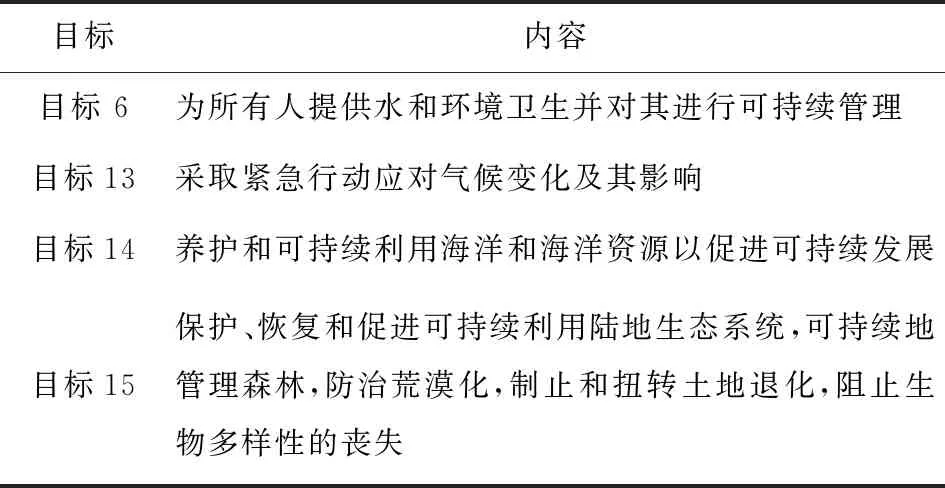

从商务部《2017年度中国对外直接投资公报》的统计数据可知,截至2016年年底,在“一带一路”沿线51个国家的累计中国直接投资额约占我国ODI存量的11.5%,数额达到1 560.2亿美元。从地域分布上看,中南半岛无论是在流量还是存量方面几乎占据了中国在“一带一路”对外投资的半壁江山;其次是新亚欧大陆桥,其对外投资的流量存量也达到了1/3左右(详见表2)。

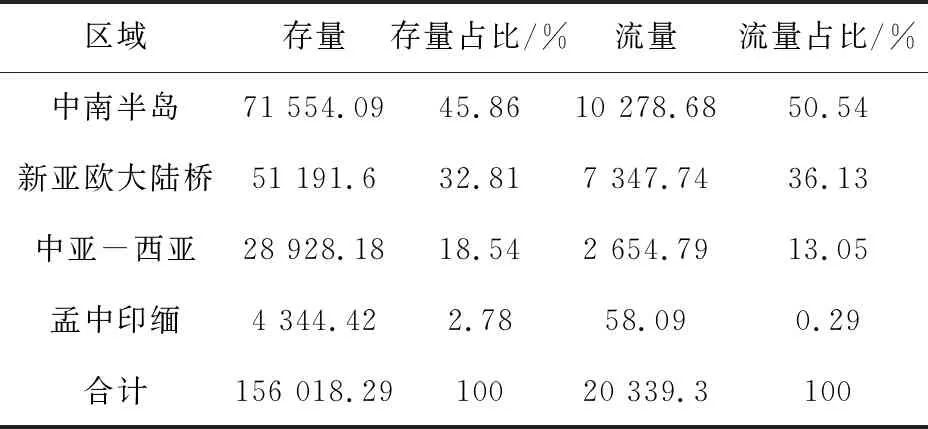

就国别分布而言,我国在“一带一路”51个国家的投资存量排名中,前十大东道国的投资占比高达70.7%、前二十大东道国的投资占比更是高达92%左右。在前十大东道国中,新加坡、荷兰、俄罗斯位列前三甲;中南半岛四国(新加坡、印度尼西亚、老挝、越南)几乎占了Top10投资总额的半壁江山(详见表3)。由此可见,中国对“一带一路”沿线国家的投资主要集中于中南半岛七国、俄罗斯、中亚-西亚(六国)等少数国家或地区,过于集中的区位分布无疑增加了中国ODI的投资风险。

表2 中国在“一带一路”沿线ODI区域结构 百万美元

资料来源:根据商务部《2017年度中国对外直接投资统计公报》数据统计。

表3 2016年中国ODI存量规模最大的20个东道国 百万美元

资料来源:根据商务部《2017年度中国对外直接投资统计公报》数据统计

(三)产业选择具有明显的环境敏感性特征

“一带一路”倡议下产能合作、能源革命、亚洲基础设施投资银行建设等行动目标,塑造了我国ODI的格局,ODI优势行业主要集中在钢铁、有色、建材、铁路、电力、通信工程等环境敏感型行业,使其具有一定的“资源寻求型”特征[13]。如表4所示,中亚-西亚地区在“一带一路”投资存量中占比虽然不到20%,但区位和行业集中度都很高。2005-2017年中国在该区域71.6%的投资集中在哈萨克斯坦等七国的能源、金属、化工、交通等环境污染度较高的行业,其中59.6%的投资投向了能源行业;尤其是在伊拉克和哈萨克斯坦两国,有89.5%和75.1%的投资集中在能源行业。“一带一路”建设辐射亚欧非经济板块中的沙特阿拉伯、阿联酋等海湾国家作为核心区域,目前已是中国最大的石油进口源地、世界第二大的承包工程劳务及工程建设市场[14]。

表4 2005-2017年中国在中亚-西亚、中南半岛主要国家的投资 百万美元

数据来源:根据美国企业研究所(AEI)和传统基金会(HF)公布的中国对外投资追踪数据(China Global Investment Tracker,以下简称CGIT)统计而得,该数据库剔除了单笔交易金额在1万美元以下的项目。占比①是指各国投资占中亚-西亚整个区域的比例;占比②是指能源行业投资占该国总投资的比例。

能源也是中国在中南半岛的主要投资行业,除了在泰国和新加坡的占比较低以外(在15%以下),其他各国的能源投资占比都较高,尤其是菲律宾、老挝、越南、印度尼西亚等国,能源投资占比在56.8%-83.1%之间。中国在缅甸和文莱的投资占比不高,但能源行业投资占比分别高达56.3%和82.7%;中国在马来西亚和泰国的投资更是高度集中于交通和能源两大行业,分别占比达62%和56.5%(详见表4)。

(四)投资主体以国有大企业为主导

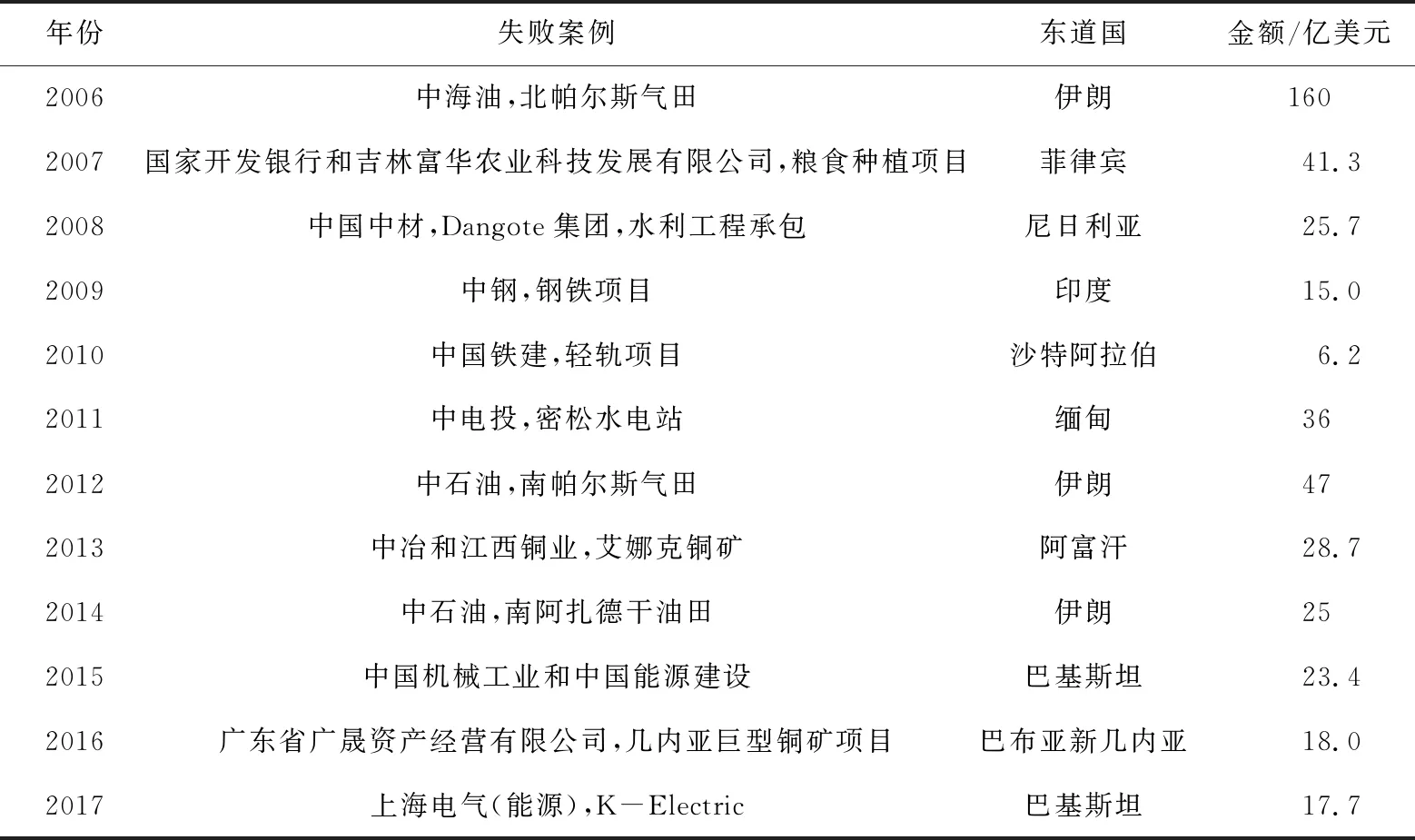

从投资金额来看,国有企业长期以来都是中国ODI的主体,也是海外投资风险的主要承受者。2006-2017年期间,依据在“一带一路”沿线国家中我国的ODI失败金额来看,前十名都被国有企业占据,风险投资的主体主要是国开行、中材、中钢、中国铁建、中海油、中石油、中电投等中央企业和广晟等省属国企(如表5所示)。风险投资的行业分布以能源、农业、建筑、金属等领域为主。

综上,近年来中国ODI开始向“价值链延伸型”转变,但资源寻求仍是中国在“一带一路”ODI的主要动机之一。对企业应承担的社会和环境责任关注不够、重视“上层路线”而忽视“民间路线”的行事风格,使得我国对外直接投资面临较大的环境风险,并因此蒙受了重大损失。

三、“一带一路”背景下中国ODI环境风险的表征

(一)环境风险的内涵界定

环境风险是指由于境外投资对东道国未来的生态环境产生影响从而导致不良后果发生的可能性状态[15]。企业对外投资遇到的环境问题不仅是单纯的污染问题,更涉及到生态、社会、政治风险等各个方面[16]。从东道国的立场来看,环境风险一般是指对外投资活动可能对东道国环境造成的物理、化学、生物层面的损失或破坏。从母国视角来说,境外投资所面临的环境风险是指因环境问题而产生损失的可能性,这些可能性来自于东道国生态环境、制度层面(如环境规制)或社会层面(如环境善治)的变化。这些风险不仅意味着企业在东道国可能面临环境诉讼与处罚的风险[17],还有可能因此而引发各种社会、政治问题,最终影响企业未来在东道国的可接受度[18],甚至是国家形象与软实力[19]。本研究从母国视角探讨环境风险。

表5 “一带一路”沿线国家十大投资风险案例(2006-2017年)

数据来源:根据CGIT原数据统计而得

(二)东道国生态环境总体脆弱,ODI面临的潜在环境风险大

跨国企业对外投资的生态环境约束条件可以简单的投射到东道国环境承载力指标上,既包括了各种自然资源(如能源、水资源、耕地等),也涵盖了反映环境退化的各种指标(如污染、森林砍伐等)。由于不同的东道国生态环境情况也不相同,所面临的环境风险表征也相差甚大[20]。如在国土面积狭小且森林及耕地面积占比较高的东道国,对外投资中涉及土地使用的项目就容易对东道国的森林和耕地产生破坏风险;而对于人口众多、水资源消耗量较大的东道国来说,环境风险相对较高的项目是涉及到河流或者是废水排放的工业类项目。据此可知,对外投资的环境风险中最重要、最直接的内容是东道国由于自身生态环境特点而带来相应的生态环境破坏风险。

“一带一路”沿线国家的区位跨度广、总体生态环境较脆弱且具有较大差异性,潜在环境风险较大。“一带一路”区域不仅涵盖生态条件良好、生态资源丰富的地区,如东南亚、南亚、中东欧及俄罗斯远东等地区,也有人均资源匮乏、环境承载力弱、容易诱发环境风险的生态环境敏感区域。如中蒙俄经济走廊的天津-乌兰乌德段,地处高寒、荒漠地带,地形复杂,生态环境极其脆弱且穿越众多保护区,环境约束条件复杂。新亚欧大陆桥中亚段上的生态敏感地段长约1 800公里,尤其需要注意的是从新疆边境穿过哈萨克斯坦再到俄罗斯乌法这一段,即阿拉山口-乌法地段,此段大部分是荒漠地带及地质灾害易发区,沿线保护区占比重。在中亚-西亚的经济走廊更是涵盖了新疆、哈萨克斯坦、伊朗等干旱区荒漠,生态环境非常脆弱。其中中亚段穿越了2 240公里的荒漠区、360公里的天山山脉,西亚段穿越了820公里荒漠区、1 400公里山区(详见表6)。

表6 “一带一路”生态敏感区的环境约束条件

数据来源:柳钦火,等.全球生态环境遥感监测2017年度报告

就资源禀赋而言,大多数“一带一路”国家地区人均资源匮乏。以水资源为例,依据2014年联合国粮农组织发布的对可再生内陆淡水资源统计的数据,“一带一路”沿线国家地区水资源总量为15.23万亿立方米,在全球所占比重为35.58%,而人口占比却达到了62.16%,导致人均水资源仅为3 370立方米,远低于5 930立方米的世界平均水平。按联合国的标准,人均水资源量低于1 000立方米即被视为缺水状态,而人均水资源低于500立方米即为极度缺水状态。“一带一路”沿线多数国家地区处于干旱或半干旱地区,尤其是西亚地区水资源极度短缺。其中24个国家处于1 000立方米的缺水线以下,占全球的48%;有17个国家在500立方米的极度缺水线以下,占全球的58.62%[21]。就人均耕地面积来看,2013年“一带一路”沿线国家仅为0.152公顷,超过一半(55.38%)的国家人均耕地面积低于世界平均0.197公顷的水平,尤其是中亚-西亚地区,仅为0.128公顷。

资源消耗方面,“一带一路”沿线区域的很多资源都处于过度消耗状态,多数地区的单位GDP能耗、原木消耗及二氧化碳排放等,高出全球平均水平的50%以上;单位GDP消耗的有色金属、水泥、钢材、臭氧层等,是全球平均消耗的两倍或两倍以上[22],属于生态环境较为脆弱的区域。

综上,中国在“一带一路”大多数区域的投资面临着更严重的生态约束条件,在这些高风险地区的“资源寻求型” ODI,将面临较高的生态环境风险。

(三)东道国环境规制越来越严苛,对外投资面临的不确定性增大

环境规制(Environmental Regulation)是指一国制定的各种保护环境的政策及措施的总和,即有关环境标准、排污规定、治理费用投入等规则。学者们大多选用污染治理成本或环境绩效指标作为其代理变量,认为某地区环境规制水平的高低最终体现在环境成本高低或环境绩效的好坏上。借鉴R′emi Bazillier等及N.A.Neequaye &R.Oladi等的做法,本研究选取环境绩效指数(Environmental Performance Index,简称EPI)作为环境规制的代理变量,这一指数是由耶鲁大学的环境法律与政策中心(YCELP)与哥伦比亚大学的国际地球科学信息网络中心(CIESIN)联合编制出来的。EPI共确定了包括环境健康、空气质量、水资源管理、农业、林业、渔业、生物多样性与栖息地、气候、能源等9个政策领域在内的20个具体评估指标,用来量化评估整个各国环境政策的效果,分数越高则表明环境规制水平越强。EPI评估体系中的样本国家包括了全世界绝大多数国家,因此被认为是世界上最完整的环境绩效评估指标。本研究整理统计了51个样本东道国在2007-2016年间EPI的平均值(如表7所示),发现EPI均值由2007年的67.85缓慢升至2016年的69.21,说明总体而言“一带一路”沿线东道国的环境规制水平正在保持稳定上升的趋势,意味着各东道国越来越重视环境保护问题,未来的环境规制将越来越严苛,这无疑给中国在该区域的ODI带来潜在环境风险。

表7 2007-2016年间51个样本东道国环境绩效指数平均值

数据来源:根据2007-2016年《全球环境绩效指数报告》统计而得

(四)企业缺乏环境责任关注,导致ODI失败案例高发

企业对社会和环境责任关注不够。一方面,由于对国际上通行的企业社会责任实践缺乏了解,很多企业难以对国际化背景下的环境社会责任角色进行明确界定[23],导致其对跨国经营面临的环境责任风险认识不足,履责具有很大的随意性,在整个海外投资活动中没有将对企业社会责任的关注上升到企业战略层面。另一方面,尽管很多企业也意识到社会责任的重要性,由于缺少国际化经验,对东道国的环境规制及法律法规了解不深,企业在对外投资中遇到越来越多的环境纠纷而使投资受阻甚至投资失败。

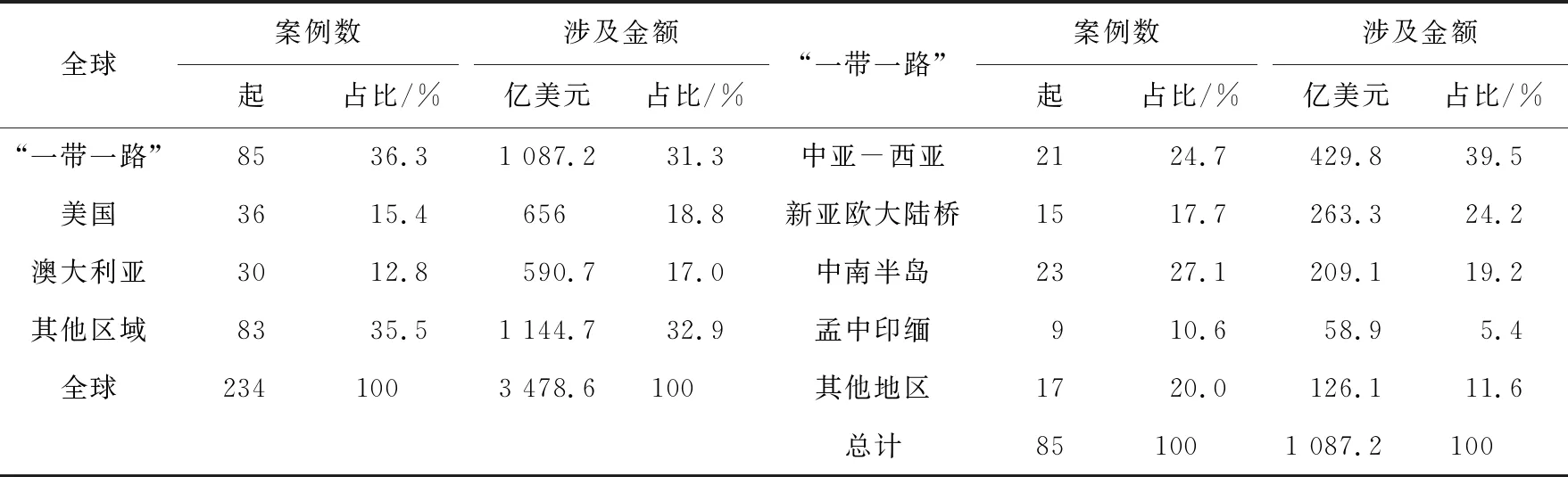

CGIT将因非商业性原因(如政治或环境等方面的障碍)而导致的投资失败案例,称为不良投资(Troubled Transactions),并对中国自2005年以来的不良投资进行了记录。CGIT公布的数据显示,“一带一路”沿线国家地区已成为我国ODI风险案例的高发地。2005-2017年期间,中国海外投资的风险案例多达234起,涉及81个国家/地区,金额高达3 478.6亿美元。从中国海外风险案例的全球分布看,“一带一路”沿线国家地区的风险案例起数占比高达36.3%,涉及金额占比约31.3%(如表8所示),明显高于“一带一路”沿线国家地区占我国ODI存量11.5%这一比例。就风险案例在“一带一路”沿线国家地区内的分布来看,2005-2017年以来,中亚-西亚和中南半岛等环境敏感型区域,成为失败投资的重灾区。中亚-西亚区域以429.8亿美元的失败投资金额高居榜首,占据了“一带一路”沿线国家地区的近40%;其次是中南半岛,风险案例占比24.2%。

表8 我国ODI风险案例分布区域(2005-2017年)

数据来源:根据CGIT数据统计而得

(五)环境敏感型行业成不良投资高发地

M.Asghari认为,第一产业属于资源密集型行业,第二产业(尤其是制造业)属于污染密集型行业[24],这些行业对环境规制变动更敏感。Alief A &Rezza、Copeland &Taylor等认为,一般行业的资本密集度相对较高的话,相应的污染密集度也会越高[25]。为了排除由于非环境因素而产生的不良投资,本研究借鉴Copeland &Taylor、Ederington 等、M.Asghari,Alief A.&Rezza等的做法,将资源密集型(主要包括农业、渔业、林业和采矿等第一产业)和资本密集型行业(通常是第二产业中的制造业)定义为环境敏感型行业,并根据CGIT (2017)的统计口径,将农业、化学、能源、金属、房地产、交通六大行业界定为环境敏感型行业。梳理CGIT中投资失败的案例,不难发现环境敏感型行业的不良投资占比高,可以较好地衡量中国ODI的环境风险。

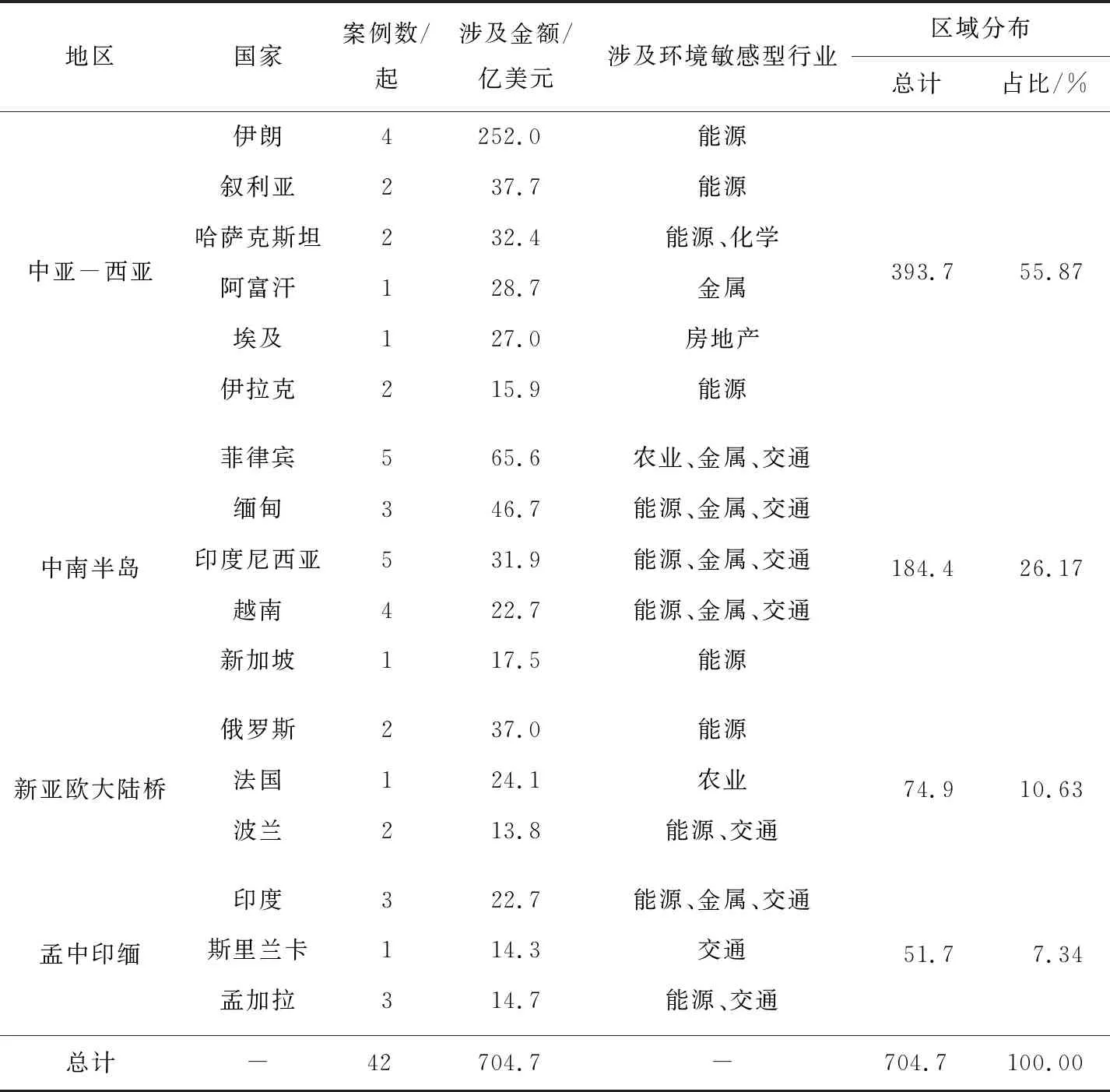

从环境敏感型行业的区位分布来看,中亚-西亚区域失败投资的比例也是最高,占比达55.87%;中南半岛和新亚欧大陆桥(主要是俄罗斯)这两个区域比例略低,分别为26.2%和10.6%,但其不良投资全部来源于环境敏感型行业,如表9所示。

表9 环境敏感型行业不良投资在“一带一路”的区位分布(2005-2017年)

数据来源:根据CGIT(2017)统计而得②

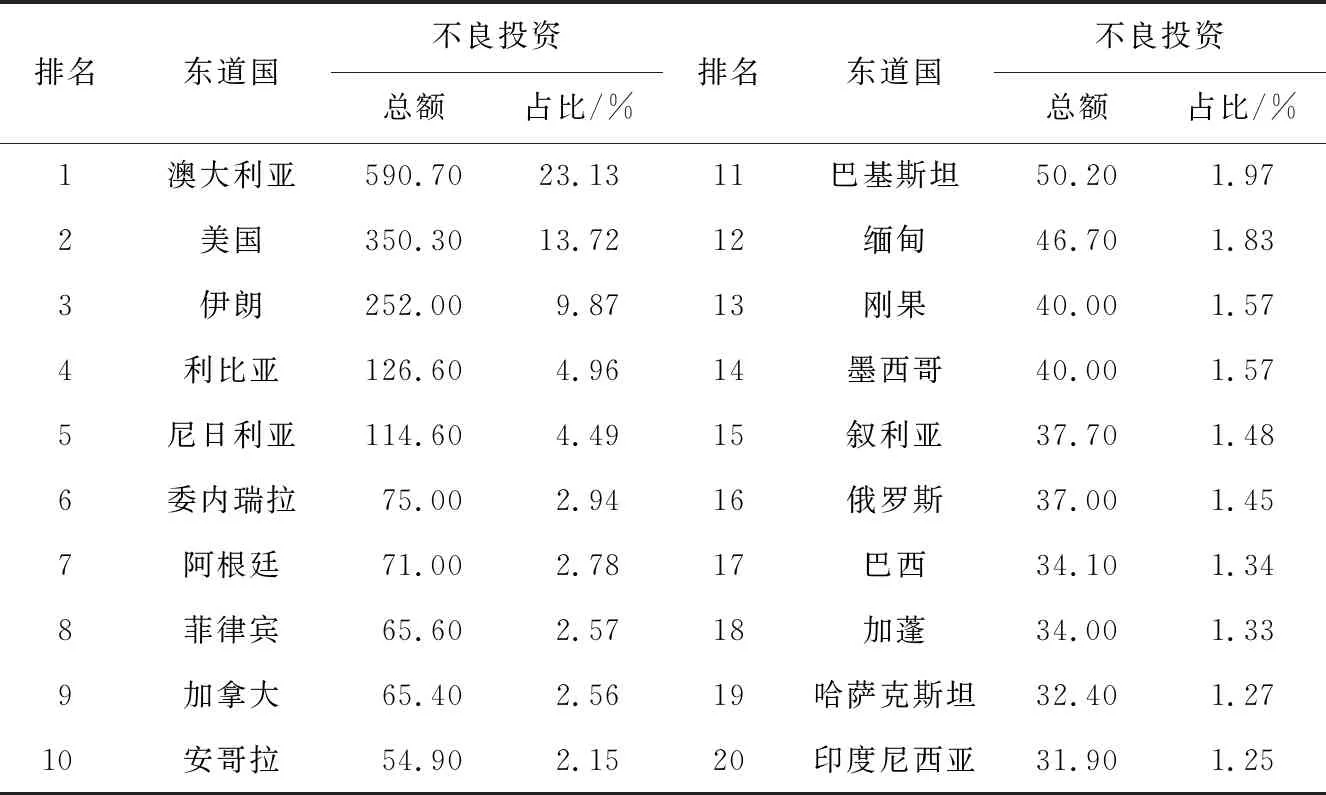

(六)环境敏感型行业不良投资的国别分布较集中

2005-2017年以来,中国在六大环境敏感型行业的不良投资共涉及71个国家,其中累计不良投资规模在10亿美元以上的有42个国家,总计2 553.5亿美元不良投资;其中属于“一带一路”项目的国家有20个。表10是2005-2017年以来中国环境敏感型行业在全球的不良投资规模的前20个东道国,其中“一带一路”沿线国家占了9席,不良投资总计为553.5亿美元,占整个“一带一路”沿线国家的2/3左右。伊朗的不良投资比率最高,占中国在全球环境敏感型行业不良投资的比例近10%,仅低于澳大利亚和美国;其次为菲律宾、巴基斯坦、缅甸、叙利亚、俄罗斯等国家。

四、中国ODI环境风险治理对策

“一带一路”背景下中国ODI的行为特征,叠加东道国脆弱的生态环境约束条件,成为中国ODI风险的主要来源。改变中国ODI行为与理念,创新对外投资环境保护相关的制度,是中国ODI环境风险治理的重点。

表10 2005-2017年六大环境敏感型行业不良资产的前20大东道国

数据来源:根据CGIT数据统计而得

(一)强化投资主体的环保意识与社会责任

对外投资中的企业环境责任问题已成为国际上备受关注的热点问题[26]。敦促企业提高环境风险意识,改变以末端治理为主的方式,注重环境风险评估和管理,建立有效的环境风险管理体系,是我国政府加强对外投资管理的应有之义。这不仅有利于推动企业顺利进行海外投资,还将促进企业社会/环境责任的进步。为此,政府可以敦促企业把环境管理成本纳入对外投资战略决策中,对环境管理的成本效益进行合理预测,保证其人力、物力资源的投入及企业环境管理体系的有效运行,这样可以提高对外投资在生态环境方面的安全性,减小中国企业ODI中的环境风险。

对于企业来说,企业环境责任构建的重点在于树立正确的企业伦理观,在对外投资中要注重对东道国资源消耗、生态环境污染以及当地公民关注的社会问题的关注,是跨国公司能主动履行东道国社会/环境责任的关键所在。要从源头做起,管理者和员工、同行业竞争者、政府相关部门都要加强自身伦理制度、价值观念和道德观念建设,在跨国经济活动中尊重东道国的生态与制度环境,以形成良好的经营环境,求得长期稳定的发展。企业应将商业伦理责任融入到企业文化中,使其能够贯穿到企业跨国经营管理全过程中,重视跨国经营活动对东道国资源的耗损与生态环境的污染,不断强化跨国企业对外投资的环保责任和社会责任意识。此外,培养专业化的环境管理人才与团队,强化对外投资环境风险评估和管理在跨国公司决策和运营中的地位,也是跨国公司环保意识真正建立起来的切实体现。

(二)完善我国对外投资环境保护规制

我国的企业环境责任标准远低于发达国家,相关法律的缺失也使政府对ODI环境责任的监管缺乏强有力的工具,为此政府应尽快出台相关政策和法律来约束企业海外经营行为、调控ODI的环境风险[27]。政府有责任和义务完善和细化企业环境责任相关法律法规,并借鉴发达国家的成功经验推动企业履行环境责任[28]。在标准制定方面,我国应向国际上通用的标准和公约靠拢,如SDGs、赤道原则、跨国公司管理指南等。也可通过借鉴发达国家的经验,如美国先后颁布的《对外援助法》《经济合作法》《肯希卢泊修正案》《冈扎勒斯修正案》及《贸易法》中的限制条款、《海外反腐败法》等规范企业境外投资的社会环境责任[17]。

此外,我国政府要通过进一步研究东道国的政策法规,与东道国签订双边或者是多边投资的保护协定,建立健全对外投资的环境保护机制。“一带一路”沿线东道国虽大多属于发展中国家,但也在不断地健全和优化环境保护规制立法方面的工作。如尼日利亚将通过新《石油产业法案》来完善相关的合资石油企业的环境报告制度[29];秘鲁推出的《矿产和碳氢化合物法》要求外资企业在环境保护方面必须通过公听会与当地社区磋商,其《原居民或当地人的事前会商权法》要求在公听会上,当地群众可以对公司强制性环境影响评估这一必要内容进行提问及表示异议,而外资企业必须考虑这些提问及异议[30]。

(三)推动ODI转型升级,减少环境风险

在“一带一路”沿线国家地区跨国企业转型升级建设的过程中,通过推进基础设施的互联互通,结合“四大经济走廊”中各国家经济发展的需求,促进企业创新转型升级和中国对外投资领域的转型升级,这既有助于改善各东道国尤其是发展中国家的环境风险,又有助于延长中国跨国企业对外投资发展的生命周期。

在当前,“一带一路”沿线大多数国家面临着不小的碳减排压力,鉴于中国在四大经济走廊的对外投资在能源矿产和金属化工两大行业中所占比重较高这一特征,控制碳排放是中国在“一带一路”沿线国家对外投资中所面临的最紧迫的问题。因此中国跨国企业在创新升级的过程中,应将重点放在低碳技术创新领域,在投资中选择更为成熟的低碳技术。此外,现在经济高速发展的发展中国家都把注意力集中到了新能源的开发使用上面,这可以使东道国在低碳经济发展时代取得后发优势,因此在对外投资的转型升级中重视对新能源的开发与使用,既有助于保护东道国的生态环境,也可以降低跨国企业对外投资所面临的环境风险,实现跨国公司对外投资的可持续发展。

近年来,中国也不断完善了有关低碳环保项目的相关法律法规,例如《可再化能源法》《清洁生产促进法》《循环经济促进法》等等。要想推动我国跨国企业积极地使用低碳技术,需要政府着力扶持低碳产业,进一步制定和完善政策支撑体系,提供良好的政策环境和制度保障发展低碳技术。到2017年为止,美国能源部已累计投资超过了31亿美元用于低碳技术的开发;亚洲开发银行承诺到2020年时,计划将每年投资30亿美元提升到60亿美元的资金到生态环境的保护中,用于促进低碳发展。在全球低碳经济蓬勃发展的背景下,2017年10月党的十九大报告做出了推进绿色低碳循环发展的一系列部署。中国的对外投资应该以此为契机,推动ODI的转型升级与可持续发展。

(四)鼓励扶持环境咨询服务业

新兴的环境咨询服务业致力于用科学的手段进行环境治理和改善,能为企业提供专业的诊断和评估,制定专业的环境保护方案,促进企业建立环境风险预防机制,最大程度上降低企业因为环境责任问题造成的损失。在我国企业环境责任意识淡薄、政府的环境行为监管标准远低于发达国家这一现实背景下,政府可培育、发展第三方服务中介,用市场化的手段为企业和政府提供更专业的环境咨询服务。鼓励环境咨询服务业随着跨国经营一起走出去,将有助于降低企业跨国经营中所面临的环境风险,提升企业跨国经营的竞争力。

[注释]

① 工程承包是“一带一路”倡议的核心,因为不涉及产权交易,没被统计到ODI中去。自2013年秋以来,76个“一带一路”沿线国家的工程建设占了中国海外工程的60%以上,这一速度一直保持到了2018年(数据来源:商务部解读《对外投资合作发展报告2017》)。

② 说明:表中仅仅统计了2005-2017年间在四大经济走廊的六大环境敏感型行业中不良投资累积金额在10亿美元以上的东道国,不包括非四大经济走廊的巴基斯坦、埃塞俄比亚和蒙古。