社会规范诉求与消费者的环境保护行为:时间距离的影响

2019-07-09童泽林黎建新

何 昊,童泽林,黎建新

(1.长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙 410114;2.湖南省现代企业管理研究中心,

湖南 长沙 410114;3.海南大学 管理学院,海南 海口 570228)

一、引言

如何引导消费者的环境保护行为已经成为政府、环境保护组织以及营销学者关心的热点议题。除了经济刺激[1]和环境教育[2],社会规范也是推动消费者保护环境的重要手段[3]。社会规范可以区分为指令式规范(injunctive norm)和描述式规范(descriptive norm)两种不同的表述方式;前者主要强调社会群体成员应该做什么,而后者主要强调社会群体中多数成员的典型行为[3-5]。现有研究发现,尽管这两类社会规范诉求均能有效地引导环境保护行为,但消费者遵循它们的动机却不尽相同,这就导致不同类型社会规范诉求的适用场景和效力存在较大差异[3][5-6]。因此,对影响两类社会规范诉求效果的因素进行识别仍是值得学术界深入探讨的重要议题[6]。例如,在消费活动引起的众多环境问题中,其中一些带来的负面影响相对直接可见,而另外一些则需要经过较长时间才会逐渐显现[7]。依据解释水平理论,环境问题的后果在时间特征上的差异有可能影响消费者的思考模式和信息关注焦点[8],这就有可能让不同宣传内容的说服效果产生差异[9]。那么,为了提升环保宣传的效果,营销人员又该如何依据环境问题的时间特征选择恰当的规范诉求?关于这一问题,当前社会规范的研究文献尚不能提供解答。

鉴于上述研究缺口,本研究将基于规范焦点理论(the focus theory of normative conduct)和解释水平理论(construal level theory)的相关研究发现,探讨环境宣传引导下的时间距离感知如何影响社会规范诉求的说服效果。此研究发现不但有助于加深营销学界对社会规范作用机制的理解,也为社会营销人员结合宣传情境的特点设计恰当的规范诉求提供理论指导。

二、文献回顾与假设提出

(一)社会规范诉求与环境行为

有关消费者环境活动的研究表明,人们参与环境保护活动,不仅源于对经济因素的考虑或者对环境问题的关心,也源于对社会规范的感知[5],换言之,社会中的其他成员如何看待和参与环境保护活动也会影响人们的环境活动决策[10]。在有关社会规范影响环境行为的研究中,规范焦点理论是最具影响力的理论脉络[5]。

规范焦点理论认为,社会规范信息可以区分为指令式规范和描述式规范两种不同的表述形式,指令式规范强调了行为受到社会支持或者反对的程度,而描述式规范则展现了行为在某个范围内的普遍性[3-4][6]。例如,在表述节约用水的行为规范时,我们可以采用“每一个公民都应当做到节约用水”(指令式规范)或者“绝大多数公民都做到了节约用水”(描述式规范)两种不同的规范信息陈述方式来构建宣传信息。规范焦点理论进一步指出,在遵循不同形式的规范信息时,人们的动机存在差异:对指令式规范信息的遵从更多出于建立和维系社会关系这样的人际目标,因此会更多地考虑他人和社会对自己的评价;而对描述式规范信息的遵从则主要出于对行动效率和效果的考虑,会更加关注如何有效地融入和适应周边的环境[4]。因此,即便描述的是同一种社会行为,因为关注焦点的差异,人们对两种社会规范信息的响应依然存在差异[3]。

目前,已有相关研究对两种社会规范信息的说服效力进行了探索。最初的研究集中于检验社会规范信息对人们环保行为的影响[5];随着研究的推进,探讨不同形式的规范信息存在的效用差异和适用情境逐渐成为学者们更加关心的问题[6][11]。例如,研究者们发现,消费者的自我解释倾向会影响不同规范信息的效力,当集体自我被激活时,相比利益诉求,指令式规范和描述式规范都能更好地引导消费者的环保行为,当个体自我被激活时,利益诉求和描述式规范的引导效果要好于指令式规范[5];当自我控制力被削弱时,指令式规范对人们行为的影响也会相应减弱,而描述性规范的影响则不会变化[6];涉入程度的提升则会削弱描述式规范信息的影响[13]。这些研究发现虽然加深了人们对社会规范效用机理的理解,但社会规范诉求的作用边界仍有待深入探讨[11]。例如,当前的研究缺少对时间情境的关注:在劝说消费者参与环境活动时,既可以强调活动对未来的影响,让消费者关注那些经过较长时间才会显现的环境危机,也可以引导消费者关注当前表现的更为直接的环境议题[7]。然而,现有的研究尚未说明这种对远期或近期关注焦点的差异是否以及会如何影响社会规范诉求的沟通效果。时间情境的远近可归入心理距离的范畴[12],解释水平理论对心理距离如何影响人们的行为决策进行了广泛探讨,据此,本研究将依据解释水平理论,进一步分析时间距离如何影响不同类型的社会规范诉求的效果。

(二)时间距离与社会规范诉求

解释水平理论认为,人们对事物的认知表征存在抽象程度的差异。当解释水平较高时,人们会采用更为抽象的思维方式,对事物进行一般化、总体化和去情境化地理解;当解释水平较低时,人们会采用更为具体的思维方式,更加关心事物的具体细节和背景信息[13]。这种思维模式上的差异会对人们的思考、知觉以及行动产生重要影响[14-15]。人们对事物或者行动在时间上的远近感知是影响解释水平高低的重要因素[12-13],因而,人们倾向于用抽象的方式描述未来的行动,更加关注行动的价值和意义以及目标状态;倾向于采用具体的方式描述当前的行动,更加关注行动的可行性和结果,关注行动本身和行动过程[8][12]。相关研究进一步发现,当沟通信息的内容与消费者的时间思维模式相匹配时,说服效果会得到提升[9],例如当对未来的事物进行评价时,强调事物的主要特征和一般性能够明显提升评价者的态度,那些反映未来活动的价值、目标和理由的信息更容易赢得消费者的正面评价和支持;当对当前的事物进行评价时,强调次要特征和特殊性能够显著影响评价者的态度,那些反映当前活动的过程、手段的信息更容易获得正面评价和支持[16][17]。

基于上述研究发现,本研究认为,消费者的时间思维模式与社会规范信息的匹配会影响其参与环境保护活动的意愿。依据解释水平理论,强调消费活动对未来和子孙后代的影响会提升人们的解释水平,让人们更加关注环境活动的社会意义和价值,看重环境活动的道德原则和社会适宜性[12][18]。规范焦点理论表明,相比描述式规范引导消费者关注行动本身,指令式规范会让消费者关注行动的社会价值以及社会赞许程度[4][19]。由此可见,关注未来的思维模式与遵循指令式规范的行动目标更为吻合,因此在强调消费活动对未来的影响时,使用指令式规范更有可能提升人们参与环境保护活动的意愿。另外,一些研究也发现,时间距离的增加会提升消费者的自我控制能力[20],而自我控制正是指令式规范发挥作用的重要条件之一[4],自我控制水平的提升也有助于提升人们参与环境保护活动的意愿[21]。据此,我们提出下述假设:

H1:在强调消费活动对未来的影响时,相比描述式规范诉求,采用指令式规范诉求能够更为有效地提升消费者参与环境活动的意愿。

与上述分析相对应,本研究认为,强调消费活动对当前生活环境的影响会提升描述性规范诉求的效果。这是因为当注意力聚焦于眼前时,人们会更加关注行动的可行性而非社会合意性,关注行动手段而非目标[8],这就会降低环保行为所蕴含的社会价值在决策中的权重,容易引起环境活动与个人行为便利之间的取舍困难[21];而与指令式规范相比,描述式规范更多地反映了消费者对事实的判断[19],引导人们关注他人的行动以及行动的效率[4]。由此,关注当前的思维模式与描述式规范代表的行动目标更为匹配:当环境宣传让消费者关注眼前正在发生的事情时,相比于在意环保活动的社会价值,他们更有可能关注其他社会成员采取了何种行为进行应对,将他人的行为视为保护环境与个人便利之间应如何取舍的重要参照。据此,我们提出下述假设:

H2:在强调消费活动对当前的影响时,相比指令式规范诉求,使用描述式规范诉求可以更为有效地提升消费者参与环境活动的意愿。

虽然强调消费活动对当前环境的影响会提升描述式规范的说服效果,但是时间距离的缩短也会增加消费者对负面信息的关注[22],特别是对于那些感知严重程度较高的环境问题,例如空气等与生存联系更为紧密的问题,较近的时间距离会进一步放大消费者对问题严重程度的感知[7]。已有研究发现,问题严重程度的提升不但会让消费者更加关注应对的措施[23],也会增加道德强度感知[24],提升对指令的遵从[25],因而行动本身以及行动的意义都会成为消费者关注的内容。因而,当环境问题严重程度较高时,指令式规范和描述式规范都有可能为消费者的行为提供指引。由此,我们提出以下假设:

H3:在强调消费活动对当前环境的影响时,对于严重程度高的环境问题,指令式规范和描述式规范对消费者参与环境活动意愿的影响不存在显著差异。

我们设计了两个情境模拟实验对提出的假设进行检验。实验一的主要目的是检验时间距离能否对两种社会规范诉求的沟通效果产生影响,即对H1和H2进行检验;在实验二中,我们将进一步对H3进行检验,探讨当时间距离较近时,环境问题的严重程度是否会增强指令式规范的说服效果。

三、实验一

(一)研究设计与变量测量

在实验一中,我们对环境问题的时间距离与社会规范诉求类型的匹配效应进行了检验。实验一采用了2(时间距离:未来VS当前)×2(社会规范诉求:指令式VS描述式)组间对比设计。通过事前讨论,我们选择了节约用水的宣传作为实验背景。选择这一背景主要出于以下考虑:首先,尽管媒体对节约用水有较多的宣传,但水资源相对充沛地区的居民对这一问题缺少直观感受,在日常生活中容易忽视这一问题。在随后的小规模预测试中,我们使用了两个7点语义差异量表,让湖南某高校在校生(N=30)对浪费水的危害程度(1=轻微,7=严重)和日常关注程度(1=没在意,7=很重视)进行了评价,结果显示危害程度为中等(M=4.02),关注程度为偏低(M=3.29),符合我们的预判。其次,节约用水行为的可视化程度相对较低,预测试的结果也表明被试者对他人是否节约用水的整体感知比较模糊(1=完全不清楚,7=非常清楚;M=3.57)。综合上述考虑,选择节约用水作为实验背景比较适合实现时间距离和社会规范诉求的操控。

在参考现有研究的基础上,我们选择通过宣传信息的时间陈述差异完成对时间距离的操控[17]。在我们设计的海报上,实验参与者会阅读到一段有关节约用水的一般性说明,即“水,并不是取之不尽,用之不竭的,一个滴水的水龙头,一天会浪费4升水,一个漏水的马桶,一天会浪费14升水”。时间距离较近的情境表述为“当前,人类的淡水资源正在枯竭”;时间距离较远的情境表述为“未来,人类的淡水资源终将枯竭”。同样,依据规范焦点的相关研究[11],我们使用了“生态环境部的一项调查表明,大部分受访的大学生认为应当节约用水”及“生态环境部的一项调查表明,大部分受访的大学生做到了节约用水”两种表述方式分别作为指令式规范情境和描述式规范情境的刺激材料。

关于因变量的测量,在参考现有研究的基础上,我们使用了改编后的两个7点李克特量表对参与者的节水意愿进行了测量[6][11],具体测量项目为“我非常乐意节约用水”和“我今后会做到节约用水”(1=绝对不会,7=绝对会;Cronbach α=0.898)。为了排除参与者的环境态度等因素带来的影响[26],我们也使用了“我很关心环境问题”“我非常注意保护环境”及“保护环境让我感觉很好”三个7点李克特量表(1=完全不认同,7=非常认同;Cronbach α=0.925)对这一问题进行测量。

(二)实验流程

实验一邀请了湖南某高校120名在校生(男生54人,女生66人,平均年龄为20.12岁)参加,所有完成实验的学生会收到价值3元的小纪念品。实验参与者被随机配置到四个实验情境中,阅读一则“世界节水日”的宣传海报。四个实验情境中的海报使用了相同的背景图片和节约用水的基本信息说明,时间距离和社会规范的操控内容分别使用了相应的文字说明材料。在看完海报后,实验参与者会填写一份问卷,包括了时间距离操控检验、社会规范焦点操控检验、节约用水行为意愿、环境态度以及性别和年龄等变量的测量量表,整个海报的阅读和问卷的填写均是独立和匿名完成的。

(三)实验数据分析

SPSS20被用于研究数据的处理与分析。我们使用了一个7点量表(“这则宣传让我关注”;1=眼前的问题,7=未来的问题)检验了时间距离刺激材料是否引导实验参与者关注不同的时间节点[17],结果表明,不同时间距离情境下参与者的时间关注焦点存在着差异(M近=2.67,M远=5.92,p<0.001)。我们也使用了一个7点量表检验了参与者是否对不同社会规范所传递的信息焦点差异进行区分(“这则宣传想要表述的是”1=他人的行为,7=他人所支持的行为)[5],结果也表明参与者可以对两种社会规范诉求进行区分(M描述式=2.47,M指令式=5.37,p<0.001)。以上数据分析结果表明我们对实验情境的操控符合预期。

接下来,我们使用了多因素方差分析,将参与者的环境态度作为协变量,比较了时间距离和社会规范诉求对参与者节水行为意愿的影响。数据分析的结果表明,环境态度对参与者行为意愿的影响显著[F(1,115)=134.72,p<0.001];宣传强调的时间距离对参与者行为意愿的影响不显著[M近=6.14,M远=6.02,F(1,115)=1.225,p=0.271];宣传所采用的社会规范诉求信息类型对行为意愿的影响不显著[M描述式=6.06,M指令式=6.11,F(1,115)=0.356,p=0.552];时间距离和社会规范诉求信息两者对行为意愿存在显著的交互效应[F(1,115)=24.764,p<0.001](见表1和图1所示)。

我们同时使用简单主效应分析,对时间距离和社会规范诉求信息对节水行为意愿的影响做了进一步的分析。结果表明,当宣传强调的时间距离较近时,描述式规范的说服效果要好于指令式规范[M描述式=6.49,M指令式=5.80,F(1,117)=6.00,p<0.05];当宣传强调的时间距离较远时,指令式规范的说服效果要好于描述式规范[M描述式=5.63,M指令式=6.41,F(1,117)=8.45,p<0.005]。由此,H1和H2得到了支持。

表1 实验一的方差分析结果

图1 时间距离和社会规范诉求对行动意愿的交互效应示意图

四、实验二

(一)实验设计与变量测量

实验二的目的是进一步检验,当宣传所展示的时间距离较近时,环境问题的严重程度感知是否会影响不同社会规范的说服效果。实验二采用了2(问题严重程度感知:轻VS重)×2(社会规范诉求:指令式VS描述式)组间设计。在实验二中,我们使用了节约用水和大气污染两个议题分别代表较轻的环境问题和较严重的环境问题。在两个议题的宣传海报中,我们使用了相似的时间距离表述方式,节约用水的情境为“当前,淡水资源正在枯竭”,大气污染的情境为“当前,空气污染正在加剧”。规范焦点的操控使用了同实验一相同的方法,使用“生态环境部的一项调查表明,大部分受访者认为应当节约用水绿色出行”和“生态环境部的一项调查表明,大部分受访者做到了节约用水绿色出行”两句话完成指令式规范和描述式规范的信息焦点操控。与实验一相同,因变量的测量使用了两个7点李克特量表:“我非常乐意节约用水绿色出行”及“我今后会做到节约用水绿色出行”(Cronbachα=0.862),实验参与者的环境态度测量使用了三个7点李克特量表(Cronbachα=0.805)。

(二)实验流程

实验二邀请了湖南某高校100名MBA学生(男性51人,女性49人,平均年龄为29.57岁)参加,所有完成了实验的参与者收到了价值5元的小礼品。实验参与者被随机配置到四个实验情境中,阅读一则关于“节约用水绿色出行”的宣传海报。节约用水的两个实验情境使用了相同的背景图片和水资源节约信息的说明,并分别使用了相应的社会规范诉求信息;绿色出行的两个实验情境也使用了相同的背景图片、大气污染与绿色出行基本信息的说明,并分别搭配了相应的社会规范诉求。在看完海报后,实验参与者会填写一份问卷,包括了社会规范焦点操控检验、环境问题严重程度感知操控检验、行为意愿、环境态度以及性别和年龄等变量的量表。同实验一相同,整个海报的阅读和问卷的填写均是独立和匿名完成的。

(三)实验数据分析

我们采用了与实验一相同方式对社会规范信息焦点的操控进行了检验,结果表明,参与者能够区分不同社会规范诉求所传达的信息焦点(M描述式=2.68,M指令式=5.60,p<0.001)。我们也使用了一个7点量表对环境议题的严重程度感知进行了检验(“当前的淡水资源缺乏/空气污染问题的严重程度为”1=轻微,7=严重)(M水资源=3.64,M空气=5.78,p<0.001)。结果表明我们的实验操控获得了成功。

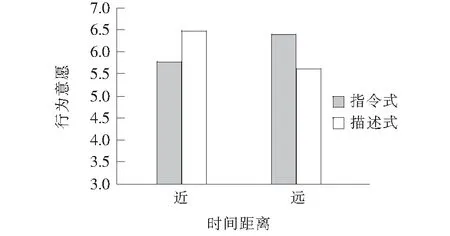

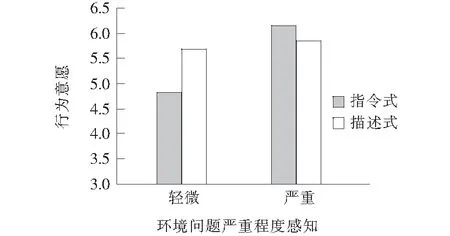

将参与者的环境态度作为协变量后,多因素方差分析的结果表明,环境态度对参与者行为意愿呈现出显著影响[F(1,95)=94.329,p<0.001];在宣传所强调的时间距离较近的条件下,环境议题的严重程度对参与者行为意愿的影响显著[M轻微=5.26,M严重=6.01,F(1,95)=9.106,p<0.005],社会规范诉求类型对行为意愿的影响显著[M描述式=5.77,M指令式=5.50,F(1,95)=8.609,p<0.005];严重程度和社会规范诉求信息两者对行为意愿的交互效应显著[F(1,95)=4.695,p<0.05](见表2和图2所示)。

表2 实验二的方差分析结果

图2 社会规范诉求与环境严重程度对行动意愿的交互效应示意图

简单主效应分析表明,当宣传强调的时间距离较近时,对于感知严重程度较低的环境议题,使用描述式规范的说服效果要好于指令式规范[M描述式=5.68,M指令式=4.84,F(1,97)=6.39,p<0.05],这与实验一的发现相吻合;对于感知严重程度较高的环境议题,指令式规范和描述式规范的说服效果并没有出现显著差异[M描述式=5.86,M指令式=6.16,F(1,97)=0.81,p=0.369]。由此可以认为H3得到了支持。

五、结论与讨论

结合规范焦点理论和解释水平理论,本研究探讨了环保宣传所强调的时间距离和社会规范诉求类型会如何影响消费者的环境保护行为的意愿。两个实验的结果表明,在利用社会规范的力量引导消费者环境保护行为时,需要考虑规范诉求类型和时间距离焦点之间的匹配。当强调消费活动对未来的影响时,采用指令式规范的说服效果要好于描述式规范,当强调消费活动对当前的影响时,描述式规范信息的说服效果要好于指令式规范。但是,在宣传强调消费活动对当前的影响时,面对严重程度感知较高的环境议题,指令式规范会发挥同描述式规范相同的说服效力。

目前,社会规范对环境行为的影响已经在大量研究中得以验证[5],但是,识别指令式和描述式两种规范诉求效用的边界条件,并据此设计更加行之有效的环境保护宣传仍是当前研究相对薄弱之处[6]。本研究的发现表明,在使用社会规范信息推动环境保护行为时,不仅需要考虑消费者的自我解释倾向[6]、信息调节焦点[11]等与社会规范信息之间的匹配,同样也需要考虑信息所强调的时间距离焦点是否吻合社会规范信息的诉求重点。这一研究发现不仅加深了我们对社会规范诉求如何影响消费行为的理解,进一步拓展了解释水平理论的应用领域,也再次验证了在环境保护领域信息诉求与具体的宣传情境相互匹配的重要性[27-28]。依据本研究的发现,社会营销人士在设计环境保护宣传时,如果希望通过强调消费活动对未来环境的影响唤醒人们对环境问题的关注,则需要更加强调环境保护行为的社会意义和社会支持;当引导消费者关注行为对当前环境的影响时,如果议题本身不容易引起消费者的严重程度感知,使用描述式规范强调环保行为的普及性可能会获得更好的效果。

需要注意的是,本研究是在一个相对受控的环境中对假设进行的检验。在现实生活中,环境宣传所面临的实际情况远比本研究的实验情境复杂,多元化的媒体渠道对环境议题的关注焦点或报道内容的不一致有可能会干扰消费者对行为普及程度或者环境严重程度的判断。例如,社会化媒体对负面环境信息的过分关注虽然有可能会加强消费者对议题严重程度的感知,但也会在一定程度上影响消费者对环境保护行为普及程度的感知[2],进而产生主观体验与宣传信息的矛盾[7],这就有可能削弱规范诉求信息的说服效果。另外,本研究只关注了时间距离,并未探讨心理距离的其它表现维度会如何影响社会规范诉求的效果。现有研究表明,时间距离和社会距离对消费者评价的影响可能会存在相互影响[29],因此,社会距离和空间距离等其它表现维度的影响是否会出现与时间距离不同的形式也是今后的研究可以探讨的议题。最后,本研究使用的样本较为单一,虽然能够有效地减弱参与者背景差异对结果的潜在影响,但也可能限制研究结论对其他人群的适用性,这也是今后的研究需要注意和克服的地方。