从理念到实践:“合作—分享”教学模式的构建

2019-06-11安强身魏桂娟

安强身 魏桂娟

[摘 要] 教育的根本任务是立德树人,我国高等教育迫切需要以树人实效为根本,创新和改革现有的教学模式。基于建构主义等“合作—分享”理念的基本理论,以创新和改革教学内容、教学方式、考核方式为出发点,本文结合教学实践中可能存在的问题,构建了理念与实践一体化的“合作—分享”课堂教学模式,以效果为本,因学科、课程、课堂等教学实践因素而异,突破形式的束缚,实施方法灵活,从而实现育人的根本任务。

[关键词] “合作—分享”;教学模式;模式构建;理念与实践一体化

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2019)01-0103-06

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2019.01.017

中国已进入社会主义新时代,国际与国内社会、经济形势呈现出新的变化趋势和矛盾,国家经济发展以及国际竞争使得对人才的需求更加强烈。习近平总书记一直强调要办好具有“中国特色、世界水平的现代教育”,并在党的十九大报告中以“优先发展教育事业”为主题,指出要把教育事业放在优先位置,深化教育改革,落实立德树人的根本任务,办好人民满意的教育。高等教育的本质是育人,立德树人是“为何办大学”“如何办大学”两个根本问题的终极答案。虽然大学需要承担科学研究、社会服务及文化传承和创新的职能[1],但更为根本的是,高等教育存在与发展的目的在于为国家、社会发展培养人才。对于高校个体而言,教学置于办学的根本应是一个基本认识,但更为重要的是如何实现教学任务,培养更为优秀的人才。

高校课堂中长期存在的“满堂灌”“宣讲式”教学已难以适应新时代学生的培养需求,课堂教学时间短、任务重。效果是评价教学模式的重要标准,也就是说,学生在课堂上学了什么、学了多少、是否有提高应是评判的标准尺度。创新与改革传统教学模式迫切需要新理念与新模式。近年来,共享经济理念被提出,并在社会经济不同领域广泛应用,“合作—分享”模式对应的教学理念也应运而生。这一教学模式最早兴起于美国,因极富创新和实效而被评为“近几十年来最重要和最成功的教学改革” [2]。如何把这一理念应用于中国的高等教育实践中,真正提升教学质量、提升学生能力,是当前高等院校育人宗旨下应重点思考和解决的问题。于是,针对高校课堂教学中长期存在的诸多症结,本文构建了“能力为目标、思维为核心、教师为主导、学生为主体、活动为载体”理念下“理论与实践一体化”的“合作—分享”课堂教学模式。

一、“合作—分享”的内涵及其理论依据

(一)“合作—分享”的内涵

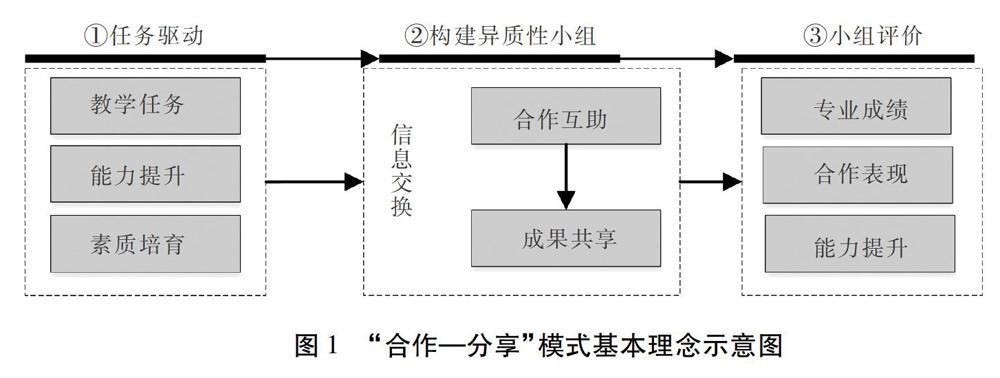

近年来,“合作—分享”模式被重点关注,对其内涵上的认识也不断加深。王坦认为,这是一种教学策略体系,旨在提高组内成员的合作互助能力,并以小组成绩来衡量小组目标的完成情况[3]。Slavin把“合作—分享”看作一种课堂教学技术,该模式下的组内成员为获得奖励或认可而致力于提高小组的整体成绩[4]。而Olsen & Kagan将“合作—分享”理解为一种语言教学方法,成员在提高自己成绩的同时,也愿意帮助组内其他成员进步,从而在组内进行有组织、有计划的信息交换[5]。而后,Sweeney et al.对其进行了补充,认为这种信息交换是主动分享而非被动接受,旨在寻求最为合理的观点[6]。由此可见,“合作—分享”教学模式涉及到3个层次:以异质性小组为学习单元、组内动态的信息交换和小组成绩作为评价依据。笔者认为,“合作—分享”模式是以异质性小组为学习单元,在任务驱动情境下系统地利用教学动态因素,最大程度地调动小组成员的积极性,以实现教学目标,并以分享的成果作为小组成绩评定依据的一种教学模式(图1)。

(二)“合作—分享”的理论依据

诸位学者对该教学模式理论依据的认识有一定分歧,尚未得出一致的结论。结合已有文献的梳理,目前更倾向于将建构主义理论、社会互赖理论和最近发展区理论视为“合作—分享”教学模式的理论依据[7]。

1. 建构主义理论。建构主义理论认为,知识并非通过教师的传授习得,而是学习者在一定的情境下,借助教师以及同伴的帮助获取相关学习资料后,自己通过意识构建获得。其强调学习者的主动性和探索性,方式是“学”而非“教”,本质是“以学生为中心”,教师的角色也不再是傳统意义上的传授者和灌输者,而是促进者和指导者,担当着鼓励和引导的责任。因此,知识的获得程度最终取决于学习者的构建能力,而构建能力又与学习者的自身经验和身处的情境有关。该理论指出,理想的学习环境不仅需要情境和意义建构,更需要贯穿整个学习过程的协作与交流,通过组内讨论与争辩,促进每个学习者的想法在群体内共享,实现教学过程的最终目标。

2. 社会互赖理论。道奇在合作竞争理论中指出,当处在合作性社会环境时,个体目标呈现出“促进性的相互依赖”,反之体现为“排斥性相互依赖”;后来,其学生约翰逊及其兄弟将该理论拓展为“社会互赖理论”[8]。该理论假定社会互赖的结构方式决定着个体的互动方式及活动结构。“互赖”分为积极互赖(合作)、消极互赖(竞争)和独自完成(个体努力),其中“积极互赖”即“合作—分享”方式,能够促进成员之间互相鼓励,并朝着共同的目标努力。约翰逊兄弟提出,在课堂中同样存在着合作、竞争与个体3种情境。其中,在合作情境下,群体目标依赖于个体目标的实现,只有帮助组内成员都达成个人目标,才有可能实现群体目标;在竞争情境下,个体目标与他人目标相互排斥,属于“利己损人”的学习情境;在个人情境下,则没有群体目标的束缚,目标的实现也不依赖于他人。王坦指出,“合作—分享”体现了积极互赖的力量,当大家为了共同的目标而选择互助互勉,个体以及群体目标才能实现[9]。

3. 最近发展区理论。Vygotsky最早针对儿童教育提出最近发展区概念,认为学生存在实际水平和潜在水平两种发展水平。其中,实际水平是个人独自解决问题时所能达到的水平,而潜在水平则是在外界(教师及同伴)的帮助下达到的最高水平,两者的水平差距称为“最近发展区”[10]。该理论认为,教学过程可以提供最近发展区的认知环境,不仅体现在教师对学生的引导上,也体现在学生与优秀同伴之间的切磋、讨论上,从而就实际问题形成一致的解决方案。因此,该理论建议教师针对学生的最近发展区设置稍高难度的任务,以小组讨论的形式调动学生的积极性,在小组争辩中打破原有的思维惯性,激发新创意和新想法,逐步引导学生开发自己的潜在能力。

二、“合作—分享”教学模式及其构建思路、基本运行与构建要求

在《面向未来:21世纪核心素养教育的全球经验》研究报告中发现,最受重视的公民7大素养中,沟通与合作排在首位,其次是创造性与问题解决[11]。而“合作—分享”教学模式作为教学实践的一项创新改革,通过培养学生的合作能力及学科综合应用能力,可以实现立德树人和素养教育的最终目标。因此,成功地将“合作—分享”理念落实于实践,需要在模式构建的要求下遵循一定的思路和方法。

(一)“合作—分享”教学模式及其构建思路

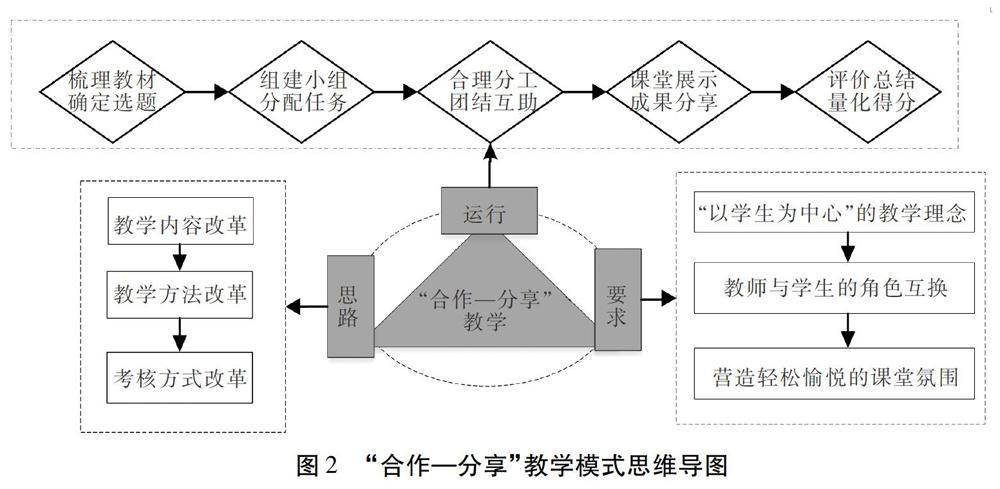

约翰逊兄弟指出,无论采用何种“合作—分享”教学模式,都必须同时满足积极互赖、正向促进、个人责任、社交技能和小组自评5个基本要素,这样才能保证合作学习的有效性[12]。基于此,本文从教学内容、教学方法和考核方式3个层面构建了有效的“合作—分享”教学模式(如图2所示)。

1. 教学内容改革。为了保证知识的递进性和逻辑性,教材中往往会在开篇罗列大量的理论及定义,然后进行相关的知识点阐述,虽然层次性较强,但知识点零碎,难免有些枯燥,无法带动课堂氛围和激发学生的学习热情。教师可根据整章内容进行专题整合,将重点、难点部分归纳成专题汇报形式,辅助以对应的专题视频配套讲解,有案例的结合案例进行知识拓展;难度稍低的重点部分以小组任务的形式布置给讨论小组,即将教学内容按照“理论讲解+案例分析+知识拓展”分为3档,付以不同的时间和精力。

2. 教学方法改革。“合作—分享”教学模式下的教学方法主要表现为师生合作、生生合作两种形式,弥补了以前单向教学的弊端。“合作—分享”模式下,师生合作主要表现为“教师是导演、学生是演员”的角色分工,教师只负责前期的出谋策划,整个课堂都属于学生;而传统的教学模式下,教师“既导又演”,学生只负责跑跑龙套甚至是充当观众,参与度不高,导致走马观花式的学习,甚至使学生丧失了学习兴趣。“导”和“演”分离后,学生的主体地位得以体现,求知探索欲望增强,从而对学习产生浓厚的兴趣,进入会学、乐学的状态。同时,教师的职责得到进一步明确,工作负荷得到减轻,可以将更多的精力投入到研究教学问题、设计教学方案、促进教学改革等中去,从而保证“导”的质量。

生生合作主要以小组讨论的方式进行,因此合理确定分组、分配适当的任务量至关重要。分组要秉承“组间同质、组内异质”的原则,形成“个体自主、组内互赖、组间竞争”的关系格局。任务驱动情境下,各小组的任务要具体、明确、可操作,并且有一定的时间限制,组员共同协作完成,以保证组内成员的充分合作。

3. 考核方式改革。评价(反馈)环节是对一定阶段成果的检验和肯定,评价机制设置的合理与否直接影响到学生的前期付出程度,因此是最不可忽略的环节。小组讨论模式下,以个人努力程度确定个人成绩的评定原则已不再适用,而是需要建立多维度的评价机制。小组成绩按照过程绩效和成果绩效两个阶段进行打分,评分者也不再局限于教师一人,而是赋予教师打分和学生打分一定的权重,最终两个阶段的加权平均分即为小组总成绩,也是组内成员的平均分,再以组内成员的互相评价算出每个成员的最终得分,并保证组内成员的成绩差额不高于一定的数值,这样既能体现各组之间的相对公平,又能确保个体责任的履行。

(二)“合作—分享”教学模式的基本运行

可按照“梳理教材,确定选题→组建小组,分配任务→合理分工,团结互助→课堂展示,成果分享→评价总结,量化得分”5个步骤将“合作—分享”模式具体落实到教学实践中。

1. 梳理教材,确定选题。教师作为教学模式的引导者和促进者,梳理教材后确定的选题要保证学习小组在课下能够顺利开展,既高于他们个人现有的水平,又不超过学习小组的整体水平。有质量的选题应该注重培养学生的创新能力、“工匠精神”及合作分享意识,在合作分享的过程中突破思维惯式,提升价值观念和专业素养,让学生在切磋、讨论中学会彼此欣赏、尊重和包容,最终实现专业素养教育和立德树人的根本目标。随着互联网技术的发展。选题可以超出一定的教材范围,鼓励学生利用互联网平台获取相关的信息资源,提升他们自主搜集信息的能力。

2. 组建小組,分配任务。“任务驱动”教学法,是指在课程学习过程中紧紧围绕教师布置的任务,学生积极主动地搜集资源,在强烈的问题动机驱动下进行主动探索和互助学习。因此,只有明确各组的任务,才能有效地调动学生的积极性。合作小组的规模一般为4~6人,可由学生自行组建,但要遵循“组间异质、组内同质”的原则,即每个小组的总体水平相当、组内水平有所差异。若为4人组,成绩方面可考虑由1名优等生、2名中等生和1名后进生构成,以此类推。当然,成绩只是一方面,还要综合考虑性格、性别、能力等因素。就合作便利性而言,学生往往以宿舍为单位构建小组,方便交流的同时,在彼此互相了解的基础上,也提高了合作契合度。最后,教师可依据上述组建原则对学生自行组建的结果略作调整。

3. 合理分工,团结互助。小组成员怀着“自己的事情自己做、同伴的事情帮着做”的心态积极地完成小组任务。具体的课题任务分配到各小组后,学生可根据教师布置的任务量及完成时间制定详细的计划,明确个人责任,使每个成员都带着强烈的使命感去主动搜集相关资料,并认真分析、整理,保质保量地完成任务。遇到个人解决不了的难题,及时向组内其他成员求助,找到解决问题的最佳方案。个人任务完成后,积极主动地向遇到困难或效率较低的其他同伴提供帮助。最后,小组成员聚集到一起,共享整理好的资料,在汇总过程中主动发表见解、提供新思路,最后求同存异,形成最终的小组成果。

4. 课堂展示,成果分享。经过组内成员协商,每个小组推选出1名同学做汇报代表,按照抽签顺序依次展示各小组的任务完成情况,教师可担当临时主持人。小组代表用8~10分钟分享完成果后,教师做2~3分钟的简单点评,然后留出5~7分钟的时间供其他小组成员提问,可以是汇报人回答,也可以是组内其他成员回答,然后进行下一组的汇报。课堂汇报可以锻炼学生的语言表达能力、时间把握能力,并加深对课程任务的认识;而提问环节不仅可以充分调动全班同学的参与度,还能体现小组的团结互助精神,加深小组成员的责任意识。

5. 评价总结,量化得分。“合作—分享”模式下的评价应该是教师和学生根据小组任务执行过程及结果进行的多角度、全方位的评价。在任务执行阶段,教师及其他组的所有学生可根據该小组的自主学习程度、任务履行情况、团结互助程度等因素进行量化得分,成果阶段则主要是对小组选题的深度、课堂展示效果等进行评价。其中,考虑到教师的评价更专业、公正,教师评分的比例可提高至60%,学生评分占40%,依次算出各小组的过程得分和成果得分,并通过赋予一定的权重算出各小组的总成绩,即该小组的平均分。然后,组内成员互相打分,主要考量个人对小组的贡献程度、是否热情帮助成员等,以平均分为中位数,组内差距绝对值不超过5分,依次得出每个组员的成绩。这种评价机制不仅可以保证每个学生都有充分的参与权、打分权和被打分权,也肯定了个人对小组的贡献,较为全面和公正地衡量了个人的付出和努力程度。

(三)“合作—分享”教学模式的构建要求

1. 秉承“以学生为中心”的教学理念。与传统的灌输式教学模式相比,“合作—分享”教学模式更强调学生的主体地位,教学活动围绕学生展开,设置的课堂活动最大程度地让学生自主完成,并鼓励他们走上讲台,与同学分享自己及小组的学习成果,进而培养他们的合作意识、责任意识,提高其自主参与性。

2. 落实教师与学生的地位转变。教师曾经是站在讲台上孤傲的命令者,不容置疑地告诉学生 “应该怎么做”。而“合作—分享”教学模式下的教师是引导者和鼓励者,以商量的口吻询问学生“想怎么做”,然后整合不同层次学生的需求,通过一定的教学策略与情感激励为他们创造展示自我的机会,挖掘他们的潜力,培养他们的自信,激发他们的求知欲。

3. 营造轻松愉悦的课堂氛围。合作的前提是全员参与,分享的前提是彼此信任,而压抑课堂环境下形成的不敢表达的心理障碍和过度紧张的情绪则会影响“合作—分享”教育模式下课堂活动的开展。因此,教师应主动营造轻松、自由、开放的课堂环境,合作形式不固定、观点发表不受限,没有优差生歧视、没有绝对的对与错,只有平等的交流和讨论,鼓励学生敞开心扉、畅所欲言,在充满包容性的课堂环境下激发他们的讨论热情和分享动力。

三、可能存在的问题与改进设想

“合作—分享”教学模式能够打破传统的教师单向授课的模式,促进师生、生生之间的交流与合作,培养学生的实践探索和批判精神,使他们在主动思考和探究学习的过程中提升学习能力和自信水平。该模式下,学生的主体地位得到肯定,被动学习转变为主动探索,教师的职责进一步得到明确,团队精神得以体现,无疑将是未来课堂教学改革的发展方向。但对于任何一种创新的模式来说,问题与不足不可避免,融入高等教育课堂教学的“合作—分享”教学模式不仅对教师,也对学生提出了更高的要求。预测与分析整个运行环节存在的问题,并进一步改进和完善,才能让这一模式真正在实践中运用和发挥效用。

(一)可能存在的问题

在“合作—分享”教学模式的构建过程中,可能会存在以下问题:

1. 学生参与性不高,缺乏一定的主动性。由于学生习惯了“教师站着讲、学生坐着听”的固定教学模式,惯性思维导致他们缺乏一定的合作积极性,甚至缺乏一定的人际交往能力,不知道如何参与到“合作—分享”的小组讨论中。尤其是在课堂规模较大、同学之间比较陌生时,学生没有足够的勇气站上讲台展示自己,教师也无法留给他们充分的课堂讨论时间。 2. 选题方向与教学目标偏离,契合度低。对于教师给定的课题,学生对讨论重点或研究角度具有一定的自主选择权,在搜集资料的过程中也会有所侧重,这就导致部分小组因没有完全领悟教师的意图而偏离了方向,偏离了教师设定的教学目标。这就好比学生课下花大功夫完成了一篇高质量论文,最终却被判定为跑题,付出无法得到该有的评价。

3. 对教师的要求更为灵活,压力增大。从前期的专题筛选到课堂氛围的建设及后期的评价反馈环节,教师都起着把握全局的作用,任何一个环节出错,都会影响到“合作—分享”模式的运行。因此,教师需要投入更多的时间和精力去进行专题筛选以及课堂氛围的营造,包括课下和学生进行一定的沟通,了解他们的兴趣及特点等。动态的教学任务、灵活的教学方式无疑加重了教师的授课压力,甚至对教师的科研工作构成一定冲击,使他们产生力不从心的感觉。

(二)改进设想

1. 因学科而设,选择性地应用该教学模式。“合作—分享”教学模 式虽然是卓有成效的教学改革,但不代表普遍适用于所有学科,有针对性地应用,才能更好地实现合作和分享的教学目标。在具体的教学实践中,应打破形式的束缚,因环境、情境而异。英语、语文、经济管理类课程等应以语言、逻辑分析为主,尤其是经济管理类课程,更具有开放性、实践性特征,小组讨论可以很好地针对选题去收集资料,并进行学习探究,在合作过程中实现资源的最大化分享,因此也是应用该模式最多的课程;而生物、化学等课程专业术语多、理解难度大,如果没有教师的指引,学生难以通过自主学习开展小组讨论,反而容易使他们产生挫败感,打击他们对该课程的学习热情,因此不建议实施“合作—分享”教学模式;音乐、体育这种技能型课程需要专业教师的指导,基础理论知识可以通过小组讨论的形式获得,因此可以选择性地布置小组任务,重点部分由教师单向授课。

2. 对选题进行充分论证,促进师生合作。教师通过认真梳理教材确定的选题应该符合学生的水平,具有可操作性,并能实现预期的教学目标。然而,“合作—分享”过程中学生的水平参差不齐,自由发挥具有一定的不可预测性,选题能否带动全体成员的积极性也是教师面临的挑战。因此,教师可以通过发放调查问卷或班级座谈会的形式调查学生的普遍可接受水平,以及倾向于什么样的合作形式等,并根据调查结果与同课程的授课教师成立课题研讨组,进一步探讨选题要求及遵循原则,共同确定高质量的选题。这一方面能调动学生的积极性,另一方面也能依据学生的学习需求、基础能力和学习兴趣有针对性地进行选题,从而确保“合作—分享”教学模式的顺利开展。

3. 控制课堂人数,尽量小班级授课。近年来,由于扩招导致高校存在相应程度的师资不足问题,大学课程,如大学英语、高等数学、一些专业课往往采取合班授课的方式,虽然提高了教室利用率、降低了办學成本、缓解了高校压力,但带来的弊端也是显而易见的。多个班级混合在一起,导致学生在互不了解,时间的限制使师生之间也缺乏互动,教师无法给予学生充分的关注,“合作—分享”模式也就无从开展。小班级授课能很好地弥补这一缺陷,学生在彼此熟悉的情况下会愿意以小组的形式分享自己的学习心得,教师也可以密切关注各小组的学习动态,及时地给予帮助和指导。由于班级人数少,每个学生都有充分表达和分享的机会,可以在互动过程中体现小组团结、互助、分享的精神,增强个人自信和口语表达能力。

参考文献:

[1]杜玉波, 赵长禄等. 落实立德树人根本任务 大力发展素质教育(笔谈)[J].中国高教研究, 2018(2):7-12.

[2]Vermette P. The right start for cooperative learning[J]. Education Digest, 1994(1).

[3]王坦. 论合作学习的教学论意义[J].中国成人教育, 2001(12):3-5.

[4]Slavin R E. Cooperative Learning and the Cooperative School[J].Educational Leadership, 1987(3):7-13.

[5]Olsen R & Kagan S. About cooperative learning[C].In Kessler C(Ed.). Cooperative Language Learning: A Teachers Resource Book. New York: Prentice Hall, 1992: 1-30.

[6]Montague M, Krawec J, Sweeney C. Promoting Self-Talk to Improve Middle School Students Mathematical Problem Solving [J]. Perspectives on Language and Literacy,2008(2).

[7]王鑫, 白树勤. 从理念到实践:“合作学习能力培养模式”的构建[J].中国高教研究, 2014(6):102-106.

[8]Johnson D W, Johnson R T. Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning[J]. Journal of Research & Development in Education, 1978(1):3-15.

[9]刘吉林, 王坦. 合作学习中积极互赖的实验研究[J].教育学报, 2005(6):65-68.

[10]Vygotsky L S. Mind in society[M]. Cambridge, Mass: MIT Press, 1978: 62-74.

[11]刘坚,魏锐等.《面向未来:21世纪核心素养教育的全球经验》研究报告[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016(03):17-21,113.

[12]Johnson D W, Johnson R T, Smith K A. Cooperative Learning Returns to College: What Evidence Is There That It Works?[J]. Change, 1998(4):26-35.

From Theory to Practice: Constructing “Cooperation-Share” Teaching Mode

AN Qiangshen,WEI Guijuan

(University of Jinan, Jinan, Shandong 250002,China)

Abstract: The fundamental task of education is high moral values establishment and people cultivation, and the higher education in our country urgently needs to take the effectiveness of the people cultivation as the basis, innovating and reforming the existing teaching mode. Based on the basic theory of the “cooperation-sharing” concept of constructivism and taking the innovation and reform of the teaching content, teaching methods and assessment methods as the starting point, this paper constructs a “cooperation-sharing” teaching model with integration of theory and practice. Combining the possible problems in teaching practice, the article believes that this teaching model should be effect-oriented, vary with teaching practice factors such as subjects, courses, and classrooms, break through the constraints of the form, and be more flexible, to realize the fundamental task of educating people.

Key words: “Cooperation-Sharing”; teaching mode; mode construction; teaching reform;