高等教育质量工程:回顾与反思

2019-06-11袁海军

袁海军

[摘 要] “高等教育质量工程”是20世纪90年代以来国家组织实施的一系列高等学校教学改革和质量建设计划的总称。根据目标和任务的不同,这项计划可划分为“教改工程”“质量工程”和“本科教学工程”三个时期,每个时期又依据一些标志性事件划分为若干阶段。“高等教育质量工程”的实施,在巩固高校教学工作中心地位、推动高校加大对教学工作的投入等方面发挥了重要作用,但也存在着“效率”与“公平”“项目化管理”与“常规管理”“最好的教育”与“适合的教育”等深层次观念的冲突,需要及时化解。近期发布的“普通高等学校本科专业类教学质量国家标准”是“高等教育质量工程”最重要的成果之一,按照国家有关规定重新启动再标准化进程,是增强其地位和功能的首要任务。

[关键词] 高等教育质量工程;本科教学;国标;再标准化

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编號] 1005-5843(2019)01-0001-10

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2019.01.001

随着“普通高等学校本科专业类教学质量国家标准”(下文简称“国标”)的正式发布,历时20多年的“高等教育质量工程”也告全面竣工。那么,“高等教育质量工程”与“国标”之间是什么关系,它的实施对我国高等学校本科教学质量产生了哪些积极影响?对此,有必要深入了解“高等教育质量工程”的发生、发展历程,揭示其历史贡献与时代局限,同时按照国家有关规定积极推进“国标”的再标准化建设,这是当前高校深化教学改革、加快质量建设的现实要求。

一、对“高等教育质量工程”的回顾

“高等教育质量工程”在很多场合又被称为“质量工程”,因此“质量工程”这一概念有狭义和广义之分。狭义的“质量工程”是指2007年教育部、财政部推出的“高等学校本科教学质量与教学改革工程”,而广义的“质量工程”还包括“十二五”时期的“本科教学工程”;进一步回溯,2004年2月《教育部2003—2007年教育振兴行动计划》提出的“高等学校教学质量与教学改革工程”也一度被称为“质量工程”;而要追根溯源,则要上溯到20世纪90年代初原国家教委组织实施的“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”及21世纪初教育部实施的“新世纪高等教育教学改革工程”。为论述方便,笔者用“质量工程”一词专指2007年至2011年间实施的“高等学校本科教学质量与教学改革工程”,而用“高等教育质量工程”来泛指1994年以来国家实施的一系列教学改革和质量建设计划。为保持历史原貌,这些计划的名称不论全称还是简称,都沿用了当时的提法。

(一)1994—2006年:“教改工程”时期

在新旧世纪之交的十多年间,我国高教发展的主题之一是深化高校教学内容和课程体系改革,史称“教改工程”。“教改工程”分三个阶段实施。

1. “教学内容改革计划”阶段(1994—1999年)。“教学内容改革计划”的全称是“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”,是1994年原国家教委为遏制高校教学质量滑坡、促进教学工作升温而推出的一项全国性教学改革方案。这一时期,高校教学工作的中心地位在市场经济大潮冲击下受到大幅动摇,教育质量出现大面积的严重滑坡迹象。原国家教委有关领导将其概括为“三种滑坡现象”(有的学校出现了滑坡局面,有的呈现滑坡趋势,有的存在滑坡的潜在危险)和“四个投入不足”(经费投入不足,领导精力投入不足,部分教师和学生对教学投入不足)[1][2]。为有效控制教育质量滑坡局面,原国家教委于1994年6月10日印发了《关于加强普通高等学校教学工作的意见》(教高[1994]10号),首次提出实施“面向21世纪教学内容改革计划”的设想。经过充分论证,先后在文、理、工、农林、医药、经济和法学等6大科类范围内批准了211个项目、985个子项目,筹集经费700万元资助项目建设。有关部委也资助100多万元支持教改立项工作。1997年,原国家教委印发了《关于组织实施“高等师范教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的通知》(教师[1997]3号),将高等师范教育也纳入了“教学内容改革计划”,实现了对主要学科门类的全覆盖。这项计划涉及高校教学工作的主要环节,包括人才培养模式、专业培养目标和规格、教学计划和课程结构、教材编写和出版、教学方法和手段等。因其“有组织、较系统、起点高、立意新、整体性强”等特点[3],受到全国高校和广大教师的高度重视,总共有322所高校、10 256位教师和管理人员参与了项目研究,推出了一系列人才培养新方案和高质量统编教材[4]。这种由国家顶层规划、统筹管理,高等学校积极参与、立项研究的教改形式,首开“高等教育质量工程”先河,其影响与作用一直延续至今。

2. “新世纪教改工程”阶段(2000—2003年)。2000年1月26日,教育部印发了《关于实施“新世纪高等教育教学改革工程”的通知》(教高[2000]1号),正式启动“新世纪高等教育教学改革工程”(简称“新世纪教改工程”)。从时段上看,“新世纪教改工程”是20世纪“教学内容改革计划”的延续。这项工程包括6大教改项目:高等教育人才培养战略规划研究、高等学校本科教育教学改革与实践、高职高专教育教学改革与实践、现代远程教育资源建设、高校中青年骨干教师培训、高校基础教学实验室改造与建设等。其中,“本科教育教学改革与实践计划”审批研究项目670个,建成各类“基础学科建设和人才培养基地”近200个,有265所高校承担了研究任务,经费总投入达2 530万元[5]。作为“新世纪教改工程”的组成部分,教育部还启动了“世行贷款高等教育发展项目”之软课题“21世纪初高等教育教学改革项目”,批准立项336个,其中理工类266个、医药类70个,资助经费总额300万元。此外,教育部还实施了“新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划”,批准34个项目,选题涉及人才培养模式研究、专业大类人才培养模式与教学内容体系改革、基础课程教学内容与课程体系改革等。

3. “高等学校教学质量与教学改革工程”阶段(2004—2006年)。2004年2月,国务院批转了《教育部2003—2007年教育振兴行动计划》(国发[2004]5号),同时启动“高等学校教学质量与教学改革工程”。这项工程规划项目12个,实际启动4个[6]:(1)“精品课程”项目,3年内共建成国家级精品课程1 100多门,并为它们授予了荣誉称号;(2)“教学名师奖”项目,3年中分两批授予200名教师“国家级高等学校教学名师”荣誉称号,其待遇相当于同级同类科技奖;(3)大学英语教学改革项目,共有400多所高校的200多万名学生参与了计算机个性化、交互式学习等项目;(4)高等学校教学评估项目,确立了“五年一轮”评估制度及普通高校教学状态数据采集和发布制度。此外,还建成了84个国家级实验教学示范中心及全国网络教育公共服务体系、数字化图书馆与优质资源共享系统等。尽管时间不长,但立意高远、设计科学,多数教改项目都得到继承,甚至连“质量工程”这一缩略用法也被沿用了下来[7]。

(二)2007—2010年:“质量工程”时期

2007年1月22日,教育部、财政部印发了《关于实施“高等学校本科教学教学质量与教学改革工程”的意见》(教高[2007]1号),正式启动“高等学校本科教学质量与教学改革工程”(简称“质量工程”)。“质量工程”首次聚焦“本科教学”,并带有高等教育转型期的鲜明时代烙印。

1. 工程建设服务于高等教育发展模式转型。在世纪之交的数年间,我国高校连年扩招导致高教规模急剧扩张。2006年,全国普通高校招生540万人,是1998年的5倍;在校生总人数2 500万人,是1998年的4倍;毛入学率达到22%,进入了国际公认的大众化阶段。在高等教育实现跨越式发展的同时,也带来了基础建设投入不足、教学质量下滑、毕业生就业困难等一系列问题。为此,国务院在2006年5月10日召开的第135次常务会议上做出了控制招生幅度增长、稳定招生规模、切实把发展重点放在提高质量上的重要决定。同年8月29日,时任中共中央总书记胡锦涛在政治局第34次集体学习时再次强调:“普及和巩固义务教育,大力发展职业教育,提高高等教育质量,是‘十一五规划纲要对教育事业发展提出的三项主要任务,必须切实抓实抓好。”[8]为落实中央部署,教育部成立“质量工程项目规划工作组”,会同财政部开展“质量工程”前期调研、方案设计、经费测算和项目论证,上报国务院并得到批准。历史地看,“质量工程”是高等教育从外延式扩张向内涵式发展转型的产物,它自身也是推进模式转型的重要力量。

2. 项目设置从“研究型”转向“建设型”。项目类型的转向,标志着“质量工程”的性质和内容发生了深刻变化。“研究型”项目是问题导向的,“建设型”项目是任务驱动的,这都是由工程的性质所决定的。其中,“教学内容改革计划”(1994~1999年)是典型的研究型,它在纵向上以“教学内容和课程体系改革”为主题,横向上以文、理、工、农林、医药、经济和法学、师范等7个科类为载体,计划项目类似于科研课题,研究成果多为论文、著作、教材;“新世纪教改工程”(2000~2003年)明显具有过渡性,计划中既有教改项目,又有研究课题;“高等学校教学质量与教学改革工程”(2004~2006 年)项目分两类,其中“精品课程”“优秀教师”“大学英语”“教学评估”4个项目完全是“建设型”,而列入计划未被启动的部分大多属于应用性研究课题。至2007年,“质量工程”所确立的6个方面17个建设项目都属于“建设型”。除“对口支援”项目外,其余都是针对本科教学的主要环节和主要方面设置的,非常接近于高等学校教学和管理工作的实际状态。

3. 经费投入从部门自筹转向中央财政专项支持。“教改工程”时期,项目经费一般是通过教育部筹集、相关部门资助、世行贷款、高校主管部门配套以及项目承担高校补贴等途径获得的。“质量工程”启动后,中央财政拨出25亿元专项资金用于工程建设,这是新中国成立以来中央财政用于高等教育教学质量和人才培养方面的最大一笔专项投入。中央财政的大力支持,极大地激发了高校教学改革和质量建设的积极性。据教育部公布的资料,“质量工程”启动头一年,就立项建设了818个“本科特色专业建设点”、2 467门“国家级精品课程”、400个“人才培养模式创新实验区”、360个“国家级实验教学示范中心”、6 135个“大学生创新性实验计划项目”、400个“国家级教学团队”、400名“高等学校教学名师”、11 000多种基础课程和专业课程教材、9个“大学生竞赛活动资助项目”、200门“双语教学示范课程”,1 000万大学生使用了“大学英语学习系统”。另外,还完成了“对口支援”项目中受援高校90个“数字化教室”的建设,560名受援高校教师和120名教学管理干部到支援高校进修和学习锻炼[9]。如此浩大的教改工程,如果没有中央财政的大力支持,是不可想象的。

(三)2011—2017年:“本科教学工程”时期

“本科教学工程”与“质量工程”的全称都是“高等学校本科教学质量与教学改革工程”,从时序上看是“十二五”时期“质量工程”的“二期实施方案”[10]。其实,二者在改革内容和管理方式有着重大变化。“本科教学工程”纠正了“质量工程”时期的项目多而分散、经费支持力度小、申报审批程序繁杂等问题,注重了项目的集成与创新及工程重点与核心的把握,突出了项目建设对人才培养的综合效益。

1. 对“建设高等教育强国”目标的呼应。“建设高等教育强国”目标的提出,是对党的十七大“建设人力资源强国”论断的回应。时任国务委员陈至立在教育部直属高校工作咨询委员会第十八次全体会议上首次提出:“贯彻落实党的十七大精神,建设人力资源强国,就必须建设高等教育强国。”[11]2010年7月29日印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(简称《纲要》)进一步指出:“提高质量是高等教育发展的核心任务,是建设高等教育强国的基本要求。”為落实中央精神,教育部、财政部2011年7月1日印发《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(教高[2011]6号),明确指出:“我国教育事业已经站在从教育大国向教育强国、从人力资源大国向人力资源强国迈进的新的历史起点上。高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点,在实现‘由大到强的转变中起着十分重要的作用。”这一论述成了“本科教学工程”的出发点和落脚点。它所肩负的使命,就是提高高等教育质量,推动高等教育实现“由大到强”的根本转变。

2. 教学改革和质量建设“三级联动”体系的形成。“本科教学工程”采取分层管理,中央、地方、高校三级联动的体制,将部分项目逐步由中央向地方下移、由政府向高校转移,实现了本科教学改革和质量建设从立项管理向常态化建设的转变。这一过程大致经过了三个阶段:(1)中央集中管理阶段(2011~2013年)。教育部成立“本科教学工程”领导小组,决定工程的重大方针政策和总体规划;领导小组下设办公室,具体负责工程建设的日常工作,制订、发布项目指南和规划方案。各地教育主管 部门和项目承担学校成立或指定专门机构,对口负责具体项目的规划和实施。(2)过渡阶段(2014— 2017年)。按照中央關于进一步转变部门管理职能的要求,“本科教学工程”管理方式由事前评审变为事中、事后评估与监管,高校在项目管理和实施中发挥着主体作用;项目内容除本科专业类教学质量国家标准研制、国家级教师教学发展示范中心、国家级实验教学示范中心、西部受援高校教师和管理干部进修锻炼这4类仍由国家规划安排外,其余项目均由高校自主安排;立项方式实现了从审批制到备案制的转变,各高校拟定本校教学工程建设方案并报教育部备案,教育部综合各校情况确定当年经费额度,以“打包”整合的方式下达给高校,用于落实国家项目和学校自主安排的工程项目。(3)常态化建设阶段(2017年之后)。教育部除发布和推行“国标”之外,将主要力量集中在实施一流课程建设“双万计划”“六卓越一拔尖”人才培养计划2.0版、专业质量三级认证与排名试点工作等项目上[13]。原“本科教学工程”中的项目设置与否、怎样设置,纯属地方政府和高等学校的常规工作,意味着长时间、大规模的教学改革和质量建设方式已不适应新时代的要求了。

3. “国标”的研制对教育治理能力的提升。“本科教学工程”新增的“质量标准建设”项目,其任务是组织研究制定覆盖所有专业类的教学质量国家标准,推动省级教育行政部门、行业组织和高校联合制定相应的专业教学质量标准,形成高等教育教学质量标准体系。这个项目是教育部委托其下属的专业类教学指导委员会(下文简称“教指委”)完成的。项目启动于2013年,至2018年1月30日教育部召开新闻发布会正式发布“普通高等学校本科专业类教学质量国家标准”(简称“国标”),历时5年之久。参与的专家教授达5 000多人,其中包括50多名两院院士和知名专家。“国标”涵盖了普通高校本科专业目录中全部92个本科专业类、587个专业,涉及全国高校5.6万个专业点[14]。“国标”文本内容包括八个方面:概述、适用专业范围、培养目标、培养规格、师资队伍、教学条件、质量保障体系和附录。与传统教学规范相比,“国标”最显著的特点就是其灵活性。它既对各专业类提出了统一要求、保证基本质量,又为各校各专业人才培养特色发展留出足够的拓展空间;既对各专业类提出了教学基本要求,又对提升质量提出前瞻性要求;既对各专业类标准提出定性要求,又包含必要的量化指标[15]。“国标”的发布,为各地各相关行业部门研制人才评价标准提供了依据,也为高校修订人才培养方案,培养多样化、高质量的人才提供了依据,还为教育行政部门监测认证高校专业办学质量和水平提供了依据,同时也为我国与其他国家开展文凭互认、学术交流提供了依据,对促进我国教育治理体系和治理能力现代化将发挥重要的基础性作用。

二、对几对矛盾关系的反思

“高等教育质量工程”的建设史,也是我国高等教育由精英教育向大众化教育转型、由外延式发展向内涵式发展转型、由计划管理向教育治理转型的历史。因此,不免要受来自各方面因素的影响和制约,它本身也是各种矛盾观念的集合体。

(一)“效率”和“公平”的矛盾

试点先行、全面推广,以点带面、点面结合,是我国推行重大政策时常用的方法。教改工程立项说到底是办学资源尤其是政策资源的重新分配,而资源的稀缺性决定了效率与公平的矛盾是不可避免的。为调和矛盾,“高等教育质量工程”采取了三项措施:(1)利用现代信息技术,实现“国家级精品课程”资源共享。“十五”期间,教育部建成了1 139门国家级精品课程,“十一五”时期又安排了3 000门课程予以重点建设。为使这4 000多门国家精品课程发挥更大效益,教育部启动“国家精品课程集成”项目,建成国家精品课程资源中心,为公众提供课程内容快速访问和个性化主动学习等服务。2011年,教育部启动“国家精品开放课程建设与共享”项目,建设1 000门精品视频公开课和5 000门国家级精品资源共享课,并在其中遴选出400门国家级网络教育精品资源共享课,通过网络途径促进传播和共享。(2)建立代偿机制,缩小地区差距。2007年,国家将“对口支援”项目纳入“高等教育质量工程”,投入5.1亿元,每年资助受援高校的一批教师和教学管理干部到支援高校进修和学习锻炼,并为受援高校建设一批数字化教室。(3)推出“高等教育质量工程”配套政策。1994年6月,原国家教委首次提出的“教学内容改革计划”,就是其印发的《关于加强普通高等学校教学工作的意见》(教高[1994]10号)的一项具体措施;2000年1月,教育部推出“新世纪教改工程”,并于次年8月印发了《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》(教高[2001]4号)与之相配套;2004年2月起,实施“高等学校教学质量与教学改革工程”,次年1月又印发了配套文件《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》(教高[2005]1号);2007年1月教育部、财政部联合推出“质量工程”,教育部随即于同年2月印发了《关于进一步深化本科教学改革 全面提高教学质量的若干意见》(教高[2007]2号);教育部、财政部在2011年7月推出“本科教学工程”,教育部便于次年3月印发了《关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高[2012]4号)。这种政策配套方式看似很完美,其实二者是“两张皮”。原因在于它们一个务实、一个务虚;一个真金白银、一个镜花水月,一经实施便成了“夹生饭”。至于“对口支援”项目,显然重在物质补偿而非能力提高,是“授人以鱼”而非“授人以渔”,其结果必然是强者恒强、弱者恒弱,原有差距不但没有缩小,反而扩大了。

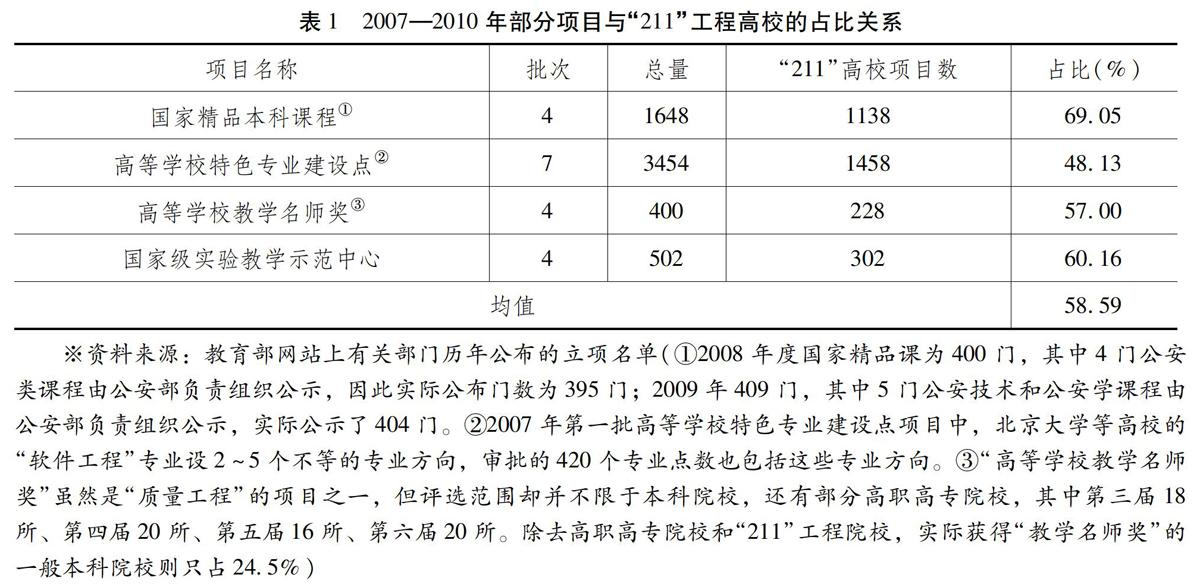

在竞争条件下,公平与效率永远都是对立的矛盾。正如《新约·马太福音》里所说的那样:“凡有的,还要加给他,叫他有余。没有的,连他所有的,也要夺过来。”“高等教育质量工程”的“马太效应”是怎样形成的?这与其立项机制设计中突出激励性、竞争性因素有关。表现在:国家规定项目建设目标及立项标准,并从申报高校中以差额或小概率方式遴选出立项者,给予它们相应的荣誉称号和资金支持;高校以国家公布的遴选标准聚集、调动、培育竞争优势以争取国家项目,并将获得的项目转换成提高水平、增进声誉的办学资源,从而形成新的竞争优势。这种以竞争为杠杆的机制设计,其结果必然是先入为主、赢者通吃。这一点可以通过对项目去向的简单统计就可以得到证明。2011年,我国有普通本科高校820所。设其中112所“211”工程院校为立项竞争的一方,其余708所一般本科院校为另一方,并以2007—2010年期间“精品课程”“特色专业”“教学名师”“示范中心”这4个项目为指标,可以得到双方立项情况的统计结果(表1)。

由表1可以看出,“质量工程”多数项目落入“211”工程院校。“211”工程院校仅占我国本科院校总数的13.66%,却收获了近六成的项目,其倾向性是显而易见的;再考虑到“211”工程院校主要集中在北京(26所)、江苏(11所)、上海(9所)、陕西(8所)、湖北(7所)等传统高等教育强省,这些省份因此而获得了相对较多的项目;如若加上经国家批准设立的311所独立学院和国家审定的70个分校办学点(即“成人高校”),“质量工程”项目的集中度还要大幅度提高。这种以效率为指向的非均衡发展策略,必然是以牺牲多数地区、多数学校和多数学生的切身利益为代价的,因此是不可持续的。

(二)“项目化”管理与常规管理的矛盾

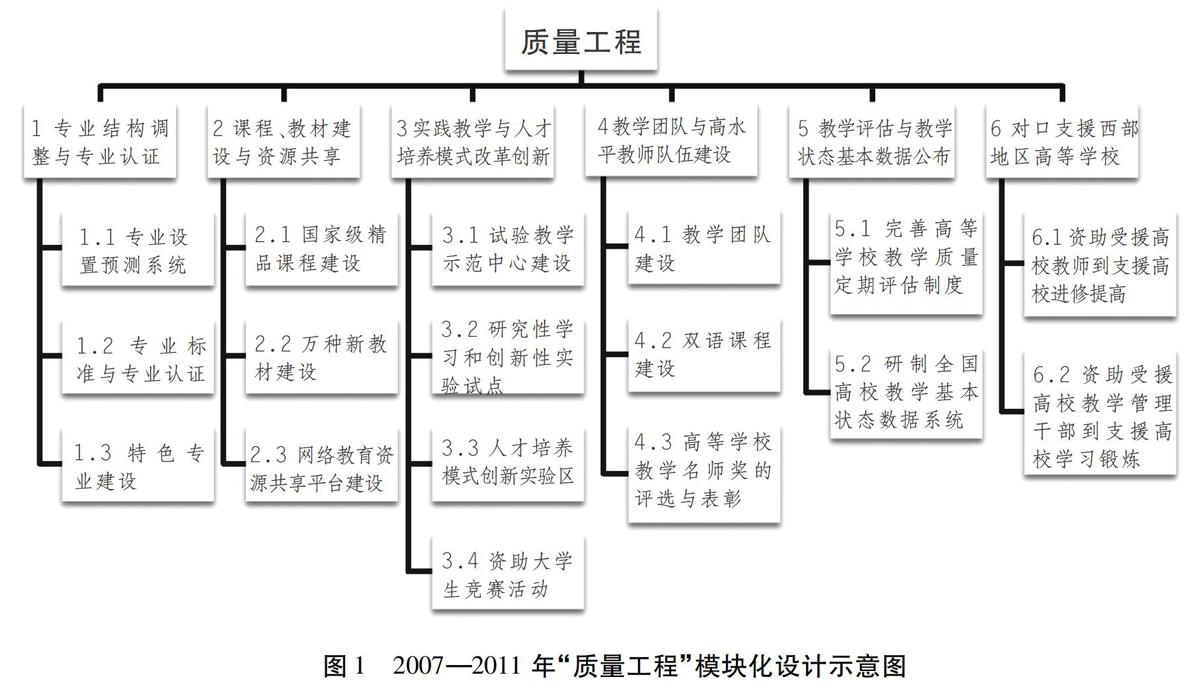

“项目化”是由美国IBM公司(国际商业机器公司)于1996年首创的组织管理方式,是一种利用项目打包技术,将一项工作整齐地切割成项目,然后实施量化管理的方法。这种方法一经问世便风行全球,在我国经济建设和社会管理的不少部门都得到了运用。“项目化”管理与常规管理相比有许多明显优势,这在“质量工程”实施中表现得尤为突出。(1)精细化施工。“质量工程”各项目的申报立项、检查验收,专项资金的预算、支出、决算,以及经费执行的监督检查与绩效考评等,都是在教育部和财政部联合成立的质量工程领导小组领导下,由教育部高教司具体推动的。工程建设中每个项目、各项目的每个实施环节,都有具体而详细的要求和规定。据不完全统计,从2007年1月至2011年7月,共印发“质量工程”专项文件120件,其中由教育部、财政部联署文件就达50份,占总数的40%以上。(2)模块化设计。“质量工程”规划了6类建设项目,代表了高校教学工作的6个主要环节;每个类型又由若干具体项目构成,这些具体项目就是“质量工程”的功能模块(图1)。从上而下,它是一个可分解的系统,每一个可执行的功能模块都是可以单独立项、验收的,其中任何一个项目出现问题,都不会影响“质量工程”的总体运行;从下而上,这些模块又可以组合起来形成若干子系统,这些子系统组合起来就是“質量工程”系统。(3)扁平化管理。传统上,教学改革和质量建设是高等学校的基本职能。它纵向设置学部、学院、学系、教研室等教学机构,具体组织教学工作;横向设置教务处,统筹管理学科专业建设、教学计划制订、课程教学组织、教材建设供应、实验实习实训管理、教学改革与研究等活动。“质量工程”的实施,使得教育部有机会直接介入高校教学管理工作,使国家宏观政策与高校教学教改和质量建设目标相对接,从而减少了管理层次,降低了政策信息损失,从而提高了“质量工程”的实施效率。当然,这种管理不是“接管”或“代管”,也不是与高校“共管”,而是通过制定标准、项目培训、学术研讨、委托管理、成果验收、经费投入等方式影响高校的教学过程;管理的力量也不是通过科层组织垂直传递的,而是以项目管理方式嵌入高校教学过程,从而对高校教学改革和质量建设工作施加影响的。

目前,“高等教育质量工程”已告完工,高校教学改革和质量建设工作也将进入常态化。对此,有两种新情况需要高校去面对:一是如何确保“高等教育质量工程”成果的长效性。提高教育质量是一个长期的过程,绝不可能依靠几次“会战”、实施几项“工程”就能毕其功于一役。能否长久保持对教学改革的热情,长久专注于高等教育质量的提升,是对每一位高教工作者的严肃考验。二是如何为高校教学改革注入新的活力。“高等教育质量工程”之所以受到高等学校的欢迎,不仅在于其改革主题的重要性,更在于其项目管理的激励性。在生源、师资、资金等办学市场发育并不完善的条件下,政策资源往往是高校竞争的主要内容。因此,与其说“高等教育质量工程”是教学改革的全国“大会战”,毋宁说是一场高等学校的“造星运动”。如何让国家投入的这部分稀缺资源继续发挥应有作用,不使其成色随着工程建设的结束而逐渐流失,是需要高校办学者认真思考的问题。

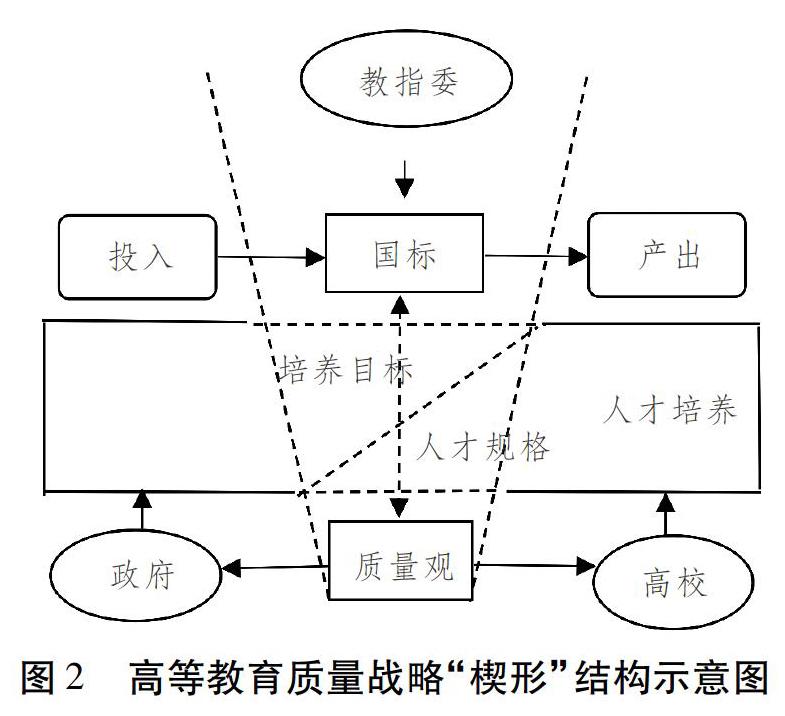

(三)“最好的教育”与“适合的教育”的矛盾

教学改革和质量建设的终极目标,就是创造“最好的教育”。那么,什么是“最好的教育”?这要从“高等教育质量工程”所秉持的质量观中去考察。分析可知,“高等教育质量工程”的设计理念蕴含了两种思维方式:一是“极致化”思维。其项目是通过层层评审遴选出来的,“国家级项目”以“省级项目”为基础,“省级项目”以“校级项目”为基础,而“校级项目”又是从大量未获立项的项目中遴选出来的,从而形成“三级联动”的“金字塔”结构,处于塔尖的国家级项目自然代表了我国教学工作的最高水平。二是“底线”思维。质量提升是一个起伏的过程,既有上升势头,也必然存在下滑的潜势。为此,“高等教育质量工程”中还有部分“保底”项目。它们不是遴选出来的,而是由教育部委托有关方面完成的。比如,2013年教育部委托“教指委”完成的“普通高等学校本科专业类教学质量国家标准”,就是面向全部高校、全部在校生制定的。在“国标”设计者的头脑中,高等学校教学工作是在一个上有标杆、下有底线的框架内有序运行的,因此教育质量是总体可控的。当然,这只是一种应然状态,效果如何还须用实践来检验。客观的说,“高等教育质量工程”对巩固高校教学工作的中心地位、推动高校加大教学基础建设投入,确实发挥了重要作用。但是还应该看到,当前公众对于高等教育质量的满意度并不高。中国教育科学研究院2016年开展的一项调查显示,社会各界对我国高等教育的总体满意度指数为69.42分,其中教育质量的满意度指数仅为67.87分[16]。尽管这不是针对“高等教育质量工程”所做的专项调查,但既然国家耗费了巨大的人力、财力、精力专门解决高等教育质量问题,就不能说调查结果与“高等教育质量工程”毫无关系。

既然如此,为什么公众“无感”于“高等教育质量工程”的成绩呢?或许只能用“质量观”的不同来解释。传统上,高等教育是以班级授课制为基础的,它追求的是人才培养的规模化、专门化和标准化。从这个角度讲,“高等教育质量工程”是成功的。但“成功的”并不意味着是“最好的”,只有“适合的”才是“最好的”。当前,我国正处在工业化中后期,部分地区和行业已开始向后工业化社会迈进,个性化生产已成为财富增长最快的领域之一。反映在高等教育上,其质量标准不仅要适合于国家需要,也要适合于高校的层次和类型,还要适合于学生多样化、个性化发展的需求。《纲要》指出:“关心每个学生,促进每个学生主动地、生动活泼地发展,尊重教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育。”这是当前为高校教学改革和质量建设提出的新要求。如果仍然信守那种批量化、标准化的教育方式而不思改变,那么资源和精力投入得越多、工作做得越扎实充分,就会与真正的高质量教育离得越远。

三、对推动“国标”再标准化的思考

“国标”的研制与发布,是“高等教育质量工程”的一大亮点。但如果将其与国家标准化工作的规范来要求,会发现还有相当大的差距。当前,首要任务是推动“国标”在原有基础上的“再标准化”,具体说就是实现“国标”制定的规范化、“国标”制定者“教指委”的合法化、以及政府在高校教学改革和质量建设中定位的合理化。

(一)为“国标”正名

古人云:名不正则言不顺,言不顺则事不成。“普通高等学校本科专业类教学质量国家标准”以“国家标准”命名,实际是对“标准”一词的误用;而媒体和部分官方文件将其简称为“国标”,更是错上加错。国家标准GB/T 3935.1—83对“标准”一词的定义是:“标准是对重复性事物和概念所做的统一规定,它以科学、技术和实践经验的综合为基础,经过有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定的形式发布,作为共同遵守的准则和依据。”在这里,“标准”除了其内涵须符合要求外,“主管机构批准”和“特定形式发布”是必要条件。因此,判断“国标”是不是标准化意义上的“标准”,只要看看是否获得了有关部门的批准就能明了。标准分国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。据此,我们逐项检索相关数据库,并得出如下结论:(1)“国标”不是“国家标准”。“国家标准”分为“强制性国家标准”和“推荐性国家标准”。其中,“国家标准全文公开系统” [17]收录“强制性国家标准”1 967条,但尚未收录任何教育类标准;收录“推荐性国家标准”33 043条,其中教育类44条,但不包括“国标”在内。(2)“国标”也不是“行业标准”。检索“全国标准信息公共服务平台”[18],其中收录了教育类行业标准(分类代码:JY)221件,没有“国标”在内。(3)“国标”也不是“团体标准”。“全国团体标准信息平台”[19]共收录教育類团体标准(分类代码:P)42条,但没有一条是“国标”。至于“地方标准”和“企业标准”,因与“国标”发布者和制定者身份不符,可直接排除在外。综上可以看出,教育部发布的“国标”并未获得国家标准委员会的批准或备案,这种所谓的“标准”缺乏最起码的规范性、通用性要求,既不受国家标准化法律法规的约束,也无法获得国家标准化管理机构的支持,因此它在许多场合是不被承认的。

教育标准是国家重要的教育制度之一,是一种根本性的教育规范[20]。而要使“国标”成为高校教学工作的依据、教育部门执法监管的依据、受教育者维权的依据、国际社会互相交流的依据,当务之急是实现“国标”制定工作的规范化,将“国标”纳入国家标准化工作体系中统筹管理。至于能否将“国标”界定为“国家标准”,则要根据其功能和范围来确定。国家给标准划分位阶,是要各类标准根据自身功能和适用范围各安其位,从而形成强制性标准“守底线”、推荐性标准“保基本”、行业标准“补遗漏”、团体标准“搞创新”、企业标准“强质量”的格局[21]。对此,有学者认为教育标准应尽可能以“国家标准”的形式颁布,“通常情况下至少应由国务院颁布教育标准,以确保国家教育标准的权威性、强制性和执行力”[22]。但这既不现实,也不必要。《标准法》规定:“强制性国家标准”(分类代码:GB)是对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求;“推荐性国家标准”(分类代码:GB/T)是满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求。而教育部发布的“国标”只是对高校教学工作的质量要求,既无渉安全问题,也算不上“基础通用”,因此不可能列入国家标准。另外,排除“地方标准”和“企业标准”,在剩余的“行业标准”和“团体标准”中,笔者倾向于用“团体标准”来界定“国标”的属性。理由是:第一,“行业标准”是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一技术要求所制定的标准,它与“国家标准”的区别只在于范围和等级不同,其内涵是相同或相似的,本身也包括强制性标准和推荐性标准,这与“国标”的性质不符。第二,“团体标准”是《标准法》修订后为适应市场经济而新增加的类型,也是国家鼓励使用的类型。与其他标准相比,其特点是“三自”:团体自己确立制定程序,自主制定、发布、采纳,社会自愿采用。如是观之,“国标”与团体标准的“三自”特点有很多相通之处:“国标”既有“规矩”又有“空间”,既有“底线”又有“目标”,既有“定性”又有“定量”[23],是一个富有弹性的质量标准。将“国标”归类于“团体标准”,也与落实高校办学自主权的原则是一致的。这是因为,再好、再完美的标准也不可能代替高校的教学工作。《高等教育法》明确规定:高等学校根据教学需要,自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。那种强制要求全国高校使用统一标准、统一计划、统一教材来组织教学的时代早就一去不复返了。第三,“团体标准”是在行业行政主管部门指导下,由具有法人资质,且具备相应专业和标准化能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟(即所谓“社会团体”),经过公开、透明、协商一致原则制定,并能够共同使用和重复使用的规范性文件。以此律之,“教指委”还需要取得法人资质,才会拥有资格制定具有“团体标准”属性的教学质量标准。

參考文献:

[1]孙纬君,陈浩.突出教学主旋律推动质量上台阶——国家教委高教司周远清司长访谈录[J].中国高等教育,1993(Z1).

[2]陈浩,徐越.教学要升温 教学要再加温——国家教委高教司周远清司长访谈录[J].中国高等教育,1995(1).

[3]黎琳.“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”述评[J].高等理科教育,2001(02).

[4]赵卿敏.实施“面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的回顾与思考[J].中国大学教学,2000(03).

[5]李岚清.2002年5月10日在第四届高等教育国家级教学成果奖暨第三届教育部高校青年教师奖颁奖大会上的讲话[EB/OL].教育部网站,http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/gk_gbgg/moe_0/moe_8/moe_26/tnull_368.html.

[6]高等学校教学质量工程启动——评选精品课程 嘉奖教学名师 改革英语教学 建立评估制度[N].人民日报,2003-4-10.

[7]全面提高人才培养质量 教育部实施高教“质量工程”[N].人民日报(海外版),2003-04-11(2).

[8]胡锦涛强调努力办好让人民群众满意的教育[EB/OL].http://www.huaxia.com/xw/zdxw/gcdt/2006/00503490.html.

[9]提高高等教育质量[EB/OL].教育部网站,http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2606/moe_2074/moe_2438/moe_2442/tnull_39567.html.

[10]高教司司长张大良:改革创新推动高等教育发展[EB/OL].教育部网站,http://www.moe.gov.cn/s78/A08/gjs_left/s5174/s5176/201103/t20110329_116341.html.

[11]陈至立.认真学习贯彻党的十七大精神 以提高质量为核心 加快从高等教育大国向高等教育强国迈进的步伐——在教育部直属高校工作咨询委员会第十八次全体会议上的讲话[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A14/A14_other/200712/t20071222_75412.html.

[12][13][14][15][23]吴岩.《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》有关情况介绍[EB/OL].教育部网站,http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2018n/xwfb_20180130/sfcl/201801/t20180130_325921.html.

[16]中国教育科学研究院.全国高等教育满意度调查报告[R].中国教育报,2017-05-17(4).

[17]国家全文标准公开系统[EB/OL].http://www.gb688.cn/bzgk/gb/.

[18]全国标准信息公共服务平台[EB/OL].http://www.std.gov.cn/.

[19]全国团体标准信息平台[EB/OL].http://www.ttbz.org.cn/.

[20][22]国家教育标准体系研究课题组.国家教育标准体系的发展与完善[J].教育研究,2015(12):4-11.

[21]赵剑男,张勇.团体标准与我国标准体系协同发展模式研究[Z].2017年第二届“团体标准研究与实践”研讨会,2017-10-16.

[24]高等学校教学指导委员会[EB/OL].https://baike.baidu.com/item/高等学校教学指导委员会/1824904.

[25]潘懋元.高等教育大众化的教育质量观[J].江苏高教,2000(01).

[26]潘懋元.新时期中国高等教育的质量战略[J].中国大学教学,2004(01).

Higher Education Quality Project: Review and Reflection

——on the Re-standardization of “National Standards”

YUAN Haijun (Changchun Guanghua University, Changchun, Jilin 130033, China)

Abstract: “Higher Education Quality Project” is the general term of a series of higher education teaching reform and quality construction plans organized and implemented by the state since the 1990s. According to the different goals and tasks, this plan can be divided into three periods: “educational reform project” “quality project” and “undergraduate teaching project”. The implementation of the “project” of higher education quality, to strengthen the teaching work center position and promote increased spending on teaching work in colleges and universities play an important role in such aspects, but there are “efficiency” and “fair”, “project management” and “routine management”, “the best education” and “suitable education” concept of deep conflict need to resolve in a timely manner. The newly released “national standards for undergraduate teaching quality in general institutions of higher learning” is one of the most important results of “higher education quality project”. To restart the re-standardization process in accordance with relevant national regulations is the primary task to enhance its status and function.

Key words: Higher Education Quality Project; undergraduate teaching; national standard; re-standardization