素养立意的数学活动设计与实践

2019-05-31费岭峰

费岭峰

【摘要】以素养发展的视角来看学生的学习,已经不是简单的认知活动过程,它还包括促进主体情感发展的意义。以此看“吨的认识”一课的教学,唤醒经验、激活经验、丰富经验是教学的重要目标与策略选择的依据。教学中,回归生活,借助与生活“联接”;运用经验,自主解释理解“吨”的基本含义则是基本路径。

【关键词】素养发展 数学活动 吨的认识 经验

关于学习,《辞海》有两个解释:“①学,效;习,鸟频频飞起。指小鸟反复学飞。②从阅读、听讲、研究、实践中求得知识技能。”从学习的本义中,我们不难理解,学习有获取“知识技能”的目的,同时又需要有亲身体验的过程。现代教育心理学则强调学习与认识的关系,“学习的实质,是一种认识的过程,是认识的一种特殊形式。”作为人类认识活动之一的学习,当然离不开主体“主观能动”的实践体验与思考成长。现如今,发展学生的核心素养,已经成为教育改革的重要目标。以素养发展的视角来看学生的学习,我们发现,学习已经不是简单的认知活动过程,它還包括促进主体情感发展的意义,即学习者通过学习的过程,在习得知识、获得方法、发展能力的同时,还伴随着经验的形成和情感态度的发展。于数学学习而言,具体可表现为:对数学保持“好奇心”和“求知欲”,体验数学学习的乐趣,发展自信心;体会数学学习的价值(包括思维价值和应用价值),努力形成“坚持真理、修正错误、严谨求实的科学态度”。

如今,伴随着《普通高中数学课程标准》的颁布,有了对数学学科核心素养具体的定位。在这样的背景下,我们的小学数学课堂教学又该做出怎样的改变,才能体现“素养立意”的要求?实践中又该在哪些方面着力,才能实现“发展学生素养”的目标呢?以下结合人教版数学三年级上册“吨的认识”一课的教学研究与实践,来谈谈我们对体现核心素养的课堂与承载学生素养发展的教学活动设计的理解与思考。

一、以素养发展的视角解读“吨的认识”教学内容

人教版数学教材将“吨的认识”一课安排在三年级上册第三单元《测量》。在学习“吨”这一内容前,学生已经学习了“千克”“克”等质量单位,这为学生理解质量单位提供了认识经验。同时,学生已学习了“米”“分米”“厘米”“千米”等长度单位。对学生而言,关于计量单位的系统认识,也已经积累了一定的学习经验。特别是“千米”的学习,更是有助于学生体会借助“小单位”来认识“大单位”的学习策略,为认识“吨”这一大计量单位提供帮助。

实践告诉我们,与“千克”与“克”相比,“吨”作为计量较重或大宗物品的质量单位,学生较难通过直接感知与体验获得经验,更多地需要借助“千克”这一较小的质量单位间接感受与想象形成经验。因此,以素养发展的视角来思考“吨的认识”一节课的教学,需要突出两个基本要点:一是重视数学与生活的联系,唤醒学生的生活经验,引导学生完成从“生活感知”到“数学建设”的“吨”的认识过程;二是重视学生原有认识经验的激活,引导学生以自己能够理解的方式经历“吨”的概念理解的过程,建立相应的量感,形成新的认知经验。

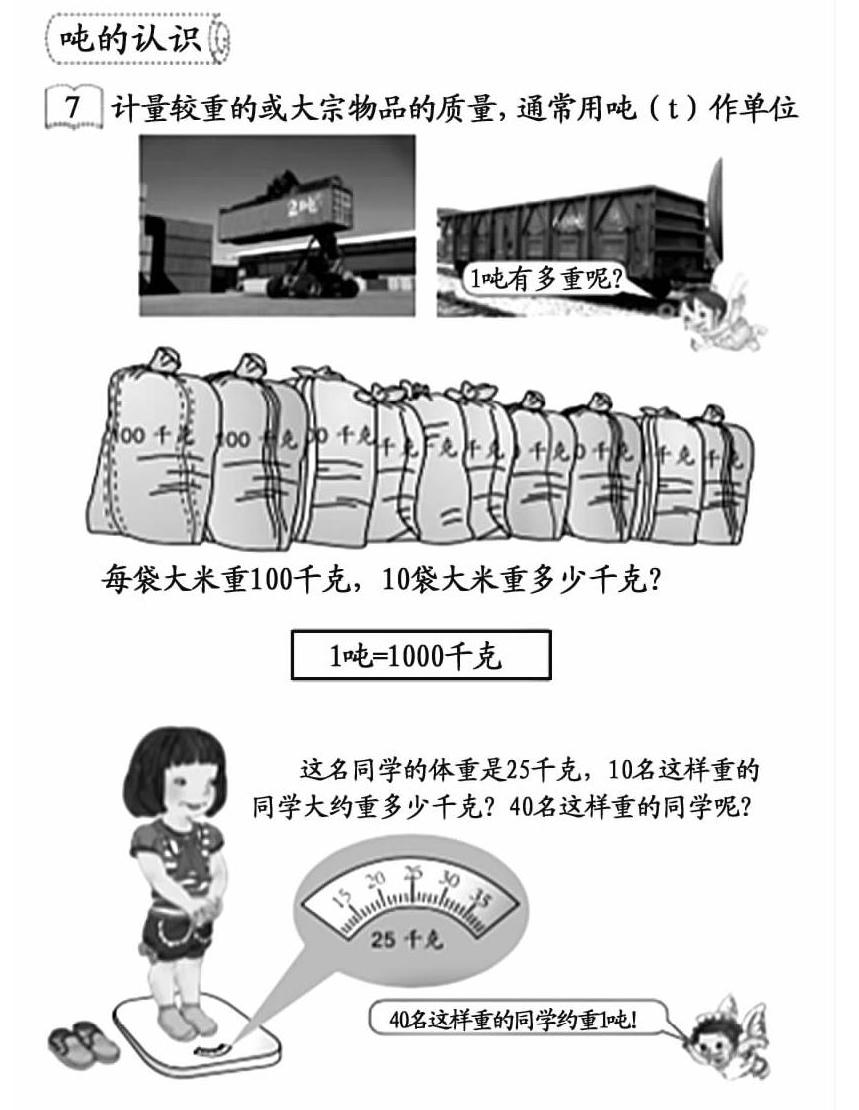

从这两个维度来看教材(如右图),我们发现教材内容同样有“从生活到数学,再到经验形成”的认识要求。情境一:从“起重机车运的大宗物品”和“火车车皮内所装的物品”引出“吨”,即在寻找“吨”与生活的联接,起到了唤醒学生生活经验的作用。情境二:以“10袋100千克大米的质量”与“1吨”建立联系,明确“1吨=1000千克”,初步将“吨”纳入到质量单位系统中认识。情境三:以“三年级儿童的体重25千克”这一学生相对熟悉的事物,帮助学生建立起“1吨”的量感,丰富感性经验。

教材三个层次的情境,正是有意识地将学生认识“吨”的过程建立在实际生活背景中,以实物唤醒、逻辑思考与活动体验,引导学生认识“‘吨是一个计量较重物体所用的质量单位”,“理解‘1吨=1000千克的含义,并能运用关系转化单位”等知识技能,同时经历单位“吨”的量感体验与丰富的过程,形成大计量单位的学习经验,发展直觉思维的同时培养系统思维。这为教师从素养发展的维度设计这节内容提供了充分的依据。

二、素养发展视角下的“吨的认识”一课的教学实践要点

素养发展视角下的教学,最基本的特征是在重视学习者知识技能获取的同时,更加注重其对知识理解的经验获得、获取知识途径方法的经历,以及由此而积累的数学活动经验。关于“吨的认识”的教学活动设计,我们主要把握三个方面的要点。

要点一:回归生活,借助与生活“联接”的过程,引导学生感受质量单位“吨”的现实意义,体会“吨”产生的必要性

我们知道,“计量单位”产生源于生活需要,与生活的关系相当密切。质量单位“吨”也不例外。在“吨”的学习过程中,能够与学生的生活联系起来,让学生充分感受到“吨”在生活中的广泛使用,对学生理解“吨”的含义,形成“吨”的量感,无疑会起到重要的作用。因此,在“吨的认识”教学活动的设计中,我们不失时机地创造引导学生借助生活情景去体会、感受、想象“吨”的含义的机会,帮助学生理解“吨”。此处教学活动分为两个水平层次。

水平一:借助生活场景,唤醒经验

在与学生交流回顾“千克”和“克”两个质量单位的知识要点后,媒体呈现一个集装箱,一座大桥,一辆汽车,请学生观察后思考:称重这些大宗物品时,生活中又会用到哪个质量单位?

当有学生说到“用吨”作单位时,揭示课题:吨的认识。

水平二:结合生活场景,想象体验

师:你还在生活中的哪些地方看到过用“吨”作质量单位的?

学生自由举例,如:公路指示牌上的标志(如5吨,30吨等),起重机的门上写的(如可载重3.5吨等)。

师:想一想,这些地方为什么需要用“吨”作质量单位?

我们说,这两个水平层次活动的经历,一则让学生充分感受“吨”从生活中来,数学知识源于生活的基本特点;二是初步唤醒学生对“吨”的量感的原初经验。

要点二:运用经验,在自主解释中理解“吨”的基本含义,系统建构质量单位间的联系,初步形成“吨”的直觉表象

本节内容的教学中,“理解1吨=1000千克”是基本目标。所谓“理解”,即是能够“描述对象的特征和由来,阐述此对象与相关对象之间的区别和联系”。由此定义出发,学生理解“1吨=1000千克”也需要有两种维度的要求:

一是数理角度(即关系理解),即“吨”是高一级的质量单位,“千克”是低一级的质量单位,1千克1千克地数,当数出1000个1千克时,就可以用“1吨”来表示。数理维度的理解是系统建构质量单位的关键。

二是直觉维度(具体表现为数感或量感),即“吨”与“千克”相比,一般用在表示较重的物品称重时。实际表现为,如称一袋面粉的质量时,知道用“千克”或“克”作为计量单位,称一卡车的货物时,知道用“吨”作计量单位。直觉维度的理解,则是发展学生素养的必要过程。

因为学生在学习“吨”这个质量单位前,有了“千克”与“克”等质量单位的知识储备,还有了如“千米”这一个大长度单位的学习经历,具备了一定的“借助小单位,理解大单位”的认识经验,对数理认识与直觉表象思考的联接并不陌生。课堂教学中,教师便设计了由学生自主解释“吨”的含义的教学活动。

我们来看实际教学中学生所呈现的方法:

生1:一头奶牛500千克,两头奶牛就是1吨。

生2:1袋大米100千克,10袋大米共1000千克,也就是1吨。

生3:1小麻袋大米50千克,20个50千克就是1吨。

生4:1袋水泥100千克,10袋就是1吨。

生5:动物园里的1只老虎是250千克,4只老虎质量就是1吨。

还有学生通过画图表示出“吨”和“千克”之间的关系。

显然,这些材料的产生,更多的是基于学生在“知道了1吨=1000千克”的关系之后,以自己原有的认识经验尝试解释“吨”的含义的结果,虽然更多的是数理认识的反映(知道解释大计量单位,可以借助小计量单位来解释),这是系统建构单位间关系所必须经历的,也是一种基本的思维过程。但在建构“吨”与“千克”联系的过程中,也为学生形成“吨”的直觉表象提供了重要的认知基础。因为有了这样的认知水平,所以当教师呈现一些大宗物品,请学生选择相应的质量单位,或用质量单位描述相关物品的质量时,能够较为准确地进行判断与估测。

要点三:建立量感,在形成“吨”的质量观念的同时,丰富大计量单位学习的基本活动经验

所谓量感,也就是对量的感受、感觉,是数感的具体化表现之一。建立量感,有助于帮助学生更好地理解生活中的量的大小,有助于学生更好地把握量与量之间的关系,为发展“逻辑推理,数学运算”等基本素养打下基础。

“吨的认识”一课中,对“1吨到底有多重”的把握,能结合生活中的大宗物品丰富“吨”的感性经验,建立起“1吨”的量感,是学生应该形成的重要的活动经验。

实际教学中,当学生初步理解了“吨”与“千克”之间的关系之后,练习中再次设计一些数学活动,以练习的形式帮助学生体验“1吨到底有多重”,不失为丰富学生感性经验的好方法。

體验活动:背你的同桌,体会同桌的重量,然后与“1吨”建立起联系(即几个同桌的体重大约是1吨)。

想象活动:猜猜看,人类能够举起的最大质量是多少?(当学生的好奇心被激起后,呈现举重比赛的视频,找出相关数据:人类能够用双手举起的最大质量是264千克,然后与1吨进行比较,发现离1吨还有很大差距)

纠错活动:修改计量单位的练习。(将“吨”的概念与其他计量单位一起加以认识,在计量单位的大背景下考量学生的理解水平。)

三、由“吨的认识”教学,思考素养立意的数学教学活动的特征

与传统的追求知识理解与技能掌握的教学相比,素养立意的数学教学活动应具有以下一些基本特征。

1.注重预设,更注重活动生成资源

素养立意的教学活动重视生成性资源的根本原因是,教师重视对学习者经验的利用。这也是教学活动设计的起点,找准学习起点,成为更好地引导学生学习的关键。在有效的数学活动中,“预设”应该具有较大的开放性,学习材料的选择与运用更多地应来源于学生自主活动之后生成的资源。教学过程中,引导学生用生成的材料进行分析与思考,一则能让学生感受到学习的亲近感与研究探索的主体性,二来也比较容易调动起学生之间的互动积极性。如课中学生所呈现的对“吨”的理解材料的应用。与传统的教学活动相比,注重生成的教学活动更能让学生真正感受到学习的主体地位,真正地体会到思维的发生、发展过程,问题的产生与解决过程,切实感受到数学学习的乐趣。教师也能真正体现出新课程所倡导的“课堂管理的组织者,学生学习进程的推动者”的角色。

2.关注合作,更关注学生自主学习

我们知道,素养立意的数学学习需要合作。合作也是学生数学学习过程中的一种关键能力,合作意识也是需要培养的。但从根本上说,学习是一种个体行为,特别是在注重素养发展的过程中,自主思考、自主发现问题、自主解决问题等,更应该成为学生素养发展的重要内容。数学学习中,许多时候需要有抽象、推理、建模、运算、想象、分析等数学思维的发生,需要有学习者自身经历与体验、尝试与内化的过程做支持。如课中组织的“背背你的同桌”活动,互动是体验,更重要的还是个体结合体验的数理思考与内化理解。当这些能力或素养由内隐变成外显时,才是已经具备的表现。因此,素养立意的数学活动,重视学生间的合作,但更加注重学生个体的自主思考、自主体验与自主发展。

3.重视技能,更重视素养持续发展

素养立意的教学活动,既重视知识技能的习得,更注重能力的提升、经验的形成与素养的发展,即重视学生全面素质的提升。如课中,当需要研究“吨”这一质量单位时,学生是否在解读了图片情景后与生活经验建立起联系,有否引发联想,发掘更多的相关经验?在解释“吨”的含义时,在展示了自身的解读方法时,能否关注同伴的方法,并能思考其合理性?在经历了“吨”这个大计量单位的学习过程后,是否能自觉地将这种学习经验应用到后续相关知识的学习中?等等。事实上,对学生而言,通过素养立意的学习,显然发展的不仅仅是简单的技能,我们所说的兴趣、主动性以及热爱数学的情感,都应该包含在这样的学习过程中。这也是素养立意的教学活动最基本的特征。

【参考文献】

[1]林崇德.学习与发展——中小学生心理能力发展与培养[M].北京:北京师范大学出版社,2011.