腹部电子计算机断层扫描在胃癌壁外血管侵犯评估中的应用价值

2019-05-21王慧芳董江华

田 娟, 王慧芳, 董江华

(陕西省榆林市第一医院 影像科, 陕西 榆林, 719000)

胃癌是一种发生率较高的消化道恶性肿瘤,好发于胃黏膜上皮,早期无明显症状,多于胃癌中晚期确诊,治疗难度较高[1]。壁外血管侵犯是指肿瘤对胃肠道固有肌层外的静脉血管造成直接侵犯,是恶性肿瘤转移的重要途径,对患者生活质量造成严重影响。手术病理学诊断是目前诊断胃癌壁外血管侵犯的常用方法,但因受取样误差、未行特异血管弹力或内皮纤维染色、制片过程中破坏血管壁及医生自身经验差异等因素影响,病理结果存在一定的假阴性[2]。随着CT技术水平的快速发展,通过腹部CT检查可为医生提供清晰的影像学图像,有助于对病情进行直观判断,使术前判断是否发生壁外血管侵犯现象成为可能[3]。本研究对本院98例原发性胃癌患者资料进行分析,探讨腹部CT在胃癌患者壁外血管侵犯评估中的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本院医学伦理委员会已审核本研究方案,选取本院2016年7月—2018年10月原发性胃癌患者98例,其中男70例,女28例; 年龄40~69岁,平均(57.34±6.37)岁; 早期胃癌12例,中期胃癌52例,晚期胃癌34例; 疾病类型: 鳞癌47例,腺鳞癌29例,乳头状腺癌22例。所有入选者均已知并自愿签署知情同意书。纳入标准: ① 经影像学和病理学检查确诊为原发性胃癌; ② 术前未进行任何治疗; ③ 胃窦部为主要病变部位。排除标准: ① 腹部手术史; ② 不耐受检查; ③ 残胃癌; ④ 同时存在其他恶性肿瘤。

1.2 方法

1.2.1 检查方法: 检查前空腹8 h, 并在检查前5 min饮水600~800 mL, 使胃腔适度充盈。选用美国GE公司Light Speed Volume 64排CT进行腹部检查。设置扫描参数: 电压为120 kV, 电流为240~260 mAs, 层厚为5 mm, 以膈肌至耻骨联合为扫描范围。患者取仰卧位,常规平扫后,使用高压注射器(德国Urich GmbH&Co公司, Missouri XD2001型)经肘正中静脉注射碘造影剂100 mL, 注射速度为2.5 mL/s。选取感兴趣区在腹主动脉腹腔干分支水平, CT值>100 Hu后10 s进行动脉期扫描, 45 s进行门脉期扫描。

1.2.2 图像处理: 工作站重建原始图像的横断位、冠状位及矢状位,层厚为1.25 mm。由3名资深放射科医生经双盲法进行阅片,依次审阅门脉期横断位、矢状位及冠状位重建图像。

1.2.3 壁外血管侵犯标准: 腹部CT影像: 胃癌肿块直接侵犯至胃壁外血管腔,有条形或结节状充盈缺损出现在系膜血管内,且与肿块相连。根据壁外血管侵犯评分标准,评估胃癌壁外血管侵犯情况,其中评分3~4分为阳性, 0~2分为阴性。胃癌TNM分期: 切除的标本中未发现肿瘤为T0期; 黏膜肌层或黏膜下层被肿瘤穿透为T1期; 肿瘤侵犯固有肌层为T2期; 肿瘤穿透浆膜下层,但未侵犯相邻结构或脏层腹膜为T3期; 邻近组织或脏层腹膜被肿瘤侵犯为T4期; 区域内淋巴结无转移为N0期; 1~2区域发生淋巴结转移为N1期; 发生淋巴结转移的区域后3~6个为N2期; 发生淋巴结转移区域≥7个为N3期; 无远处转移为M0期; 有远处转移为M1期。

1.3 评价指标

① 比较腹部CT及手术病理诊断胃癌壁外血管侵犯的结果,并以手术病理结果为金标准,计算诊断效能(准确性、阴性预测值、阳性预测值、敏感性及特异性),比较CT与手术病理结果的一致性。② 统计胃癌壁外血管侵犯及未侵犯者T分期、N分期及M分期情况。③ 记录胃癌壁外血管侵犯及未侵犯者肿瘤大小及生长方式,其中横断位图像中测量的肿块最大径即为肿块大小。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0统计学软件,计数资料如TNM分期及肿瘤大小和生长方式以[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验; 等级资料采用秩和检验; 采用Kappa检验腹部CT检查结果与手术病理结果的一致性;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 腹部CT的诊断价值

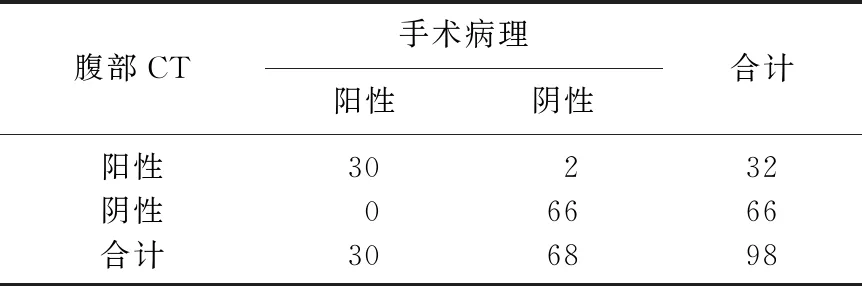

腹部CT诊断胃癌壁外血管侵犯结果与手术病理结果的一致性较高(Kappa=0.953,P=0.001); 腹部CT诊断胃癌壁外血管侵犯的准确性为97.96%(96/98), 敏感性为100.00%(30/30), 阳性预测值为93.75%(30/32), 特异性为97.06%(66/68), 阴性预测值为100.00%(66/66)。见表1。

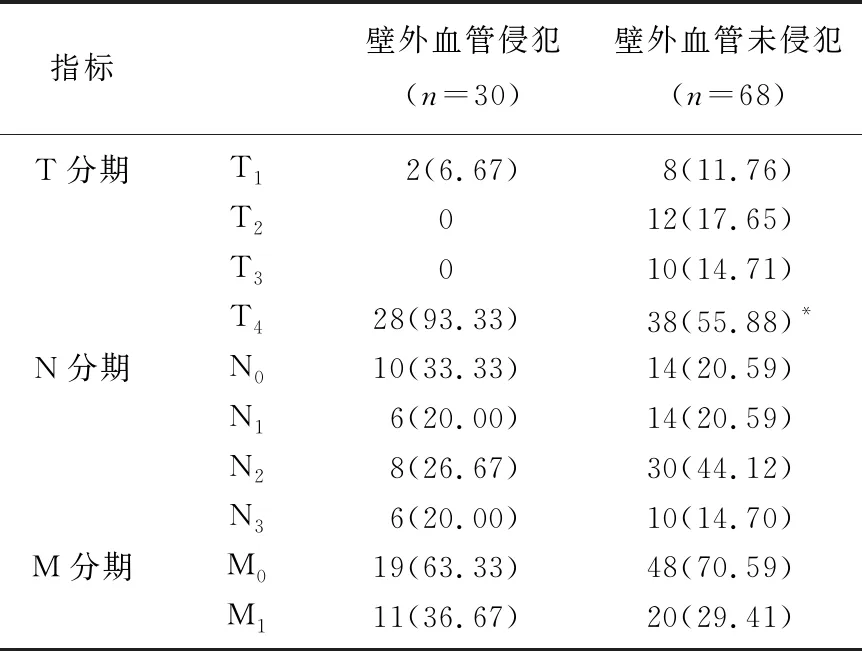

2.2 胃癌壁外血管侵犯及未侵犯者TNM分期比较

胃癌壁外血管侵犯及未侵犯者N分期及M分期比较,差异无统计学意义(P>0.05); 与未发生壁外血管侵犯者比较,壁外血管侵犯者T分期中T4分期所占比例较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 腹部CT诊断胃癌壁外血管侵犯的结果例

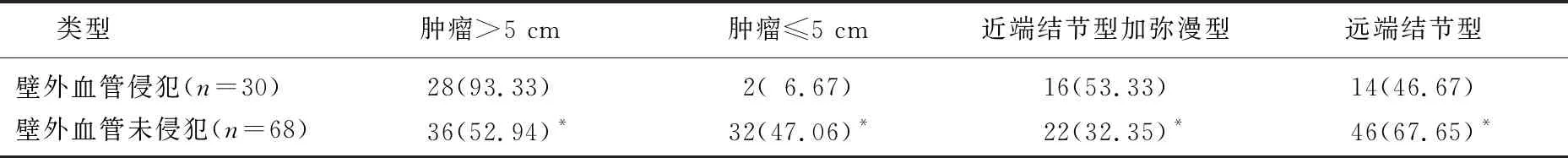

2.3 肿瘤大小及生长方式

与壁外血管未侵犯者比较,壁外血管侵犯者肿瘤>5 cm及近端结节型加弥漫型所占比例较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 胃癌壁外血管侵犯及未侵犯者TNM分期比较[n(%)]

与壁外血管侵犯比较, *P<0.05。

表3 胃癌壁外血管侵犯及未侵犯者肿瘤大小及生长方式对比[n(%)]

与壁外血管侵犯比较, *P<0.05。

3 讨 论

胃癌是由胃黏膜上皮细胞进展而来的恶性肿瘤,具有较高的发病率及病死率,严重威胁患者生命安全。少数早期胃癌患者会有恶心、呕吐等上消化道症状,且随着病情进展将出现胃痛、体质量减轻等症状,晚期可出现营养不良、贫血,甚至产生恶病质等,对患者预后造成严重影响。壁外血管侵犯是原发性胃癌患者肿瘤转移的重要途径,其发生率约30%,但因该病无明显临床表现,可造成患者病情加重,导致患者生存率降低[4-5]。因此,早期诊断和治疗胃癌壁外血管侵犯对改善患者预后尤为重要。

胃癌壁外血管侵犯与胃癌患者预后不良具有密切的关系,是预测远处转移和复发的独立危险因素[6]。手术病理学是诊断壁外血管侵犯的有效方法,可检出阳性壁外血管侵犯,但其结果易受诸多因素影响,具有一定的假阴性结果。本研究结果中,腹部CT诊断胃癌壁外血管侵犯的结果与手术病理诊断具有高度一致性,且其诊断效能(敏感性、准确性、阳性预测值、特异性及阴性预测值)均处于较高水平,表明腹部CT检查可用于术前判断胃癌壁外血管侵犯情况,为治疗方案的确定提供依据。腹部CT检查具有较高的密度分辨率和空间分辨率,可通过影像分析方式对患者病变部位及扩散情况进行更为直观的展现,准确观察肿瘤的浸润程度、远处脏器及淋巴结转移情况,有助于获得更为清晰的诊断结果,明确壁外血管侵犯情况[7-8]。

有研究[9]指出,壁外血管侵犯可与淋巴管、胃壁外神经的侵犯同时存在,是一种肿瘤沿神经血管束播散的方式,故其发生与肿瘤分期、侵犯深度及肿瘤大小有关。本研究中,壁外血管侵犯者T分期中T4分期所占比例高于壁外血管未侵犯者,且外血管侵犯者肿瘤>5 cm及近端结节型加弥漫型所占比例较高,分析原因为壁外血管侵犯以肿瘤沿神经血管扩散为实质,故肿瘤越大,近端结节型加弥漫型更易发生壁外血管侵犯[10]。

综上所述,胃癌壁外血管侵犯评估中腹部CT具有显著的应用价值,可判断壁外血管侵犯情况,且肿瘤大小、生长方式及分期也可反映是否发生壁外血管侵犯。