新平·欣“新”向“融”

2019-05-16赵芳,孙铭,王铖等

关圣庙:团结共融的“欣”方向

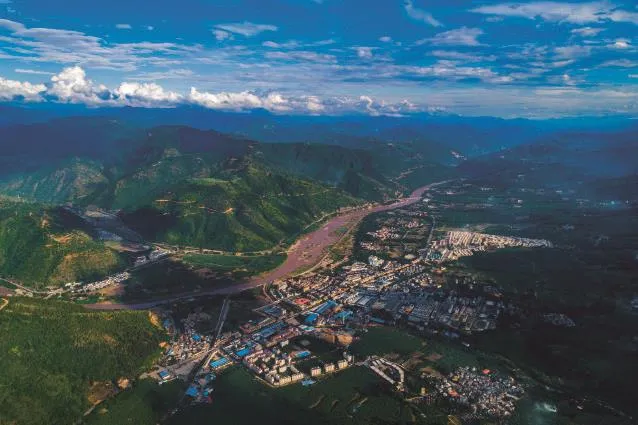

·晨曦中的关圣庙安置点 杨会 摄

从新平县城出发,沿新三公路行驶一个小时左右,戛洒小镇的轮廓在晨曦中逐渐清晰起来。这个被誉为“花腰傣之乡”“中国最浪漫栖息地”之首的小镇,除了掩映在青葱绿意中的傣家小楼、神秘的哀牢山和深情的花腰恋歌令人沉醉以外,更散发着一种强大的力量。在这片土地上,大到集体,小到个人,都被这种力量深深地感染。

穿过戛洒集镇,进入视线的是道路旁一幢幢错落有致的特色民居。仔细看会发现,眼前的民居屋顶上绘有砖红色的图案,搭配米色的墙体,在保留傣族土掌房风格的同时融入了现代民居的元素。“这里就是关圣庙易地扶贫搬迁安置点了,去年7月份完成了一期工程,大部分群众已经搬进来了。”戛洒镇党委书记陈凯指着路边的新房子介绍道。

关圣庙安置点搬迁对象涉及耀南、平田、纸厂、冬瓜林、发启5个村委会的49个村民小组。易地扶贫搬迁安置项目规划总用地1620亩,计划安置耀南、平田、发启、纸厂、冬瓜林5个村49个村民小组的1604户农户,预计总投资14.54亿元。整个项目按一次性规划,分三期建设的总体安排扎实推进,兼顾地质灾害搬迁安置,放大安置效果,是云南省最大的易地扶贫安置点。

目前,所有586套民房已完工并交付群众进行装修,入住率达90%。“这里的民居外观全部是花腰傣土掌房的风格,但里面住的是傣、哈尼、拉祜等不同的民族,是各个民族团结共融的生动写照。”陈凯道出了关圣庙安置点的“特色”。“我们是花腰傣之乡,集镇的建筑特点是傣族的风格,是为了让小镇更有特色。通过宣传,各族群众都是认可的。”

除此之外,关圣庙安置点的另一个独特之处在于,打破了单一民族聚居的生活格局,各民族搬迁户按抽签安排入住,分散在安置点各处,进一步促进了各民族之间的交往交流交融。“这就像是以前我的邻居和我是同一个民族,而现在住我旁边的可能是傣族,也可能是哈尼族、拉祜族,大家一起生活,都是一家人。”在陈凯看来,保留各个民族特有的文化,尊重民族差异而不强化差异,保持民族特性而不强化特性才是最重要的。

金湾壹号是以花腰傣土掌房的建筑风格为基础,结合实木家具,注入现代酒店元素打造的具有“戛洒特色”的民宿客栈,因为造型别致,在关圣庙安置点的民居中显得比较“特别”。走进金湾,仿佛置身于花腰傣人家的小院之中,周围绿树环抱,花团锦簇,门前溪水潺潺,小径通幽,别有一番景致。目前金湾壹号将体验农家庭院生活与冬季养生避寒相结合,推出了4栋民宿,13间客房。

·关圣庙新貌·

·金湾壹号·

“在关圣庙项目建设中,我们考虑到旅游产业植入,把对外出租住房作为农户参与旅游的主要手段,规划到搬迁群众新房中,让每户群众都有可出租的住房,具备参与旅游产业发展的条件。”陈凯介绍,要将关圣庙安置点建设主动融入全镇旅游发展,为群众增收带来新机遇,真正实现让各族群众搬得出、留得住、能致富。金湾壹号民宿的建成,将为关圣庙易地扶贫搬迁安置点开展生态旅游民宿经营起到引领带头作用,推动戛洒集镇社会经济和全域旅游实现跨越式发展。

罗保云一家去年9月搬进了关圣庙安置房,以前主要靠种植玉米维持生活,搬到这里以后他对未来有了新的规划。“现在房子大了,来戛洒玩的人也多了,以后想搞个农家乐。”虽然还没有想好具体怎么做,但他觉得旅游这条路能让他增收致富。明亮的客厅,宽敞的小院,干净的居住环境,现在的新生活让罗保云夫妇笑得合不拢嘴。“从来没有想过可以住那么好的房子,政府关心我们,过年过节都到家里来看我们,我们也要努力把日子越过越好啊。”

新房盖了,腰包鼓了,好日子就来了。正如安置点寨门前面的中心广场上镌刻着习近平总书记对广大人民群众的庄严承诺:“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”各族困难群众从关圣庙重新出发,交往交流、共生共享,翻开生活的崭新篇章,这就是对习总书记殷切期望的最好回应。

封正文:为大爱行走一生的“云南好人”

“我叫封正文,是戛洒镇卫生院的医生。”这样的自我介绍简单平实,没有华丽的辞藻,也没有吸睛的内容。时值正午,封正文坐在办公桌前继续上午的工作,自从1999年从部队退役后来到这里,他早已适应了这样的午后时光。

今年43岁的他,是两个家庭的“主心骨”。说起自己的两个家庭,封正文抬头看了看窗外,陷入了回忆。“他是我的好兄弟,我们经常在一处玩,处得很好……”封正文讲述起自己与好友赵晓东昔日相处的情形。他们相识于封正文来到戛洒的第二年,因为志趣相投又能相互帮助,他们很快成为了彼此交心的好朋友。

·封正文·

2001年11月的一天,是封正文记得很清楚的日子,好友赵晓东因摩托车事故去世了。这让他失去了挚友,也让另一个家庭从此失去了顶梁柱。挚友走了,留下年迈的父母无人照应,两位老人原本就药不离身,这次又深受打击,身体状况堪忧。在这个时候封正文站了出来,扛起照顾两位老人的担子,一扛就是十余年。当别人问他为什么要这么做时,他的回答是:“因为他们是朋友的父母,我觉得我应该这样做。”

就为了这么简单的一句话,封正文一直将两位老人视为自己的亲生父母。只要有空,封正文都会带上老人爱吃的糕点和生活用品到家里去探望两个老人,陪他们聊聊天,帮他们干干农活。日子年复一年地过着,两位老人成了封正文的“老干爹”和“老干妈”。他还让经常生病的老人在卫生院有了“特殊待遇”:不用交费。“见着这两个老人来开药,不要收他们的钱,过后我来结账。”封正文语气平缓地叙述着,这成了他与卫生院财务的特别约定,也是他十几年来一直在坚持做的事。

·戛洒新貌 李华海 摄

作为家里的顶梁柱,封正文用心“经营”着两个家庭,在聊到自己的小家庭时,这个傣族汉子的目光变得温柔起来。在他眼中,妻子是一个内向善良的汉族女子,相处中从未和老人发生过口角。“她对老人很好,这么多年她都支持我,包容我,帮我一起照顾老干爹老干妈。”2015年,“老干爹”因肝癌离世,“老干妈”也诊断出乳腺癌,这让两个家庭再次陷入了痛苦。“老干妈一辈子命苦,儿子和老伴都不在了,我能做的就是多照顾她,多宽她的心。”说起老人的遭遇,封正文唏嘘不已,更是加倍关心老人。此后每年的除夕,封正文都带着妻儿在“老干妈”家过,让老人享受天伦之乐。

“儿子、媳妇对我比亲儿子还好,给我吃、给我穿,还带我去昆明玩,我生病了也不嫌弃我,还把他们的床让给我睡。”封正文对自己的好,“老干妈”刀美英了然于心。在封正文女儿满周岁后,看到孩子没人照顾,她主动来给封正文看孩子。今年,孩子已上小学,“老干妈”依然每天负责接送。来回2公里的路,老人走得很乐呵。

“您对‘好人’是怎么理解的?”问题抛出后,封正文嘴角上扬,若有所思。“我只是做了我该做的事情,对得起我不在了的兄弟。”这个傣族汉子的回答依旧简单朴实,一如刚见到他时他作的自我介绍一样,平静而有力量。

·封正文一家参加云南好人颁奖晚会·

团结奋进、包容互助的戛洒精神在这里生长,滋润着每个人的心灵。无论是在搬迁点把新生活过得有声有色的各族群众,还是为替友尽孝,痴心不改的封正文,都将戛洒精神书写到了极致。无论时光怎样流逝,不管贫穷或富有,戛洒精神,以其特有的方式,影响着走近它的每个人。

大沐浴:指尖上的“花腰俏”

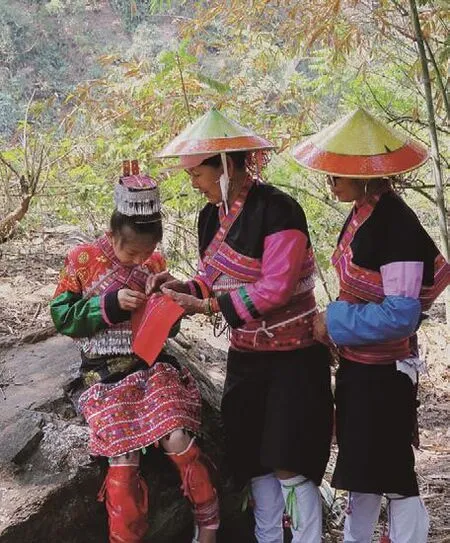

哀牢山、红河水铸就了神秘的民族文化大观园,花腰傣是盛开在这座民族大观园中的一朵艳丽奇葩。大沐浴花腰傣文化生态旅游村(景区)位于漠沙集镇北边、红河西岸,隶属龙河社区,距离漠沙集镇3公里、距新平县城68公里。全村共107户、427人,均为傣族支系花腰傣。大沐浴系傣语,意为“情人约会的地方”。来到大沐浴村,造型独特的花腰傣鸡枞斗笠造型的寨门格外引人注目,而后映入眼帘的是婀娜多姿的槟榔树,古朴典雅的傣家土楼和秀丽的田园风光,让人一点点走近这里“太阳在头上圆圆地戴,花儿在脸上红红地开”的人们。

男人看田边,女人看花边

初见杨桂珍,一眼就被她身上精美雅致的花腰傣服饰吸引。以黑色作为底色的衣裙上绣有形态各异的图案,裙摆上镶着颜色艳丽的花边,图案和花边交错间用银泡作为点缀,腰间束着色彩斑斓的花腰带,华丽又不失端庄。这个年近六旬的老人笑着将我们迎进屋,岁月在她的脸上留下了些许痕迹,但仍难掩她年轻时的美丽。作为省级非物质文化遗产传承人,这套做工精巧的服饰只是杨桂珍的“作品”之一。

“男人看田边,女人看花边。我们花腰傣姑娘从小就会绣花。”杨桂珍觉得舞针弄线是花腰傣的一项“必备技能”,纺织、编制和刺绣是花腰傣女子追求美丽、塑造自己的一个重要方面。在她印象里,自己出生在一个服饰制作世家。从奶奶那辈起就开始刺绣,父亲是当地有名的裁缝,母亲也是刺绣能手。她7岁就跟随奶奶和村里其他年长的妇女学习刺绣,12岁开始接触包括纺线、织布、刺绣、缝制、银泡镶嵌等在内的整套服装制作的工艺流程。在父母的熏陶下,杨桂珍18岁就能用一双巧手做出一整套精美的花腰傣服饰。如今自己的一双儿女也成为了这个家族事业的接班人。儿子杨怀杰从14岁开始跟随她学习傣家刺绣,至今已17个年头,主要负责设计和裁剪,目前正在申报花腰傣服饰制作的县级传承人。

“现在喜欢这个衣服的人越来越多了,我们一年到头都做不完。”看着自己的“作品”受到青睐、供不应求,杨桂珍的脸上洋溢着喜悦。制作一整套花腰傣盛装并非易事,需要先对衣服的主体部分进行设计和裁剪,然后将袖口和裙摆上的图案绣好做成绣片,再将绣片与裁剪好的衣服进行“拼接组装”,镶嵌上银泡,过去的花腰傣妇女农闲时候做,整个过程需要一年时间。

尽管花腰傣服饰制作耗时较长、工艺精良,需要一定的技艺水平,但在杨桂珍看来,做衣服并不是难事。她是大家公认的服饰制作能手,不仅会做傣卡、傣洒和傣雅三个支系的服饰,还练就了一双“火眼金睛”。“不管什么式样,我拿来看看就会了。”杨桂珍说,只要看着原样她就能做出来。虽然她不会画图,但多年积累的功夫让她能心里想什么就可以做出什么来。

谈起平时生活中的乐趣时,杨桂珍起身拿来手机,打开自己的微信朋友圈。“我家平时热闹得很,花腰傣是一个爱美的民族,村里很多妇女闲下来时都会到我家来,大家聚集在这里聊聊怎样做衣服,怎样才漂亮。”她一边滑动着屏幕上的照片,一边认真地介绍。她还自豪地说,自己收了好多“徒弟”。全村妇女有100多人,几乎都来杨桂珍家学习刺绣,杨桂珍给大家教授刺绣针法,也请她们帮忙绣制一些绣片成品。这样的相聚渐渐成为了大家心中约定俗成的花腰傣“女人们的聚会。”

·傣乡风情·

身上艺术,装上历史

花腰傣服饰雅致华美,被称为“穿在身上的艺术,写在身上的历史”。

杨桂珍在家里辟出了一个展示花腰傣服饰的房间,里面挂满了她最得意的“作品”。“我制作的花腰傣服饰用色大胆,一般以黑色为主色,配红、绿两种颜色的丝绸,越是艳丽的颜色越好看。”杨桂珍将三种颜色搭配在一起,既与自然和谐一致,又反映出花腰傣深沉、热情、直爽的性格。经由她绣制的服饰绚丽多彩、图案别致,俨然一个珍贵的艺术品,讲述着花腰傣生活中的动人故事。

在傣族刺绣中,图案多含祝福祈愿之意。杨桂珍指着自己衣服上的图案一一介绍,八角花象征吉祥健康,家人平安;叶子则有开枝散叶和安居乐业的说法。此外还有象征五谷丰登的“米”字图案和寓意勤劳不怕吃苦的“田”字图案。腰间层层裹起的腰带,则是用绚丽的色彩织满了秀美的山水——黑色是山,白色是水,红色是花儿。

自从儿子教会了杨桂珍使用微信,她就开始在朋友圈记录她的“刺绣时光”,每到做出新服饰时,杨桂珍也会在儿子的帮助下给自己的“作品”拍照,将照片放到朋友圈。微信这个奇妙的空间不仅为杨桂珍收获了无数点赞,还为她带来了不少订单,虽然现在她对微信上订单的回复还不熟悉,但她觉得微信是个好东西,应该好好地学习学习。“现在大多数人都用微信了,我把照片发到微信上就会有很多人看见,就有更多人喜欢我们花腰傣的衣服,他们就会在微信上和我订衣服。”除了到村里来玩的游客和直接到杨桂珍家里来定做服饰的熟客,微信为花腰傣服饰走出大沐浴提供了另一个便捷快速的渠道。

·杨桂珍给游客试穿花腰傣服饰·

·传承 张丽萍 摄

对于制作花腰傣服饰这件事,杨桂珍从没想过要放弃。“因为我从小就喜欢,这是我们民族自己的东西,所以别人不做我也要做。”她的坚持源于从小耳濡目染形成的偏爱,更源于对本民族传统文化的自信和坚守。

漠沙镇文化站站长白剑感慨,“服饰是重要的文化标识,近几年花腰傣服饰不断销往省内外,为了适应生产生活需要和市场需求,变得越来越简便实用了,花腰带的形状也有改变,但是不管外形怎么变,文化的内核依旧还在。”

“漠沙镇各村都组建了文艺队,我们现在一共有45支文艺队,它们就是我的‘法宝’喽!”白剑笑着介绍。逢年过节,他就亮出他的“法宝”,在45支文艺队中挑选优秀的节目到各村演出,将文化搬上舞台,展示给更多的人看。为了提高演职人员的业务能力,漠沙镇政府每年从新平请老师,定期对文艺队的100多名文艺骨干进行培训,增强了文化认同,也保护了民族文化。

文化搭台,经济唱戏

微风徐徐,树影婆娑。大沐浴花腰傣文化展览馆前十分热闹,一位八十多岁的老人正在展示花腰傣织锦技艺,一旁的村民弹着三弦,唱起了动听的花腰傣小调,精彩的文化表演吸引了不少游客驻足观看。据白剑介绍,在花腰傣文化展览馆前,定期都有花腰傣文化活态展示,通过织锦、刺绣、音乐表演,让游客充分感受到灿烂多姿的花腰傣文化,也为当地手艺人提供了集展示、销售为一体的良好平台。

杨桂珍回忆,“去年服饰节,有四川、贵州等地的游客来购买花腰傣民族服饰,因为订单太多,我还请了20多位村民来帮忙。”根据不同的制作工艺,每套花腰傣服饰的价格也各有不同,最贵的一套新娘装在3000元左右,杨怀杰粗略估算了一下,2018年,他们家纯收入有6万多元。多年来,一家人靠销售花腰傣服饰盖起了三层高的房子,换了小汽车,日子越过越美好了。

·花腰傣小卜少·

“在大沐浴村,目前有10余户村民以售卖花腰傣服饰为主要经济来源,有效带动当地群众增收致富,大家的日子都比以前好了。”白剑说,依托文化旅游富起来的不止是杨桂珍家,服饰文化节把漠沙花腰傣的一个传统习俗变成了一个契机,既增进了游客对花腰傣文化的了解,又给全村群众带来了丰厚的收入。

每年春节、传统花街节、花腰傣风情沐浴节、服饰文化节时大沐浴村人山人海,热闹非凡。“把彩虹系在腰间,把爱情装进秧萝”的花腰傣小卜少身着节日的盛装,洒下一串倩影,展示一方风情,笑迎各方来宾,达到“以节造势,借势引人”的效果。在一年一度的“花腰傣服饰文化节”上,花腰傣的刺绣、手工艺品、饰品和服饰制作展示成了一大亮点。不少游客慕名而来,景区餐饮店、农家乐生意火爆,各种菜肴销售一空,花腰傣竹编工艺品、手工刺绣品及土陶等特色旅游产品深受游客青睐。还有游客专程来体验花腰傣服饰文化,在试穿后便爱上了这项指尖上的传统技艺。

鲜艳的红、青葱的绿、明亮的黄就在大沐浴花腰傣的针线翻飞中变成了一簇簇爱情花、一棵棵槟榔树、一只只许愿鸟,正在漠沙大沐浴村编织出一幅民族团结、生活幸福的美好图景。