珞巴族服饰:一个国家级“非遗”项目的当代重生

2019-05-16龙梆企陈立明

□ 文 / 龙梆企 图 / 陈立明

今年的3月,全国“两会”西藏代表团刚抵达北京时,在机场等候的各路记者,对一位戴熊皮帽的青年表现出特别的关注。他是珞巴族全国人大代表扎西江村,刚满30岁,戴一副眼镜,样子斯文。而这与他别具特色的皮帽和上身无袖坎肩的服饰,形成了鲜明反差。

珞 巴 族 服 饰

Lhoba Costume

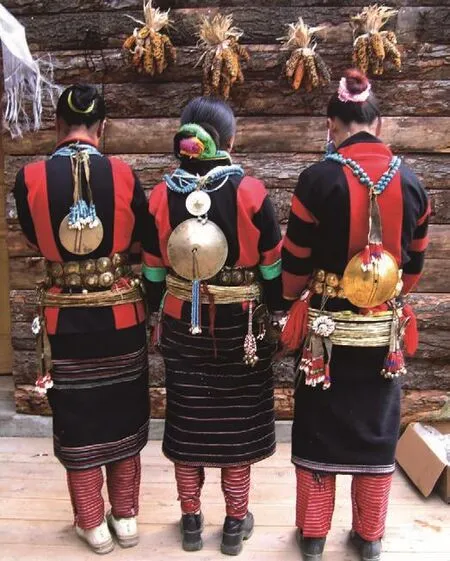

1 珞巴族姑娘的服饰,传统是对襟,但斜襟现在也很普及了。

2 珞巴族妇女衣服主要部分是:对襟窄袖上衣,首饰、腰带、筒裙。这些元素大体上保留了。袖子上的条纹,有文献说,主要是三道,最靠近袖口一道,色条最宽。这些新款民族服装,有调整

每年“两会”代表中少数民族的着装,都是一次检阅民族文化状况的契机。而我对照珞巴族这一届代表与前几届代表的着装,居然有惊异的发现:这一届的男性服装,比前面几届的女性服装更加体现珞巴族的传统(参考晓红、扎西央金的新闻照片)。

今天珞巴族,物质方面当然比以往任何时候都更加富足,更加接近于我们共同追求的现代生活;但在他们的文化,至少在服饰方面(2008年被列入国家级“非遗”保护名录),经历了一个短暂的中衰后,我们又看到了生机,就像两年前上映的珞巴族电影《喜马拉雅之灵》讲述的那个道理:

“绝境重生,生机不灭。”

在北京读大学,现在来开会又穿回珞巴族传统服饰的扎西江村,面对中央电视台等媒体,不仅用话语表达了保护民族文化的主张,也在用服装展示着这一愿望。

然而,如果时间倒回10余年前,即中国举全国之力启动“非遗”保护之初,一个残酷的事实是,在一些人口聚集的珞巴族寨子,像扎西江村这样的传统服装,连凑齐一套都极为困难。那时候,珞巴族服饰已经被他们民族摒弃,也被外界的考察者以遗憾的口吻预言了它将要消失的未来。

珞 巴 族 服 饰

Lhoba Costume

1 妇女背饰

2 妇女腰饰,一般家庭的财富都体现在首饰、腰饰上

3 妇女腕饰,这个款式做法是在牛或羊皮上镶嵌动物的牙齿

“消失的珞巴族服饰”

珞巴族的传统服饰,正在经历一场“复兴”。不过,要讲述这个有戏剧性转折的故事,我们需从13年前说起。

2006年8月,一位叫润畦的艺术家从昆明出发到西藏林芝市米林县的南伊乡(珞巴族民族乡)考察珞巴族传统文化。这次考察中,珞巴族传统服饰的状况,给他印象深刻。在他后来写的书《路我刚走了一半》中,他以“消失的珞巴族服饰”为题,讲述了他的见闻。

“在寻访珞巴族传统服装的过程中了解到,目前南伊乡的三个珞巴族自然村村民都以汉装为主。当我问到传统服装的时候,当地珞巴族人都告诉了我相同的一句话:‘没有了,找不到了!’听到这样的回答以后,我心里非常失望,但是我没有放弃。最后我找到才召村的村长达娃,请求他帮助我寻找珞巴族的传统服装,并且告诉我会支付报酬,但是达娃村长还是摇着头劝我不要再费力气了,珞巴族传统服装确实已经消失了。”

如果我没记错,这个叫达娃(也写作达瓦)的村长,后来(2011年)被评为才召村珞巴族服饰的“非遗”国家级传承人。但是,在2006年时,他显然对自己的传统失去了信心。

为凑齐珞巴族整套的传统服饰,润畦依靠达娃,不仅在才召村找,也发动村民到邻近的其他村找。

在才召村住到第5天,村民们终于集几乎全乡(三个村)的力,拼凑了两套珞巴族服饰(男女各一套)。但让润畦意外的是,这两套仅存的服装,不仅让他这位外来者感到陌生,也让当地的珞巴族中青年感到陌生。于是,由外来者挑起的寻访当地传统服饰的行为,促成了这个族群内部有关传统服饰的集体反思。

润畦说,那天中午,他在才召村画速写。这时,村长达娃跑过来叫他,一边跑一边兴奋地喊:“找到了、凑齐了,衣服凑齐了。”路上,“达娃掩饰不住兴奋的心情,几次告诉我说:‘太好了,好久都没有看见这么完整的衣服了。’”

其他村民跟达娃的心情差不多。他们都跑到达娃家来看热闹,“年轻人好像在看一件从来没有见过的东西一样,七嘴八舌说个不停,他们都在讨论这两套服装该怎么穿,年长一点的也掩饰不住开心的笑”。

“他们说今天搭配的两套珞巴族传统服装在整个南伊乡乃至整个米林县也是仅有的两套珞巴族传统服装了,六十多岁的才召村珞巴族村民达佳开心地笑着对我说,他已经六十年没有见过这么完整的珞巴族服装了,说话的时候我分明看见了他的眼角里溢满了泪水。”

珞 巴 族 服 饰

Lhoba Costume

1 珞巴男子服饰。熊皮帽连着一块动物皮毛,上身最外面是无袖贯头衣,一般是氆氇制成,里面还有一层牛皮或羊皮的褂子。

2003年云南大学组织师生到米林县琼林村做调查,并于次年出版了一本详细的调查报告。在这份调查报告中,关于服饰部分,他们的调查结果与3年后的情形大同小异。

云南大学的这份报告里说:“我们在村中实在找不出一套完整的珞巴族服饰来进行描述。”他们只见到一些零星的东西,比如熊皮帽子、腰带。这份报告还说,“在整个南伊乡所辖三个村庄,只有才召村还有人保留了一套,但主人将之深藏密不示人。”最后,他们是在县城一个珞巴族人家里找到了一套女服,是持有者的母亲(琼林村)传给她的。(《中国民族村寨调查·珞巴族》,2004年)

润畦2006年的寻访,或许运气还比较不错,看到了珞巴族服饰勉强拼凑出完整的面貌。但接着,问题来了。看热闹的人群中,居然找不到会穿服饰的人。

润畦注意到,当时已经41岁的达娃(后来的国家级传承人),被选出来试穿男装。他首先戴起熊皮毛,“可是帽子戴好后他就不知道怎么穿了”。

另一位25岁的年轻女孩,被选出来穿女装,更是不知所措。似乎在场的人,都不知道如何穿。

最后,是请出年近80岁的两位珞巴族老人达温和亚青(男女分别一位),才完成了穿戴。

从凑不齐,到不会穿,珞巴族服饰传承的状况,不难想见。

生产性保护,对服饰来说还不够

珞巴族服饰在十多年前遇到的问题,并非一个孤立的案例。

比如,云南的基诺族,杜玉亭这样的权威学者也曾预言其服饰将消亡。这些悲观的论调当时应该并非虚言,只不过,历史在后来出现了转折,而这得益于政府和民间共同对民族文化和“非遗”的保护实践。

珞巴族的传统服饰2012年后找到了一条传承之路。这条路,从概念讲我们并不陌生,那就是生产性保护,即围绕产品生产,推动人才培养和传承。换句话说,就是让“非遗”转化为面向当代市场的产品。

珞巴族的服饰,在米林县才召村,早在2007年就开始“生产+传承”。那一年,才召村的亚依受县里委托,开始招收学徒。

据媒体报道,“她挨家挨户敲开村民家的大门,经过不断劝说,陆续收了10多个女孩子做徒弟。南伊珞巴族乡专门把驻村工作队的一间房腾了出来,作为她们的工作室。”

2008年,村长达娃还带头组建了合作社,生产为中心的传承模式更加突出。而这一年,已经完成住房改造的才召村,在厦门援藏资金的支持下,全面启动珞巴族文化保护。再后来,南伊乡开始搞民俗文化旅游。

在才召村的大事件中,作为国家级“非遗”项目的珞巴族服饰,地位不言而喻;那些文化和商业,既希望推动“非遗”保护,也希望从“非遗”中获得助力。

珞 巴 族 服 饰

Lhoba Costume

1 珞巴族除纺织外,还擅长藤编、竹编,这是做竹编

2 珞巴族传统生产工具。解放初期,珞巴族的农具还没有普及铁器,其农业较为原始,这60多年来的变化堪称巨大

3 珞巴族腰刀,这是男子腰带上挂的饰品,过去是珞巴族居家旅行必备

但实际上,产品一生产出来就遇到了难题。《工艺中国》(2017年6月6日)的一篇文章中分析说,2007年,亚依她们的成品出来后,由于缺少销售渠道,都成了家里的摆设。“没收入,大家都挺不高兴的。”亚依说,“温饱都解决不了,谁还愿意做呢?”相比而言,到周边森林挖冬虫夏草,每根卖几十元,更吸引人。于是,三四个月过去了,放弃的姑娘越来越多,最后只剩下3个。

生产之路不通,传承自然难以为继。

对珞巴族这样一个人口只有3000余人,且文化上又深受周边民族文化影响的民族来说,其服饰如何跨文化传播,是打开市场的关键。

俗话说“民族的,就是世界的”。但就现实来说,对那些名气不大,没有话语权的“民族的”东西,很难真的就变成世界的。相反,它要拉近与世界的距离,可能不得不让自己融入世界,一定程度上消解自身的民族性。

2010年上海世博会时,珞巴族纺织和服饰在西藏馆展出,珞巴族传统服饰第一次象征性走向世界。但这次走出去并不成功。西藏馆工作人员刘迎会坦言:“我们带来很少的织布,可以卖的,但关注的人很少。”她进而解释说:“这说明珞巴族的产品还太单一,不符合人们的需求。珞巴族织布已经濒危,如果不引起年轻人的兴趣,没有传承环境,未来堪忧。如果它的产品时尚,也许更容易让年轻人传承,让更多人喜欢。”

2007年就因为传承遇到挫折的“非遗”传承人亚依,也参加了这次上海展出,面对知音难觅的现实,她再度感到挫败。

服饰文化传承保护,没有一劳永逸的事情

2012年,是珞巴族服饰迎来转机的一年。

这一年,由文化部和西藏自治区政府共同发起的“西藏传统工艺传承与发展综合项目”(下面简称“综合项目”)在林芝市率先试点。为推进这一项目,已成功实践过多个“非遗”项目的独立设计师盖宏睿,受邀来担任项目的特聘专家。

这个项目从外界带来三样东西。一个是资金扶持。比如,前面提到的2008年由达娃创立的服饰和纺织合作社,2012年“综合项目”启动后,就获得了31万元的“非遗”保护资金,原来20平方米的小房子,也扩大成100多平方米的综合工艺作坊。

带来的第二项,是外界的市场资源。比如,2014年,在政府部门的牵线下,一家北京公司成了这个合作社固定的“大客户”。再比如,2017年的一则报道说,作为项目试点之一,林芝市巴宜区真巴村工坊的订单已经排满全年。“工坊仅今年的产品加工费就有300万元。”“综合项目”的灵魂人物盖宏睿还介绍,该项目组与国外某知名文化品牌签订了16年的供货合同,不限量供应。“这意味着产品只要严格按照现在的工序来做,生产多少,他们就要多少。”

相比前两项,第三项才更为关键。而这就涉及珞巴族服饰和纺织内在的变革,以及对传统技艺的扬弃。

举例来说,2012年项目启动,盖宏睿和她的设计团队在林芝考察,发现村民做衣服的材料——羊毛线有问题。都是本村的绵羊毛,手感硬,而且数量有限。村民染色方法也有问题,发酵慢,质量还不稳定。但如果改用化学染料,则会污染环境。

上面这些问题,在很多具体的项目里普遍存在,可以说是工艺类“非遗”项目经常面临的硬核问题。而要解决它们,需要很多外界的智力支持,并需要跨越地域,交换技术和资源。

《三联生活周刊》对盖宏睿初始面临的问题,以及解决问题的方式,做了很清楚的总结。

为了解决原料不足的问题,盖宏睿在林芝市找到了一个废弃的老纺织厂,保留了该厂部分染色设备和纺织机器,为稳定的毛线的生产提供支持(后来这个厂,还进一步改造成文创空间)。

羊毛是基础原料,最后统一从西藏的山南市采购,而且只要绵羊身上从下颌至喉部的软毛。但问题依旧存在,羊毛软了,但也很容易断。最后又向北京服装学院老师请教,加入一种特殊材料,问题才得以解决。

在高海拔的西藏,染色同样是一个问题,以前的经验没法用,植物染色自身的不足,也需要种种技术上的改进。然后盖宏睿从西藏本土的颜色中提取出20种颜色,而这些创新性颜色,通常需要3到5种不同染料拼配而成,比例需要反复试验。这些颜色,都带有西藏的地域和文化色彩,但又不同于司空见惯的颜色。

有了这些技术支撑,珞巴族才召村那些“非遗”传承班里的学员、合作社里的成员,才有了源源不断的色彩多样的优质原料。而这些原料,又经由他们自由的想象,织成千变万化的图案。

《三联生活周刊》总结说,“盖宏睿和她的团队在林芝建设的纺织传习项目包含三个层次,形成了有趣的金字塔结构:最顶端是才召村珞巴族的纺织工坊,完全手工;中间是真巴村的纺织加工点,手工加机器;最底端是毛纺厂的生产基地,靠的都是机器生产。”

盖宏睿的实践成功了,至少在纺织方面。2014年新华社的一篇通讯说,一个熟练的珞巴族织娘,2013年一年挣2万,到2014年,一个月就超过了1万。她们织的东西,主要是围巾等工艺品。

珞巴族已经成功尝试的方式,云南丽江的摩梭人更早以前就依托于丽江市场成功尝试过。不过,后来随着手工技术被机器仿制,摩梭人原本已经走通的道路又几乎断绝,很多在丽江租房子搞手工作坊的摩梭家庭又退回故乡。

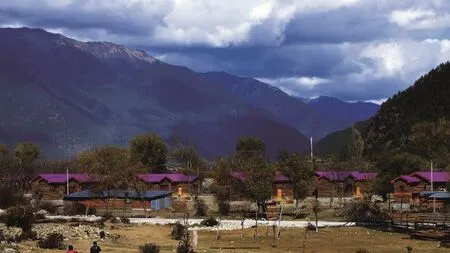

南伊乡才召珞巴新村

此类现象不少,民族服饰在现代社会面临的挑战,很难一招见效。

盖宏睿的实践,尽管充满创造性地解决了很多大问题,但最后,我们会发现,原本成套的民族服饰,并没有在这样的生产性保护实践中,看到它的影子。纺织合作社生意好了,群众热情也高了,但过去穿在珞巴族身上的传统服饰,依旧很难在现代生活中传播。

所以,今年的珞巴族全国人大代表扎西江村在调研了南伊乡3次后,再次重申一个状况:“珞巴传统服饰的制作原料越来越难找,年轻人也不太愿意学习这项技艺。”(中国民族宗教网)

尽管如此,在林芝市,以及随后在山南市展开的盖宏睿的保护实践,的确已经是目前比较成功的模式。而这些技艺不断熟练的织娘,应该不只是一个产业链上埋头苦干的一环,而应该能够成为珞巴族服饰文化的象征和传播者。

(本文图片来自网络)