不同目标导向的草原畜牧业适度经营规模研究*

——基于内蒙古四种草原类型牧户数据

2019-05-13钱贵霞钱福檬

钱贵霞,张 娜,钱福檬

(内蒙古大学经济管理学院,呼和浩特 010021)

一、引 言

现代畜牧业两大分支为舍饲畜牧业和草原畜牧业(任继周,2005)。草原畜牧业是以大规模放牧为主的牧业生产活动,以天然草原为依托,通过放牧劳动,利用家畜出生、生长、发育、成熟及繁殖机理,将天然牧草资源转化为畜产品满足社会需求(段庆伟等,2012)。草原畜牧业是内蒙古草原区主要生产方式。内蒙古是我国重要的畜产品供给基地,羊肉、牛奶、绵羊毛产量居国内首位,草原面积在四大牧区中仅次于西藏,达0.79亿公顷,占全国草原总面积20.25%。草原畜牧业发展面临五大问题:牧区生态环境恶化、草原严重退化、草场产权不明确、超载过牧及草原资金投入不足(杨武等,2011),内蒙古草原畜牧业发展面临同样问题,其中牧民收入水平低、草场超载过牧、草原生态环境恶化等问题更突出。2017年中央一号文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧性结构改革加快培养农业农村发展新动力的若干意见》中指出,要积极推进畜牧业供给侧结构性改革,发展天然放牧畜牧业,重点要落在支持适度规模家庭牧场发展。本文利用内蒙古草甸草原、典型草原、荒漠草原和草原化荒漠四种草原类型牧户数据,研究其草原畜牧业适度经营规模。

草原畜牧业已非“逐水草而牧”的传统游牧经济活动,以内蒙古为代表,现代草原畜牧业依托自然资源属性尤为突出(敖仁其,2011)。草原畜牧业作为有机整体,以饲草生产和放牧采食为基础要素,肥料供应及粪便循环使用为支撑,市场需求为驱动,以物质转移和能量流动为纽带(周道玮等,2013),具有以第一性生产为基础的第二性生产、对草地特殊依赖性、严格季节性、再生产过程与动植物自然再生产过程交织等特点(袁春梅,2012)。受牧区草原畜牧业经营规模及牧民专业化程度制约,生产经营规模超过一定限度导致出现草原生态日趋恶化、牧民增收缓慢、草原畜牧业经济效益低下等问题(李方敏,2014;修长柏,2002;泽柏等,2008)。辛国昌(2002)主张推广草原畜牧业模式化经营解决传统畜牧业问题。汪诗平等(1997)认为典型草原区以家庭牧场为生产单位的集约化或半集约化草原畜牧业为持续高效综合发展模式。李方敏(2014)认为草原畜牧业需要适度规模经营,优化草地、劳动力及资金,有效利用各类资源以获取最大收益。郭伟奇(2010)阐明畜牧业规模经营关键点在于“适度”。乌力吉(1992)提出通过确定适度规模上限与下限标准,通过“逼近法”与劳动力规划草原资源适度规模,测算家庭牧场经营适度规模。张立中(2011)认为草原畜牧业适度经营规模有狭义和广义之分。狭义适度经营规模为在一定草场范围内从事牧业生产的主体可获得较高经济收益的生产规模。牧业生产过程中最重要的一项生产要素即可利用草原资源数量,狭义经营规模研究对草原畜牧业适度经营规模的研究具有重要意义。张立中等(2012)根据不同草原类型牧草产量、利用率、家畜采食量,推算我国温性草甸草原、典型草原和荒漠化草原家畜适度饲养规模和草原适度规模经营。

国外土地适度规模研究相对较少,大多分析企业适度生产经营规模或研究农场经营规模与生产效率的关系。根据检索结果,外文文献中缺乏草原畜牧业经营规模研究,仅Tan等(2017)研究内蒙古东部草场流转市场及其影响因素,揭示草场流转是平衡牧民生产资料手段,422个牧户样本中43%牧户存在草场转入和转出行为。Du等(2017)认为草场流转是畜牧业发展管理工具,并以内蒙古呼伦贝尔和锡林郭勒为例分析草场流转影响因素,结果显示,受教育程度、是否为村干部、是否具备草场流转合同等显著影响草场流转。Gao等(2016)利用内蒙古262个牧户数据分析草原生态补奖对牲畜数量、放牧强度和牧民收入的影响,结果显示补奖实际提高牧民经营草场数量,但对牲畜数量正负双向影响。补奖降低放牧强度,每增加1%补贴,放牧强度降低0.168%~0.532%,县域间存在差异。上述研究均涉及牧民经营草场规模经营,但未指出具体规模。

综上,草原畜牧业研究主要从理论角度探讨草原畜牧业内涵、特点、现状、发展趋势、经营模式、存在问题及可持续发展等,草原畜牧业适度规模研究较少。内蒙古作为四大牧区之一,其草原适度规模经营实证研究较少。本文在已有研究基础上,借鉴农地适度规模经营研究方法,利用内蒙古草甸草原、典型草原、荒漠草原和草原化荒漠四种草原类型区212个样本牧户调查数据,从技术效率、收入以及兼顾收入和生态目标等角度研究草原畜牧业适度经营规模。利用DEA模型评价草业畜牧业生产效率,基于综合平衡法测算草原畜牧业适度规模经营范围。将多目标规划方法应用于草原畜牧业适度规模,测算经济效益与生态效益兼顾的草原畜牧业经营最优规模,以期为制定草原畜牧业可持续发展政策提供依据。

二、概念界定与数据来源

(一)概念界定

草原畜牧业适度经营规模是针对单一牧业生产投入要素而言,以草场投入规模衡量牧业经营适度规模,即在一定草场范围内从事牧业生产的主体可获得较高经济收益的生产规模。此外,作为草原畜牧业生产重要生产资料,草场为其他生产要素的配置基础,如劳动力、资本取决于草场经营面积,即其他生产要素投入规模最终决定于草原投入规模受容力。

(二)数据来源

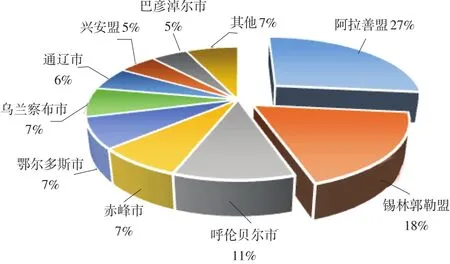

受降水量分布影响,内蒙古地区草原类型差异较大,由东至西分别为草甸草原、典型草原、荒漠草原和沙地草原(草原化荒漠)(见图1)。内蒙古自治区共12个盟市,其中阿拉善盟草原面积最大,为37 482.4万亩,占比27%,主要位于草原化荒漠区。典型草原的锡林郭勒盟草原面积位居内蒙古第二,达25 830.5万亩。以草甸草原为主的呼伦贝尔市草原面积为14 992.6万亩,约占全区草原面积的11%,位居全区第三。赤峰市、鄂尔多斯市、乌兰察布市草原面积约占全区草原面积7%,位居第四。通辽市、兴安盟、巴彦淖尔草原面积较小,约占全区草原面积5%。综上,内蒙古优质草原主要集中于呼伦贝尔市、锡林郭勒盟,主要草原类型为草甸草原和典型草原。草原化荒漠,即草原畜牧业生产条件最恶劣地区主要集中于阿拉善盟,约占全区草原面积的30%(见图2)。

图1 内蒙古草原类型分布

图2 内蒙古各盟市草原面积占全区草原面积的比重

为全面了解内蒙古草原畜牧业发展现状,本研究采用全国畜牧总站2013~2014年内蒙古牧户草原生态补奖数据,包含牧区草原总面积、牧户草原面积、租用或出租草原面积、各类食草家畜存栏量及出栏量、牧户家庭年均纯收入、非牧业收入、牧户家庭劳动力数量等。因缺乏支出数据,本研究于2015年12月电话回访牧户,得到牧户生产成本数据,即机械设备资本投入量、购买饲料资本投入量、化肥、水电、配种、燃油及其他费用支出。阿拉善盟草原面积虽大,但为全面禁牧区,因此未选择该地区样本户。本研究212个样本来自赤峰市、呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、鄂尔多斯市和巴彦淖尔市6个盟市12个旗县(见表1、图1)。

表1 样本所在旗县及数量

三、技术效率目标下草原畜牧业适度经营规模

(一)模型构建

1957年,经济学家Farrell提出DEA分析法,利用数学规划法测算出最优生产前沿,评估技术效率与资源配置效率,两种效率相乘算出决策单元综合生产效率。后经美国运筹学家Charmes,Cooper及Rhodes改进Farrell投入产出生产效率模型,提出固定规模报酬下的CCR模型,DEA模型理论体系逐渐成熟,其理论模型已达百余种。本研究在投入一定条件下,追求产出最大化方案,采用规模报酬可变BCC模型。BCC模型将技术效率分解为纯技术效率和规模效率,以纯技术效率和规模效率分别衡量和评价决策单元技术效率与规模效率,产出导向型BCC模型如下:

BCC模型可针对牧户生产非效率提出改进方向和空间。因此,基于DEA生产效率结果,结合各生产要素冗余情况,可测度实现较高牧业生产效率的草原畜牧业适度经营规模。

(二)指标选取

本文共选取2个产出指标、3个投入指标(见表2)。第一个产出指标为牧户年末牲畜存栏量。牲畜是牧业生产中主要产出,反映牧户生产经营能力,以绵羊单位为标准,将牛、山羊、马、骆驼等按一定比例折算为绵羊单位数。第二是牧户牧业收入。个体牧户从事牧业生产主要目的是获得劳动收入,总收入包括出售牲畜收入、羊毛羊绒销售收入、草原转移收入等。3个投入指标包括劳动力投入、牧业经营性投入及草原投入。根据经济学原理,传统生产要素分为土地、劳动力和资本。畜牧业生产主要投入要素亦如此,劳动力投入包括家庭牧业活动中劳动力投入,牧业经营性支出包括配种、防疫、购买饲料、机械设备折旧、水电、燃油等资本投入,草原投入包括牧户草原及租赁草原投入,基本可反映牧户畜牧业生产规模。

表2 投入产出指标

(三)测算结果分析

由于牧户可决定牧业生产过程投入,通过调整生产要素投入规模可实现由生产无效率至有效率的转变。根据运行结果,可知各决策单元各种投入和产出要素冗余情况,据此测算各草原类型牧户户均需增加的生产要素投入量(见表3)。

表3 各类型草原实现生产有效目标下各要素投入规模

由表3可知,投入要素中劳动力投入负冗余较少,可维持现有牧业劳动力投入量,资本投入和草原经营面积有待扩大。草甸草原、典型草原、荒漠草原和草原化荒漠需扩大草原面积规模分别为211.758、200.4、1 858.611和493.581亩,实现综合生产效率有效条件下的牧户合理草原经营面积分别为3 811.688、4055.46、15 239.851和12 599.371亩。四种草原类型中,需要增加资本投入最多的是草原化荒漠地区,户均资本投入需增加4 942.81元,草甸草原1 982.95元,典型草原2 008.21元,荒漠草原最少,需增加1 898.14元。

荒漠草原和草甸草原需增加实际资本投入量较多,典型草原和草原化荒漠相对较少,草甸草原和典型草原牧户资本投入集中于机械、燃油、雇工等方面,荒漠草原和草原化荒漠资本投入集中于饲料方面。

由表4可知,四种类型草原与实现生产有效率条件下草场经营规模相对应的牲畜的养殖规模分别是405.38、293.21、205.74和185.21个羊单位。所调研牧户在现有草场经营规模下,牲畜实际养殖量高于合理养殖量,说明大多数牧区实际载畜量远高于理论载畜量,存在较严重超载现象。

表4 各类型草原实现生产有效目标下草场和牲畜规模

四、牧户收入目标下草原畜牧业适度经营规模

(一)综合平衡法及其改进

张海亮等(1998)提出综合平衡法,认为土地经营适度规模应满足如下关系:

其中,E为当地农牧民户均年收入;I和P为单位面积投入和产出指标;A表示土地总面积,L0为当地具有生产技术的劳动力,L为农牧业劳动力向其他部门转移率。综合平衡法测算草场适度规模经营为一个域值,说明草场规模在此范围内经营具有合理性和可操作性。本文改进综合平衡法,测度保证牧民现有收入目标下草原畜牧业适度规模经营范围。

从适度规模经营经济学原理角度,草场经营最低规模产生的经济收入应不低于该地区居民目前实际牧业纯收入水平。从牧业经济就业社会效益看,适度规模经营集约化程度还应满足牧区劳动力非牧化转移后牧区劳动力牧业就业需求。因此,草场适度规模满足:

其中,S为适度规模,E为牧民家庭年户均纯收入,I为单位面积草场投入,A为单位草场面积产出,H为牧户承包草场面积,p1为草场承包经营权流转概率,p2为牧户租用草场占所经营草场面积比例,正值为该牧户对外出租草场,负值为租用他人草场,N为牧户家庭劳动力数量,L为具有熟练生产技能的劳动力投入,ω为牧区劳动力在非牧产业中占比。

(二)测算结果分析

利用综合平衡法测算内蒙古四种不同类型草原畜牧业适度规模经营(见表5)。草甸草原草场合理规模经营范围为(4 310.74,4 632.88),牧户实际户均草原经营面积为3 599.93亩。实际经营规模不在适度规模经营范围,草甸草原牧户户均草场经营规模较小,牧业生产过程中可能存在超载放牧问题。

表5 草原适度经营规模

典型草原草场经营规模合理范围为(3 877.88,5 357.83),最小值小于草甸草原,最大值大于草甸草原,区间范围较大。牧户实际经营草原面积为3 855.06亩,靠近合理范围,因此,典型草原大部分牧户可维持现有草原经营规模。

荒漠草原草场经营规模合理范围为(15 444.97,19 376.86),牧户实际经营面积不在合理范围内。荒漠草原相对于草甸草原和典型草原,生产条件差、草原植覆盖率低、退化严重,是三个典型牧业生产区中生态环境最脆弱的地区,为保证牧户现有收入水平及草原生态良好恢复及可持续性,牧户需扩大现有草场经营规模,扩大面积至少应达2 063.73亩/户。

草原化荒漠地区,牛羊养殖量少,多数牧户以骆驼养殖为主,且草原化荒漠区生态环境接近荒漠、草原植被稀落、对草场依赖性较小。因此,对于草原化荒漠地区牧户而言,由于牲畜养殖主要以圈养为主,应注重投入产出结构调配合理性、资源优化配置有效性,草原经营面积适当调整即可。

各类型草原中,牧户草原经营规模仅少数处于合理范围内,典型草原样本牧户中处于合理经营范围的比例最低,仅18.67%,草甸草原中基本不存在处于合理经营范围的牧户,各类型草原大部分草原经营面积小于适度规模最小值(见表6)。为保障各类型草原畜牧业可持续发展、维护草原生态环境,养殖目前数量的牲畜、实现现有收入水平条件下,牧户须扩大草原经营面积,保持合理载畜量。

此外,各类型草原样本牧户中部分牧户草原经营规模大于适度规模经营范围最大值,其中,草甸草原牧户中有34.29%,典型草原26.67%、荒漠草原15.69%、草原化荒漠5.9%,此部分牧户在实现现有收入水平条件下,草场经营面积存在冗余,即草场利用率较低,可适度扩大牲畜养殖规模、资本投入或者减少草场经营面积,将冗余草场出租流转以实现草原资源有效利用。

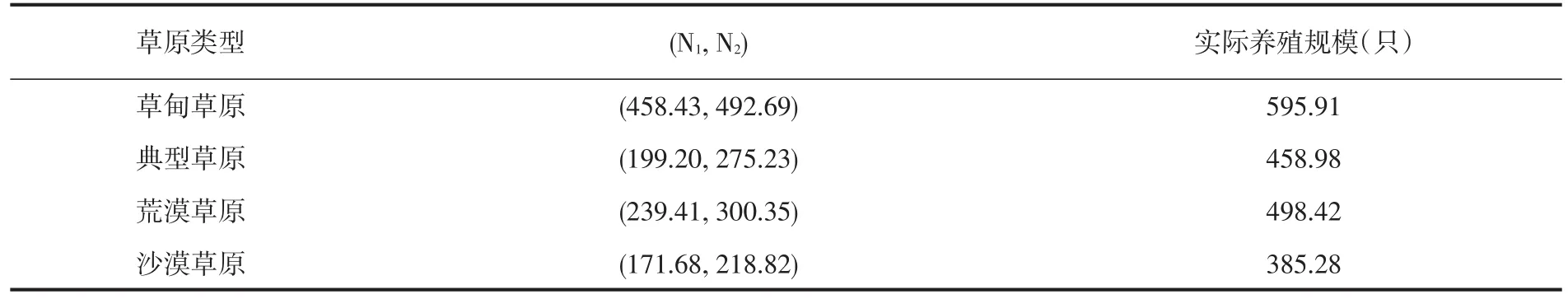

表6 各草原类型处于适度经营规模范围内的牧户数分布

根据各旗县按草原的不同类型划分,可取平均值计算各草原类型适宜载畜量进而计算保证牧民收入水平下畜养殖的适度规模(见表7)。在现有草原经营面积下,既保证牧民收入水平又能维持草原生态可持续发展的牲畜的养殖规模从大到小依次为草甸草原、荒漠草原、典型草原和草原化荒漠。在草场适度规模经营范围内,草甸草原最小养殖规模为458.43个绵羊单位,最大不超过492.69只,典型草原最小养殖规模为199.20只,最大不高于275.23只,荒漠草原最小养殖规模为239.41只,最大规模为300.35个绵羊单位。这三种类型草原畜实际养殖规模均超出合理范围,即草甸草原、典型草原、荒漠草原牧户实现现有收入水平时,超载放牧问题严重,不利于草原生态可持续发展。若要维持目前收入水平并实现草原生态环境保护目标,牧户在牧业生产过程中须调整生产方式,提高草场流转效率,适当扩大草场经营规模以减轻因过度放牧给草场带来的压力,保护草原生态环境,实现草原畜牧业可持续发展。草原化荒漠主要位于内蒙古的中西部地区,该地区草原退化、荒漠化严重、常年降雨量少、鼠虫害严重,牧户经营以骆驼养殖为主的畜牧业,对天然草原依赖性较小。该地区牧户畜合理养殖规模最小值为171.68只,最大值为218.82只,而畜实际养殖规模为385.28只,从草原畜牧业可持续发展角度看,该地区实际养殖规模较大,但考虑到草原化荒漠不同于内蒙古东部牧区牧业生产方式,该地区可适当缩小养殖规模或保持现有养殖规模。

表7 不同类型草原牲畜的养殖规模

五、兼顾收入和生态目标的草原畜牧业适度经营规模

(一)多目标规划模型

多目标规划包含多个目标,通常将总目标函数写成由多个偏差变量构成的函数并求最小值,需依据各目标相对重要程度确定优先等级,按顺序求最小值,即决策变量包含于约束条件中。多目标决策问题模型均由目标函数和约束条件组成。建立多目标规划模型如下:

第一目标:牧民收入最大化mind1-

第二目标:生态破坏最小化mind2+

总目标函数:minZ=P1d1-+P2d2+

约束条件:

其中,d1-表示牧民收入决策值与目标值间负偏差,d2+为实际载畜量决策值与目标值正偏差。Pi为优先因子,在多目标决策中,目标有主次之分,P1为第一位达到目标,P2为次位目标,本文第一目标为牧民收入最大化,次位目标是生态破坏最小化,d1-,d2+与上述涵义相同。α1、α2…γ1、γ2为回归系数,L、Z、H分别为牧业生产中投入劳动力、资本和草场经营规模,θ为资本折旧率,一般采用资本折旧率θ=5%,PS为政府补贴标准,R为牧户承包草场面积,pcc为理论载畜量,Ymax为通过单目标规划牧民收入最大化目标值,α1L+β1Z+γ1H+μ1为最小二乘法回归结果,表示牧业销售收入,(α2L+ β2Z+ γ2H+ μ2)表示牧户养殖牲畜数量,(α2L+ β2Z+ γ2H+ μ2)/H 表示单位面积实际载畜量。

(二)测算结果分析

1.参数估计

多目标规划模型测度牧户草原适度规模经营,需估计模型参数,运用Stata14处理数据,得各草原类型参数估计值(见表8)。由回归结果可知,仅草甸草原和典型草原适合运用多目标规划模型测算草原畜牧业适度经营规模。

表8 四种类型草原牧户劳动、资本和草场投入产出弹性

2.目标值确定

本研究目标为牧民收入最大化和生态破坏最小化。其中,生态破坏最小化实际含义为在一定放牧期内,牧户在所承包经营草场上,在草原生产力不受影响、牲畜正常生长、畜牧业有效生产得到保障时所能容纳牲畜最大数量。适度规模牲畜养殖可促进草场可持续利用、维护草原生态环境,草原牲畜数量超载不仅影响牧草正常生长、加剧草场退化,还会影响牧草品质、草产量及牧草利用方式。

草原生态破坏最小化并非指在一定草场面积下,牲畜养殖规模越小越好,而是在保护草原生态的同时,保证牧业有效生产。因此,将生态破坏最小化目标值确定为各草原类型的理论载畜量,根据各草原类型样本期限的可利用草原面积和饲草冷季总储量计算草甸草原和典型草原适度载畜量分别为0.106和0.072只/亩。

户均牧业生产收入表示为:Y=α1L+β1Z+γ1H+μ1-θZ

约束条件为:H≤H0;L≤L0;Y1≤Z≤Y0;Z,L,H>0

可利用单目标规划模型,借助Excel,求解草甸草原和典型草原牧民收入水平最大化目标值,得到草甸草原牧户收入最大化目标值为136 974.134元,典型草原为137 362.6元。

3.测算结果

保护草原生态环境、维续牧业产生条件是保证草原畜牧业可持续发展的前提。上述研究结果表明在牧户现有草场经营规模下,牲畜实际养殖规模远大于适度养殖规模。在生态约束下实现牧民收入水平最大化目标,牧户应扩大草场的经营面积,草甸草原和典型草原最优草场经营规模分别为10 967.8和12 166亩,在现有经营规模基础上需增加草场投入7 367.88和8 310.97亩(见表9)。

表9 草甸草原和典型草原户均草场投入 (亩)

由测算结果可知,现有草场经营规模下,草甸草原和典型草原牧户牲畜养殖规模分别为595.91和458.98个羊单位,牧户养殖规模远超过现有养殖规模。实现牧民收入水平最大化、保护生态环境,一方面,牧户需增加草场经营规模;另一方面,应增加牲畜养殖数量。草甸草原牧户应增加养殖数量为566.67个羊单位,典型草原应增加416.97个羊单位,应达牲畜养殖规模分别为1 162.59和875.59个羊单位。由测算结果可知,目前内蒙古草原牧区生产多以家庭为单位,小规模牧业生产方式难以为牧民创造更多收益,应在草原牧区大力发展畜牧业合作社,促进规模经营,提高牧业经济效益以实现提高牧民收入水平的目标。

六、结论及政策建议

(一)主要结论

不同草原类型各投入要素中劳动力投入负冗余少,基本可维持现有牧业劳动力投入量,资本投入和草原经营面积是有待增加的两项生产要素。四种草原类型中,需增加资本投入最多的地区是草原化荒漠,最少的地区是荒漠草原。样本牧户在现有草场经营规模下,牲畜实际养殖量高于合理的养殖量,大多数牧区实际载畜量远超保证草原生产力理论载畜量,超载现象较严重。

在保证现有收入水平条件下,草甸草原、荒漠草原和草原化荒漠实际草场经营面积均小于合理草场经营范围,典型草原接近草原经营合理规模的最小值,草甸草原、荒漠草原和典型草原牧户仍需扩大草场经营规模以缓解过度放牧造成的压力。草原化荒漠区草场经营规模不在合理经营面积范围内,由于草原化荒漠草场几乎禁牧并以舍饲圈养为主,对天然草场依赖性小。因此,草原化荒漠牧户无需扩大草场经营规模。生态约束下要实现牧民收入水平最大化目标,草甸草原和典型草原需同时扩大草场经营规模和牲畜养殖规模。

DEA测算结果表明大多数牧户面临生产无效率的主要原因是规模无效率,牧户为实现较高生产效率,需扩大牧业生产经营规模,即包括草场经营规模、资本和劳动力等多种生产要素投入规模。综合平衡法测算结果为狭义概念,即牧户草场适度经营规模。而多目标规划模型是在综合平衡法测算基础上,加入生态约束,即生态破坏最小化,测算双重目标下的结果。理论上,DEA测算草场适度经营规模值应小于综合平衡法结果,综合平衡法结果应小于多目标规划模型结果,因牧户为保护草原生态环境、适度放牧,需扩大草场经营规模。从测算最终结果看,三种方法测算的不同类型草原牧户草场适度经营规模顺序与理论一致。

(二)政策建议

加快牧户家庭富余劳动力转移。从国外畜牧业发展实践看,牧户扩大家庭经营规模走的是牧户减少道路。我国草原生态功能较强,扩大经营规模应走此道路,为使草原畜牧业达到适度经营规模,必须加快牧户家庭富余劳动力转移,向工业和服务业发展。

实施补贴和优惠政策,扶持草场规模经营。为鼓励牧民扩大草场经营规模,政府应采取配套措施包括扶持性财政、信贷与税收政策。如草场出租补贴对草场出租者给予一定补贴,鼓励牧户出租小块草场经营权。草原经营权合理流转对实现草原资源优化配置,确保草原不退化和牧民利益不受损失具有积极作用。

分阶段推进草原适度规模经营。解决草原牧区发展问题最终要走规模经营道路,但草原牧区经济发展水平参差不齐,牧民经营管理能力不一,推进草原适度规模经营应针对不同草原类型分阶段实施。