唐宋时期治疗脱发方剂用药规律的研究

2019-04-11连妍洁马惠芳丽邱慧薛春燕王新茹刘

连妍洁马惠芳*王 丽邱 慧薛春燕王新茹刘 铂

(1 北京中医药大学针灸推拿学院,北京 100029;2 北京航天航空大学计算机学院,北京 100083)

脱发是现代社会的常见疾病,随着社会竞争日益激烈,脱发人群数量逐年上升。脱发可发生于任何年龄段,虽无身体不适,但是影响外观,对患者心理有负面影响,从而影响患者生活质量。王磊[1]在分析脱发患者生活质量中发现,对脱发进行CES-D评分时,发现评分与病程存在显著相关,病程越长,抑郁程度越高。

现代医学对其病因及病机尚无明确定论,在临床上缺乏行之有效的治疗方法。中医研究治疗脱发已有悠久历史,对脱发的病因病机有独到的认识。秦汉至隋朝,对脱发的病因病机已经有了初步的认识,至唐宋时期,已不止停留于理论阶段,于此期开始,也出现了治疗脱发的专方。为此,本文从整理唐宋时期的医学文献入手,将医家对脱发治疗的方药188条进行分析,初步总结出这一时期治疗脱发的用药规律,叙述如下:

1 资料与方法

1.1 资料来源及检索结果 以“发落”“生发”“固发”“养发”“白屑风”“鬼剃头”等为检索词,对中华医典数据库进行检索,共计检索出文献 1567篇。纳入唐宋时期的医书及有明确病因或治疗方药者,排除重复内容及单味药组成的方剂,纳入统计分析相关文章共计188篇。

1.2 主要方书 《备急千金要方》《千金翼方》《诸病源候论》《圣济总录》《太平圣惠方》《严氏济生方》《外台秘要》《医心方》《杨氏家藏方》等。

1.3 药物统计中药名称、功效及归经 参照“十三五”国家规划教材中的《中药学》[2]及《中药大辞典》所载标准进行分类整理。计算每类药中每味药出现的频次,药物的性、味、归经频次。

1.4 证型分类 参照《中医诊断学》证型标准。

1.5 统计学方法 采用 Excel编程建立数据录入系统,采用 SPSS 15.0统计软件对药物进行频数分析和聚类分析。

2 方剂中药物药性、药味、归经使用频次、频率

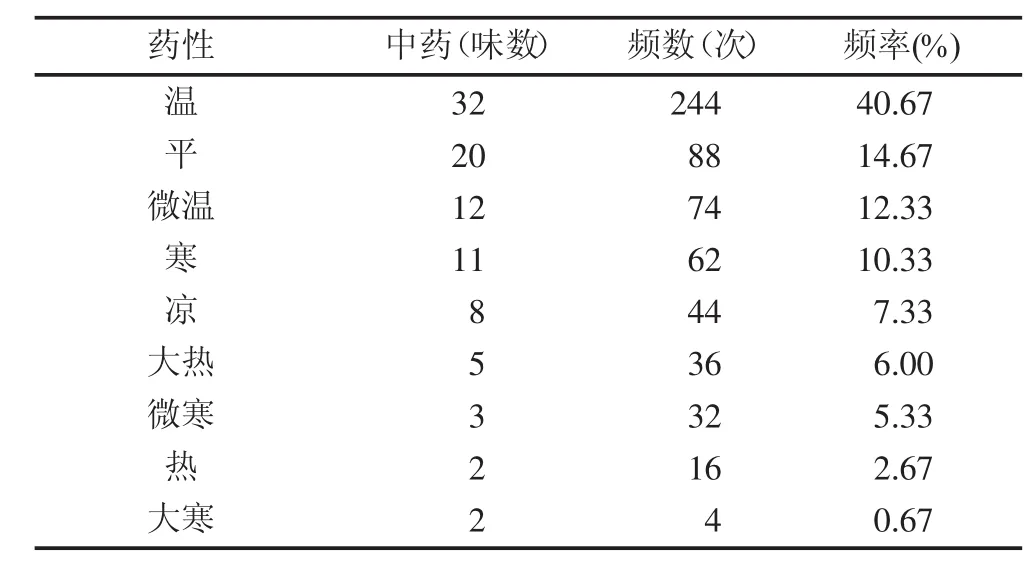

2.1 药性的频次 95味出现频次3次(含)以上的药物中,温性药所占的比例最大,为32味,其次为平性药20味,寒性药12味。提示唐宋时期治疗脱发,以温平药为主。见表1。

表1 方剂中药物药性频次、频率

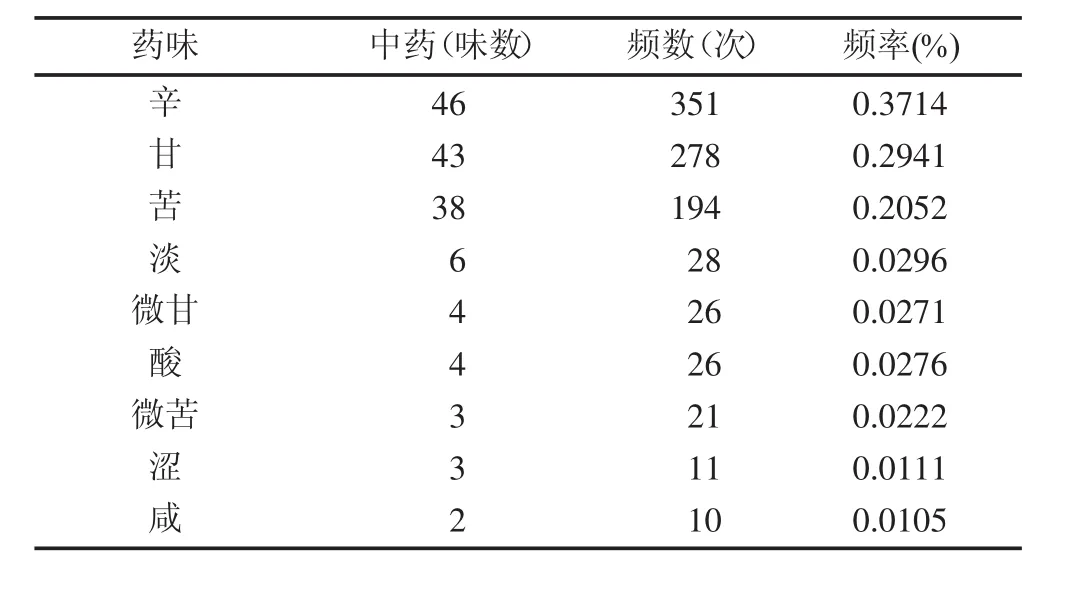

2.2 药味的频次 95味出现频次3次(含)以上的药物中,辛味药、甘味药和苦味药所占的比例最大,分别为46,43味,苦味药38味。辛有发散、行气、行血的作用,甘有补益、和中的作用,苦味药能燥、能坚,结合脱发方剂中药性以温平为主,性味相伍,可以起到温补的作用。见表2。

表2 方剂中药物药味频次、频率

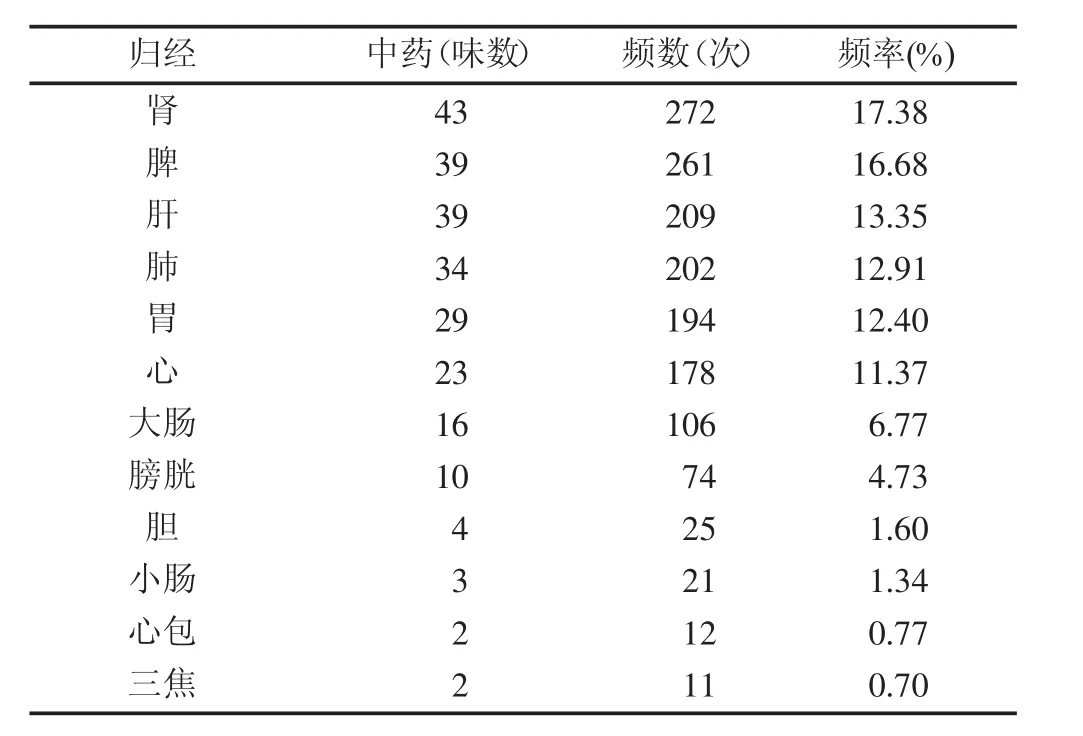

2.3 五脏归经频次 95味出现频次3次(含)以上的药物中,入肾经的药味最多,占43味,入肝经的有 39味,入脾经的有39味,入肺经的有 34味,入胃经29味,入心经的有 23味。肾藏精,其华在发,精血不足,则毛发枯萎或脱落。毛发的营养来源于血,且其生机根源在于肾。所以补肾法、健脾益胃法是治疗脱发的根本大法。此外,脱发与肝、肺两脏也有密切关系。见表3。

表3 方剂中药物归经频次、频率

3 用药规律分析

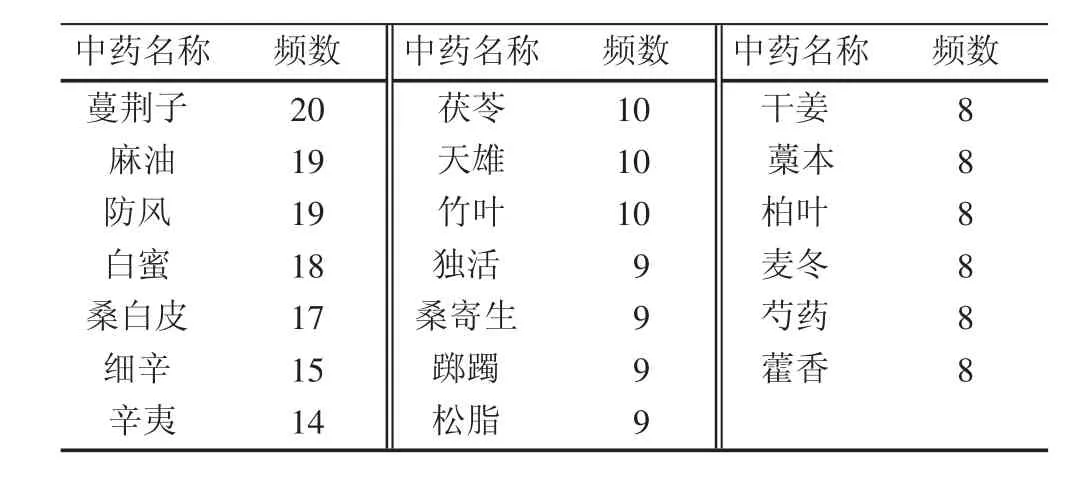

药物95味,涉及药物类别共16个,药物出现频次为817次,每味药平均出现8.6次。使用8次以上的药物44味,共出现614次,占总用药次数的75%,将这44味药称之为高频量药物。见表4~5。具体药物如下:

表4 脱发处方中频次≥8的中药 (次)

续表4脱发处方中频次≥8的中药 (次)

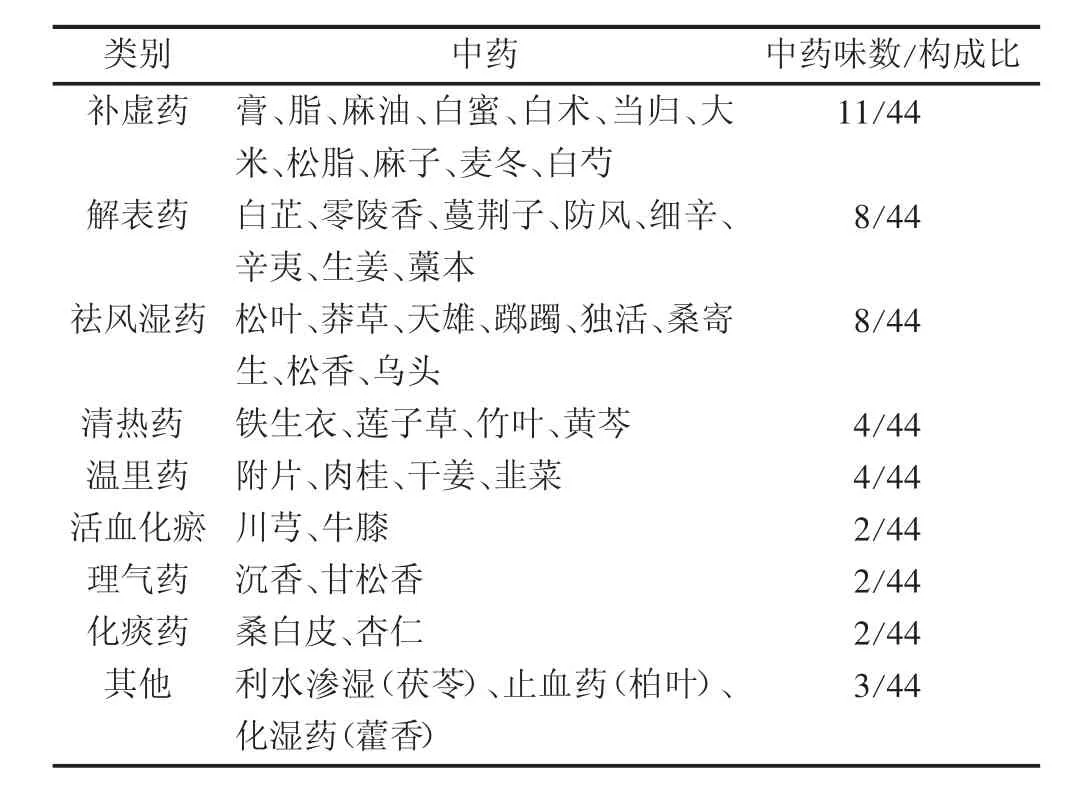

表5 高频次药物类别及构成比

从统计结果可得知:这一时期脱发的治疗药物中,排前 10味的是膏、脂、附片、白芷、零陵香、川芎、铁生衣、莲子草、蔓荆子、麻油,主要以补益药、解表药为主,辅以祛风药、清热药,体现了唐宋时期医家从虚、风、热的角度论治脱发的特点。通过对频次高的药物功效进行统计可知,唐宋时期治疗脱发药物的功效主要集中在补益肝肾、健脾益气、宣散风邪、滋阴清热等方面。

3.2 补益肝肾 《外台秘要·卷第十六·精极论并方三首》:“凡精极者,通主五脏六腑之病候也。若五脏六腑衰则形体皆极,目视无明,齿焦而发落”证实了精血与毛发的关系。而肝主藏血,肾主藏精,毛发的润养来源于血,其生机根源于肾,故临床治疗时常配合应用滋补肝肾的药物。如桑寄生、牛膝、五味子、覆盆子等滋补肝肾,补益精血。精足则血旺,血旺则精盈,精血得生,则毛发自荣。

3.3 健脾益气 《素问·上古天真论》 篇云:“女子五七,阳明脉衰,面始焦,发始堕;六七,三阳脉衰于上,面皆焦,发始白。”头发生长,需要气血濡养。《诸病源候论·毛发病诸候》曰:“血盛则荣于须发,故须发美;若血气衰弱,经脉虚竭,不能荣润,故须发秃落。”《备急千金要方·卷二十六食治方》:“五脏不可食忌法,多食酸则皮槁而毛夭……多食甘则骨痛也发落。”脾在味为甘,若多食甘则会阻碍脾胃运化。脾脏参与人体水液和精微物质的代谢,若痰湿内生,经络不通,毛发失于濡养,则可导致脱发。故唐宋时期医家使用白术、大米、白蜜少许、半夏等药物健脾益气、化生气血,则发得其养而润泽健旺。而在饮食上则强调不能过食甘味之品。

3.4 驱散风邪 宣发肺气 《素问·经脉别论》说:“食气入胃,浊气归心,淫精于脉,脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛”,说明了皮毛的荣枯最终与肺有着直接联系,即肺气宣发调畅,在毛发生长中具有十分重要的作用。《诸病源候论》云:“人有风邪在于头,有偏虚处,则发秃落。”认为脱发的发生不外内因与外因:外因为风邪袭人,内因则与人体自身正气不足有关。毛发生于毛窍之中,毛窍正常开张则有利于毛发长出。若卫外不固,风邪便易乘虚而入。伤于风者,上先受之,风为阳邪,其性开泄,使腠理开张,便会导致毛发不固。所谓“高巅之上,唯风药可到”,故常用白芷、蔓荆子、防风、细辛、独活、川椒等药,味辛质薄,药性升浮,不仅有发散宣透、解表祛风之效,还可引药上行,使方中补益之品上达头面,濡养毛发。张玉珍[5]教授认为脱发的其他证型可在治疗中配以宣肺达气的药物,均有事半功倍之效。

3.5 滋阴清热 《备急千金要方·卷十九肾脏方》:“治精极实热,眼视无明,齿焦发落,形衰体痛,通身虚热方”。素体阳气偏盛,或久服温燥之品,或嗜食辛辣之品,致阴虚血热,阴虚则发失所养,血热则毛发被灼,皆可使发根不固而脱落。故用莲子草、竹叶、黄芩等清热凉血之品,配以当归、麦冬等滋阴之物,直入血分起到滋阴、清热、凉血的功效,阴津充盈,毛窍通畅,则发自然生。

3.6 外用药介质 值得一提的是,唐宋时期常用动物的膏、脂以及蜜、油做外用药介质。动物脂肪共使用79次,使用频率为 9.7%。动物脂肪在古代外用方剂中使用频繁,故特做分析说明。治疗脱发方剂中常用动物脂肪包括:马膏、猪脂、羊脂、狗脂、熊脂、鸡脂等,其中以马膏和猪脂最为常见。

马膏为马科动物马项上的皮下脂肪。味甘,性平。功效是生发,润肤,祛风。马膏是少数有明确生发功效记载的药物,《名医别录》曰:“主生发。”猪脂又称猪脂膏,一般由猪的脂肪组织等经湿法熬煮而得的脂肪。味甘,性微寒。功效是滋阴润燥,清热解毒。《千金翼方》中记载:猪脂膏:治发薄不生。先以米泔洗秃处,以生姜揩,令大热,腊月猪脂捣,入生铁一块,煎煮数沸,敷之,遍生。”

4 基于关联规则的中药处方组方规律分析

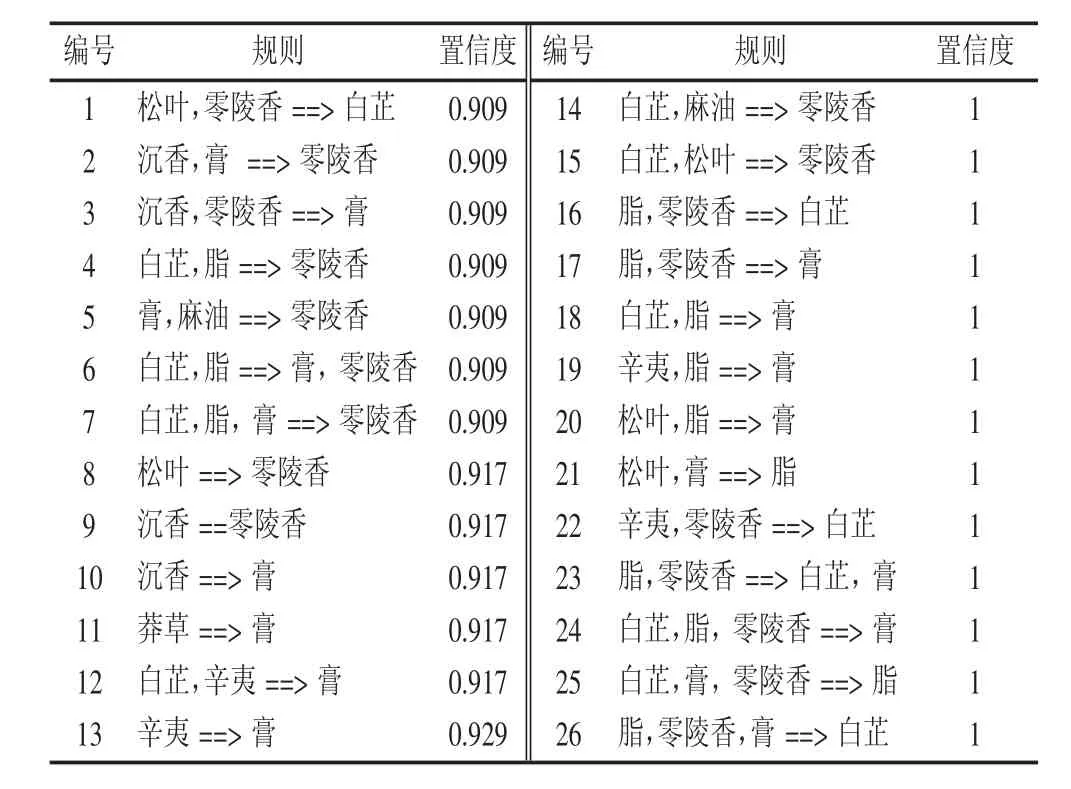

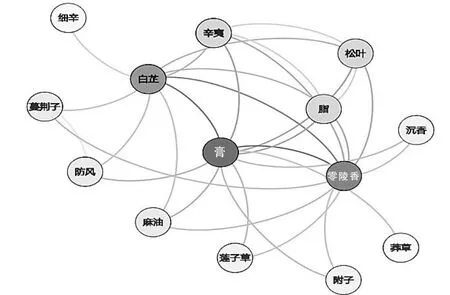

由统计结果可知:置信度高的中药组合,多以动物脂类与祛风、清热、养阴中药配合外敷使用,既有祛风生发的作用,也有补益、滋阴润燥作用。与传统理论认为肝肾精血不足,风邪乘虚而入是脱发的病因病机相符。见表6,图1。

表6 中药组合关联规则(置信度大于0.9)

图1 药物之间联系图

5 总结

肾之合骨也,其荣在发;肾藏精,生髓,髓充于骨而汇于脑,发为肾精之外候,精血充足则发浓密而光泽。头发可以反映机体的健康状况,通过观察头发的形态和光泽等可推测机体气血盛衰、脏腑虚实等。唐宋时期医家治疗脱发的用药,多以药性温、平、寒为主;药味以辛、甘、苦为主,从而配伍成辛温、辛平、甘温、甘寒、甘平、苦寒等为特征的组合。药物归经以肾、肝、脾为多,兼顾及肺、胃。在理论上,唐宋时期医家认为脱发的病因病机多是由于精血亏虚、风邪乘虚而入、或脾虚失运等因素,导致毛发失养所致。故用药上多用温药补益,辛药发散,治疗上以补肾精、养肝血、健脾气为根本大法,兼以宣散风邪、清热祛湿等。这些认识对于现代临床治疗脱发有一定的指导意义。